歯の微小磨耗痕の3D分析を世界で初めて恐竜に応用、明らかになった竜脚類恐竜の食べ物

岩手県久慈市の後期白亜紀の竜脚類恐竜の生態

久慈琥珀博物館(岩手県久慈市 館長:新田 久男)と早稲田大学国際学術院の平山 廉(ひらやま れん)教授、東京大学総合研究博物館の久保 泰(くぼ たい)研究員らの共同研究グループは、岩手県久慈市の久慈層群玉川層(中生代白亜紀:約9000万年前)から発見された巨大恐竜(竜脚類)の歯の表面に保存された微小磨耗痕(マイクロウェア)を詳細に分析し、その形状を現在のトカゲ類と比較し、竜脚類が植物を食べていたことを明らかにしました。恐竜の食性が、客観的な物的証拠から解明されたのはこれが世界で初めてのことで、久慈層群には、他にも多様な脊椎動物の化石が保存されており、今後の更なる研究成果が期待されます。

今回、こうした久慈産の竜脚類の分析に加え、久慈層群の花粉化石の情報から判明した彼らの食べていたものについて、2022年7月15日(金)、早稲田大学(東京都新宿区 総長:田中愛治)にて記者会見を行いました。

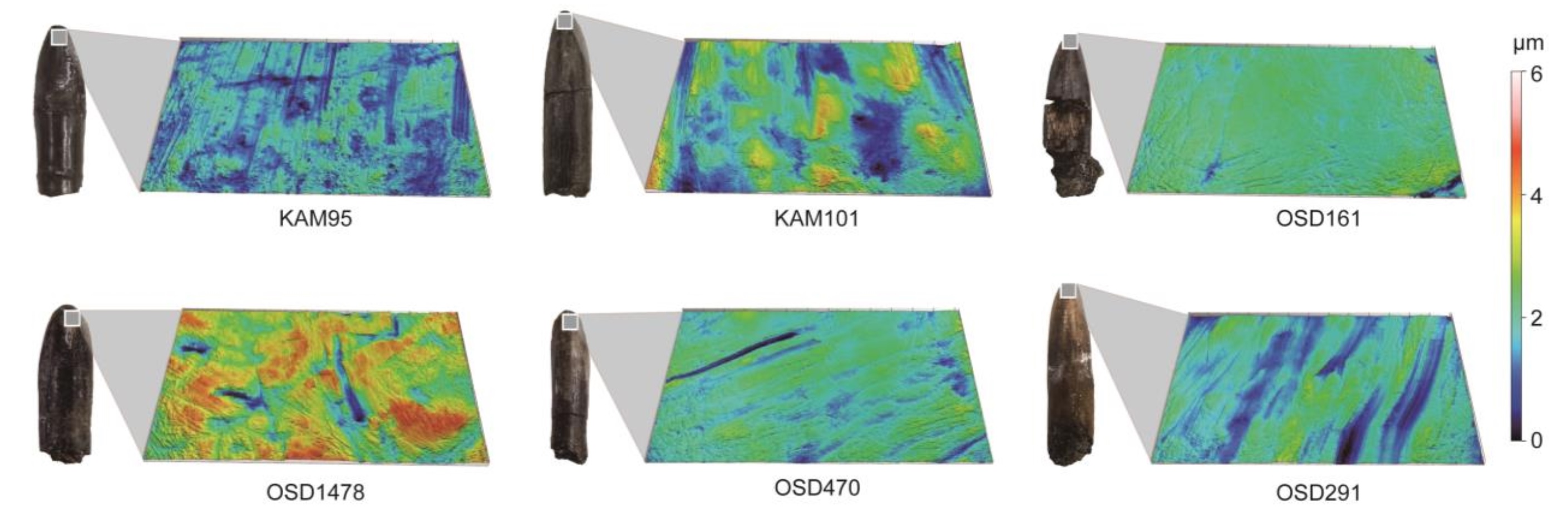

岩手県久慈市から産出した竜脚類恐竜の歯化石とそのマイクロウェアの拡大図。凹凸を色の違いで表したもの。凹凸の高い部分は赤で、低い部分は青で示されている。

久慈琥珀博物館の琥珀採掘体験場および隣接する化石凝集層(ボーンベッド)からは竜脚類やティラノサウルス類などの恐竜の歯化石、カメ類やワニ類の骨格など30種類前後の脊椎動物化石が2022年3月現在で2600点以上も発見されており、日本の恐竜時代(中生代白亜紀)の生物相を解明するための重要な地域となっています。

これまで、本地域からは、多数の竜脚類恐竜の歯の化石が発見されています。竜脚類は史上最大の陸上生物を含む恐竜の分類群であり、植物食と推定されてきました。しかし、現在竜脚類恐竜に似た形態をした動物はおらず、植物食とする確かな証拠はありませんでした。歯には食物によって顕微鏡レベルの微小な磨耗痕(デンタル・マイクロウェア)ができます。今回、保存の良い久慈産の竜脚類の8本の歯化石に残されたデンタル・マイクロウェアの形状をレーザー顕微鏡によって立体的(3D)に測定し、表面形状をデジタルデータ化し、現在の動物からの同様のデータと比較することで、竜脚類が食べていたものの物性(硬さ)を明らかにする事ができました。

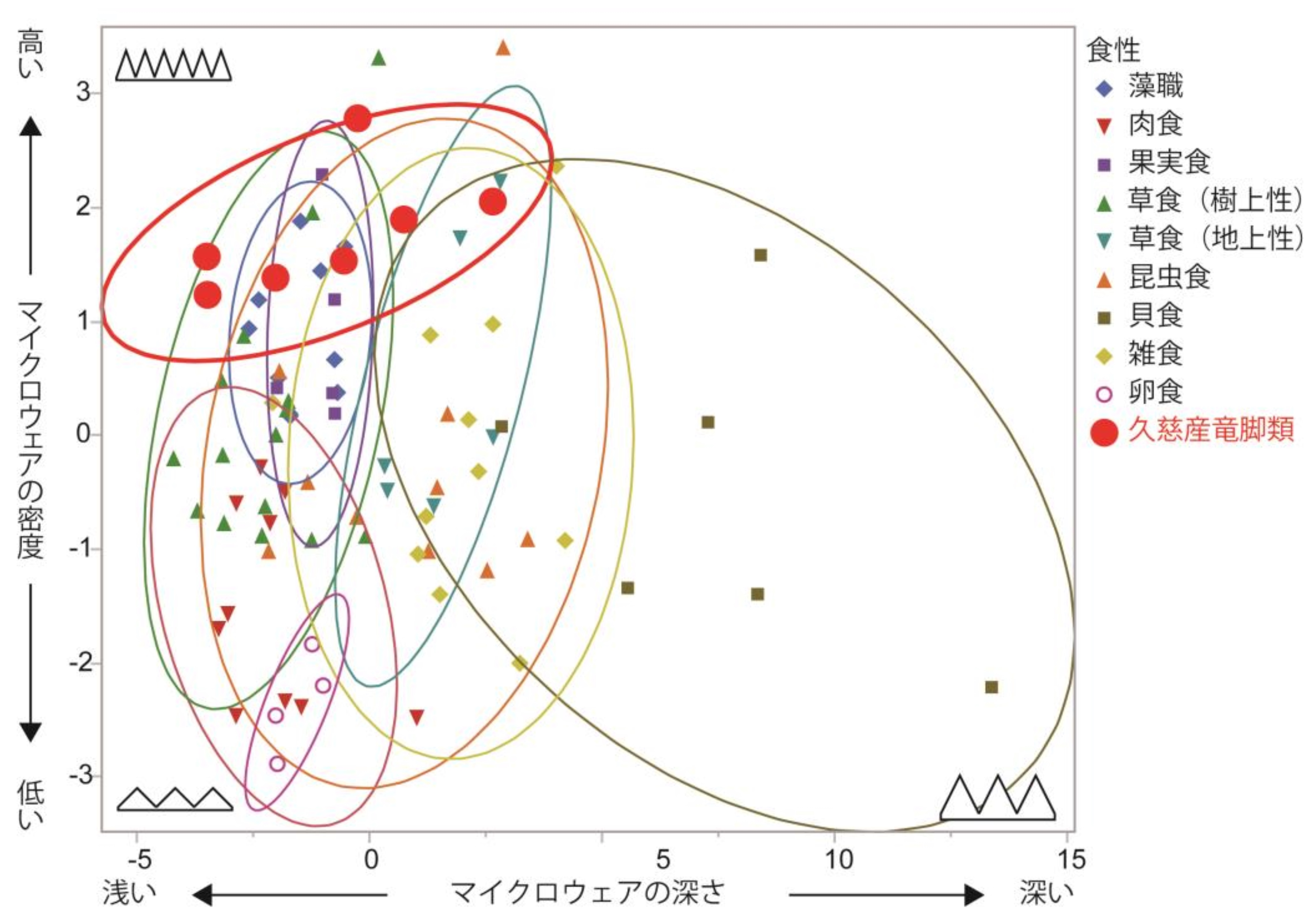

具体的には竜脚類の食べものは、貝の殻より柔らかく、卵の殻や肉よりも硬いということが分かり、食物は植物であるという推定が妥当だと示されました。恐竜が食べていたものの物性が客観的な証拠により示されたのは世界で初めてです。

久慈産の竜脚類の歯化石と現生トカゲとの比較から、竜脚類を植物食と考える客観的な証拠を初めて示した(画像提供:小田 隆)

久慈層群玉川層産リカルドエステシアの生態復元画(小田 隆による)

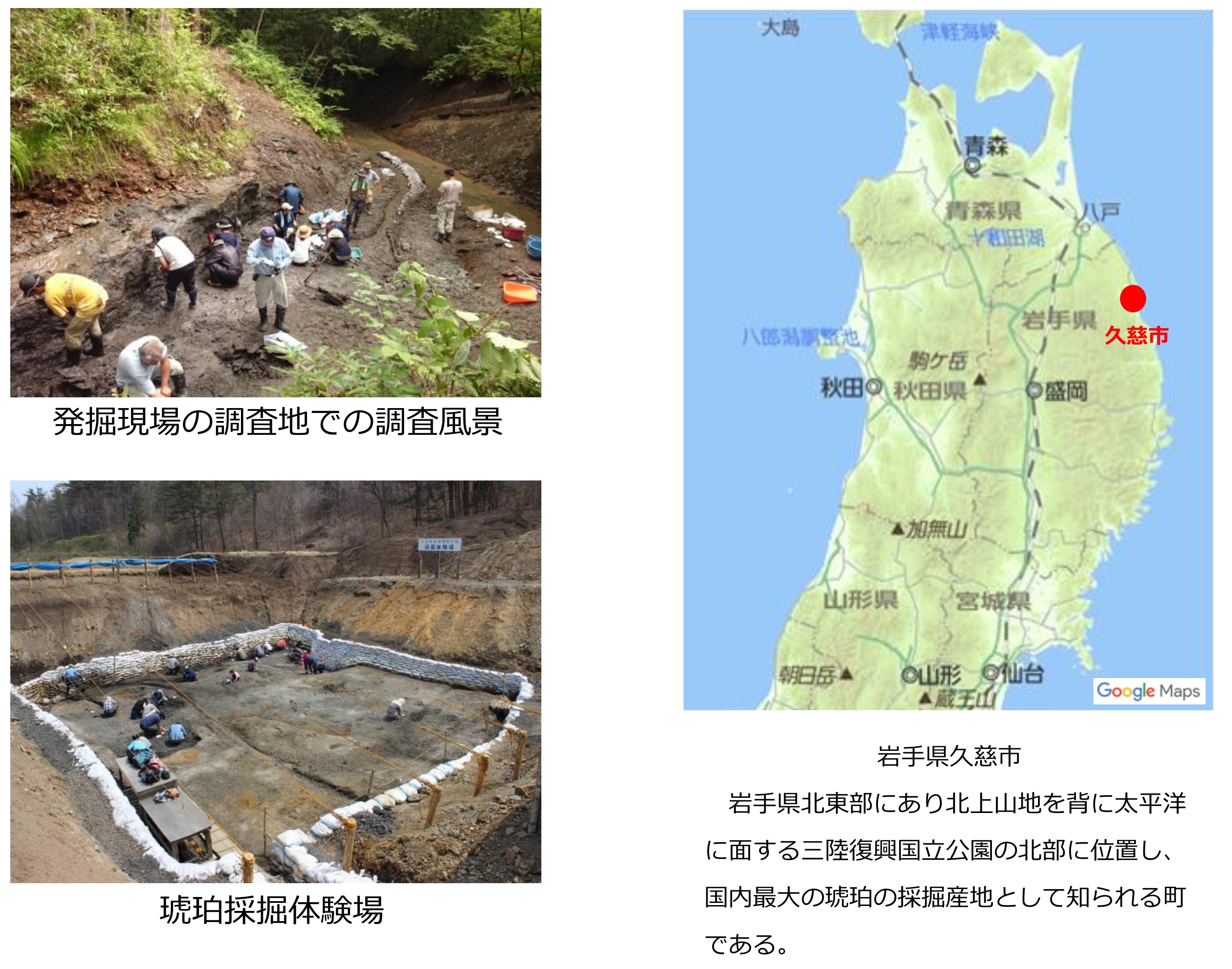

化石が発見された場所と地層

竜脚類化石が発見された場所は、岩手県久慈市小久慈町にある久慈琥珀博物館が運営する琥珀採掘体験場と当博物館が早稲田大学と共同で発掘調査を行っている隣接地の2か所です。この地域に分布する久慈層群玉川層(白亜紀後期;約9000万年前.火山灰の放射性年代測定による)で、2012年3月から平山廉教授による発掘調査が実施されてきました。これまでに今回の研究対象である竜脚類(大型植物食恐竜)の他にも獣脚類(肉食恐竜)、カメ類、ワニ類、コリストデラ類、サメ類など30種類、約2600点の脊椎動物化石が発見されています。

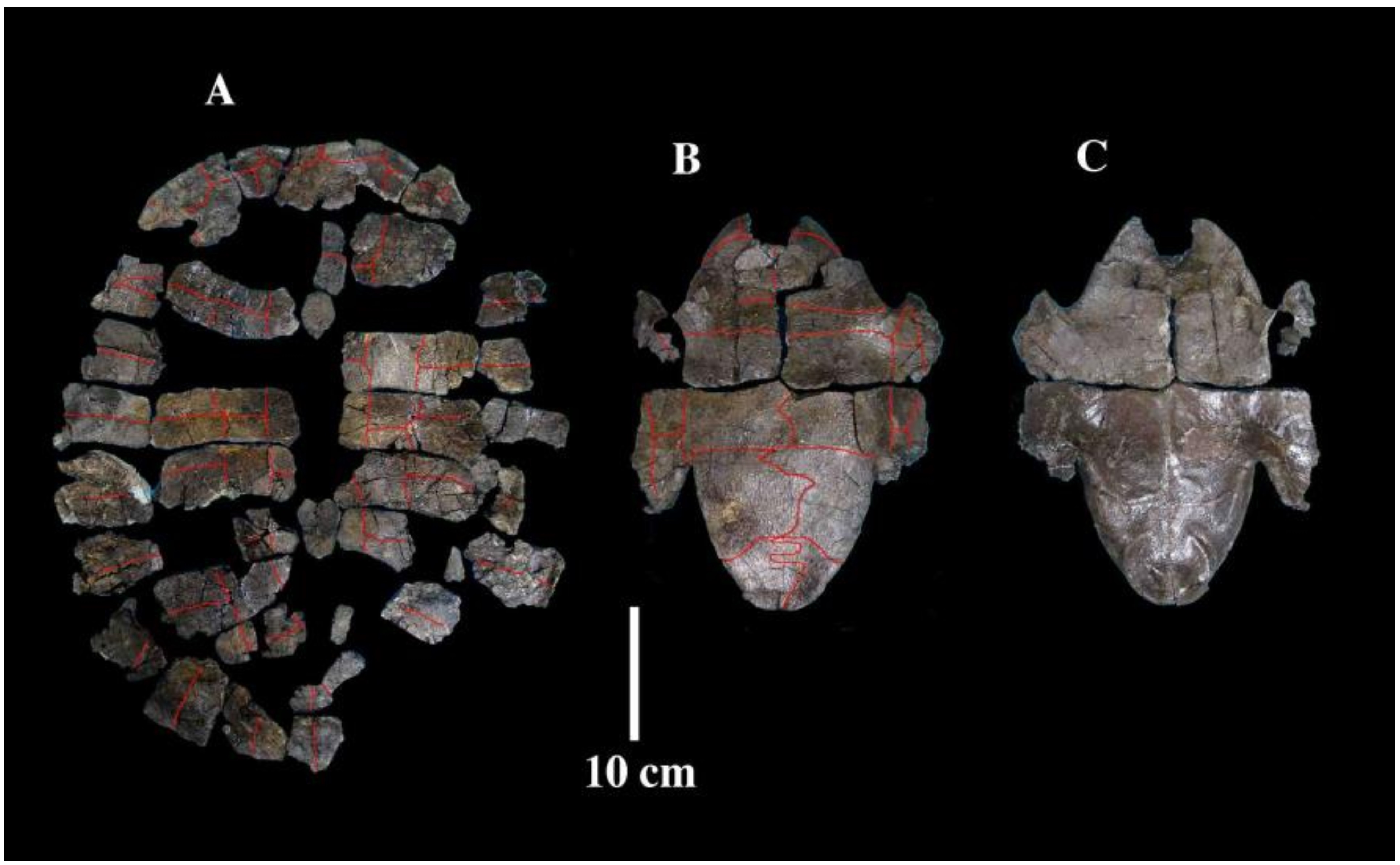

また、久慈琥珀博物館が運営する琥珀採掘体験場からは、昨年になって新種として報告されたカメ類(アドクス・コハク)のほぼ完全な甲羅(2008年)をはじめとして、小型植物食恐竜(鳥盤類)の腰骨(2008年)、翼竜の翼の一部(中手骨:2010年)や肉食恐竜ティラノサウルス類の歯化石(2018年)が発見されるなど、白亜紀後期の脊椎動物の化石が発見されています。このように,久慈琥珀博物館の周辺は、恐竜時代の琥珀と化石が数多く共産する世界でも稀な地域です。

久慈層群玉川層から発見された主な脊椎動物化石

2010年7月 琥珀採掘体験場より翼竜類の化石を発見(2011年7月に記者発表)

2012年3月 早稲田大学による発掘調査地より大型植物食恐竜(竜脚類)の歯化石を発見

2015年3月 調査地より白亜紀後期ではアジア初となる「コリストデラ類」(絶滅した水生爬虫類)を学会で発表、同7月久慈市で記者発表

2016年3月 調査地より平山教授のゼミ生が岩手県初の肉食恐竜の歯化石を発見(同年3月に記者発表)

2018年6月 琥珀採掘体験場より高校生がティラノサウルス類の歯化石を発見(2019年5月に記者発表)

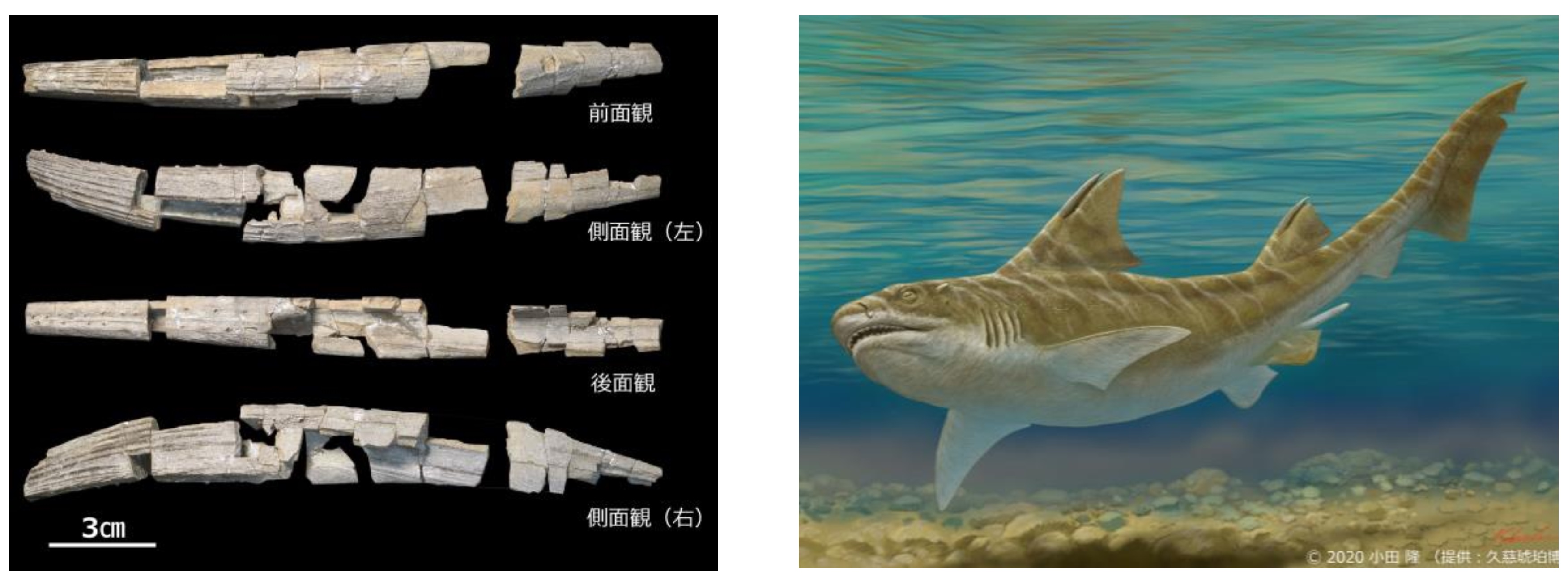

2019年5月 日本国内の後期白亜紀では初の古代ザメ ヒボダス類の棘化石を琥珀採掘体験場から一般の体験者が発見(2020年7月に記者発表)

2021年4月 カメ類の新種(アドクス・コハク)を記者発表

2019年に発見された古代ザメ ヒボダス類の棘化石と復元画(小田隆による)

久慈層群玉川層より発見された新種のカメ類:アドクス・コハクの模式標本(KAM01)

久慈産竜脚類の歯化石の分類と微小磨耗痕の研究について

久慈産竜脚類の分類について

久慈からは竜脚類の化石は、まだ歯化石しか産出していません。しかし、玉川層の絶対年代がほぼ9000万年前と判明しているので、歯の形状から分類を絞り込む事ができます。竜脚類の歯は時代と共に細長くなる傾向がある事が知られています。今回、久慈の竜脚類の歯化石の細長さを数値化し、分類と時代が明らかな竜脚類と比較する事で、ティタノサウルス形類(その中でもソムフォスポンディリと呼ばれる分類群)に属する事が明らかになりました。この分類群は白亜紀には世界中に分布し、全長が30m以上で史上最大の陸上動物とされるアルゼンチノサウルスから竜脚類としては最小クラスの全長6mのマジャーロサウルスまで多様なサイズの種が含まれます。

マイクロウェアからの食性復元について

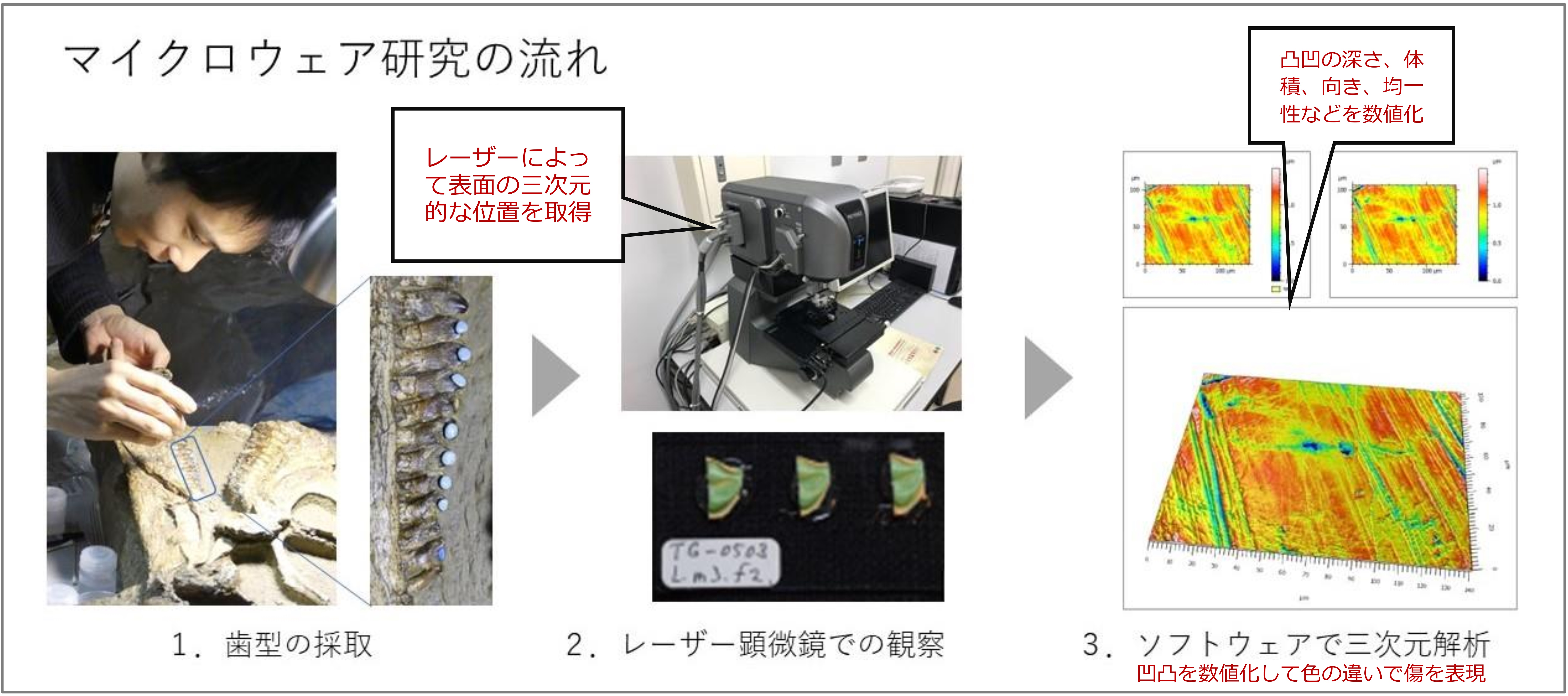

動物が食べ物を食べると、歯と食物または歯と歯が擦れる事によって、マイクロウェアが形成されます。顕微鏡や電子顕微鏡で得られた二次元画像を用いてマイクロウェアから絶滅動物の食性や顎の動きを調べる研究は1920年代から行われていますが、本研究ではレーザー顕微鏡(レーザー光によって対象物の立体的な位置をデジタルデータに変換して可視化する顕微鏡)によってスキャンされた三次元情報を使用しました。

東京大学研究チームの一員であるウィンクラ博士が2019年に爬虫類(トカゲ)の歯の傷の三次元形状を分析し、爬虫類のマイクロウェアと食性の関連を初めて示しました。今回の研究では久慈の玉川層から産出した保存の良い竜脚類の歯化石8本のマイクロウェアを分析しました。恐竜を比較対象にできないため、様々な食性(卵食、肉食、昆虫食、植物食、藻食、果実食、雑食、無脊椎動物食)の現生トカゲのマイクロウェアとの比較を行いました。その結果、食べ物の硬軟を反映すると考えられる傷の深さや大きさは、久慈の竜脚類では貝殻を食べる無脊椎動物食のトカゲより小さく、卵や肉を食べるトカゲよりは大きいこと、植物食や藻食、果実食のトカゲとは似通っている事がわかりました。また咀嚼頻度を示す可能性があるマイクロウェアの傷の密度は竜脚類ではトカゲよりも高く、彼らが現生トカゲよりはしっかりと咀嚼していた可能性が示されました。

今回分析した竜脚類化石が産出した玉川層では花粉化石の分析から当時の植物相が復元されており、被子植物は少なく、シダ植物や裸子植物が多かった事がわかっています。これらのことから、久慈の竜脚類は周囲に繁茂するシダ植物や裸子植物を食べていたと考えられます。

なお、本研究成果は古生物の国際的学術誌であるCretaceous Research誌上(2022年5月24日 vol. 132)で発表されました。