医療経済学者

野口 晴子(のぐち はるこ)/政治経済学術院教授

ソーシャルネットワークと健康の因果関係

限りある資源をいかに有効に使うかを追究する経済学。その一分野として、人の命や健康にかかわることを分析対象とする「医療経済学」があります。この分野は、研究成果が医療に対する制度や政策に反映されると、私たちの医療へのアクセスや生活の質が大きく変わりうるため、社会に対して大きな影響力を持っています。政治経済学術院の野口晴子教授は、様々なデータに計量経済学の手法を応用して、医療のあり方や人びとの健康などを対象とする実証分析を行い、その成果を実際の制度や政策に活かそうとしています。今回の特集では、2回にわたり、医療経済学による分析の実例や研究への志、また医療政策への働きかけ方などについて伺います。(取材日:2018年7月17日)

限りある資源をいかに有効に使うかを追究する経済学。その一分野として、人の命や健康にかかわることを分析対象とする「医療経済学」があります。この分野は、研究成果が医療に対する制度や政策に反映されると、私たちの医療へのアクセスや生活の質が大きく変わりうるため、社会に対して大きな影響力を持っています。政治経済学術院の野口晴子教授は、様々なデータに計量経済学の手法を応用して、医療のあり方や人びとの健康などを対象とする実証分析を行い、その成果を実際の制度や政策に活かそうとしています。今回の特集では、2回にわたり、医療経済学による分析の実例や研究への志、また医療政策への働きかけ方などについて伺います。(取材日:2018年7月17日)

新しい学問としての医療経済学

和やかな雰囲気で自身の研究について語る野口先生

私が専門としている「医療経済学」は、経済学の枠組みで医療や健康のことを扱う分野として20世紀後半から発展してきたものです。経済学そのものは18世紀のアダム・スミスまでさかのぼるので、医療経済学は新しい領域のひとつといえます。医療経済学が発展してきた背景には、まず、「医療費をどう使うべきか」が社会の課題となったことが挙げられます。日本をはじめとする先進地域では医療は税金や社会保険料で賄われるため、財源に限りがある一方で、つい最近もがんの免疫治療薬であるオプジーボ開発のきっかけとなった本庶佑先生らによる研究成果がノーベル医学・生理学賞を受賞しましたが、こうしたイノベーションにより薬剤や医療技術が目覚ましい発展を遂げつつあり、それに伴って医療費も右肩上がりとなっています。そのため、アメリカを皮切りに、いかに医療を効率的におこなうかが大きな課題となり医療経済学が発展していったのです。

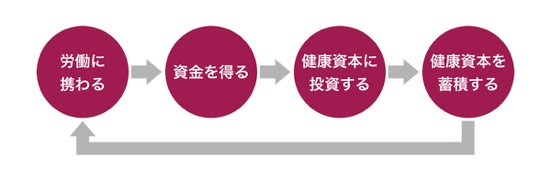

医療経済学には、あるいは、この場合は「健康経済学」と呼ぶべきかもしれませんが、「人的資本論」を契機として発展してきたという側面があります。人的資本論とは、人間の教育水準や技能などを資本としてとらえ、それらが労働市場における価値創造に貢献するとする理論で、アメリカの経済学者ゲイリー・ベッカー教授の業績の一つとして知られています。もともと人的資本論は労働経済学の中心的な理論だったのですが、ベッカー教授の弟子にあたるマイケル・グロスマン教授が、人的資本の要素の一つとして「健康」という概念をもち込みました。これにより健康と経済学の関わりが注目されるようになりました。グロスマン教授が1972年に発表した“On the Concept of Health Capital and the Demand for Health”(健康資本と健康需要に関して)という論文は、この分野で大きなインパクトをもち、「グロスマン・セオリー」と呼ばれています。このように、「公的資源をいかに効率よく医療に使うか」、あるいは、「”人的資本としての健康”と”賃金あるいは貧困などといった経済学的・社会学的要素”との関係をいかに捉えるか」といったことを中心的な課題として、医療経済学、または、健康経済学は発展していきました。

図:マイケル・グロスマン教授が示した健康資本の考え方。健康資本の蓄積が、労働との関係において好循環をもたらすという

人とのつながりと健康の因果関係

医療経済学の研究がどのようなものであるのか知っていただくため、一つの事例として、私たちの研究チームがおこなった「ソーシャルネットワークと健康」という研究について紹介します。私たちは、みな、数多くの人と「つながって」います。まず身近なところでは家族関係がありますし、もう少し広げると友人とのつながりがあります。さらに、地域社会での人とのつながり、仕事上の人とのつながりもあり、さらに広く見れば、地域や国を超えた人とのつながりもあるでしょう。こうした、様々な範囲の社会集団における個人と個人のつながりを「ソーシャルネットワーク」と呼ぶことにしましょう。

古くから、ソーシャルネットワークと健康の関係性については数多くの研究が行われてきました。過去の研究では、「社会で人とつながっている人ほど、健康状態がよい」ということが明らかにされてきました。つまり「人とつながっているから、健康である」という因果関係です。しかし、逆の因果関係もありえるのではないでしょうか。「健康状態がよい人ほど、積極的に社会と関わり人とのつながりがもてる」、つまり本当は「健康だから、人とつながる」という因果関係なのではないかということです。こうした双方向の関係性を把握しないと、真の因果関係がどうなっているかはわかりません。

そこで、私たちは、計量経済学の手法を応用して、こうした逆の因果関係を考慮した上で、過去の研究の結果について検証してみることにしました。計量経済学とは、統計学の手法によって経済理論の妥当性を検証するための学問です。この分析では、厚生労働省が2005年10月末の時点で50〜59歳だった全国の15,242人の男女を対象に毎年の追跡調査をおこなった「中高年縦断調査」を用いました。分析の結果、「友だちづきあい」や「趣味・教養に関する活動への参加」といったある程度の近しい人々と関係をもつことは、その人の気分の落ち込みを改善する、つまり心理的な健康状態の改善をもたらすことが明らかになりました。これにより、元々、言われていた「人とつながっているから、健康である」という因果関係が確かめられたことになります。一方で、そうした効果は、時間が経つと徐々に弱まっていく傾向があることもわかりました。さらには、「地域などのコミュニティ活動への参加」といった自分との関係性が遠くなればなるほど、その効果が薄れていくこともわかりました。

こうした結果は、日本の中高年層が心理的な健康を維持・向上するための政策を考える上で有益なヒントを与えます。経済学者、特に計量経済学の手法を使う研究者は、絶えず「この関係性は見せかけではないか。逆の因果関係があるのではないか」という疑いの目をもち続けるものです。このような視点で、これまで当然のように思われていたことが、実は、そうではなかったと発見したとき、「やった!」という気分になります。

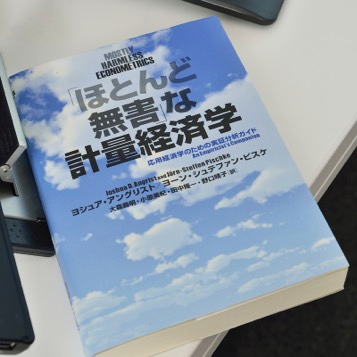

写真:野口教授の共訳書である『「ほとんど無害」な計量経済学 応用経済学のための実証分析ガイド』(ヨシュア・アングリスト、ヨーン・シュテファン・ピスケ共著、2013年、エヌティティ出版刊)

人の命の扱われ方は政策で変わる

私は修士課程まで早稲田大学に所属し、開発経済学の西川潤先生(現・早稲田大学名誉教授)から指導を受けていました。当時、西川先生より、「野口君、留学してみたらどうだろう」とアドバイスを受けたこともあり、英語は大変苦手でしたが、いくつか海外の大学院へ願書を送ってみました。そして、合格した大学の一つが、ニューヨーク市立大学でした。

留学先について迷っていたところ、ちょうどニューヨークのコロンビア大学の大学院で学んでいた西川ゼミの友人から「晴子、一度ニューヨークにおいでよ」と言われ、現地を訪れることにしました。そうしたら、ニューヨークの街にすっかり惚れ込んでしまったのです。1990年当時のニューヨークは、アメリカの景気が悪かったこともあり、街全体が汚く暗い雰囲気で、実際、危険なことも多かったのですが、他のどこにもない独特の雰囲気に魅力を感じ、「ニューヨークで暮らしてみよう!」と決断しました。ニューヨーク市立大学では、大学院生は、リサーチアシスタントかティーチングアシスタントとして働くことができました。英語が苦手な私はリサーチアシスタントとして、市内の病院でデータ入力などの作業を始めました。その病院で働いていると、当時の状況もありますが、争いによりひどい怪我をしたティーンエイジャーや、病気が重くなってしまった子どもが運びこまれてきます。けれども、驚いたことに、「保険に加入していないから」という理由で、救急室の入口で受診を断られてしまいます。これは、私にとっては衝撃的な事実でした。一方で、当時、既に引退していた私の父は食道がんを患い、日本の厚い医療保険制度の下、1973年にはじまった高額療養費制度に守られ、医療費の負担もなく最先端の手術を受けることができました。父はがん診断後から当時の食道がんの最長生存期間であった約5年間生存し、人生をまっとうすることができました。

こうした経験から、私は「医療制度や政策のあり方によって人の命の扱われ方は変わるものなのだ」とつくづく思い知らされました。将来がある子ども達が、アメリカという先進地域に暮らしているにもかかわらず、貧困の中で医療を受けられずに命を落としていく。一方で、恵まれた医療を受けて天寿をまっとうする人間もいる。「こんな格差があるとは」と衝撃を受け、医療経済学を専攻しようと思いました。医療の課題は国や地域によって異なります。今では、世界の様々な国へ出かけ、それぞれの地域でどのような医療経済的な課題があるのか、そして、それを解決するためにはどうしたらよいのかについて、模索する日々が続いています。

写真:2012年11月、グローバルエイジングに関する筑波大学との共同研究プロジェクトのフィールド調査でバングラデシュを訪問

写真:2014年にケニアで開催されたアフリカ アジア エイジング国際ワークショップでの講演

写真:2015年2月にブルキナファソで開催されたJICAのセミナー。一番右が野口教授。一番左は本学政治経済学術院の戸堂康之教授、中央は研究代表者である東京大学経済学研究科(現アジア開発銀行、チーフエコノミスト)の澤田康幸教授。

写真:2017年10月スウェーデンのルンド大学で開催されたMIRAIセミナーでのエイジングセッションで講演する様子

写真:2018年9月ナイロビにあるケニア最大規模のスラム「キベラ地区」の小学校で各部族の音楽で子ども達と一緒に踊る野口教授

次回は、データに基づいた医療政策の推進などについて紹介していただきます。

プロフィール

野口晴子(のぐちはるこ)

野口晴子(のぐちはるこ)

早稲田大学大学院経済学研究科修士課程を修了、1997年ニューヨーク市立大学経済学研究科博士課程修了。Ph.D.(Economics)取得。スタンフォード大学、全米経済研究所(NBER:National Bureau of Economic Research)研究員を経て、2000年に帰国。帰国後、東洋英和女学院大学、国立社会保障・人口問題研究所を経て、2012年より早稲田大学政治経済学術院教授。現在,東京都病院経理本部「都立病院経営委員会」・委員,厚生労働省保険局「中央社会保険医療協議会」・公益委員,内閣府行政改革推進会議「歳出改革ワーキンググループ」委員,足立区教育委員会「足立区子ども施設指定管理者選定等審査会」・委員長などを務める。早稲田大学では、ソーシャル&ヒューマン・キャピタル研究所(WISH研究所)所長、また、実証政治経済学研究拠点(CPPE)拠点メンバー。

主な研究業績

学術論文

- Rong Fu, Haruko Noguchi, Akira Kawamura, Hideto Takahashi, Nanako Tamiya. “Spillover Effect of Japanese Long-Term Care Insurance as an Employment Promotion Policy for Family Caregivers”. Journal of Health Economics, 56: pp 103-112. 2017.12.

- Atsushi Miyawaki, Haruko Noguchi, Yasuki Kobayashi.(2017.10)“Impact of Medical Subsidy Disqualification on Children’s Healthcare Utilization: A Difference-in-Differences Analysis from Japan”. Social Science & Medicine,191: pp89-98. 2017.10.

- Rong Fu, Harkuo Noguchi, Hirokazu Tachikawa, Miyuki Aiba, Shin Nakamine, Akira Kawamura, Hideto Takahashi, Nanako Tamiya. “Relation between social network and psychological distress among middle-aged adults in Japan: Evidence from a national longitudinal survey”. Social Science & Medicine, 175: pp.58-65. 17.2.

- Rong Fu, Harkuo Noguchi, Koichi Suga. “A revisit to the Grossman model with endogenous health depreciation”. Economics Bulletin, 36(4): pp. 2405-2412. 2016.12.

- Nanako Tamiya (co-lead author), Haruko Noguchi (co-lead author), Akihiro Nishi, Michael R Reich, Naoki Ikegami, Hideki Hashimoto, Kenji Shibuya, Ichiro Kawachi, John Creighton Campbell.“Population ageing and wellbeing: lessons from Japan’s long-term care insurance policy”. The Lancet, 378(9797): pp.1183-1192. 2011.9.

- Michael G. Shlipak, Paul A. Heidenreich, Haruko Noguchi, Glenn M. Chertow, Warren S. Browner, Mark B. McClellan. “Associations of renal insufficiency with treatment and outcomes after myocardial infarction in the elderly”. Annals of International Medicine, 137: pp.555-562. 2002.10.

- Mark B McCellan, Haruko Noguchi. “Technological change in heart disease treatment : Does high tech mean low value?”.American Economics Review, 88(2): pp.90-96. 1998.5.

書籍・書籍の一章

- 野口晴子.日本における行政データの活用を模索する:介護レセプトデータを中心に」. 井伊雅子・原千秋・細野薫・松島斉『現代経済学の潮流2017』第4章.東洋経済新報社, 2017.8.

- ヨシュア・アングリスト, ヨーン・シュテファン・ピスケ著 ; 大森義明、小原美紀、田中隆一、 野口晴子(訳). 『「ほとんど無害」な計量経済学:応用経済学のための実証分析ガイド』 NTT出版,2013.6.

- 井堀利宏・金子能宏・野口晴子編.「新たなリスクと社会保障:生涯を通じた支援策の構築」.東京大学出版会, 2012.10.

- 清水谷諭・ 野口晴子. 「介護・保育サービス市場の経済分析:ミクロデータによる実態解明と政策提言」. 東洋経済新報社, 2004.6. ISBN : 4492313419.

一般向け論説・講演資料

- 野口晴子.『時事評論 就労促進策としての公的介護保険』週刊社会保障 71(2947), pp.26-27, (2017.11)

- 野口晴子.『時事評論 統計で見るがん患者の就労状況』週刊社会保障, 71(2926), pp.32-33. (2017.6)

- 野口晴子.『時事評論 ソーシャルネットワークと健康』週刊社会保障, 71(2916), pp.32-33. (2017.3)

- 野口晴子. 『時事評論 何がエビデンスか?-「根拠」に対する合意形成の必要性-』週刊社会保障, 69(2855): pp.30-31. 2015.12.

- 野口晴子. 『時事評論 NDBの現状と課題-「科学的根拠に基づく政策」をめざして-』 週刊社会保障 , 69(2845): p.p40-41, 2015.10.

- 野口晴子・金子能宏・開原成充・Jeffery Geppert・Mark B McClellan.「公的に収集された医療情報への研究者への提供に関する一考:米国での個票データ管理と運営の事例から学ぶこと」 社会保険旬報, 2097: pp.6-17. 2001.5.

参照

- 野口研究室URL:http://www.f.waseda.jp/h.noguchi/

- WISH研究所URL:http://www.waseda.jp/prj-wishproject/index.html