松浦晃一郎氏は、1937年9月29日に生まれ、山口県出身である。1959年に東京大学法学部を中退し、外務省に入省し、1961年には米国ハヴァフォード大学において学士を取得した。その後、独立間もない西アフリカのガーナ日本大使館への着任を経て、外務省経済協力局長、北米局長、外務審議官などの要職を歴任している。

1993年に東京で開催された第1回アフリカ開発会議では、外務審議官およびG7サミットのシェルパとしての役割を担い、ホスト役の細川総理の補佐として活躍した。

松浦氏は1994年から5年間にわたり駐仏日本国特命全権大使を務め、1998年から1999年にはユネスコ世界遺産委員会議長を務めた。1999年秋にはアジアから初の第8代ユネスコ事務局長に選出され、さらに2005年に再選、2期10年間、2009年11月の任期満了まで、長期にわたり要職の重責を果たした。

松浦氏がユネスコ事務局長に就任した当初は、アジアからの初の選出である上に、最大の拠出金出資国である米国が脱退して運営面で厳しい経済状況下にあり、多くの課題を抱え、困難な舵取りを強いられたが、その後徐々に、数々の改革が具現化して成果をあげた。

次に、松浦氏はユネスコの第一の使命、教育の普及に関しても強力なリーダーシップを発揮し、基礎教育の充実を図るため、2000年4月には、第2回基礎教育会議をセネガルのダカールで招集した。同会議で、ユネスコは積極的に議論をリードし、万民教育(EFA,Education For All)の理念が打ち出され、特に初等教育の普遍的普及、成人識字率50%、教育における性差別の排除に関しては2015年までに達成する等の目標が定められた。

また、文化財保全のための法体制の整備にも積極的に取り組み、1999年にはハーグ条約を改定した「武力紛争の際の文化財保護第二議定書」が作成され、2004年に発効した。締約国間の武力紛争時のみならず平時及び非国際的武力紛争にも適用されるもので、後に中国、日本、米国などが批准するに至った。文化財の違法な輸出入や所有権譲渡防止についても注力し、各国へ熱心に働きかけ、関係条約の締約に貢献した。2001年「水中文化遺産保護条約」、2003年「無形文化遺産保護条約」、2005年「文化的表現の多様性の保護・促進条約」の制定を行い、世界の文化遺産保護の法的枠組みを総合的に整備することに大きく寄与した。

その他、社会科学分野での生命倫理に関する勧告、アンチ・ドーピング条約の採択、自然科学分野での津波観測ネットワークの構築、コミュニケーション分野での世界の記憶プログラムの推進等、多くの新機軸を打ち出し、複雑な世界情勢の中で、国連機関のトップとして果たした功績は長く歴史に刻まれるものである。

早稲田大学においても、松浦氏は、2000年3月に、ユネスコと早稲田大学が単独の大学としては初の包括協力協定を締結するにあたり、中心的な役割を果たした。2001年4月に開講されたオープン教育センターのテーマカレッジ「ユネスコの文化、技術活動への参加」では、開講にあたり、ユネスコ本部からインターネット中継によりユネスコの役割について特別講義を行った。その後も、2002年8月に来学し、「文化の多様性とユネスコ」と題して特別講義を開催し、2003年広島長崎連携講座「平和学」での秋葉忠利広島市長との対談禄を今日に至るまでテーマカレッジ「ユネスコ」「平和学」の教材として提供する等、本学学生の国際理解を深めるに大きく寄与している。

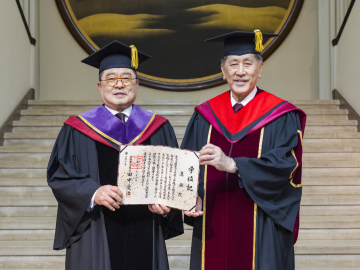

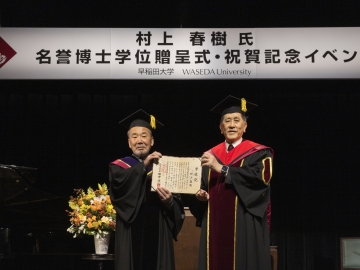

早稲田大学は松浦氏の国際協調への卓越した功績を讃え、名誉博士の学位を贈呈することを大いなる喜びとするものである。

ここに早稲田大学総長・理事・監事・評議員ならびに全学の教職員は一致して 松浦晃一郎氏に 名誉博士(Doctor of Laws)の学位を贈ることを決議した。

学問の府に栄えあれ! 大学が栄誉を与えんとする者を讃えよ! (Vivat universitas scientiarum! Laudate quem universitas honorabit!)

2010年4月1日

早稲田大学