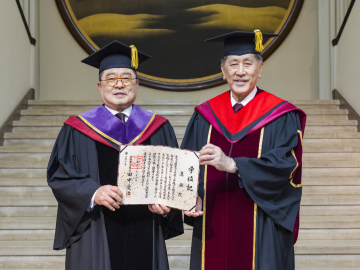

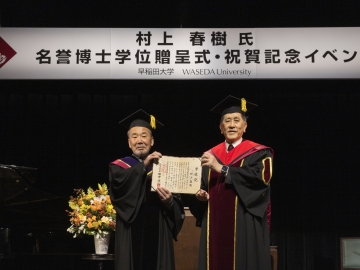

早稲田大学総長、前総長、駐日フランス共和国大使閣下、教授陣の皆様、本日、その評判は日本を越えて世界に広がる、この著名な早稲田大学から名誉博士号の栄誉を受けることは、私にとってこの上ない名誉なことでございます。私自身だけではなく、私が院長を務めていますパリ政治学院にとっても大変名誉なことで、心より深く御礼申し上げます。

国立政治学財団及びパリ政治学院は、フランスでは通称の「シアンス・ポ」という名前の方がより親しまれています。この「シアンス・ポ」は、普仏戦争でプロシアに敗退したフランスを再興したいと切望した知識人たちによって、1872年に創設されました。エミール・ブトゥミーは、その創設者の一人でした。その10年後の1882年、大隈重信公によって、早稲田大学が創設されました。私は、早稲田大学の創設と私が院長をしております「シアンス・ポ」の設立の経緯が非常によく似たものであることに感銘を受けています。

1872年、フランスは大きな試練に直面していました。2年前に普仏戦争でプロシアに敗退して、フランスは帝政から共和政に再び戻りました。フランスは再建を余儀なくされ、新しい価値を見出さなければなりませんでした。1882年、日本も同様な試練に直面していました。28年前の1854年日米和親条約の締結以来、西欧列強は日本に不平等条約を押し付け、一国の独立を危機状態に陥れていました。この脅威に直面して、日本は、政治システム、経済システム、社会システム、すべてのシステムを改革せざるをえない真只中でした。

ブトゥミーが「シアンス・ポ」を創設し、大隈公が早稲田大学を創設した、その使命は同じものでした。祖国の再興に役立つ若きエリートたちを養成すること。それも新しい時代に適応した新しい精神をもつ若きエリートを育てることでした。この意味で、法律的には共に「私学」ですが、言葉の最も高貴な意味で、「公のために尽くす」ことを、本来の使命としたのです。

私は、早稲田大学も「シアンス・ポ」も双方共に使命を成功させてきたと思います。ご存知のように、この30年以来、フランス共和国大統領の多くは、「シアンス・ポ」の卒業生か「シアンス・ポ」の教授でしたし、ほとんどの首相も「シアンス・ポ」の卒業生です。現在の日本の首相の小泉純一郎氏は早稲田出身ではないのは知っていますが、その前の二人の首相(森喜朗前首相と小渕恵三元首相)は、早稲田大学出身者でした。早稲田は、「シアンス・ポ」と同様に、政治の分野に限らず、多くの分野でエリートを輩出しています。私が間違っていなければ、一昨年度の芥川賞の受賞者の一人(綿矢りささん)は、早稲田大学の女子学生でした。

本年の2005年において、双方の大学の創始者が我々に与えた使命が、今までに無く、現実味を帯びてきました。冷戦終了後、どの国も避けて通ることが出来ない新しいタイプの脅威が生じてきました。経済のグローバリゼーションは従来運営されてきたすべてのモデルを変革することを余儀なくしてきました。世界全体にとって最適な新しいバランスを探すことは、国境を越えて提起された根本的な問題です。この挑戦に応えるために、世界は新しい精神を持ったエリートを再び必要としています。

この新しい精神は国際的なものでしかありえません。この理由で、「シアンス・ポ」は現在では国際化に絶対的な優先順位をあたえています。「シアンス・ポ」には現在6000名以上の学生が在籍していますが、その内の約2000名は外国人です。そして、すべての学生は、3年次には協定を結んでいる外国の約250校の協定校に留学して一年間学ぶことを義務付けています。

我々は、日本では8校と協定を結んでいます。その中で、早稲田大学は特別な地位を占めています。早稲田大学とは、学生交流協定だけではなく、研究者交流の協定も締結していて、毎年我が「シアンス・ポ」の教授が早稲田に来て、早稲田の同僚と共同研究をしています。この協定は他の日本の大学とは締結していません。この場をお借りして、これらの協定に尽力して下さった前総長の奥島孝康教授と坪井善明教授に感謝の念を表明したいと思います。昨日の3月31日、我々はより先に一歩を踏み出しました。白井克彦総長と私は、今年の10月以降、互いのキャンパスの内に交換オフィスを開設する協定に署名いたしました。私は、「シアンス・ポ」の中に早稲田大学のオフィスが開設され、フランスだけでなく、ヨーロッパ全体に対しても、その存在を示されることを誇りに思っておあります。

しかしながら、「シアンス・ポ」と日本との協力は自分が望んでいるよりも発展が遅れています。「シアンス・ポ」に在籍している外国人学生2000名の内で、日本人学生はわずか30名に過ぎません。また、毎年、学部学生450名を海外に派遣していますが、本年度は日本で学ぶ学生は14名で、早稲田大学に留学しているのは3名に過ぎません。

それ故、私にとって日本との交流推進は非常に高い優先順位を持っています。日本は世界第2位の経済大国であり、アジアで中心的な役割を果たしています。フランスは世界第4位の経済大国で、昨年の5月1日に拡大して25カ国になったヨーロッパ連合の中心的な国の一つです。この意味でも、日本とフランスは現在進行中のグローバリゼーションのあらゆる分野で大きな影響力を発揮できる手段を持っているといえると思います。

両国は手段を持っていますが、それは同時に義務を背負っているともいえます。グローバリゼーションは始まったばかりの現象です。人類の歴史にかつてあったような巨大な地球大の変革と同様に、その発展過程があらかじめ決定しているものではありません。世界の将来はどのような世界になるべきかの論争は始まったばかりです。21世紀を照らし出す哲学は、多分まだ誕生してはいないと思います。

この21世紀を照らし出す哲学は、世界規模での知的な交流の成果として誕生するのではないでしょうか。グローバリゼーションは、その本領から言っても、多数の国が対等に参加するプロセスであるはずです。どこかの国や、どこかの国々の連合体や、世界で共存している大文明のどれか一つが、地球の他の国々や人々に対して、お前の未来はこうであるとか、お前の考え方はこのようにしろだとか、押し付けることが出来ると僭称することは出来ません。グローバリゼーション時代においては、ことの本質からして、その哲学は、異文化と異文化が交じり合った混血であるでしょう。さもないと、紛争を引き起こすでしょう。

早稲田大学が私に下さったこの栄誉は、文化の差異を超えて世界中の国々で、明日のエリートたちを養成する交流と対話を強化していこうという早稲田大学と私の共通の決意の強い現われと私は受け止めています。明治時代の偉人の一人、福沢諭吉先生は、その時代の日本人に有名なスローガンの「脱亜入欧」で、『西欧に行こう』と提唱しました。当時は、近代の価値が西欧にだけ所持されていたと人が信じていた時代でした。その時代は過ぎ去りました。

総長、教授陣の皆様、参列されているご両親、学生諸君、私は、皆様に今日は次のように呼び掛けたいと思います。「世界に行こう。そして私たちと一緒に行こう」

ご静聴、ありがとうございました。

2005年4月1日

記念会堂入学式式典において