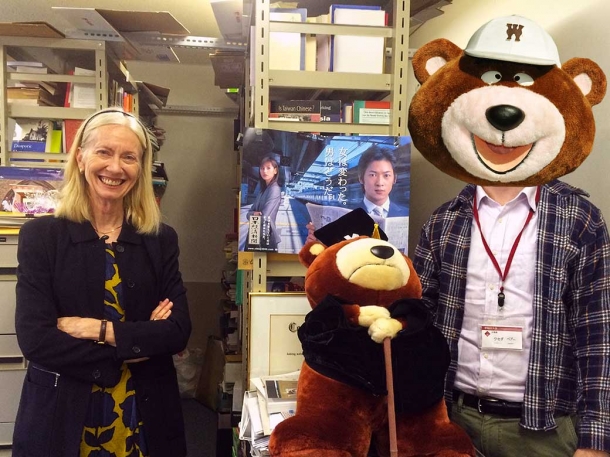

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科(GSAPS)教授であるロバーツ・グレンダ先生(専門分野:ジェンダー、社会人類学)の研究室にお伺いしました。

──先生は研究室で普段どのようなことをされていますか。

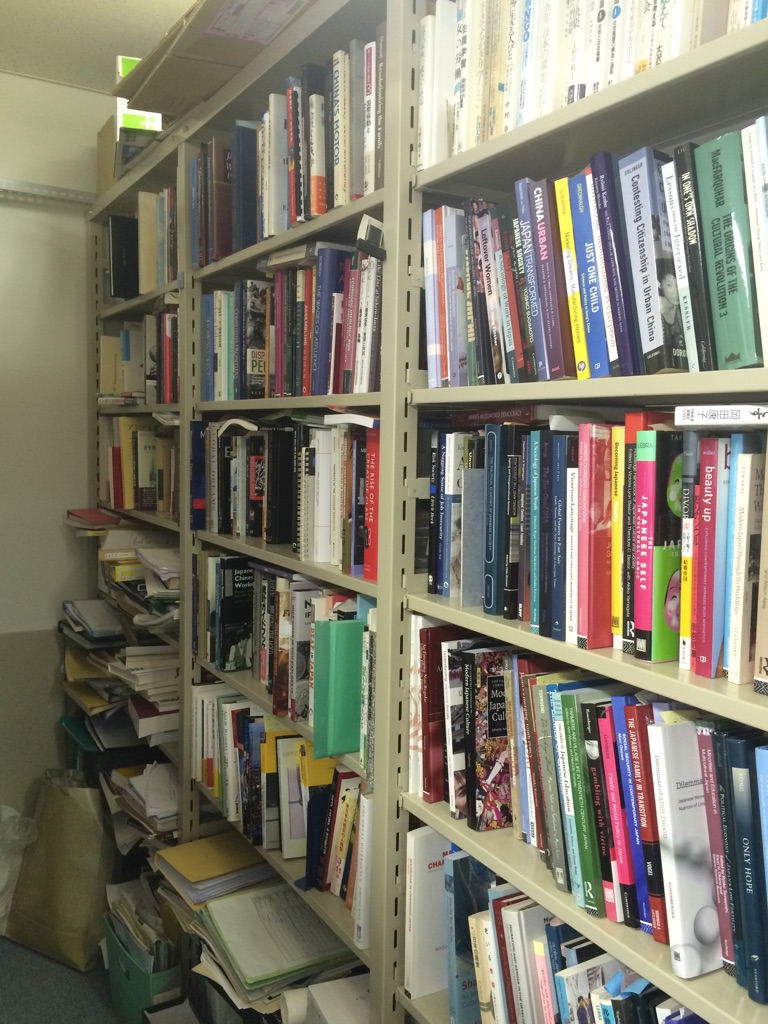

私の研究室は主に本や資料の保管倉庫として使用しています。こんなに広い場所に本を保管できることに本当に感謝しています。大半の参考資料がここにありますが、取り組み中の研究資料は家に置いています。ここでは学生に会ったり、研究のインタビューを行ったりしていますが、普段の読書や執筆などは家で行っています。

──移民、ジェンダーなど日本社会の課題を研究したきっかけは何だったのでしょうか。

私が育ったアメリカの男女平等の環境は日本とはかなり異なります。その違いに興味を持つようになり、日本の男女平等について研究しようとしました。母は専業主婦でしたが、日本の専業主婦に比べると、家庭での権限があまり強くありませんでした。例えば、子供の教育、家庭の管理などの判断を一人で行っていませんでした。性別に基づいた分業およびその分業が日本文化の中でどういう風に変わっているのかについてもっと知りたいと思いました。バブル時代に都心で労働している外国人をよく見かけ、日本への移民について興味を持つようになりました。その外国人が移民社会ではない日本でどういう風に待遇されているのか、についてよく考えていました。高齢少子化の対策として日本もいつか移民を受け入れるべきかどうかについても考えました。

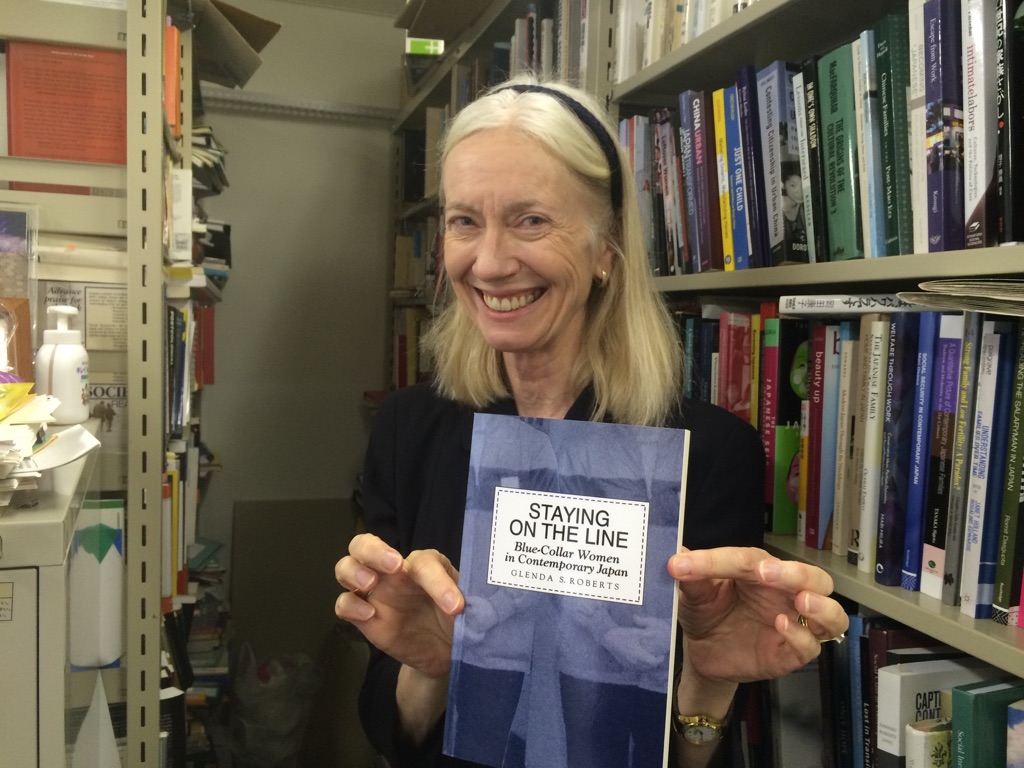

──先生の著書「Staying on the Line: Blue-Collar Women in Contemporary Japan」について伺ってもよろしいでしょうか。

これは私の最初の研究でした。1年間日本の工場で働き、その後2年間、その経験を踏まえて研究しました。この研究は1983年に行いましたが、当時、日本のほとんどの女性が結婚したら仕事を辞めていました。しかし工場で一緒に働いている女性達はなぜ結婚し子育てをしていても働き続けており、それはなぜかを理解したかったです。また、働きながら子供を保育園に預ける女性たちは「良妻賢母」という概念をどういう風に解釈しているのかについても知りたかったです。ヒアリングしてみるとその女性達にとって専業主婦の生活は退屈だということが分かりました。自分の目標を持って社会で活躍し、夫の給料に頼るのではなく、自分で稼いだお金で子供の将来に投資したかったのです。常勤社員として働き続けるのは大変だと分かりましたが、自分の能力に誇りがあり、新たな道を切り開こうとしていました。

──安倍政権の政策は社会にどんな影響を与えていると思いますか。

第一次安倍政権は政策を通じて「家庭教育」、「家族の価値観」を強化しようとしました。効果があったかどうかははっきりとは言えないですが、電車の中で老人や妊婦に席を譲る若い人はあまりいないです。第二次政権は「女性が輝く社会」を作るために企業に女性社員を昇進させるように勧めています。重ねて保育園の待機児童問題がなくなるように取り組んでいます。管理職になるためには時間がかかるので、前者はすぐ実現できませんが、適切に投資すれば後者が実現できるのではないかと思います。長時間のサービス残業は根強く残っていますし、また有給休暇取得率の低さも、障害になっています。企業文化をそのもの変えないかぎり、ジェンダーフリーな働き方を実現することは無理だと思います。

「技能実習制度」という政策も注意しなければなりません。移住連代表理事の鳥井一平さんがこの政策を「人身売買」と呼んでいます。去年の春に法務省が日本の5年間移民方策を議論したうえで、安倍総理大臣は「技能実習制度」を改正することに決めました。「技能実習制度」が続くものの、酷使などが減少すると期待されています。いずれにしても、この政策は単なるゲストワーカープログラムなのに、「技能交換」と称しています。この政策はなぜ「技能交換」と称しているのか、この明快ではない制度の下で労働者の外国人が何かを損しているのかについて考えなければなりません。安倍総理大臣はシリアから欧州への難民は受け入れないと発言しています。日本では専門家や「結婚移民」(日本人と結婚している人など)しか受け入れないです。しかし、人口が減りつつあり労働力が不足してしまいます。これからの政府の人口問題への対策が気になります。

──日本の社会の中での男女平等、移民などに関して、アメリカに似ていること、異なることは何ですか。

アメリカと日本には大差があります。アメリカは独立して以来、移民の受け入れ国として存在していました。これまでアメリカは定時的な移民の恩赦を行い、移民を受け入れたり、受け入れなかったりしています。アメリカでは移民という議題がよく議論されていますが、アメリカの象徴である自由の女神に書いてあるのは「私に与えよ、専門家と投資家を」ではなく「私に与えよ、疲れ果て貧しい人びとを」です。アメリカでは移民が自分の国を支えている多様性と革新には不可欠な存在だと思っている人が多いと思います。

──最後に一言お願いします。

日本人学生は早稲田の充実した国際的環境を利用してほしいです。早稲田は受け入れの留学生数が日本一なので、その留学生に出会い仲良くして留学生から学んでほしいです。英語で行われる授業を受け、留学もしてほしいです。日本の若い人は内向きで、自分の世界に居続けてもいいというステレオタイプがありますが早大生はそのステレオタイプを裏切ってほしいです。