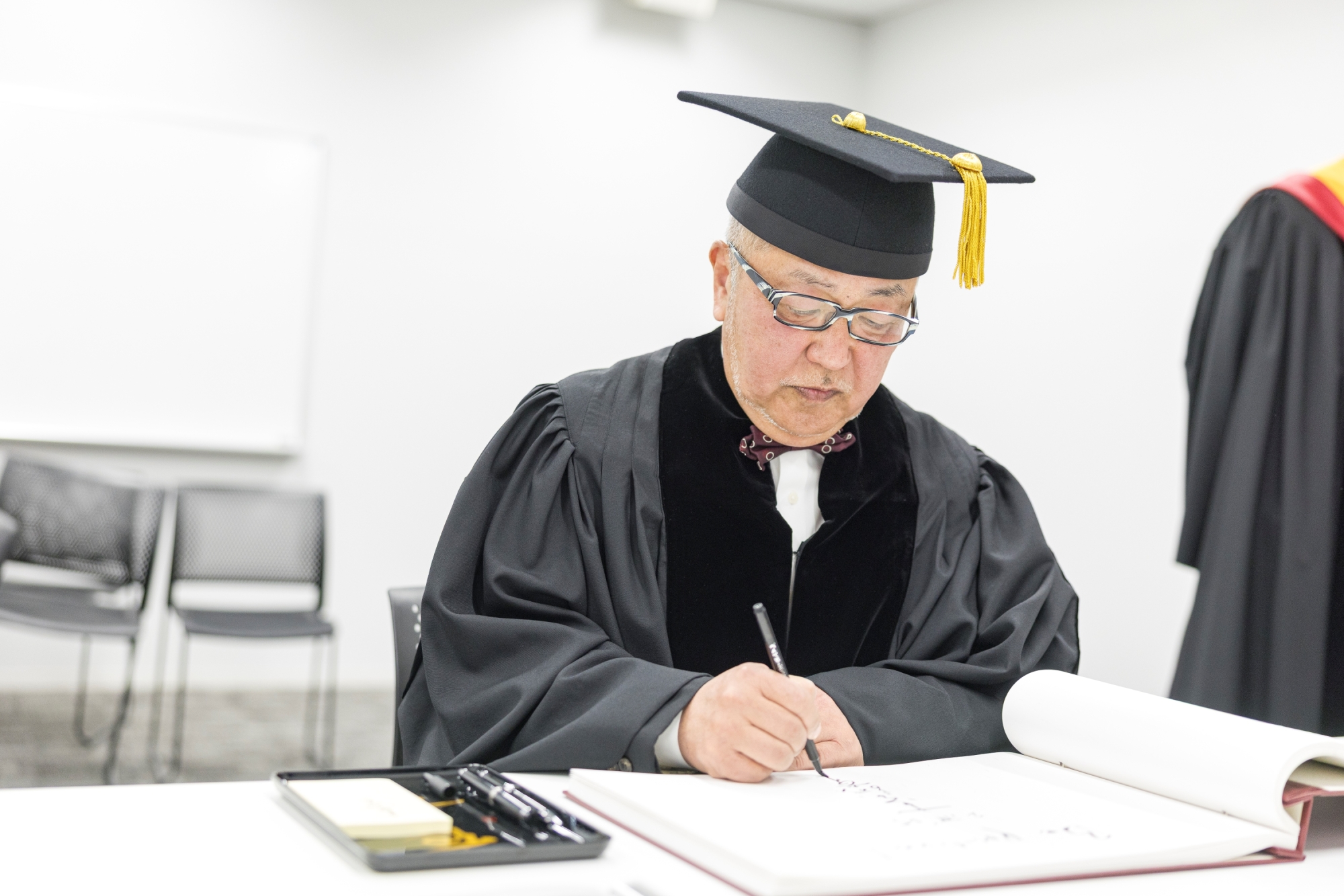

栄誉フェロー 古谷 誠章 理工学術院元教授

本日晴れて早稲田大学に入学された皆さん、おめでとうございます。栄えある入学生諸君をこれまで支えて来られましたご家族の皆様、ご入学を心よりお喜び申し上げます。

私はこの三月末日を以て早稲田大学を定年退職いたしました建築家の古谷誠章と申します。一九七四年に早稲田大学理工学部建築学科に入学、一九八〇年に本学大学院理工学研究科を修了しました。三年間の理工学部助手を終えたのちに近畿大学工学部に講師として赴きました。専門分野は建築計画、建築の設計やデザインを研究・実践する分野です。その後の一九九四年に再び早稲田大学理工学部に奉職して、以来三十一年間に渡って本学に勤務して参りました。私のもとで大学院を巣立ったものは約五二〇名あまり、博士の学位を取得した者が計三十一名、専任助手として学科に務めてくれた者は述べ十四名おります。

私が学部に入学した年の建築学科のガイダンスの日、学科の十八名すべての先生方から一言ずつお言葉をいただいたのですが、その時にひときわ印象に残るお話をされたのが吉阪隆正先生。学部大学院の六年間を通じて、大きな影響を受けた先生のお一人です。

吉阪先生がおっしゃったのは、「君たちが四年後に卒業する頃には、世の中にはビルのひび割れ直しぐらいしか、仕事がないだろう。」

これには大層驚きました。当時は戦後の高度成長期の真っ只中で、日本の経済は飛躍的な右肩上がりの成長を続けていました。それなのに何故? と思いましたが、ちょうどの前年の暮れに日本中がトイレットペーパーの買い漁りに奔走した第二次オイルショックが起きていたのです。吉阪先生はその影響がただならぬものになるだろうと予想し、その言葉をおっしゃったのです。私たちはただ狐に摘まれたような気分だったのですが、実際に四年後には、早稲田大学建築学科に大手の建設会社からの表向きの求人がゼロとなる前代未聞の年となったのです。先生の世界を見る慧眼を学んだのです。

次にこんなこともおっしゃいました。

「君たち一八〇人の同級生の中で、卒業するときの卒業設計、早稲田では卒業計画と言い、卒業論文と卒業計画がいずれも必修の科目でした。それは今でも続いていますが、その卒業計画で、学年の十番に入る成績を取ると、多分その人はいい建築家にはなれないでしょう。」

これにも耳を疑いました。私が聞き間違えたのかと思いましたが、そうではありませんでした。先生は、その時の学科の十八人の先生方の採点の単なる合計点で上位となるということは、その時の先生方が平均的に評価できる程度のものでしかなく、その卒業生が活躍する未来において通用するものとは限らない、とおっしゃりたかったのです。自分の信じるところを自分で切り拓きなさいという意味だと、私は思っています。大学は先生が学生を教えるところではなく、学生諸君が自ら学ぶ場所なのです。建築学科の入学ガイダンスでは、私は毎年このお話を新入生にして来ました。今年は他の分野の学生の皆さんにも初めてお聞かせしていますが、この考え方は皆さんにも当てはまるものだと思います。

さて、先ほどは「ビルのひび割れ直しくらい」というほどの就職困難期であったというお話をしましたが、実はこれ、後から考えると私にとってはとても幸せなことだったなと思います。もしあの時代が、今と同じように世に求人が溢れていたとすると、私はこの立場にはなっていなかったと思います、就職が厳しかったからこそ、大学に残って恩師のもとで、本当に自由闊達で先進的な建築設計の方法があるということを直に学ぶことができたのです。

その延長上に私の独立した建築家としての人生があり、幾つもの挑戦的な建築作品を生み出すことができました。長野県茅野市の『茅野市民館』もそのひとつであり、日本建築学会賞や日本藝術院賞をいただくことができました。それらをお認めいただいて、本日、栄えある早稲田大学栄誉フェローの称号を賜ることになりました。本当に心から感謝の気持ちでいっぱいです。

晴れて早稲田大学に入学を果たされた新入生の皆さんに今贈りたいのは、身の回りに起こるすべてのことを前向きに、ポジティブに捉えようという言葉です。全く同じ出来事であっても、これを否定的に感じるのと、肯定的に捉えるのでは、その後の自分の姿勢に大きな違いができてきます。たとえ辛い嫌なことでも、その中から将来の自分の糧となるものを見出すこともできますし、また、楽しい時間がちょうど半分過ぎた時に、もう残りが半分しかないと嘆くより、まだまだ半分もあると思う方がずっといいのです。今日からぜひポジティブな大学生生活を送り、あなたという自分自身にしかできない大いなる道を切り拓いてください。今のあなたが不得意なことは、これからもなかなか克服できないかもしれません。でも得意なことは、これからもっともっと得意にすることができます。早稲田に入った皆さんを心から応援しています。