- Featured Article

“総合知”で克服する、人類規模の課題

Tue 24 Dec 24

Tue 24 Dec 24

WOI’24に、産学のプロフェッショナルが集結

2024年11月21日、東京都千代田区のSMBCホールにて、「早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2024(WOI’24)」を開催しました。WOI’24は、早稲田大学の研究成果、総合知に基づく分野横断的な連携や人材育成、ベンチャー創出を目指して毎年行われているイベントです。学内外から多くのゲストが集まり、プレゼンテーションやパネルディスカッションが行われ、社会課題やビジョンを共有しました。

本記事では、早稲田大学が連携する企業のセッション「電力・情報通信・建設・メーカーのトップ企業との産学組織連携の展開」、パネルディスカッション「総合知による人類への貢献~総合力で自然災害を克服する~」について、レポートをお届けします。

※各登壇者の発言は、抜粋や要約によるものです

カーボンニュートラル社会に向けた、企業と早稲田大学の共創

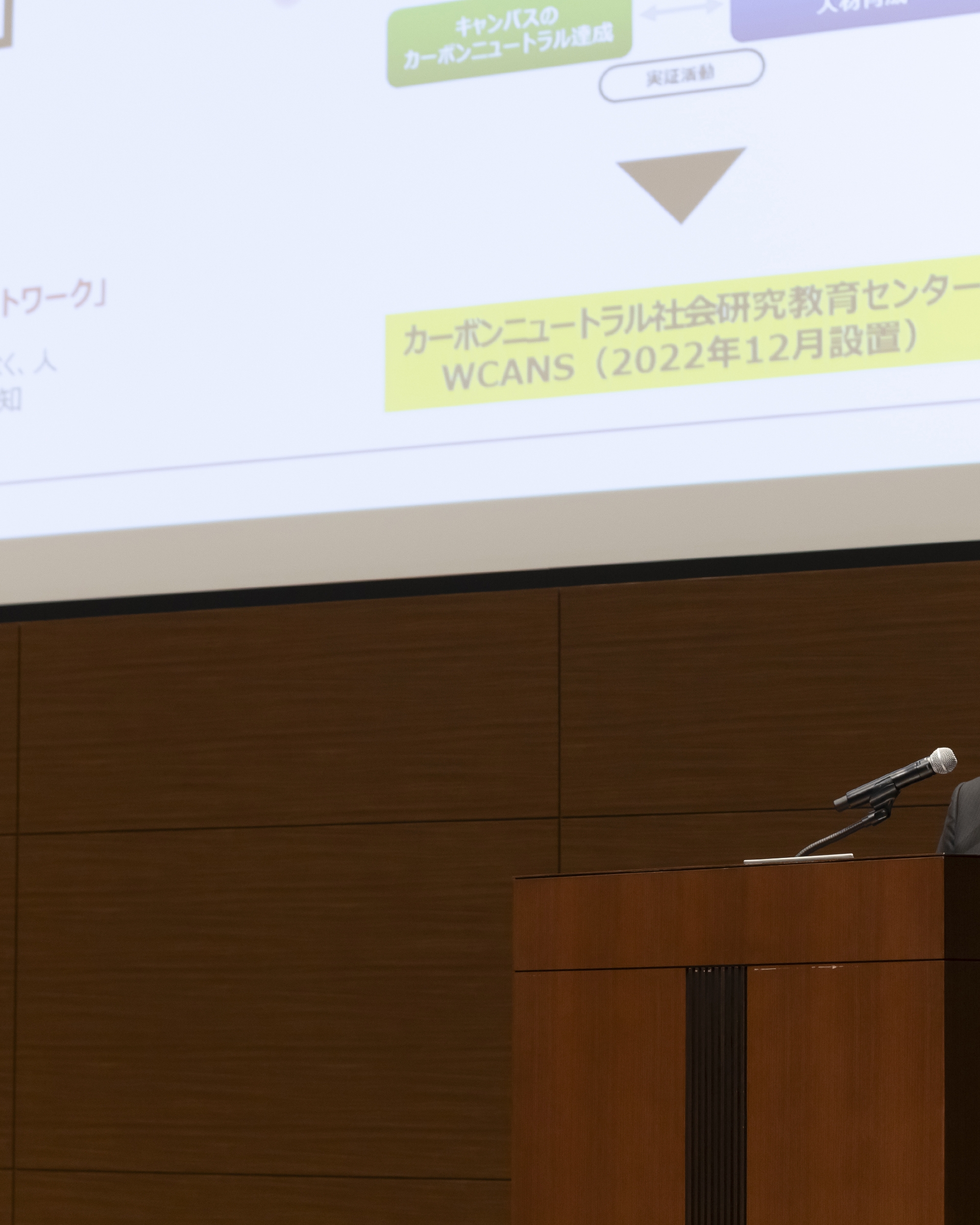

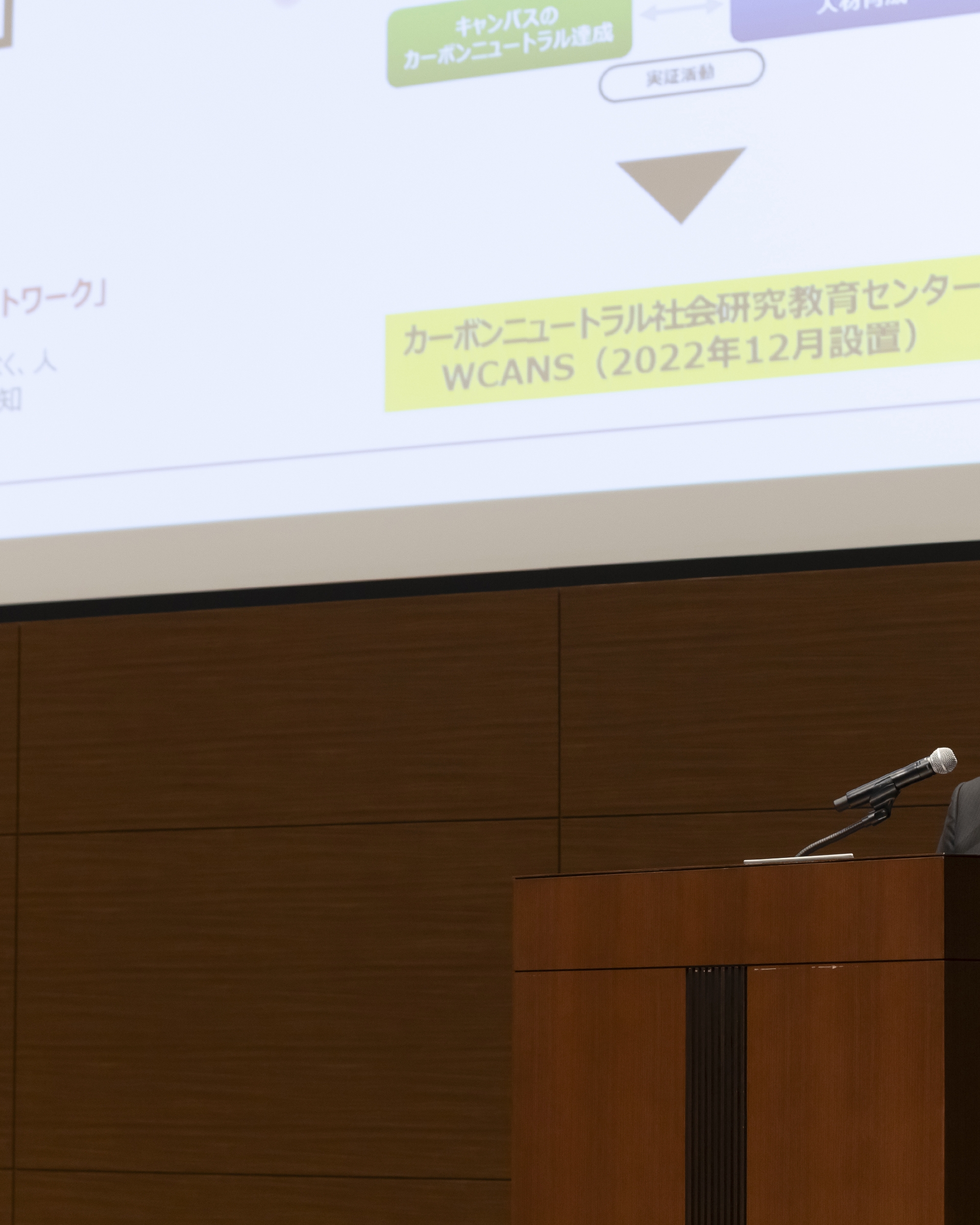

林泰弘理工学術院教授

早稲田大学はさまざまな業界の企業と産学連携を推進し、社会課題の解決にアプローチしています。WOI’24内のプログラム「電力・情報通信・建設・メーカーのトップ企業との産学組織連携の展開」では、本学が連携を強化する各企業が、自社の注力事業や産学連携の進捗、今後の展望を発表しました。

冒頭では早稲田大学カーボンニュートラル社会研究教育センター所長の林泰弘教授が登壇。産学連携事業を推進する本学の姿勢について説明します。

「本学は2021年に『早稲田大学カーボンニュートラル宣言(Waseda Carbon Net Zero Challenge 2030s)』を宣言。翌年に『カーボンニュートラル社会研究教育センター(WCANS)』を設置し、総合大学としての強みを生かした文理融合型の共同研究事業を推進しています。一方、社会全体のカーボンニュートラルを達成するには、企業との連携が不可欠です。特にわが国の社会インフラを支える電力、情報通信、建設、メーカーなどとの連携は重要になります。本セッションでは、パートナー企業の皆さまとの取り組みを広く共有し、新たなイノベーションにつなげたいと考えています」(林泰弘教授)

企業と大学が組織で創り上げる産学連携の未来

つづいて、東京電力ホールディングス株式会社の難波雅之氏、三菱電機株式会社の浮穴朋興氏、清水建設株式会社の中村健二氏、日本電信電話株式会社の前田裕二氏が、本学との連携について発表。プロジェクトにおけるビジョン、産学連携の重要性を語りました。

「カーボンニュートラルは、一つの組織では実現できません。産学連携を強化すべく、東京電力ホールディングスは早稲田大学と連携しています。現在、要素技術の開発や実証研究を行っており、人文社会系の研究者とも協力しながら、新たなエネルギーマネジメントシステムの創出を目指しています。また人材育成の観点から、学生によるアイデアコンペを開催。実現性の高い企画が数多く集まりました。エネルギー問題にとどまらず、経済面の安全保障や次世代人材の育成のためにも、幅広い領域の専門家と協力する必要があると考えています」(難波雅之氏)

東京電力ホールディングス株式会社 経営技術戦略研究所所長 難波雅之氏

東京電力ホールディングスと本学は2022年に「カーボンニュートラル社会の実現に向けた包括連携に関する基本協定」を締結

三菱電機株式会社 情報技術総合研究所副所長 浮穴朋興氏

三菱電機と本学は2023年に「サステナビリティ社会の実現に向けた包括連携に関する基本協定」を締結

「時に相反する部分が生じるカーボンニュートラルとウェルビーインングの両立は、現代における重要課題。関連する領域の研究力を結集させる、包括的な組織連携が必要です。三菱電機は室内環境の質を維持しつつ、大幅な省エネにより年間の一次エネルギー収支をゼロにする建築物『SUSTIE(ZEB関連技術実証棟)』を、早稲田大学の協力により実現しました。その後2023年に協定を締結し、さらなる実証研究を推進しています。また研究成果のオープングロース戦略を策定し、開発した技術の国際標準化を目指しています」(浮穴朋興氏)

「清水建設のイノベーション・人財育成拠点『温故創新の森 NOVARE』を拠点に、早稲田大学との連携事業を推進しています。大きな柱は、先端技術共同研究・開発、人的交流、文理融合の学術交流、起業支援の四つです。プロジェクトの中核はWCANSに担っていただいています。カーボンニュートラル社会の実現に向け、新たな価値を創造し、社会課題や産業界の抱える諸課題を解決に導くため、今後も連携を強化していきたいと考えています」(中村健二氏)

清水建設株式会社 NOVAREイノベーションセンター長 中村健二氏

清水建設と本学は2024年に「カーボンニュートラル社会の実現に向けた包括連携に関する基本協定」を締結

日本電信電話株式会社 宇宙環境エネルギー研究所所長 前田裕二氏

NTTと早稲田大学は2024年にビジョン共有型共同研究を始動

「NTTと早稲田大学は2008年の包括協定締結以来、多くの共同研究を実施してきました。この関係を強化する形で、現在『ビジョン共有型共同研究』を推進中です。ゴールでなくビジョンを共有することで、組織の枠を超えた相乗効果が生まれるはずです。“80年後の未来”という壮大なテーマでブレインストーミングを行い、骨太の研究テーマを設定しました。『人/環境』『エネルギー』『食』『スポーツ/健康』の4領域で、心ふるわせる新たな価値を共創していきます」(前田裕二氏)

災害対策で発揮されるべき、大学と地域の総合知

つづいて行われたパネルディスカッション「総合知による人類への貢献」のテーマは、『総合力で自然災害を克服する』です。特定非営利活動法人YNF代表理事の江﨑太郎氏、本学理工学術院の尾形哲也教授、本学法学学術院の下山憲治教授が登壇し、ファシリテーターを本学研究推進部副部長で理工学術院の高口洋人教授が務める形で、総合知の可能性について語り合いました。

「早稲田大学が構想する研究推進のプラットフォーム『Global Research Center』では、自然災害から人命を救う“人”、科学的研究で戦争のない世界を目指す“世界”、カーボンニュートラルを実現する“地球”をテーマに設定しています。日本では自然災害が頻発していますが、物理的な被害のみならず、経済、人材、制度など、さまざまな領域で課題が顕在化しているのが実情です。日常にあるモノやサービスを非常時にも役立てる、『フェーズフリー』という考えも注目されています。こうした中でキーワードになるのが、組織や専門性の垣根を超えた“総合知”です。本日はその起点となるような議論をしたいと思います」(高口洋人教授)

完全リサイクル型住宅や家庭用燃料電池の開発に従事する、高口洋人理工学術院教授

制度への理解促進や生活再建など、被災者が安心できる暮らしを取り戻すために中長期的な活動に従事する、特定非営利活動法人YNFの代表理事・江﨑太郎氏

「YNFは、被災者一人一人の状況や課題をヒアリングした上で、専門家などと連携しながら、解消に向け支援する『災害ケースマネジメント』に取り組んでいます。能登半島地震における支援活動では、被災認定の調査における不備、支援制度への理解の不足、人手や宿泊施設の不足、不完全な交通インフラなどに課題意識を抱きました。私たちNPO法人も目先の対応に追われるあまり、中長期的な支援が後手になりがちです。平時より専門的知見に触れることは、重要だと考えています」(江﨑太郎氏)

「私はAIを搭載した人型ロボットを開発し、さまざまなシーンでの実装を目指しています。ロボットは被災地を移動し、人命救助や瓦礫撤去、生活支援などに役立てられる可能性を秘めていますが、課題になるのは汎用性です。災害復興だけに特化したロボットを製作すると、実際に使用される頻度が少なくなり、研究と実装のサイクルが機能しません。そのため例えば建設現場など、日頃から使用されているロボットが被災地に出向くようなデザインやアイデアが必要だと考えています」(尾形哲也教授)

ロボット技術と機械学習技術を融合させた新しいものづくりを目指す、尾形哲也理工学術院教授

新領域法学や公法学を研究する下山憲治法学学術院教授

「私は行政が関わる法律全般を専門にしており、災害対策などリスクマネジメントにもアプローチしています。また先端技術の法・倫理研究所では所長を務め、AIやデジタル空間の社会実装における、倫理や法制度のあり方を研究しています。災害対策においては、リスク管理と危機対応を平時より想定することが重要です。またフェーズフリーな対策を設け、レジリエンスな社会をつくりあげることも、法制度が目指すべき方向性だと考えています」(下山憲治教授)

尾形教授「災害対策のように一つのゴールがあり、そこに向けてさまざまな領域の人間が役割を果たす“総合知”は、重要な方向性です。自分が直面する問題を、誰に問えばよいかがわからない状態では機能しないので、システマティックに体系化された構造で、知を結集する必要があるのではないでしょうか」

江﨑氏「NPOの活動をしていて感じるのは、同じ目標を掲げていても、議論が積み重なる土壌がなかなか整わないこと。災害対策ではさまざまな立場の方々が連携しますが、それぞれの差異がネックになり、議論が進まないケースが多いです。平時から顔の見える関係をつくり、対話の機会を設けるべきでしょう。コスト面の障壁などがあるものの、こうした動きを皆で進めなければならないと思います」

下山教授「専門知を集合させ、社会的課題にアプローチする“総合知”は、政府が進める科学技術・イノベーション基本計画でも重視されています。また科学技術社会論の観点では、大学の専門知だけでなく、地域の知見も組み合わせることも重要になるでしょう。災害時に想定されるリスクを、地域ごとに専門家と住民が話し合う場は、被害の低減や復興、まちづくりにおいて有効になるはずです」

江崎氏「早稲田の法学部出身である私は、在学中にボランティアにも参加していました。自由な校風、総合大学としての幅広い学術領域は、自分の興味関心を突き進めてくれたと感じます。若い世代に一歩踏み出す勇気を与える上でも、早稲田大学の環境に期待したいです」

パネルディスカッション「総合知による人類への貢献」の様子

150周年記念事業における「Global Research 推進事業」について

本間敬之早稲田大学常任理事

(教学総括(副プロボスト/教務部門総括・研究推進・産学連携))

早稲田大学創立150周年となる2032年は、その先の2050年までに早稲田大学が「世界人類に貢献する大学」となるための大きな節目となります。2050年のあるべき姿に向かうため、総合知による研究・教育・貢献推進活動を通じて、日本社会の変革を牽引する150周年記念事業を推進します。

WOI’24では、オープニングにて本間敬之常任理事より、この150周年記念事業の研究分野における柱である「Global Research推進事業」構想について共有されました。

「本学の建学の精神では『学問の独立』『学問の活用』『模範国民の造就』が掲げられていますが、私たちはこれを“研究”“教育”“貢献”と位置付けています。複雑化する現代社会で答えのない課題に立ち向かうためには、さまざまな学術領域が連携する“総合知”が必要です。

こうした思想のもと、2032年に創立150周年を迎える早稲田大学では、その先にある未来を見据えたプラットフォームを構築しています。研究においては、社会変革をもたらす価値創造の拠点として『Global Research Center』を新設。スピード感を重視したトップダウン型の体制のもと、自然災害から人命を救う“人”、科学的研究で戦争のない世界を目指す“世界”、カーボンニュートラルを実現する“地球”という、インパクトの高いテーマにおいて、文理融合による解決策を提示し、社会へと実装していきます。」(本間敬之常任理事)