- Featured Article

知の実装を加速する、共創の場

早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2024 開催レポート

Fri 13 Dec 24

早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2024 開催レポート

Fri 13 Dec 24

早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2024 開催レポート

2024年11月21日、東京都千代田区のSMBCホールにて、「早稲田オープン・イノベーション・フォーラム2024(WOI’24)」を開催しました。今年で5回目を迎える同イベントでは、本学の研究成果、総合知に基づく分野横断的な連携や人材育成、ベンチャー創出の成果を共有。また研究の早稲田を推進する拠点「Global Research Center」について、幅広く紹介しました。ビジネス、アカデミズム領域から多くの関係者が来場したWOI’24の各プログラムの様子について、本記事ではレポートをお届けします。

※各登壇者の発言は、抜粋や要約によるものです

Global Research Centerが牽引する、総合知による課題解決

WOI’24のオープニングでは、早稲田大学常任理事の本間敬之が登壇。本学が推進する新たな研究推進戦略「Global Research Center」について、構想が共有されました。

「本学の建学の精神では『学問の独立』『学問の活用』『模範国民の造就』が掲げられていますが、私たちはこれを“研究”“教育”“貢献”と位置付けています。複雑化する現代社会で答えのない課題に立ち向かうためには、さまざまな学術領域が連携する“総合知”が必要です。

こうした思想のもと、2032年に創立150周年を迎える早稲田大学では、その先にある未来を見据えたプラットフォームを構築しています。研究においては、社会変革をもたらす価値創造の拠点として『Global Research Center』を新設。スピード感を重視したトップダウン型の体制のもと、自然災害から人命を救う“人”、科学的研究で戦争のない世界を目指す“世界”、カーボンニュートラルを実現する“地球”という、インパクトの高いテーマにおいて、文理融合による解決策を提示し、社会へと実装していきます。こうしたビジョンの第一歩とすべく、今回のWOI’24では、産学連携や共同研究、総合知による最先端の学術・技術情報を発信したいと考えております」(本間敬之常任理事)

本間敬之早稲田大学常任理事

(教学総括(副プロボスト/教務部門総括・研究推進・産学連携))

ビジネスリーダーが語り合う、共創の可能性

実業界のトップリーダーがビジョンや大学への期待を語る、「Wasedaリーダーズ・フォーラム」。今年テーマは「共創」です。Rapidus株式会社代表取締役社長の小池淳義氏、アサヒバイオサイクル株式会社代表取締役社長の千林紀子氏、東急グループ代表・東急株式会社代表取締役会長の野本弘文氏が登壇。ファシリテーターをNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社代表取締役社長の塚本良江氏がつとめ、意見を交換しました。

「Wasedaリーダーズ・フォーラム」の様子

「バブル崩壊以降、人口減少やグローバル化、技術イノベーションが進展し、市場は大きく変革しています。一つの企業だけで戦い抜く従来型のビジネスモデルは限界を迎え、異なる価値観を持つ人が集まる“共創”が、注目を集めるようになりました。企業、大学、自治体、消費者、スタートアップなどが連携することで、これまで想像もつかなかった革新が生まれるはずです。共創が生まれる組織や人材の育成において、どのような要素が求められるのか。皆さまと議論したいと考えています」(塚本良江氏)

早稲田大学商議員会長も務める塚本良江氏

「14人のスタートアップ企業として始動したRapidusは、研究開発費において国の支援をいただいています。社会的な事業において共創を育むためには、集まってくれる新入社員に対し、“志”を共有することが大切です。そして自分たちの誠実なビジョンを丁寧に共有し、深く理解してもらう。この二つの要素がなければ、世界中の優れたパートナーと連携し、アイデアを生むことができません。ビジョンはもちろん、情報や技術もオープンにすることが、私は正しいあり方だと思います」(小池淳義氏)

半導体を通して人々を幸せにすべく、今までにない新産業や新製品を顧客と共創することを目指す、Rapidusの小池淳義氏

「経営や技術開発における近年のキーワードが、“アジャイル”です。不確実性の高い世界の中で、変化への対応や協調を重視する考えですが、当社にも世界に5カ所のリサーチラボがあり、各所がアジャイル型で共創を進めています。また当社の事業売上は約8割を海外が占めており、製品や技術の提供にとどまらない、顧客へのコンサルティングを重視しています。国籍や文化の異なる人々が、組織の枠や形式にとらわれず柔軟にチャレンジすることは、次なるソリューションを生み、人材の質を高める循環にもつながるでしょう」(千林紀子氏)

アサヒグループが培った有用微生物活用技術や発酵技術などを応用し、食や環境などグローバルな社会課題の解決にアプローチする、アサヒバイオサイクルの千林紀子氏

「主張が苦手な日本人は、どこか意見を隠しがちですが、オープンに考えを述べることで“気づきの連鎖”が生まれます。そこでビジョンや方針が通じ合うと、共創が始まるのです。私は鉄道業界に従事していますが、自社の利益よりも重視すべきは、お客さまの利便性です。方向が同じであれば、仮に競合であっても協力した方が、新たな価値が生まれやすい。タッグを組むことでより大きなゴールを目指すのが、現代流のビジネスです」(野本弘文氏)

現職の就任時、企業や経営者のあるべき姿を徹底的に考え直し、パーパスや価値創造ストーリーを策定したと語る、東急グループの野本弘文氏

研究者や大学発スタートアップが、ネットワーキングで交流

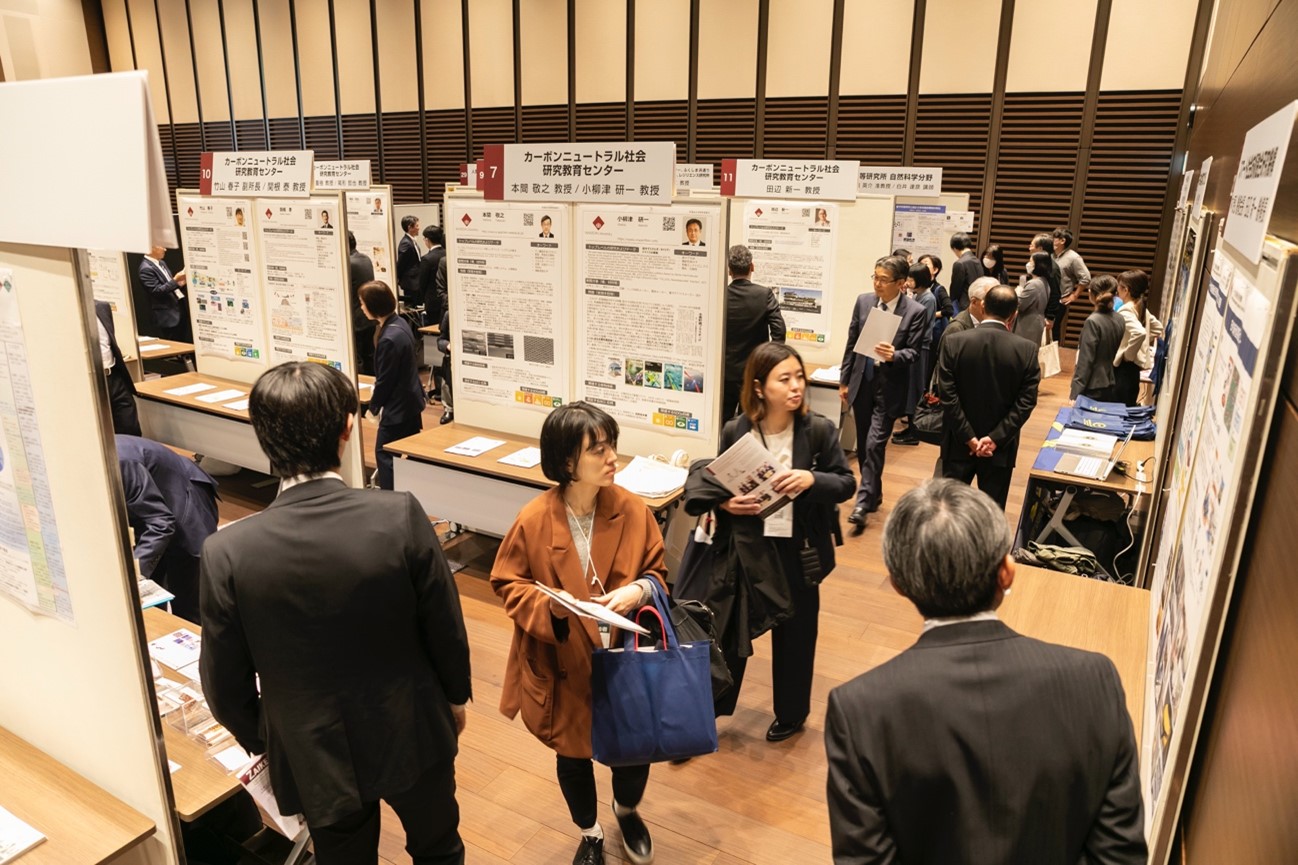

WOI’24会場内の展示ブースでは、「包括連携企業、学内研究者とのネットワーキング」が実施されました。Global Research Center構想のもとで推進する文理融合拠点や研究所・研究機構、大学発スタートアップなど、約40の研究者・企業が出展し、成果を学内外の関係者へと発信していきます。

「包括連携企業、学内研究者とのネットワーキング」の様子

総合人文科学研究センターの山本聡美教授は、美術史の研究者。NHKや東京国立博物館の協力のもとで制作された「8K文化財コンテンツ」を用い、新たな視覚経験を通じた教育の可能性にアプローチする、文理融合の実践者です。

「高精細画像データから3DCGを生成するフォトグラメトリ技術により、貴重な文化財を自由自在に鑑賞できるのが、8K文化財コンテンツです。肉眼では見えない細部に迫ることも可能で、遠隔でも閲覧・操作できます。博物館展示や放送などの用途がメインですが、教育や研究での展開に幅を広げるのが、私たちのミッション。WOI’24では生物学の研究者などと交流し、文化財にとどまらない可能性も感じました」(山本聡美教授)

山本聡美文学学術院教授

人間科学学術院の古山周太郎准教授は、「コミュニティ支援を通じた災害復興と災害リスクの減少」をテーマに出展。防災や復興につながる実践的研究を紹介しました。

「主な研究成果は二つです。障がい者の対応力向上により災害リスクを低減するツールでは、わかりやすいシールを用いたワークショップを開催。現在、汎用性を高めるため、アプリを開発しています。もう一つは、東日本大震災後に建てられた木造仮設住宅を活用し、仕事や学びの場となるコミュニティをつくる取り組みで、持続的な地域づくりを目的としています。災害という大きな社会課題に対し、一つのモデルを構築することが、私の研究テーマです」(古山周太郎准教授)

古山周太郎人間科学学術院准教授

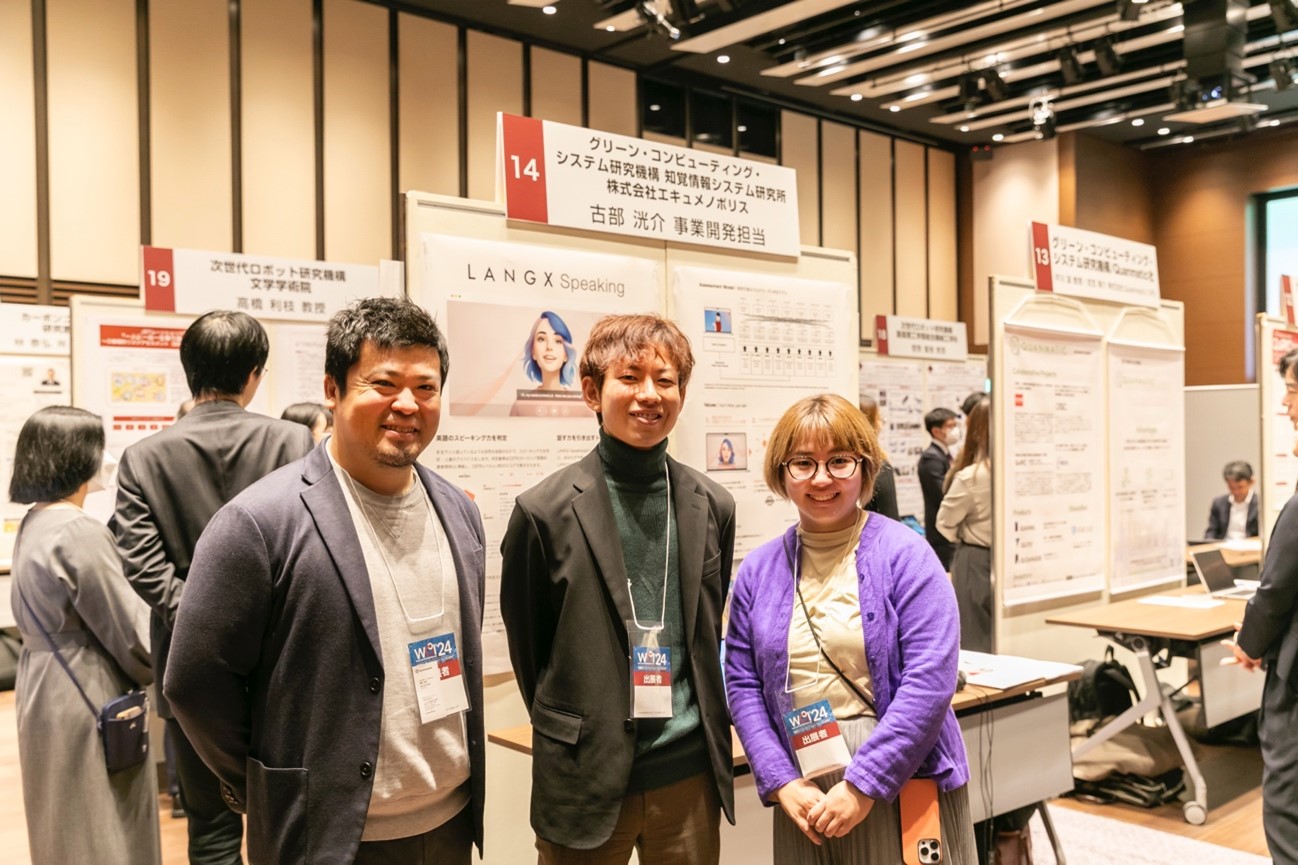

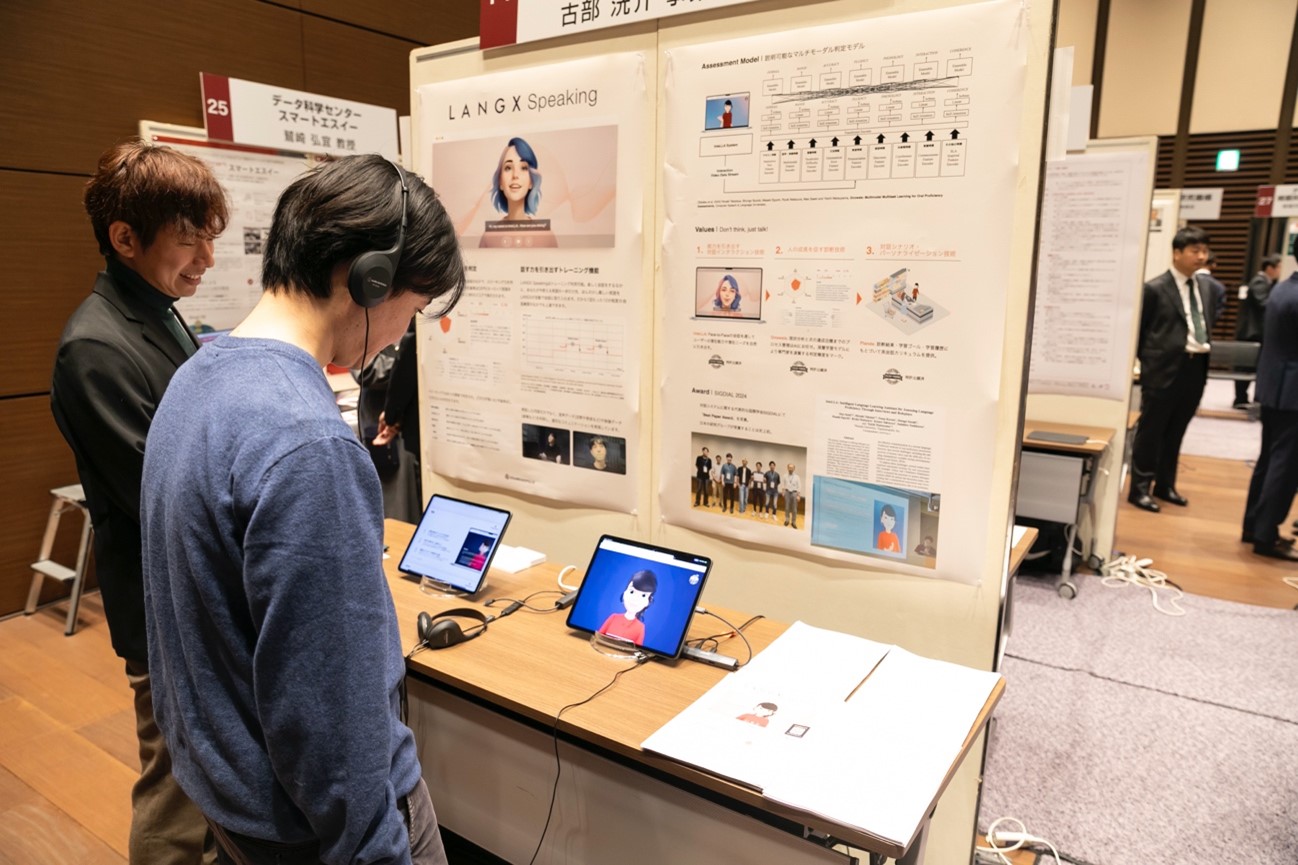

展示ブースの中でもひときわ注目を集めたのは、早稲稲田大学発のスタートアップです。株式会社エキュメノポリスは、会話AIを用い、英語でのスピーキング力を正確に測定できる「LANGX Speaking」を開発。数々の表彰を受けながら、急成長を遂げています。

「LANGX Speakingを用いると、人間と話すような自然な会話体験を創り出すAIエージェントにより、英会話の練習やテストを行えます。早稲田大学の語学教育研究とAI研究の文理融合から生まれたソリューションで、現在さまざまな教育機関で導入されています。今回は産業界の方にも触れていただきたいと出展しました。企業の人材育成や労働力不足といった課題の解決にも、私たちは貢献できると考えています」(株式会社エキュメノポリス 古部洸氏)

エキュメノポリスのメンバー

LANGX Speakingによる英会話能力のヒアリング

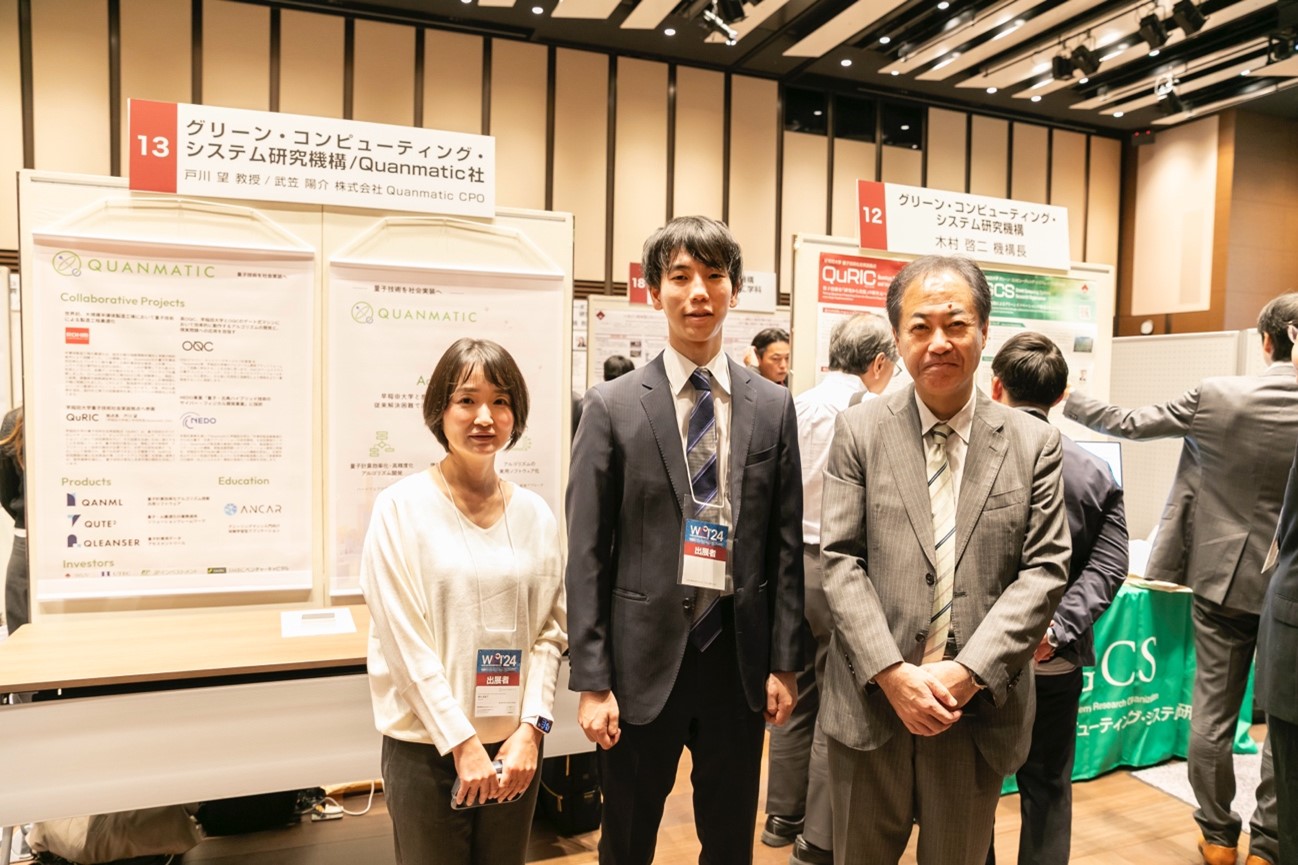

株式会社Quanmaticは、理工学術院・戸川望教授による量子研究の成果を、社会に実装するスタートアップ。CPOの武笠陽介氏は、産学連携の可能性に期待を寄せます。

「量子コンピューティングのアルゴリズムをソフトウェア化し、企業の業務課題を解決するソリューションとして展開しています。近年注目を集める量子コンピューティングですが、実装レベルでの認知が低いのも事実。私たちは企業との協業、産学官連携拠点への参画、NEDO事業への採択などを通じ、高度な数理アルゴリズムの社会実装を牽引したいと考えています。WOI’24では、さまざまな企業と交流できました」(武笠陽介氏)

Quanmaticのメンバー

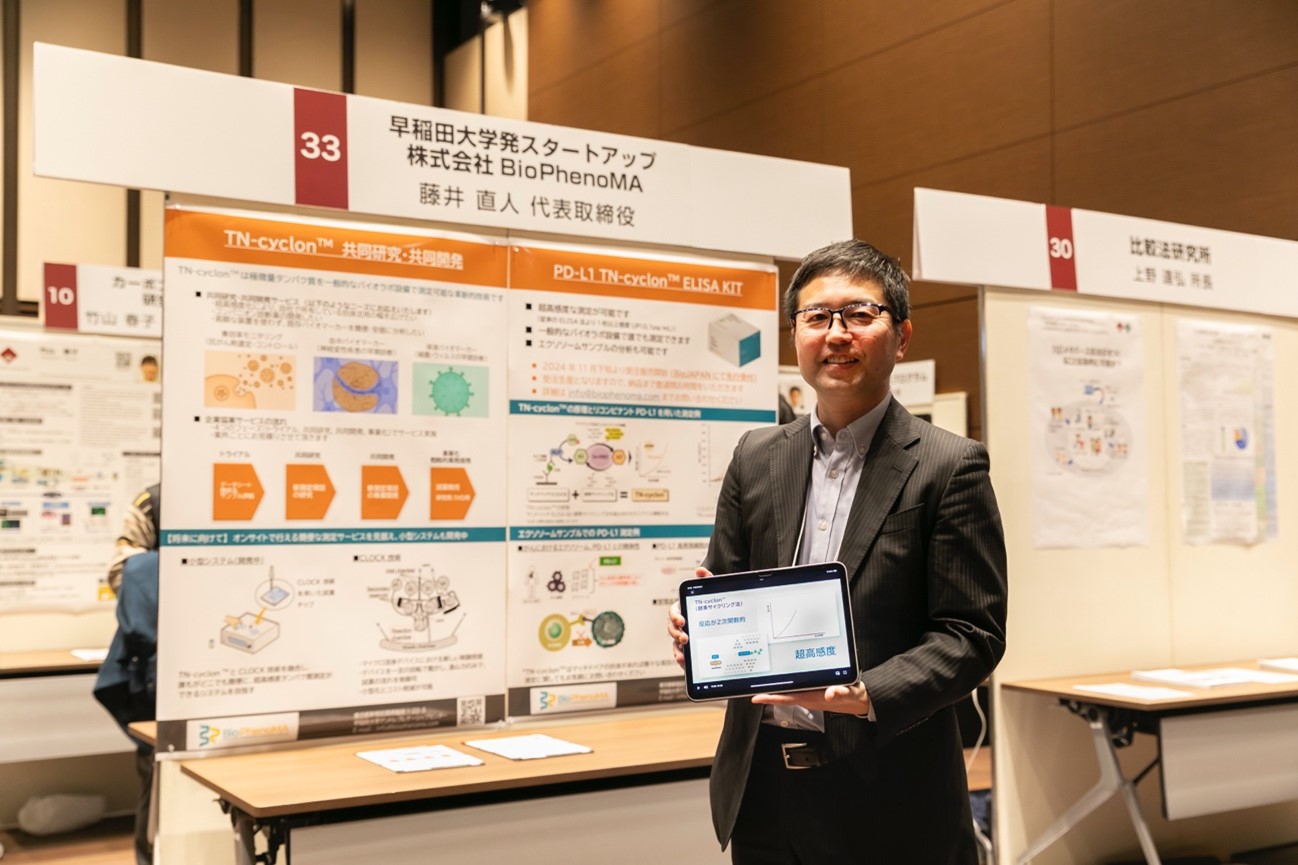

生物医学分野のさらなる進歩に貢献するプラットフォームの創生を目指すのは、株式会社BioPhenoMAです。教育・総合科学学術院の伊藤悦朗教授らが開発した極微量タンパク質定量技術「TN-cyclon」を事業化すべく、2023年に立ち上がりました。

「大型、高額な専用装置を必要とせず、一般的なラボ施設のみで極微量タンパク質が定量できるのが、TN-cyclonです。現在、グローバルな企業との共同研究を始動しながら、試薬キットの受注販売に向けて準備を進めています。当技術の可能性を幅広く一般的に伝えたいと、今回イベントに参加しました。自社の認知を学内にも広げ、将来的なコラボレーションにつなげたいです」(株式会社BioPhenoMA 代表取締役 藤井直人氏)

藤井直人氏

未来に向けて立ち返るべき、建学の精神

WOI’24の最後には、田中愛治総長が登壇。オープンイノベーションへの期待を語りました。

「早稲田大学の創立者である大隈重信は、『一身一家一国の為のみならず、進んで世界に貢献する抱負が無ければならぬ。』という言葉を残しています。サステナビリティやウェルビーイング、社会課題の解決に取り組む、多くの関係者の姿勢は、この精神を体現しているといえるでしょう。私たち早稲田大学も建学の精神に立ち返り、“世界人類に貢献する大学”に進化してまいります」(田中愛治総長)

田中愛治総長

こうしてWOI’24は、大盛況のうちに無事終了しました。イベント内では他にも、本学が連携する企業のセッション「電力・情報通信・建設・メーカーのトップ企業との産学組織連携の展開」、パネルディスカッション「総合知による人類への貢献~総合力で自然災害を克服する~」を開催しました。こちらのレポート記事は以下リンクよりご覧いただけますので、ぜひご覧ください。

- LINK