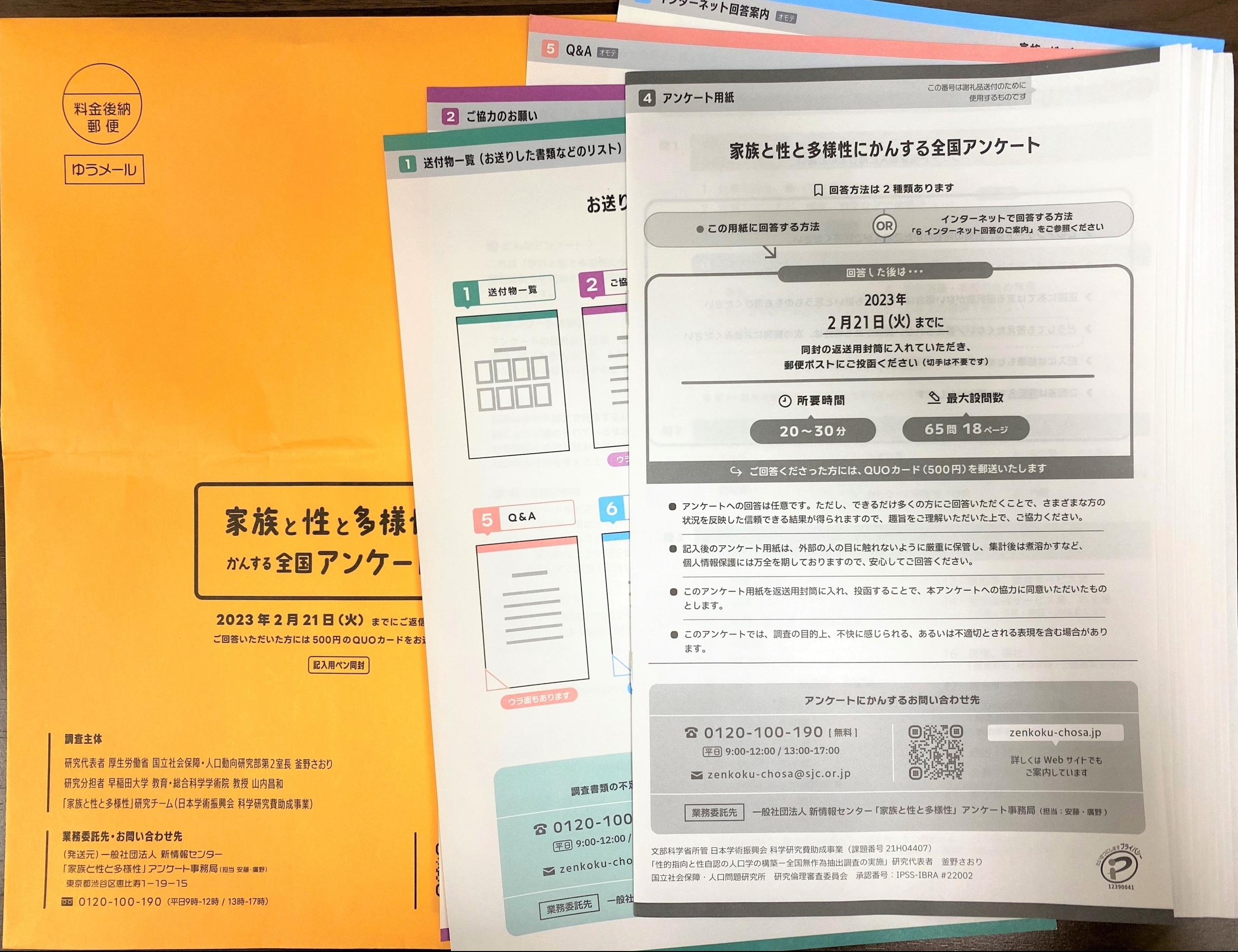

家族と性と多様性に関する全国アンケートを実施

―全国の18~69歳の方18,000人を対象として―

早稲田大学教育・総合科学学術院の山内 昌和(やまうち まさかず)教授、国立社会保障・人口問題研究所人口動向研究部の釜野 さおり(かまの さおり)室長、金沢大学人間社会研究域人間科学系の岩本 健良(いわもと たけよし)准教授、大手前大学国際看護学部の藤井 ひろみ(ふじい ひろみ)教授、法政大学グローバル教養学部の平森大規(ひらもり だいき)助教らの研究グループは、2023年2月1日より、無作為に選んだ全国の18~69歳の方18,000人を対象に「家族と性と多様性にかんする全国アンケート」を実施します。この調査で得られる無作為抽出の量的データを用いて、多様な性的指向※1や性自認のあり方※2、異性・同性との交際や結婚経験などが、人びとの心身の健康、経済状況、居住地の移動経験や希望、子どもをもつ経験や希望、親との関係などの生活実態や意識と、どのように関連しているのかを明らかにします。

(1)これまでの研究で分かっていたこと

レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、アセクシュアル(LGBTA)を含む性的マイノリティが日本社会で直面する課題については、性的マイノリティを対象にした量的調査や、聞き取り調査などを通じて明らかにされつつあります。しかし、日本における性的マイノリティの割合を推定することや、性的マイノリティと、そうでない人との生活実態や意識を比較することが可能な調査研究は限られていました。

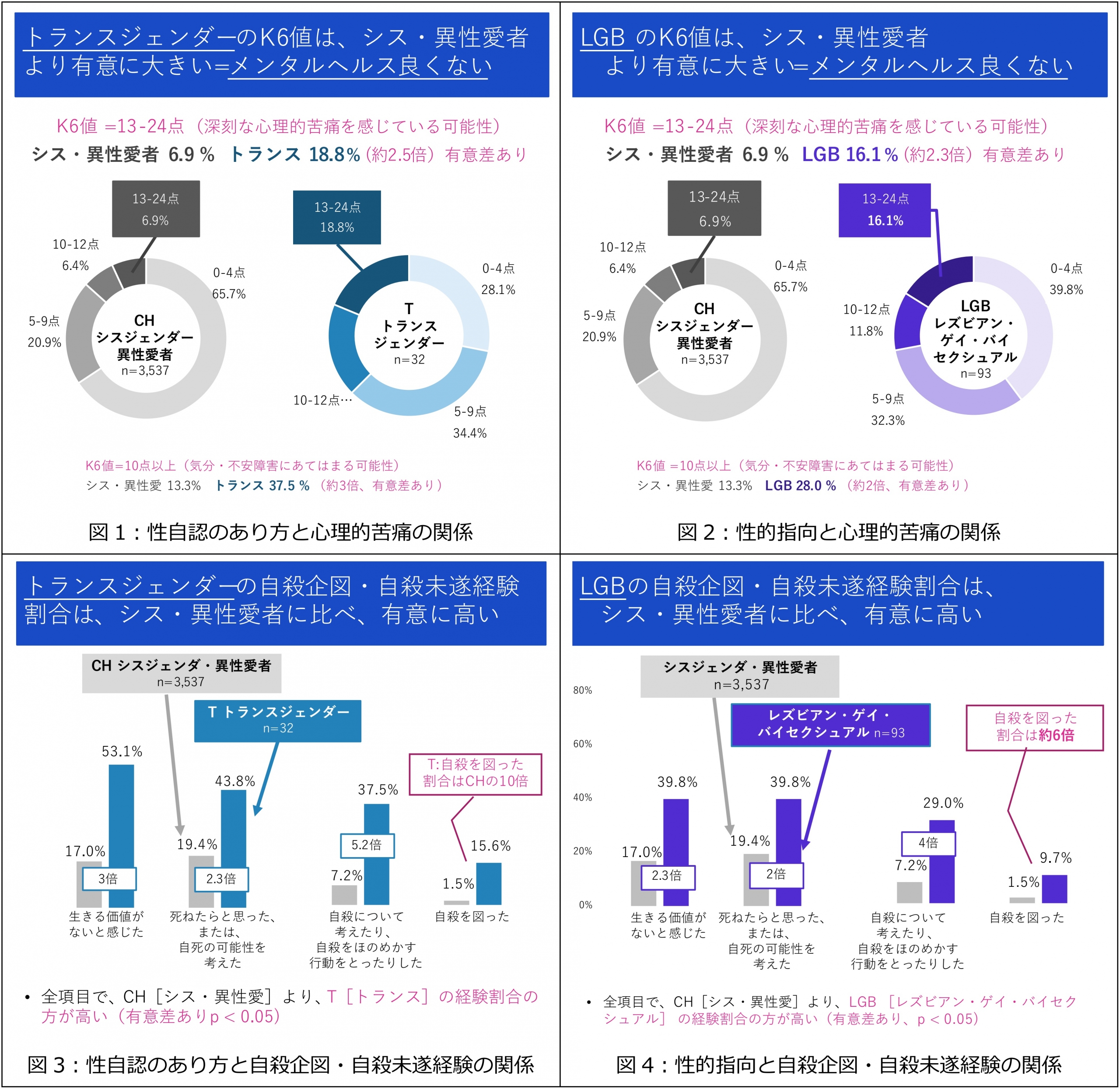

そこで、私たちの研究チームでは2019年1~2月にかけて、大阪市で回答者を住民基本台帳から無作為に抽出した調査を実施し、大阪市民の性的指向と性自認のあり方の分布を示しました。その結果、回答者のうち3.3%がLGBTAのいずれかに該当することが明らかになりました(https://osaka-chosa.jp/files/preliminary_results.pdf)。また、性的マイノリティとそれ以外の人たちについて、精神的健康の状態を統計的に比較しました。たとえば、異性愛者でシスジェンダーの人に比べ、トランスジェンダーやゲイ・レズビアン・バイセクシュアルの人びとは、深刻な心理的苦痛を感じている可能性が高く(図1、2)、また、自殺企図・自殺未遂割合が高いことがわかりました(図3、4)(https://www.ipss.go.jp/projects/j/SOGI/*20200111セクマイ医療福祉教育パネル.pdf)。

ただし、2019年の調査は大阪市民対象の調査であったため、日本全体については、まだわかっていません。そこで、全国に住む18~69歳の18,000人を対象にアンケート調査を実施し、多様な性的指向や性自認のあり方、異性・同性との交際や結婚経験などと人びとの生活実態や意識との関連について検討することにしました。

(2)今回の研究で新たに実現しようとすること

本調査を実施することで、大きく分けて3つのことが実現できます。第1に、本調査では性的指向と性自認のあり方についてさまざまな設問をたずねているため、何割の人が自分自身を同性愛者であると認識しているか、何割の人が男性と女性の両方に性的に惹かれるのか、何割の人が出生時の性別に違和感をもっているのか、何割の人が男性の恋人と交際した経験があるのか、等の点について、明らかにすることができます。

第2に、1つの調査の中で、性的指向、性自認のあり方、恋愛・交際・結婚経験に加え、心身の健康、経済状況、居住地の移動経験や希望、子どもをもつことへの関心、家族やジェンダーに関する考え方などの生活実態や意識を広くたずねているため、性的指向や性自認のあり方が異なることで、生活実態や意識にどのような違いが生じるのかについて、統計的に比較することができます。つまり性的マイノリティの生活実態と意識には、性的マイノリティ以外の人たちと比べ、統計的に意味がある違いがあるのかを検証できます。特に、これまで性的指向や性自認のあり方との関連が明らかにされてこなかった、結婚や交際の経験と希望、子どもをもつ経験や希望、居住地移動の経験と希望など、人口学的な事項との関連を検証することができます。

第3に、この調査では、対象者を日本全国から無作為に抽出しているため、日本全体に当てはまる結果を得ることが期待できます。信頼性のあるデータを得るためには、きちんとした調査票が重要です。本研究では、とりわけ回答者が性的マイノリティであるかそうでないかにかかわらず、誰もが性的指向や性自認のあり方を的確に回答できるような質問項目を開発するために、多くの人びとの協力を得て予備調査を実施するなど、慎重に準備を重ねてきました。また、本調査は、結婚や交際に関しては、相手についても、男性と女性の二元的な性別ではなく、どちらにも属さない性別の人も含めて捉えることができるように設計されています。なお、本調査の実施にあたっては、国立社会保障・人口問題研究所の倫理審査委員会に審査申請をおこない、研究倫理上、問題がないことの承認を受けています。(承認番号 IPSS-IBRA#22002)

※「家族と性と多様性にかんする全国アンケート」の詳細については、https://zenkoku-chosa.jp/ をご覧ください(2023年2月上旬開設予定)。

※これまでの研究については、https://www.ipss.go.jp/projects/j/SOGI/ をご覧ください。

(3)研究の波及効果や社会的影響

本調査は、全国で無作為に抽出された人びとに、恋愛的惹かれ、性的惹かれ、セックスの相手の性別、性的指向アイデンティティ、交際・同棲・結婚経験など性や家族に関して広くたずねているため、現在の日本における多様な性や家族の状況を描くことができます。

性的指向や性自認のあり方は、年齢や、男女という性別について言われてきたのと同様に、人びとの生活のありとあらゆる側面に関連している可能性があります。したがって、これまでの多くの調査で性別や年齢をたずねてきたように、国、自治体、学術グループが主体となる調査に、性的指向や性自認のあり方を基本属性の1つとして含める必要があると考えています。この調査には、回答者の家族や性に関しての設問が多く含まれますが、これら以外の問いは、いわゆる一般的な調査でたずねられているようなものです。これまで、性的指向や性自認のあり方をたずねる問いを調査に含めることは、控えるべきであるとされてきました。センシティブな事柄であり、また日本では性的指向や性自認のあり方についてたずねられる機会も少なく、特に一般的な調査においては、これらの項目を含めても回答者が適切に回答できないのではないかという懸念があったからです。しかし、この調査の実施を通じて、誰もが対象となりうる一般的な調査において、性的指向や性自認のあり方をたずねる質問を含めても問題ないということを示すことができます。

また、結婚や交際の経験と希望、子どもをもった経験や希望、居住地移動の経験と希望など、人口学的な事項などを調べるため、これまで注目されてこなかった領域においての性的指向や性自認のあり方に関わる施策につながる差異や格差に関するデータを提供することができます。

(4)研究者からのコメント

私たちは、信憑性のある量的データに基づいて性的マイノリティの置かれた状況を明らかにすることが重要だと考え、まだ日本では誰も手をつけてこなかった、全国規模の無作為抽出調査の実施に向け、さまざまな準備を進めてきました。この調査は、全国から無作為に選ばれた18歳から69歳の方18,000人に郵送されています。できるだけ多くの方に回答していただくことで、より正確な結果を得ることができます。ぜひとも多くの方にご協力いただきたいと考えています。

(5)用語解説

※1 性的指向

どの性別に性愛感情が向くか。同性のみに性愛感情を抱く同性愛(レズビアン、ゲイ)、男女どちらにも性愛感情を抱く両性愛(バイセクシュアル)、誰に対しても性愛感情を抱かない無性愛(アセクシュアル)、異性のみに性愛感情を抱く異性愛(ヘテロセクシュアル)などが含まれる。

※2 性自認のあり方

性自認(女性、男性、Xジェンダー、ノンバイナリーなど、本人が自分自身はどの性別であるという持続性のある自己認識(アイデンティティ)を持っているか)と出生時に割り当てられた性別(出生時の性別、と表記)の関連のあり方。性自認と出生時の性別が異なるトランスジェンダーと、性自認と出生時の性別が同じであるシスジェンダーが含まれる。

(6)研究助成

研究費名:文部科学省所管 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究A

研究課題名:性的指向と性自認の人口学の構築―全国無作為抽出調査の実施

研究代表者名(所属機関名):釜野さおり(国立社会保障・人口問題研究所)