温室効果ガス削減促進においてエネルギー監査制度をより有効にする方法を解明

ポイント

- 各都道府県が実施するエネルギー監査制度とその他様々な政策手段との補完性について検証し、その取り組み内容の差異等に注目することで、表彰・目標設定・取り組み内容の監査・組織体制の整備等が温室効果ガスのさらなる削減につながることを明らかにした。

- 今回の研究により、各都道府県が実施する「地球温暖化対策等に係る計画書制度」が、排出量取引制度をはじめとした今後の環境関連政策への足掛かりとしても有効であることを示した。

早稲田大学政治経済学術院の矢島猶雅 (やじま なおなり)助教および有村俊秀(ありむら としひで)教授による研究グループは、エネルギー監査制度とその他の政策手段の補完性を検証し、表彰、目標の設定、取り組み内容の監査や組織体制の整備等の様々な追加的要求との組み合わせにより、温室効果ガス削減がより促進されることを明らかにしました。

本研究成果は、Energy Economicsに2022年8月27日(土)にオンラインで掲載されました。

1.これまでの研究で分かっていたこと

エネルギー監査(※1)は、事業所のエネルギー消費効率の改善や温室効果ガス削減を目的として、多くの国・地域で採用されている政策手段です。また、多くの研究で、エネルギー監査がエネルギー効率改善に寄与するという結果が示されています。しかし、エネルギー監査には、事業所内の意識や組織的協力の必要性、インセンティブの不足、有効な省エネ手段の情報を適切に取得できる必要があるなど、経済学的な様々な課題があります。これらの課題を解決するための政策手段と組み合わせることが望ましいかどうか、十分な検証は行われてきませんでした。

2.今回の研究で新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

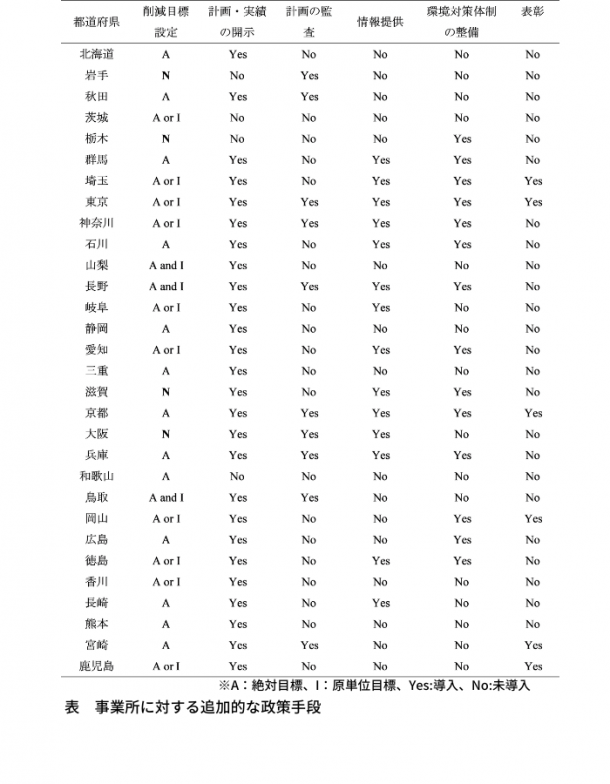

本研究では、都道府県が実施するエネルギー監査制度をその他様々な政策手段と組み合わせた場合の相乗効果を検証しました。具体的には、都道府県間の差異(制度の有無、制度内容の差異)を利用し、温室効果ガス排出量に対する影響を分析しました。分析の結果、エネルギー監査制度が導入されていることに加え、事業所が作成した計画の監査、事業所に目標を設定させること、事業所の優秀な取り組みを表彰すること、事業所に対して環境対策に係る組織体制を整備させること、省エネ情報を自治体が提供することで、温室効果ガスの削減がさらに促進される可能性が示唆されました。

3.そのために新しく開発した手法

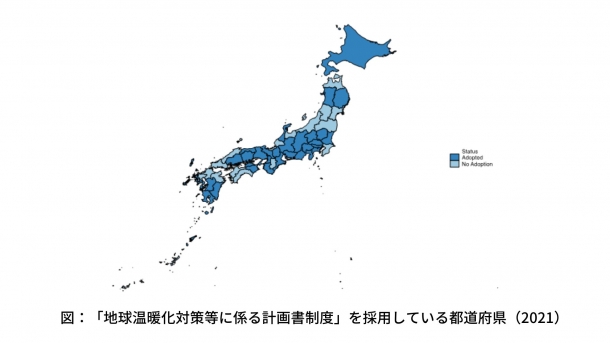

本研究では、日本の都道府県独自の政策手段である「地球温暖化対策等に係る計画書制度」(以下、計画書制度)と呼ばれる制度に着目しました。計画書制度は、事業所に対して温室効果ガス削減の計画作成と実行を促す制度であり、30近くの都道府県が導入しています。温室効果ガス削減の方法を模索する過程ではエネルギー消費実態を改善していくことが必要となるため、これを事実上のエネルギー監査制度と捉えました。計画書制度における各都道府県の取り組みは、事業所に計画作成と実行を促すという基本的な部分は同じですが、導入自体は各都道府県が独自に行っているため、追加的部分に差異があることが特徴です。本研究ではこの都道府県ごとの差異を利用して、エネルギー監査とその他様々な政策手段との補完性を検証することができました。また、上記の政策の情報に加え、環境省の「部門別CO2排出量」や総務省の地方財政状況調査等、様々な市区町村レベルの公的統計を収集し、独自にデータベースを構築して分析に用いました。

4.研究の波及効果や社会的影響

本研究により、エネルギー監査制度に付随していた様々な経済学的課題に対し、どのように対処することができるか、どのような政策の設計がより有効であるかの示唆が得られました。さらに、計画書制度という日本独自の政策の有効性を示すことができたと考えます。当該制度は、その拡張性と罰則がないことによる導入の容易さから、排出量取引制度(※2)をはじめとしたより厳しい政策への足掛かりとして環境省も注目しています。本研究により、計画書制度がステップアップのための政策としても有効であることが示されました。

5.今後の課題

本研究は、市区町村レベルの集計データを利用したものです。可能であれば、事業所レベルのパネルデータ等を活用し、制度の対象の事業所と対象外の事業所を比較することが望ましいと考えられます。

6.研究者のコメント

都道府県や市区町村の政策は、データ収集に労力がかかり、包括的なデータ分析をすることが困難です。ですが、様々なユニークな政策が実施されており、研究の必要性・重要性は高く、公的統計も充実しています。今後も、地道にデータ収集に励み、新たな研究成果を出していきたいです。

7.用語解説

※1 エネルギー監査

自主的もしくは第三者機関によって、事業所のエネルギー消費実態の把握・分析・改善方法の模索・実施を促す枠組み。

※2 排出量取引制度

事業所に対して、温室効果ガス排出量に一定の削減義務を設定し、自身の排出量削減努力によって、もしくは、他事業所が超過して削減した分を購入することで、削減義務を達成させる枠組み。

8.論文情報

雑誌名:Energy Economics

論文名:Promoting energy efficiency in Japanese manufacturing industry through energy audits: Role of information provision, disclosure, target setting, inspection, reward, and organizational structure

執筆者名(所属機関名):矢島猶雅 (早稲田大学政治経済学術院)、有村俊秀 (早稲田大学政治経済学術院、同環境経済・経営研究所)

掲載日:2022年8月27日(土)

掲載URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988322003942?via%3Dihub

DOI:https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106253

9.研究助成

研究費名:研究活動スタート支援(科学研究費助成事業)

研究課題名:報酬は温暖化対策のインセンティブとなるか:表彰制度による検証

研究代表者名(所属機関名):矢島猶雅(早稲田大学政治経済学術院)

研究費名:環境研究総合推進費(2-2008)

研究課題名:暗示的炭素価格を踏まえたカーボンプライシングの制度設計:

効率性と地域経済間の公平性を目指して

研究代表者名(所属機関名):有村俊秀(早稲田大学政治経済学術院、同環境経済・経営研究所)