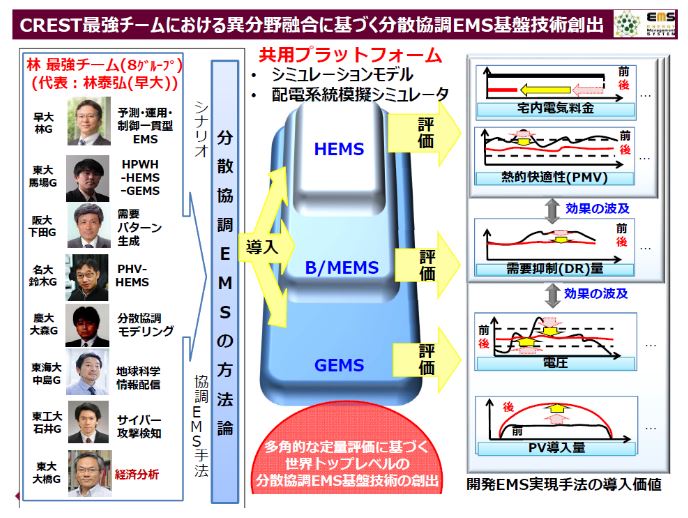

次世代EMS研究者 林泰弘(はやしやすひろ)/理工学術院 先進理工学部 電気・情報生命工学科 教授

世界最強チームがめざすエネルギー自給社会の実現

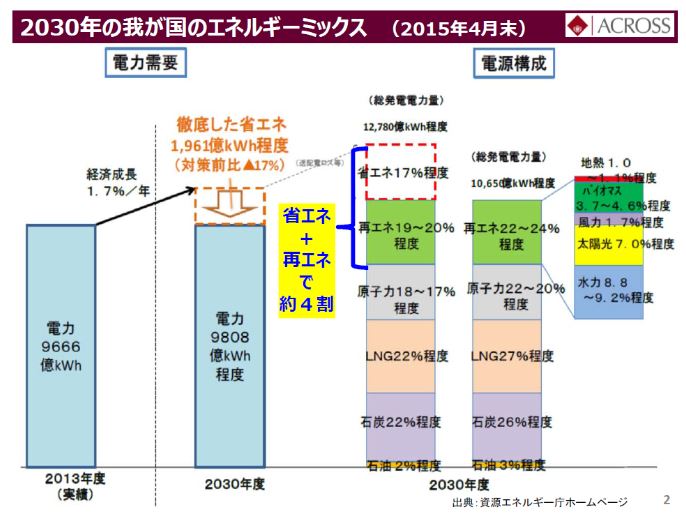

日本の今後の「望ましい電源構成(エネルギーミックス)」を、政府が発表しました。その中で注目すべきは、電力需要の伸びを計算に入れた上で、省エネ+再エネで全体の4割を賄うと宣言していること。そのカギとなる需要応答(デマンドレスポンス)と今後の研究の方向性について、早稲田大学 理工学術院 先進理工学研究科 電気・情報生命専攻兼スマート社会技術融合研究機構の林泰弘教授にお聞きしました。

【需要削減のカギを握るデマンドレスポンス】

2015年4月末に、国は2030年時点での日本のエネルギーミックスを発表しました。年間1.7%の経済成長を見込みながらも、電力需要は2013年度実績の9666億kWhに対して、9808億kWh程度と微増にとどめています。これは節電を徹底することで、1961億kWhもの需要削減を見込んでいるから。その上で総発電電力量の20%程度を再生可能エネルギーで賄う計画です。

図:2030年の日本の望ましい電源構成(エネルギーミックス)(出典:ACROSSスマート社会技術融合研究機構、資源エネルギー庁WEBサイト)

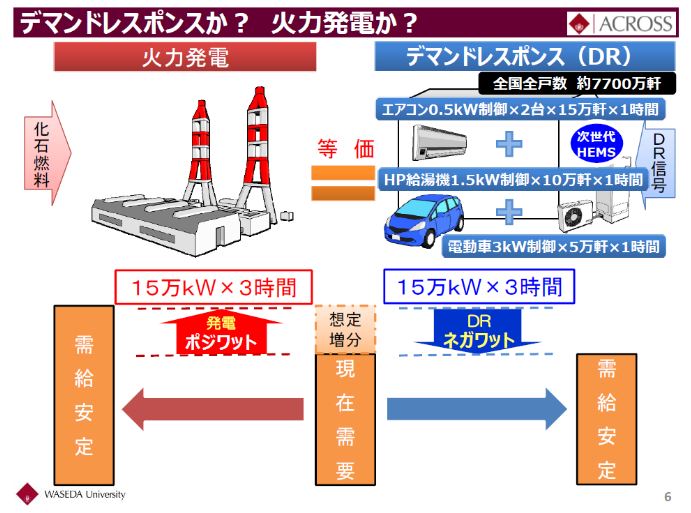

需要削減のカギを握るのがデマンドレスポンスです。仮に、季節は真夏、翌日に高校野球の決勝が予定されているとしましょう。当然、昼間にエアコンの効いた部屋で決勝戦をテレビで見る人が増えます。電力会社は、統計データに基づく翌日の電力需要予測により、翌日の昼の3時間に渡り15万kWの電力不足を予測したとしましょう。 その対応策として従来なら、火力発電所を追加稼働し、不足分を発電(ポジワット)によって賄ってきました。これに対してデマンドレスポンスにより、不足が予想される15万kW✕3時間分の電力を快適性や利便性や生産性を損なわずに節電するのがネガワットです。

実際45万kWh程度のネガワットは、これからの時代はそれほど難しいことではありません。例えば家庭用のエアコン2台(0.5kW✕2=1kW)を15万世帯を対象に1時間止める(=15万kWh)、ヒートポンプ給湯機(1.5kW)を10万世帯を対象に1時間(=15万kWh)、電気自動車の充電(3kW)を5万世帯で1時間(=15万kWh)ストップすれば良い。合計30万世帯、全国7700万世帯のうち、わずか0.4%がデマンドレスポンスに応じることで、追加発電は不要です。もちろんデマンドレスポンスに応じた世帯には、インセンティブを提供します。

図:火力発電とデマンドレスポンスの比較(出典:ACROSSスマート社会技術融合研究機構)

デマンドレスポンスは単に節電だけではなく、需要を増やすことにも応用できます。仮に天気が良く、家庭での太陽光発電による発電量が増える場合は、太陽光発電があまる時間帯にあわせて家庭での電力消費の時間帯をずらして余剰電力を使用すればよいのです。具体的には余剰電力を使ってヒートポンプによる給湯や電気自動車への充電を行います。これも次世代HEMSが自動的にコントロールします。 次世代HEMSは、大規模震災時のレジリエンス向上にも貢献します。万が一大地震が発生し、電力会社からの送電が止まった瞬間に、蓄電池(あるいは電気自動車のバッテリー)が稼働して電気を供給します。ガスが来ていれば燃料電池で発電し、昼間は太陽光発電で家庭内の電気消費を賄いながら、余剰分を蓄電する。停電時にも普段とほぼ変わらない生活をおくることができます。

写真:エネルギー・イノベーションを熱く語る林泰弘教授。研究室にて

【オール早稲田で世界を救う】

次世代EMSでは、日本ならではのハード技術を活用した「サイバーフィジカルシステム(CPS)」に期待がかかります。スマートメーターやHEMSがセンサーネットワークにより管理するフィジカル世界(実世界)の情報を、サイバー空間の強力なコンピューティング能力と結びつけ、「エコーネットライト」を介してスマート家電などをコントロールし、より効率的な電力制御を行うのです。

こうした次世代EMSを開発するためには、電力システムに加えて、太陽光発電はもとより電気自動車、住宅(=HEMSによるスマートハウス)など関連分野における研究を進め、その知見を結集・統合することが必要です。そのために創設されたのが、7つの研究所を集積したスマート社会技術融合研究機構です。

また研究成果を実用化するには産学連携が欠かせません。そこでスマート社会を、モノづくりの視点から考えるスマート社会技術研究会と、ユーザー視点から考えるスマート社会技術推進協議会も併設しました。

これらオール早稲田に加えて、JSTのCRESTも巻き込んだ世界最強チームがめざす究極の理想像は、次世代EMSによる化石燃料に極力頼らないスマートなエネルギーサステナブル社会の実現です。これこそは世界を一変させる日本発のエネルギー・イノベーションであり、世界中のエネルギー問題を解決する糸口となるでしょう。そのために我々は、日々研究に取り組んでいるのです。

第1回はこちら

〈プロフィール〉

林 泰弘(はやし やすひろ)/早稲田大学理工学術院先進理工学研究科電気・情報生命専攻兼スマート社会技術融合研究機構 1989年、早稲田大学理工学部電気工学科卒業後、91年、同大学院理工学研究科修士課程、94年、同大学院理工学研究科博士課程修了、博士(工学)。茨城大学工学部講師、福井大学工学部助教授を経て、2009年より早稲田大学先進理工学部教授、同年12月より先進グリッド技術研究所長を兼任、2014年7月よりスマート社会技術融合研究機構(ACROSS) 機構長(兼任)

林 泰弘(はやし やすひろ)/早稲田大学理工学術院先進理工学研究科電気・情報生命専攻兼スマート社会技術融合研究機構 1989年、早稲田大学理工学部電気工学科卒業後、91年、同大学院理工学研究科修士課程、94年、同大学院理工学研究科博士課程修了、博士(工学)。茨城大学工学部講師、福井大学工学部助教授を経て、2009年より早稲田大学先進理工学部教授、同年12月より先進グリッド技術研究所長を兼任、2014年7月よりスマート社会技術融合研究機構(ACROSS) 機構長(兼任)

〈主な業績〉

■最近のメディアニュース 2015年 早稲田大学ACROSS、エネルギー総合工学研究所、神戸製鋼所が共同で、「断熱圧縮空気蓄電システム」の開発2015年ACROSS 林機構長が JST-CREST 最強チームの研究代表者に選出 2014年 スマート社会技術融合研究機構(ACROSS)を発足 ■学術論文 Distribution network verification for secure restoration by enumerating all critical failures Inoue, T., Yasuda, N., Kawano, S., Takenobu, Y., Minato, S. I. & Hayashi, Y. 2015 Mar 1 IEEE Transactions on Smart Grid. 6, 2, p. 843-852 Distribution loss minimization with guaranteed error bound Inoue, T., Takano, K., Watanabe, T., Kawahara, J., Yoshinaka, R., Kishimoto, A., Tsuda, K., Minato, S. I. & Hayashi, Y. 2014 Jan IEEE Transactions on Smart Grid. 5, 1, p. 102-111 A versatile clustering method for electricity consumption pattern analysis in households Hino, H., Shen, H., Murata, N., Wakao, S. & Hayashi, Y. 2013 IEEE Transactions on Smart Grid. 4, 2, p. 1048-1057

→その他の業績はこちら Pure and the Elsevier Fingerprint Engine

■著書

電力系統の最適潮流計算(日本電気協会) スマートグリッドの構成技術と標準化(日本規格協会) スマートグリッド学(日本電気協会新聞部) ■学会・政府関係委員 電気学会 スマートグリッドの実現に向けた電力系統技術調査専門委員会 委員長(2011~2013年) 経済産業省 スマートメーター制度検討会座長(2010年~)経済産業省 スマートハウス標準化検討会座長(2011年~) 経済産業省 スマートハウスビル・ビル標準・事業促進検討会座長(2012年~) 経済産業省 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会 制度設計ワーキンググループ委員(2013年~) 電力広域的運営推進機関 評議員(2015年~) などを務める。

〈用語解説〉

EMS:エネルギーを「見える化」したり、太陽光発電などの発電装置や蓄電池をうまく活用したりすることで、最適な省エネを実現する仕組み。コントロールする対象によって以下の5つに分類される。

・HEMS(Home Energy Management System:宅内のエネルギー管理システム)

・BEMS(Building Energy Management System:ビルのエネルギー管理システム)

・FEMS(Factory Energy Management System:工場のエネルギー管理システム)

・CEMS(Community Energy Management System:地域のエネルギー管理システム)

・GEMS(Grid Energy Management System:電力ネットワークのエネルギー管理システム)

スマートグリッド:専用の機器やソフトウェアを組み込むことで、電力の流れを供給側・需要側の両方から制御し、最適化できる送電網。オバマ政権が、米国のグリーン・ニューディール政策の柱として打ち出したことから、一躍注目を浴びるようになった。

再生可能エネルギー:「エネルギー源として永続的に利用することができると認められるもの」として、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが法律により規定されている。

デマンドレスポンス:時間帯別に電気料金設定を行う、ピーク時に使用を控えた消費者に対し対価を支払うなどの方法で、使用抑制を促し、ピーク時の電力消費を抑え、電力の安定供給を図る仕組み。

スマートメーター:毎月の検針業務の自動化やHEMS等を通じた電気使用状況の見える化を可能にする電力量計。

IoT(インターネット・オブ・シングス):あらゆるモノがインターネットを通じて接続され、モニタリングやコントロールを可能にする仕組み。

プロトコル:信号やデータ、情報を相互に滞りなく伝送できるよう、あらかじめ決められた約束事や手順の集合のこと。

エコーネットライト:エコーネットコンソーシアムが策定した通信プロトコル。スマートハウスでの制御プロトコルおよびセンサーネットプロトコルであり、ISO規格およびIEC規格として国際標準化された。

スマートハウス:家電や設備機器を情報化配線等で接続し最適制御を行う住宅。太陽光発電システムや蓄電池などのエネルギー機器、家電、住宅機器などをコントロールし、エネルギーマネジメントを行う。

CREST:日本の社会的・経済的ニーズの実現に向けた戦略目標に対して設定され、インパクトの大きなイノベーションシーズを創出するためのチーム型研究。

JST:科学技術振興機構。科学技術振興のための基盤整備,先端的・独創的な研究開発の推進などを目的とする独立行政法人。