- ニュース

- 久保田 荘准教授の執筆記事が、2021年5月10日付日本経済新聞の経済教室に掲載されました。

久保田 荘准教授の執筆記事が、2021年5月10日付日本経済新聞の経済教室に掲載されました。

- Posted

- 2021年5月11日(火)

久保田 荘准教授が執筆された記事が2021年5月10日の日本経済新聞の経済教室に掲載されました。

ご本人からの許可のもと、以下に掲載いたしますのでぜひお読みください。

特別定額給付金の効果

ポイント

〇 マクロ経済学でもミクロデータが重要に

〇 流動性資産の保有状況が政策効果を左右

〇 財政・金融政策で家計間の異質性考慮を

バーナンキ元米連邦準備理事会(FRB)議長はかつて「大恐慌を理解することはマクロ経済学の聖杯である」と述べた。過去に経験してきた経済不況に学び、将来への教訓を見いだすことはマクロ経済学の大きな目的の一つである。

コロナ危機でも、将来の学問的な基礎となりうる実証的なエビデンス(証拠)を多く残しておくことは重要だ。今回の危機では、クレジットカードの利用情報や携帯電話の位置情報など、民間の保有する「オルタナティブデータ」と呼ばれる政府統計以外のミクロレベルのデータが利用可能になってきた。それらは経済の動きをより正確に把握できる可能性を広げている。

マクロ経済学の分野でもミクロデータの重要性は増しつつある。背景には、マクロ経済学の理論体系そのものがミクロ化していることがある。伝統的にマクロ経済学は国内総生産(GDP)やインフレ率などの集計変数だけを用いてモデルを示してきた。だが近年は所得や資産、家族構成の異なる様々な家計、生産性や従業員数、産業が違う多種多様な企業など経済主体の「異質性」を考慮したマクロモデルが広がっている。

こうした異質性の重要性はコロナ禍で顕著に表れた。米マサチューセッツ工科大(MIT)博士課程の菊池信之介氏、東大教授の北尾早霧氏、東大博士課程の御子柴みなも氏らの研究では、コロナ危機の影響がサービス業従事者や非正規雇用者に集中していることを示し、「職種や雇用形態の異質性」による不平等を分析した。危機の影響が一様でない中では、一国のGDP以上に個人レベルでの不平等の分析が重要になる。

さらにこの異質性は感染症対策でも大切になる。著者の一人(久保田)は、感染症モデルとマクロ経済モデルを統合させた疫学マクロモデルを用いて「世代間での異質性」に着目した。そのうえで、高齢者と若者のワクチン接種の広がりの違いに応じた緊急事態宣言の設計の重要性を示した。

こうした異質的マクロ経済モデルの中でも特に注目されているのが「家計の異質性を考慮したニューケインジアンモデル(通称、HANKモデル)」だ。そこでは財政政策や金融政策をとらえる場合、個々の家計がどれだけ流動性資産を保有しているかという異質性が政策効果の違いを決める最重要の要因となる。従ってこのモデルをデータ面から基礎付けるには、家計の消費行動を資産属性別に正確にとらえる大規模なミクロデータの利用が必要になる。

今回われわれとマネーフォワードの兼田充氏のチームは家計簿アプリ「マネーフォワードME」の約23万人のユーザーの匿名化されたデータを用い、特別定額給付金の家計消費への影響を推定した。これによりHANKモデルの鍵となる、どのような属性の家計が給付金のうちどれくらいを消費したかが分析できる。

政策効果の推定で重要なのは、政策の影響とそれ以外の要因を的確に区別することだ。そこで給付金支給プロセスでの地方自治体の行政手続きの遅れに着目した。この遅れにより、ある時点ではすでに給付金をもらった家計とまだもらっていない家計が存在するという社会的な実験(自然実験)のような状況が偶然生じている。両者の比較により、給付金の支給時点での景気状況や感染の広がりなどマクロ的要因の消費への影響を取り除き、より正確な政策効果の推定が可能になる。

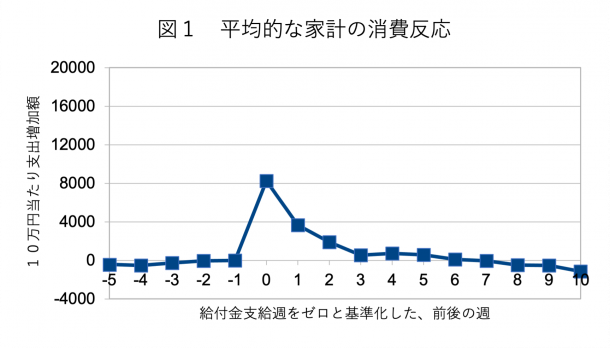

分析の結果、給付金は約6週間にわたり家計消費を刺激していた。図1では、ユーザーが給付金を受け取った週を0週と基準化し、その0週と比較した前後の週におけるユーザーの平均的な消費額をプロットした。家計の消費への反応は給付金を受け取った週が最も高く、その後6週間をかけて元の消費レベルに戻っていくことが確認できる。

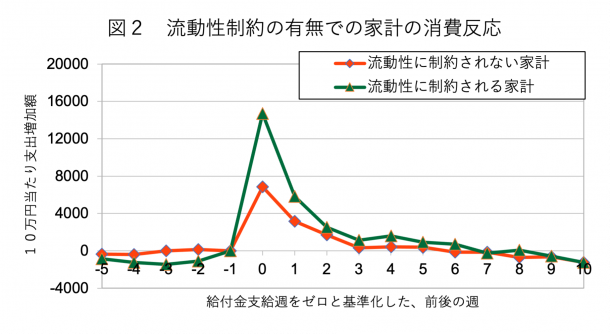

図2では、給付金を受け取った月の前月末の純流動性資産残高(流動性資産残高から負債残高を引いた値)が、そのユーザーの月の労働所得より低いかどうかという基準で2つのグループに分け、消費の反応を比較した。これは「流動性制約」と呼ばれる指標であり、流動性資産が給与と比較して少ない家計は生活費のやり繰りに余裕がなく、給付金をより多く使うだろうと経済理論的に予測されている。実際、流動性制約下にあり資金に余裕のない家計の方が消費の反応を高めに示している。

「流動性資産保有の異質性」をとらえることはなぜ重要なのか。グレッグ・カプラン米シカゴ大教授らによるHANKモデルでは、家計が流動性資産を十分に保有しているかどうかという違いが、家計間の金融政策や財政政策への感応度に重要な差異を生む。

特に金融政策への反応に関しては、異質性を考慮しない既存モデルでは、金融政策の総消費への効果はほぼ金利変更の直接的影響だけなので過小評価される。一方、HANKモデルでは、直接的効果による所得増加は流動性制約に直面する家計のさらなる消費増加につながるため、金融政策は乗数的に総需要を刺激する。

財政政策でも、家計の属性の違いは重要な意味を持つ。異質性のない既存モデルでは、今期の家計への所得移転は将来の増税を見込む家計に対しては需要刺激策にならない(リカードの中立命題)。だがHANKモデルでは、財政政策が流動性制約に直面する家計への所得移転を伴うのなら、そうした家計の反応を通じて総需要も大きく変化する。

特別定額給付金のようなマクロ経済学的な政策設計にも、異質的家計のマクロモデルは有用だ。これらのモデルに家計属性ごとの消費性向を組み入れシミュレートすることで、より正確に経済全体への影響を予測できる。それだけでなく、政策が個人一人ひとりや各家計にどのように異なる影響を与えるのか、政策実施前から考察できる。

また特別定額給付金のような政策を、総消費の反応の多寡をみるだけで評価することは不可能だ。そうした規範的評価を行うには、マクロ経済モデル上で、家計がどれだけのベネフィットを得たか将来の財政的コストなどとも比較しつつ定量的に分析することが必要だ。給付金によるベネフィットは各家計の経済状況などによっても異なるため、異質性を考慮したモデルであることも不可欠である。

近年マクロ経済学の分野でも、豊富なミクロデータの実証的なエビデンスの積み重ねとHANKモデルの登場により、高精度な金融政策や財政政策の分析が可能となりつつある。そしてこうした経済主体の異質性を組み込むマクロ経済学の潮流は、一国の総生産や総消費の大小だけではなく、個人一人ひとりや各家計に向き合った政策設計を可能にする。そうしたことは特に大切な点だろう。

久保田荘・早稲田大学准教授

田中聡史・クイーンズランド大学シニアレクチャラー

- Tags

- ジェネラル