- Featured Article

【知財研究の世界に浸かる】3つの知財修士課程プログラム

Tue 27 May 25

Tue 27 May 25

生成AIによる著作物の学習や発明、国境を越える行為による知的財産権侵害など、国際規模で新しい問題が生じ、ますます重要性を高め注目を集める知的財産法。

早稲田大学大学院法学研究科では、様々な角度から知的財産法研究を深めることができる修士課程を3プログラム開講しています。

知的財産法プログラムに携わる教員より、プログラムそれぞれの特色や研究の内容、実際の授業の様子などを紹介します。

ラーデマッハ・クリストフ教授(写真左)

専門分野:国際知的財産法、特許法、デザイン保護法

鈴木將文教授(写真中央)

専門分野:産業財産権法、国際知的財産法

上野達弘教授(写真右)

専門分野:著作権法

知的財産法-3つの修士課程プログラム

上野:

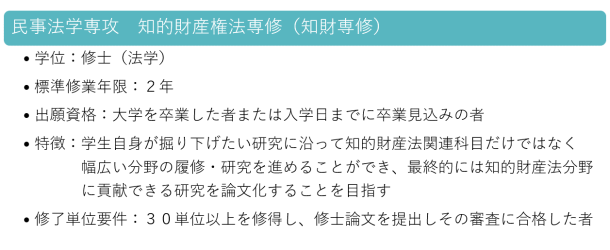

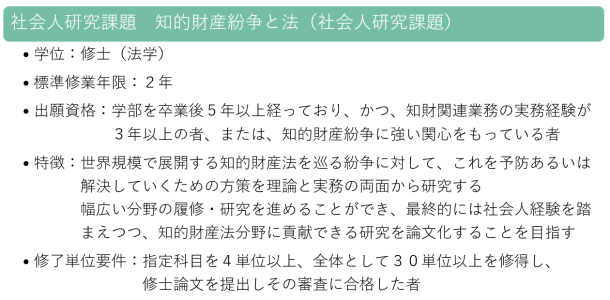

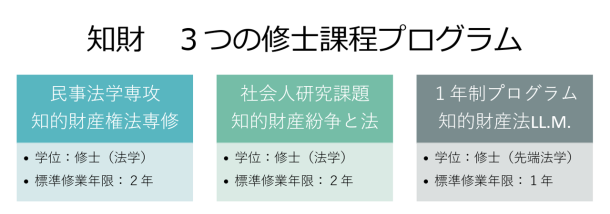

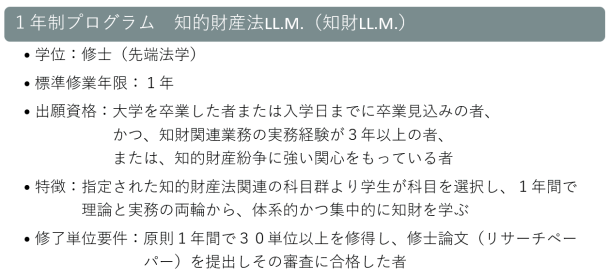

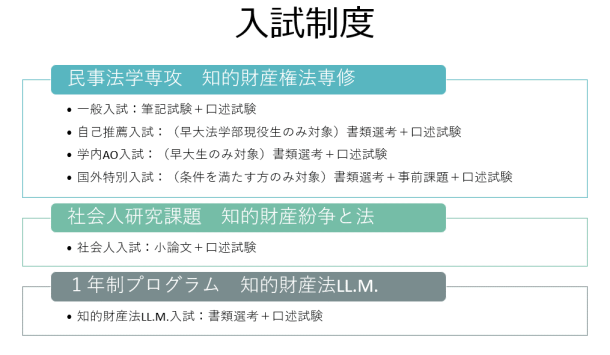

早稲田大学大学院法学研究科では、知的財産法に関わる修士プログラムとして①一般的な修士課程「民事法学専攻 知的財産権法専修」に加え、②社会人向けの「社会人研究課題 知的財産紛争と法」と、③1年間という短期で知的財産法を網羅的・体系的に学ぶ「知的財産法LL.M.」の3つを開講しています。

上野:

知財の領域では、理論と実務が切っても切り離せません。近年、社会でも大きな関心ごととなっている生成AIや越境行為による知的財産権侵害などの問題は、まさに実務の現場から噴出したもの。

早稲田大学大学院法学研究科では早くから社会人向けの修士プログラムを開講しており(1994年開始)、私たち知財分野でも2001年から大学卒業後に弁護士や弁理士として、また企業の法務部や官公庁で知財担当者として働く方々など社会人に向けて今求められている法的知識とその分析能力を育成する社会人向け修士課程プログラムを提供してきました。更に、2018年からはより実務に重点を置いた集中的な修士プログラムとして1年制修士課程知的財産法LL.M.を開講しています。

3つのプログラムでそれぞれのカリキュラムや目的は異なり、入試方式も異なりますが、研究者や法曹の世界だけではなく、企業法務等の世界にも通じる幅広いプログラム展開を行っています。

上野教授:研究者や法曹の世界だけではなく、企業法務等の世界にも通じる幅広いプログラム展開を行っています

民事法学専攻 知的財産権法専修

2年間の学位取得スケジュール

鈴木:

2年間の修士課程において、知財専修の学生は、大体、1年目で自身の設定した研究テーマに沿った科目を履修して必要単位の大半を取得し、2年目は研究テーマをより深く掘り下げ、授業内で研究発表をして教員や他の学生からの意見をもらいつつ、修士論文を執筆、完成させています。

上野:

知財専修に入学する修士学生の多くは学部からの進学者で、学部生時代のゼミや授業で知財に興味関心を持ち、知財研究がしたいと大学院進学を選択してきています。

ただ、修士課程入学後に知財関連科目だけを履修する学生は少なく、また本研究科のカリキュラムとしても科目履修を専門分野だけに限定しているわけではないので、学生達は各々の研究テーマへの理解を深めるため、幅広く他分野の科目にも参加しています。

知財専修学生の全員が博士後期課程に進むわけでもなく、修士在学中に就職活動を並行する学生も多いです。

自由な科目選択

鈴木:

指導教員としては、学生が履修したいという科目は、他分野でも基本的に登録を認めています。私が今指導している修士1年の学生は、関心がとても広くて色々な科目を学んでいるようです。1年目の最初のうちは、研究テーマを模索中ということも多いです。初めのうちは模索も許容しますが、段々テーマを固めていけるように指導しています。

上野:

学生の研究計画に沿って幅広く履修ができるとはいえ、我々指導教員は本人が履修を希望する科目などをチェックします。時には「こんなハードな他分野の科目に参加して大丈夫?」と確認することもあります。外国語文献を読み研究する授業などは本人の力量も見極めて、着実にステップアップしていけるよう指導しています。

鈴木教授:幅広い分野の法理論を吸収してほしい

広い視野を持ち法理論に習熟した研究者を育てる

鈴木:

学生には、ぜひ幅広い分野の法理論を吸収してほしいと考えており、特に民法系はしっかり学んだ方が良いとアドバイスしています。さらに、将来研究職に就くことも考えている学生は、国際法や訴訟法なども学んでおく必要があるでしょう。

また、学部時代に特許法と著作権法の単位は取得済みであることが好ましいです。入学後の研究テーマは特許法や著作権法に限らず、商標法、意匠法、不正競争防止法など、知的財産法のどの分野を選んでも構いません。

ラーデマッハ:

博士後期課程に進みたいのなら、加えて、外国語の文献を読みこなす語学力も求められます。過去には知財専修の学生が学部生の時には全くといっていいほど英語を話せなかったけれど、一生懸命練習して今では周りの帰国子女にも負けないくらい上達した学生もいました。彼女は今立派に研究者の道を進んでいます。研究のためには苦手分野でも、他分野でも、少しでもチャレンジしてみようとする姿勢が求められると考えています。

上野:

そうですね。いずれにせよ、どんな分野にも視野を広く持って取り組んでもらいたい。早稲田大学はそれができる環境でもあります。

アウトプットに関しては、修士1年次から教員や学生を前に研究発表してもらっています。私の授業には、知財専修の修士課程の学生だけでなく企業法務や法曹を含めた社会人、あるいは博士後期課程の学生も多く出席しているので、教員のみならず様々な人からの指摘によって多様な視点を得ることができ、さらに「研究とは何か」を考える場になると思っています。学生からも気になったことはどんどん発言してもらっていますので、知財専修と社会人経験のある方、双方が刺激を受け合う学びの場になっているのです。

社会人研究課題 知的財産紛争と法

社会経験に基づく課題を研究対象として掘り下げる

ラーデマッハ:

社会人研究課題も知財専修と同じく、学生自身が設定した研究テーマに沿って科目履修を進めてもらっており、みなさん仕事をしながら2年間での学位取得を目指しています。社会人経験を積んでいることもあって、しっかりとした目的や意識を持った学生が目立ちますね。

幅広い科目履修が可能ですので、我々の夜間科目や土曜日開講科目だけでなく、例えば他専攻や他研究科が夜間に開講している科目も取っている学生もいます。以前、社会人研究課題で入学した留学生(社会人)が臆せず一般の修士学生に交じって他専攻の英米法や中国法、比較法の科目も履修していましたね。

ラーデマッハ教授:社会人経験を積んでいる方はしっかりとした目的や意識を持った学生が目立つ

上野:

社会人研究課題では知財専修と異なり、法学部の出身でない学生も在籍しています。社会に出てから実務で知財に携わることになって、他国との制度の違いや判例と実務の違い等への疑問を通じ知財研究に興味を持ち、自分なりに課題を掘り下げてみたいという方が多いように思います。企業の知財部は理系の人も多く、自社の特許を扱ううちに知的財産法学に興味を持つケースもあるようです。

鈴木:

社会人研究課題のプログラムは、単に資格取得のためのものではないということは、理解していただきたいと思います。

理論の研究と実務の実践という観点から言えば、大学院は理論を研究する場です。学術機関として研究する場である以上、理論的な問題意識はきちんと持ってほしい。また、知財専修と同様に、最低限、特許法と著作権法の知識を持っていることが望ましいです。

なお、社会人の学生は自分の意見を言うことに慣れていて、授業における議論にも積極的に参加してくれる印象があります。その点で、社会人学生は、知的財産法関係プログラム全体の活性化のためにも、ありがたい存在だと感じることがあります。

1年制プログラム 知的財産法LL.M.

知財研究を体系的かつ集中的に学ぶ

上野:

知財LL.M.は他2つとは異なり、パッケージ化された知財科目群の中から1年で30単位を取る集中的なプログラムです。

したがって、自身の設定する研究テーマに沿って科目を選択するというより、まずは知的財産法に関する法律知識を体系的かつ網羅的に学ぶコースです。学位論文となるリサーチペーパー(修士論文相当)に関しては、取得できる学位が「先端法学」ということもあって、知財専修や社会人研究課題よりも評価基準が柔軟と言えるかもしれません。過去には知財教育寄りのテーマや、実務寄りのテーマを扱ったリサーチペーパーも受理されていますが、他方では、幅広い比較法や歴史研究を行った学術論文が提出されることもあります。

鈴木:

学生は春学期に設定されている必修科目を通じてリサーチペーパーのテーマ設定を行います。原則として、春学期終了時点までにはリサーチペーパーのテーマと指導体制が決まり、夏休み期間中には各自研究を進めてもらっています。秋学期は指導教員による論文指導を毎月実施し、リサーチペーパーの完成を目指します。

鈴木:

知財LL.M.は研究者の養成を目的とはしていませんが、博士後期課程に進学するという選択肢が閉ざされているわけでもありません。ただし、知財LL.M.から博士後期課程への進学を希望する者については、執筆するリサーチペーパーは分量的にも質的にも通常よりも高い水準のものが求められます。1年間という短い期間で書き上げる論文ではありますが、一般的な修士論文として見てもなお優れた論文だと言える水準でなければ、博士後期課程に進学するのは難しいと思います。いずれにしろ、博士後期課程に進むことを本気で検討している人は、あらかじめ我々教員に伝えてもらえればと思います。

上野:

その意味では、どのプログラムに何の入試制度で入学しても、大きな違いはないのかも知れませんね。博士後期課程に進むのであれば、常に課題意識を持ち国内外の様々な文献に触れ、多くの研究会に参加するなど、何にでも挑戦する気持ちを大切にしてほしいですね。

様々なバックグラウンドを持つ学生が集う

ラーデマッハ:

知財LL.M.には出願資格も社会人研究課題のように卒業してからの年数規定はありません。実務経験があることが望ましいですが、強い関心を持っていれば経験のない人でも受け入れています。実際に社会人経験のない人でも知財LL.Mに入学する人も数名いますね。

上野:

年によって受講生の顔ぶれは実に様々で、弁護士や弁理士の方が多い年もありましたし、日本企業の知財部で働く方が多い年もあります。ただ、どの年も年齢や職業、専門に関係なく、知財という共通点がある同期の交流というのは非常に有意義のようです。さまざまなバックボーンを持つ人が集まりますが、1年を通じてほぼ同じ科目履修をしていきますので自然と絆が強くなるようです。知財LL.M.修了後も連絡を取り合っているようで、私たちが実施するイベントにもよく顔を出してくれますし、修了後も一般科目等履修生として在籍し続ける方も多くいます。

進学を考えているあなたに、教員からのメッセージ

是非チャレンジしてほしい

人的ネットワークも強み。是非チャレンジしてほしい。

上野:

知財は今や国際的な議論も盛んですから、私たち教員側も国内外での研究活動がものすごく忙しい。今年度も国際的なシンポジウムやセミナーが7つ以上予定されています。

いずれの修士課程に入った場合でも、そういった知財イベントにも参加しやすくなり、専門家のコミュニティに入って学ぶというのは大変意義があることではないでしょうか。

受講生に直接教鞭をとっている我々研究者教員や第一線で活躍する弁護士・弁理士の実務家教員との繋がりももちろん魅力的ですが、世界中から集まる著名な研究者等との交流もできますし、様々な現場で活躍する同期や先輩・後輩たちとの繋がりも早稲田知財の強みです。

鈴木:

趣味として知財が好きな人というのは世の中に多いと思います。知財関係の情報は、インターネットでも大量に公開されているので、大学に進学しなくとも調べようと思えば知識や情報は得られます。

そのような中でわざわざ大学に足を運んで学ぶ意義というのは、知財に対する関心を共有する人々と直接に接し、さらに自らが論文を書くことにあると思います。

法学全般に当てはまりますが、自分が主張したいことをただ書くだけでは論文になりません。さまざまな法律や学説、判例などを調べて得た外部のオーソリティと、内在的な論理の説得力とによって、自分の主張を支えるように組み立てたものが、はじめて論文といえます。そのようなものを書き上げ、専門家に見てもらい社会にも公開するというのは、大学以外ではなかなか得難い経験です。

ラーデマッハ:

早稲田大学のように知財に特化した修士課程プログラムを組み、第一線で活躍する教員や著名実務家らが教鞭を持っている大学というのは、なかなかありません。また、本学のネットワークにより海外とも様々な接点を持ちながら、同じ目的を持った学生や実務家と仲間になれます。

グローバルな環境に身を置いて、自分に対してチャレンジしたいと思うのであれば、ぜひ早稲田で知財を学んでほしいですね。

2025年5月

学生たちへのインタビュー記事