- ニュース

- 今日見たものを一言でいうなら、それは「生」

今日見たものを一言でいうなら、それは「生」

- Posted

- 2016年10月20日(木)

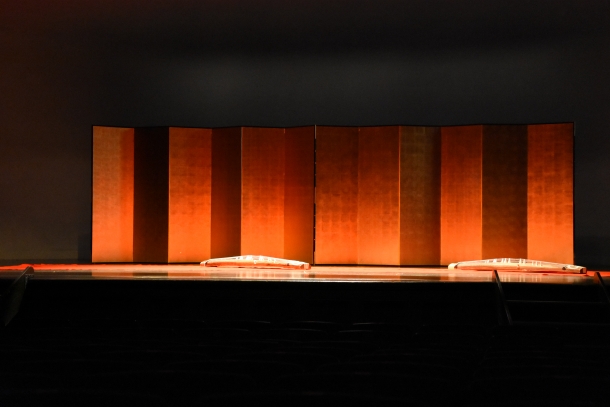

2016年10月12日、大隈大講堂にて「芸術の秋、日本の音色~学生と職員による三味線・箏・尺八演奏~」が行われた。

今回は「地唄」と呼ばれる江戸時代に親しまれた音楽を、本学の学生と職員がコラボレーションして演奏するという「趣」である。「地唄」には様々な流派が存在し、普段は交わることのない異なる流派が、多様こそ「是」である早稲田において邂逅を実現した。

今日見たもの、もし一言で言うならまず「静」。

「静」の世界の中に確かにある「音」。一見矛盾する表現だ。必要以上に出しゃばらず、でも心の中に確実に響く「音」。普段自分が耳にするビートと明らかに違う世界。

三味線・箏・尺八の3つの楽器は、流派の違いを超えてさも当然のように音を交える。調和させる指揮者もいないのに渾然一体の世界を作り出す。まさに「侘」。

幕の合間は長い「静」。そこには「熱」や「勢」は存在しないが待つことの飽きもない。日本の古典とはそういうものなのだろうか。

飽きがないというのは、そこに実は「熱」や「勢」が存在するということなのか。またも矛盾していて矛盾がない「静」が広がる。

箏:高木愛(職員)

先端生命医科学センター(TWIns)事務所職員。広報や施設管理などを担当し、中高生への施設案内なども行っている。

箏だけの演奏がある。曲名は「月下美人」。あの濃厚な、でも「甘く優しい」香りと美しい純白の花を咲かせ、そして一夜で萎んでしまう儚い夢のような花。それを奏でるのは「寂」。

箏:渡邉友理(職員)・写真左

文学学術院事務所職員。入試や広報の業務を担当している。

箏:久保田慎(大学院生)・写真右

生命医科学専攻 修士2年生。TWInsにて神経細胞のある蛋白の機能を解明することをテーマとして研究活動を行っている。

謡がある。ゆっくりと流れるような、控えめのようで講堂全体に沁みる謡。

源氏物語の「夕顔」の一節。2人の成就しない「恋」の悲しみ。そこにあるのは「哀」。

三味線:関達也(職員)

教育・総合科学学術院事務所職員。学科目配当、教員人事を担当し、日々教員

とカリキュラム等について検討している。

虚無僧の曲。深編笠をかぶり諸国を行脚して修行をする。その姿は寂たり寥たり。

笛の中に感じる人の世の「無」。でも始まりと終わりの所作の中に一瞬感じる「刀」を抜くような「気」。その一瞬にあるのは「活」。

尺八:大石勇人(職員)

総務部法人課事務所職員。学校法人早稲田大学の規約とにらめっこの毎日を送っている。

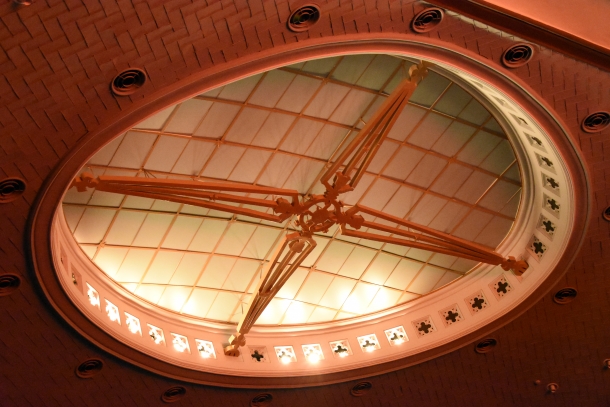

大隈講堂には「宙」がある。見上げるとそこにあるのは太陽と月と星。その更に先には本当の宇宙が広がるのに敢えて広げる「小宇宙」。

そうだ、講堂内にはひとつの「世」があるのだ。今日来場した人と感じたもの。それは「静」の中にあるこの世の「生」だと分かった…。

「早稲田文化芸術週間2016」は、連続12日間にわたって行われます。「感動が見つかる12日間」、是非お楽しみください。今後のイベントの予定はこちらをご覧ください。

- Tags

- ジェネラル