思春期から成熟期にかけての体格変化とホルモン変化の検討

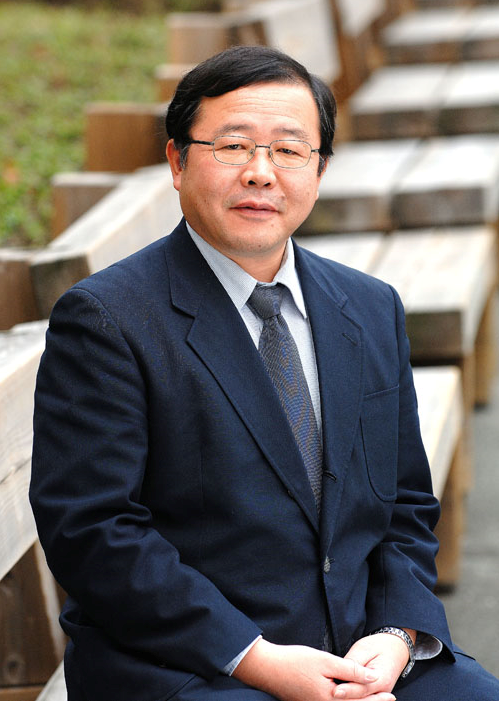

写真:スポーツ科学学術院・赤間高雄教授

本学スポーツ科学学術院・赤間高雄(あかまたかお)教授、同・鳥居俊(とりいすぐる)准教授と、大学院スポーツ科学研究科の塚原由佳(つかはらゆか)は、平成28年度スポーツ庁女性アスリートの育成・支援プロジェクト「女性アスリートの戦略的強化に向けた調査研究」に採択され、女性アスリートの思春期から成熟期への移行期における体格と内分泌(ホルモン)の変化と競技力の変化との関連性の研究を開始しました。

本研究は、女性アスリートが競技力を向上させるための指標をアスリート本人や指導者へ提供することを目的としています。今回、女性陸上アスリートを研究対象としますが、本研究で得られる知見や調査研究の方法は他競技にも応用可能なものと期待されます。

アスリートにとって競技力向上は最も重要な目標ですが、女性アスリートではジュニアからシニアになる過程で思うような競技力向上が得られないことが過去に散見されています。競技力向上の阻害要因としては、高校生から大学生への生活・練習環境の変化とは別に、この年代の女性アスリートは思春期から成熟期に移行するため、体格の変化と内分泌の変化が関与していることが予想されます。しかし、この年代における体格変化や内分泌変化と競技力変化との関係についての調査研究は従来ほとんど行われていませんでした。本研究はこのような女性アスリートを取り巻く状況に新たな知見を提供するものとなります。

写真:(左)思春期から成熟期に移行する女性アスリート,(右)DXA検査[骨密度・筋肉量の測定]

研究実施期間は平成28年度から平成29年度の2年度の予定です。研究方法としては、ジュニアからシニアへの移行過程の女性陸上アスリートを対象に、体格変化(体重、BMI、体脂肪、身体の部位ごとの筋肉量など)、内分泌(女性ホルモンなど)変化、および生活環境と練習状態について、およそ半年ごとに縦断的な調査を行い、競技パフォーマンスの変化との関連を分析していきます。

本研究によって競技力の維持・向上に適切な体格の基準が明確になれば、トレーニングの量や質および栄養指導のメルクマールとして指導現場に還元することができます。また、内分泌は栄養状態、生活環境、練習状態、およびストレス等の影響を受けて変化しますので、競技力向上に適切な内分泌状態が明らかになれば、内分泌状態のモニターを現場でのコンディショニングの指標として利用できます。

本研究の成果は、女性アスリート支援カンファレンス(仮称)での発表、日本臨床スポーツ医学会等での学会発表、および論文での公開を予定しています。赤間教授は「この研究の成果を2020年東京オリンピック・パラリンピック大会でのメダル獲得に結び付けたい」と意気込みます。社会的には、我が国の女性アスリートの国際競争力の向上が期待されています。2020年東京オリンピック・パラリンピックはもちろん、その先の発展をも見据えた日本のスポーツ界に対して、本学もますます貢献してまいります。

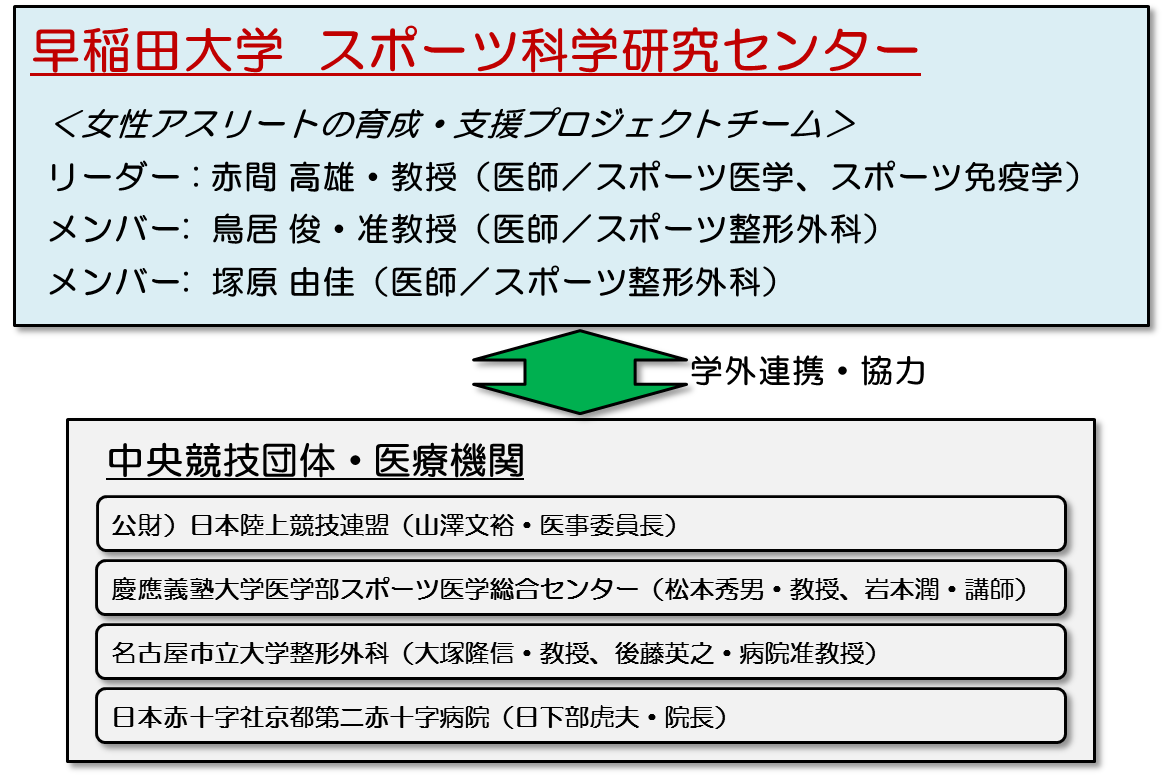

図:研究体制図

◆問合せ先:赤間高雄(早稲田大学スポーツ科学学術院・教授)[email protected]