- Featured Article

キャンパス空間の選択性

3. マスタープラン -キャンパス内部の考え方 / Waseda Campus Master Plan 2023

Mon 01 Apr 24

3. マスタープラン -キャンパス内部の考え方 / Waseda Campus Master Plan 2023

Mon 01 Apr 24

キャンパスのゼロエミッション化やレジリエンス向上を図っていく中で、キャンパスでの学びや活動の在り方も変容を余儀なくされていく。しかし、これによりキャンパスでの生活の質を低下させることは避けなければならない。このような変容の必要性をきっかけとし、うまく利用することができればより充実した質の高いキャンパス環境の提供が行えると考えられる。

人間の身体的·精神的·社会的な健康性を意味するウェルネス(Wellness)やウェルビーイン グ(Well-being)という概念は、働く場において労働者のそれを向上させることが知的生産性や企業の業績を向上させるものとして注目されてきた。

一方、学びの場において学生や教職員のウェルネスを向上させることは心身ともに健康に、楽しんでキャンパス生活を行える環境の整備を意味し、学生の学習効率の向上や授業の質の向上、また学習以外の様々な活動の誘発につながると考えられる。このためには、1人ひとりが活動に応じて様々な空間を自由に選択することのできる計画(Activity Design)が重要である。大学キャンパスにおいてウェルネスの概念に基づいて環境整備を行っている事例はまだまだ希少である。

本ページでは早稲田キャンパスにおける学生、教職員に空間の選択性を提供しウェルネスを向上させる具体的な手法について提示する。その1では1人ひとりの活動に合わせたキャンパス環境の整備として、Activity Design という概念に基づく空間の利用方法を示す。その2では気軽に自然へアクセスすることができるキャンパス環境の整備として、キャンパスの 屋外から屋内へと緑化を推進し、利用者の心理的·生理的健康性を高めるバイオフィリックデザインを取り入れることを検討する。

キャンパス空間の選択性 その1

1 人ひとりの活動に合わせたキャンパス環境の整備

方針:Activity Design の導入

Activity Design とは人間の活動に着目したデザイン手法であり、空間を利用する人々の生活をより豊かにしていくものである。近年、建物や建物を取り巻く周辺環境での利用者の健康性·快 適性·生産性の向上が求められており、オフィスでは Activity Based Working という多様なスペースを利用者自らが作業内容や空間の好みに合わせて自由に選択できる働き方が注目されている。 学びの場においては、多様な選択肢の中から自身で学ぶ場所·方法を選択できる Activity Based Learning に対応することは学生の主体的·能動的な活動への足掛けとなる。今後は空き教室の有効利用とともに、屋外についても Activity Design の導入を検討し、様々なアクティビティに応じることのできる空間計画を施すことで、学生のみならず早稲田キャンパスに関わる全てのものが 健康で快適かつ創造的な生活を送れる環境を整備していく。

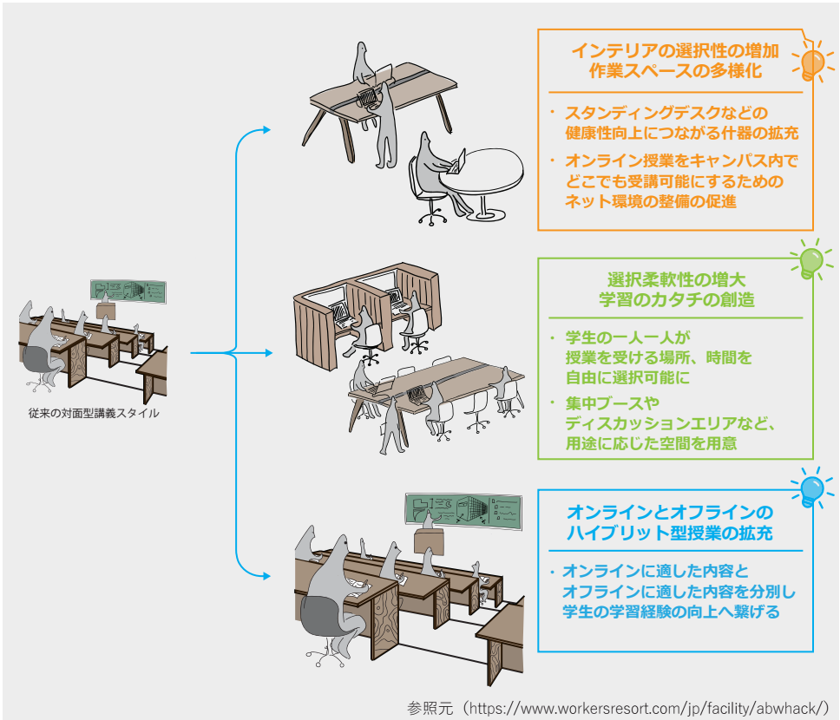

図 Activity Based Learningのイメージ図

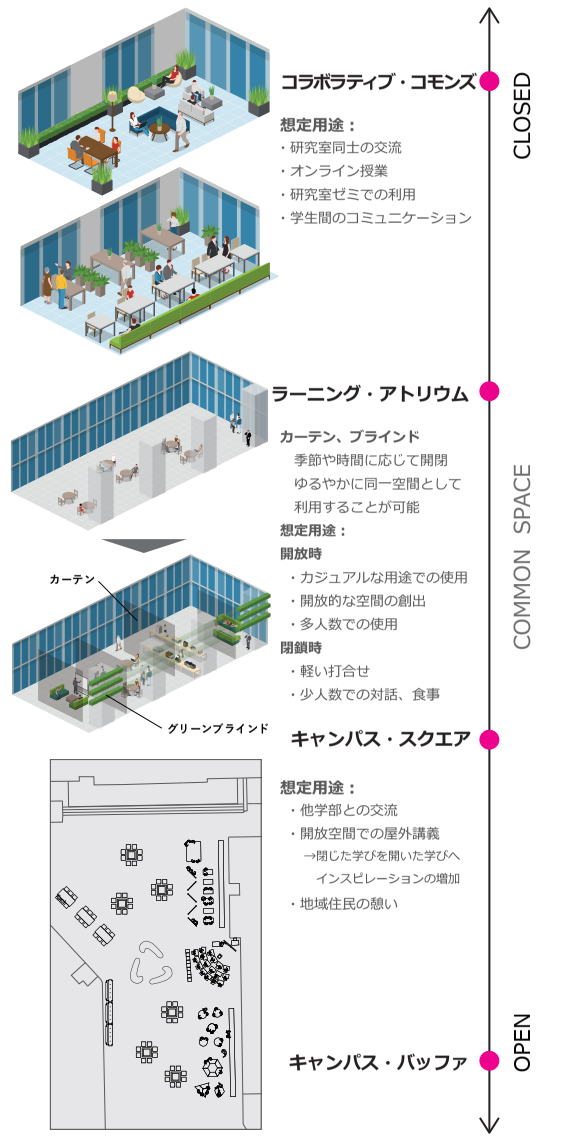

空き教室のコモンスペースへの転用

学生数の減少や授業のオンラインの併用の増加に伴い、利用頻度が減少した教室をコモンスペース化する。均一化した空間ではなく、それぞれの空間性に違いを出すことで選択性を持たせ、多様性を許容できる空間とする。

アクティビティに応じた空間計画

時間や季節に応じて建物内や屋外キャンパスの空間性を変化させていく。画一的な空間では、利用のされ方·利用者自体が徐々に固定化されていき、それ以外での使われ方が難しくなってしまう。時間や季節に応じて空間性を変化させていくことで、屋内であれば年間を通じた省エネ対策や利用用途に応じた空間の構築、屋外であれば季節に応じたアクティビティへの対応性の向上への効果が期待でき、多様性を考慮した空間構築を実現していく。

屋外へのアクティビティの拡大

キャンパス内にある屋外のコモンスペースをグループワーク等が可能な空間にする。現在の限られたエリアのみでの活動ではなく、学部の枠に収めないキャンパス全体での学習の場を屋外空間にてゆるやかに構築することで、現在の学部ごとに閉じてしまっている学びを開いた学びへと進めていく。また他分野との交流が盛んにおこなわれることで、創造活動の活発化を実現していく。

図 用途別レイアウトイメージ

キャンパス空間の選択性 その2

気軽に自然へアクセスすることができるキャンパス環境の整備

バイオフィリックキャンパスの実現

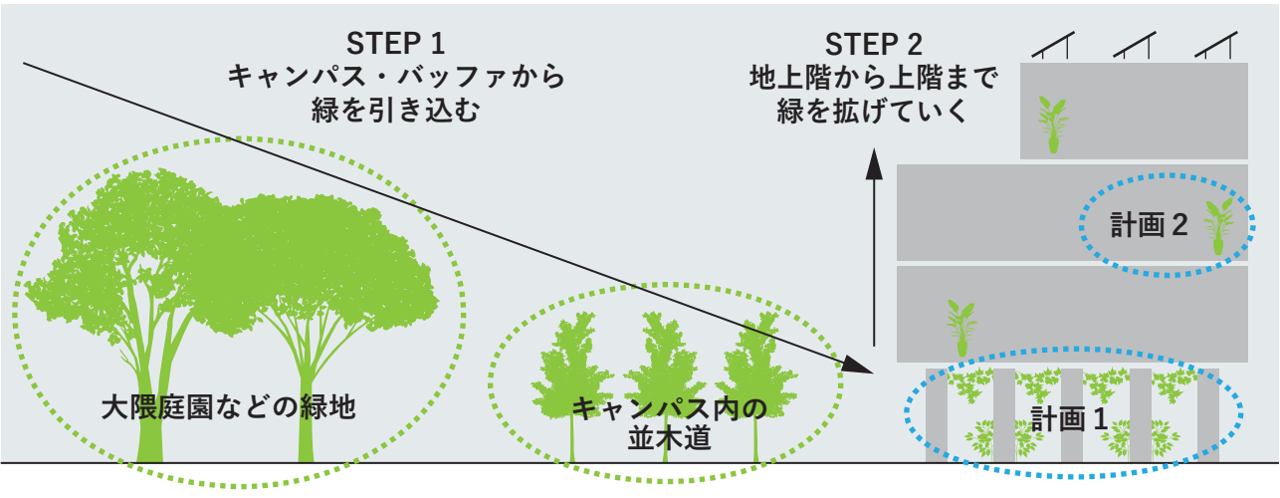

Biophilia(バイオフィリア)とは自然や生命とのつながりを求める人間の生得的傾向と定義づけられ、Edward. O. Wilson1) によって提唱された。近年、建築内に植物や昼光などの自然要素を積極的に導入し、利用者のウェルネスを高めるバイオフィリックデザインが注目されている 2)。建築内に植物や昼光を導入すると、環境満足度の向上や主観的な作業負荷の低下、ストレス·視覚疲労·眠気の低減など様々な効果があることが報告されている 3) 4) 5)。早稲田キャンパスではこれまで、街の景観や憩いの場の創出、ヒートアイランド対策として緑地の保全が積極的に行われてきた。今後は建物内へと緑化計画を拡げ、より気軽に自然へアクセスできるバイオフィリックキャンパスの実現へ向けた検討を行う。具体的には、大隈庭園などの緑地からキャンパス内の並木道へと連続する緑のネットワークを建物内へと拡げ、授業やミーティング、食事や休憩の際にも気軽に自然にアクセスできるキャンパスを創出していく。

図 地上階エントランス部分のレイアウトイメージ

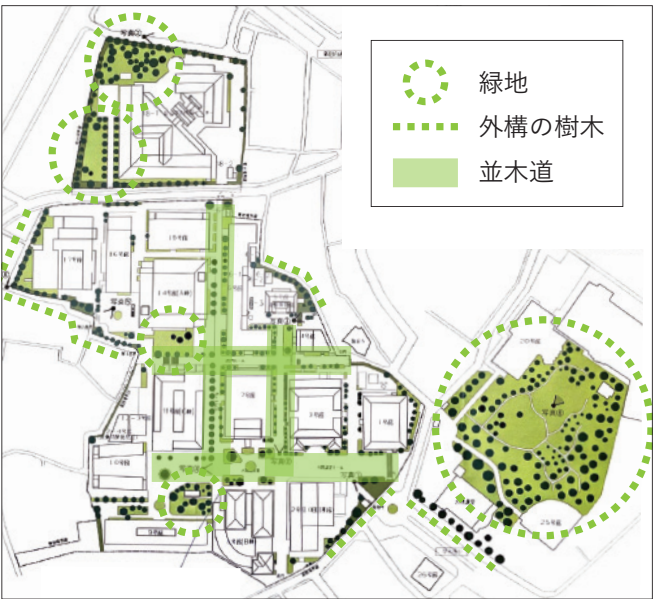

現状:早稲田キャンパスの緑化の現状

早稲田キャンパス内の緑化は大隈庭園や中央図書館周辺などの比較的大きな緑地、キャンパス内の比較的小さな緑地、キャンパス外構の樹木、キャンパス内を南北に走る並木道に大別できる。これらの連続した緑のネットワークをスケールダウンし、建物内まで拡充することにより建築内にいても気軽に自然へアクセスすることができる。現状、早稲田キャンパスでは建物内に大規模な緑化を行っている棟は存在しない。

図 早稲田キャンパスの緑化の現状

地上階エントランス周辺部分の緑化

キャンパスバッファの緑地やキャンパス内の並木道から緑を延長するように地上階のピロティ部分やエントランス周辺を緑化する。これにより、古くから維持されてきた緑が新たにキャンパスの半屋外空間に施されるバイオフィリックデザインと接続する。ガラスファサード部に垂直緑化を施せば、内部への日射遮蔽効果が得られる。また、屋内のエントランスなどで日照が少ない場所や高所でメンテナンスが困難な場所には必要に応じて人工植物を用いる。地上階エントランス周辺に緑化としてバイオフィリックデザインを施すことで多くの人が緑の恩恵を受けながら過ごす場所となる。

図 地上階エントランス周辺部分の緑化イメージ

【参考文献】

1) Edward Wilson: Biophilia, Harvard University Press, 1986

2) Stephen R. Kellert, Judith Heerwagen, Martin Mador: Biophilic Design: The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life, John Wiley & Sons , 2008

3) Julia Ayuso Sanchez et : Quantitative improvement in workplace performance through biophilic design, A pilot experiment case study, Energy & Buildings, 2018

4) 源城ら : オフィス空間への植物設置によるメンタルヘルスケアに関する実証研究 , 日本建築学会環境系論文集 , 83 巻 , 743 号 , 2018

5) 沼中ら:知的生産性向上を目的とした執務空間における外部の自然環境の導入効果に関する実態調査 , 空気調和・衛生工学会論文集 , 219, 2015/6