- Featured Article

キャンパスのエネルギー・インフラ

3. マスタープラン -キャンパス内部の考え方 / Waseda Campus Master Plan 2023

Mon 01 Apr 24

3. マスタープラン -キャンパス内部の考え方 / Waseda Campus Master Plan 2023

Mon 01 Apr 24

現在も進む世界規模の気候変動に対して、2015 年にはパリ協定が結ばれ、世界の平均気温上昇を 1.5℃に抑えることが目標として掲げられた。我が国においては、2020 年に「2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル社会の実現を目指す」という宣言がなされた。早稲田キャンパスの所在する東京都は2050 年までにCO₂排出を実質ゼロにする「ゼロエミッション東京」の実現を目指している。

このような状況の中で、「大学キャンパス」にもさらなる脱炭素化が求められている。早稲田大学は「WASEDA Carbon Net Zero Challenge 2030s」を宣言し、2032 年を目途に、各キャンパスにおける CO₂の排出量実質ゼロの実現を発表した。また、その具体的な方策として「カーボンニュートラルを実現する最先端研究」、「カーボンニュートラルに貢献する人材育成」、「キャンパスのカーボンニュートラル達成」を挙げた。本章では三点目に挙げられたキャンパスのカーボンニュートラル達成について具体的な目標提示を行う。

経済産業省資源エネルギー庁は「大学」事業者に対し、1年度間のエネルギー使用量に対するベンチマーク制度を導入し、省エネ法の定期報告書におけるベンチマーク達成状況の報告を求めている。これにより、同じ「大学」という事業者間で省エネに対する共通の指標を定めることで、各大学の省エネへの取り組みを促進することを目標としている。早稲田大学のカーボンニュートラル達成に向けて、ベンチマーク指標を具体的な目標値として毎年のエネルギー使用量の継続的な削減を行っていくべきである。

また、キャンパスのカーボンニュートラル達成に向けての具体的な手法として、建物の ZEB 1 ) 化促進によるエネルギー使用量の削減に加え、エネルギーマネジメントや建物の木質化、キャンパス間連絡バスの ZEV 2) の導入などの検討を進める。

新型コロナウイルス感染症の流行により、大学での学びの在り方も変容、多様化してゆく中で、早稲田キャンパスにおいてもこれまで以上に省エネ、創エネ、脱炭素化への取り組みを強化していくことが求められる。このような状況においては、「新しい学びや生活スタイルにあわせたキャンパス環境の整備」と「キャンパスの省エネ、創エネ、脱炭素化」の双方を同じ視野に入れ、同じベクトルに向かわせていくような対策、取り組みが重要になると考えられる。教育の質を維持、向上させると同時にエネルギー·インフラ性能を向上させていく柔軟な取り組みが必要となる。

1 ) Net Zero Energy Building(ネット·ゼロ·エネルギー·ビル)の略称で、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物

2) 後述する「キャンパス間連絡バスへのZEV導入」を参照

エネルギー・インフラ その1

キャンパスのカーボンニュートラル実現に向けて

キャンパスのカーボンニュートラル達成

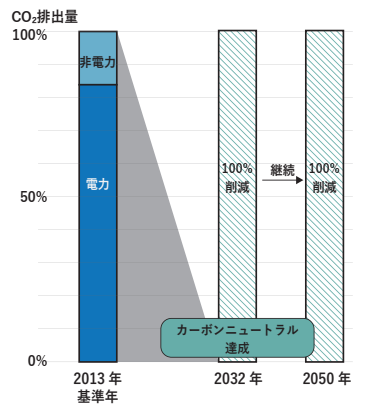

2032 年を目途に CO₂排出量を実質ゼロにしたカーボンニュートラルの達成を目指す。達成を目指す上で、中期的な計画と長期的な計画を定める。

中期的には、省エネと創エネ、カーボンフリーエネルギーの利用により、事業者自らの直接排出量および他社から供給された電気などの使用に伴う間接排出量を削減することで、2032 年を目途に 2013 年の排出量より 100% を削減目標とする。

長期的には、建物の ZEB 化促進等により、事業者の活動に関連する Scope3 を削減することで、2050 年までにさらなるエネルギー使用量削減を行い、継続したカーボンニュートラル達成を目指す。

建物の ZEB 化促進

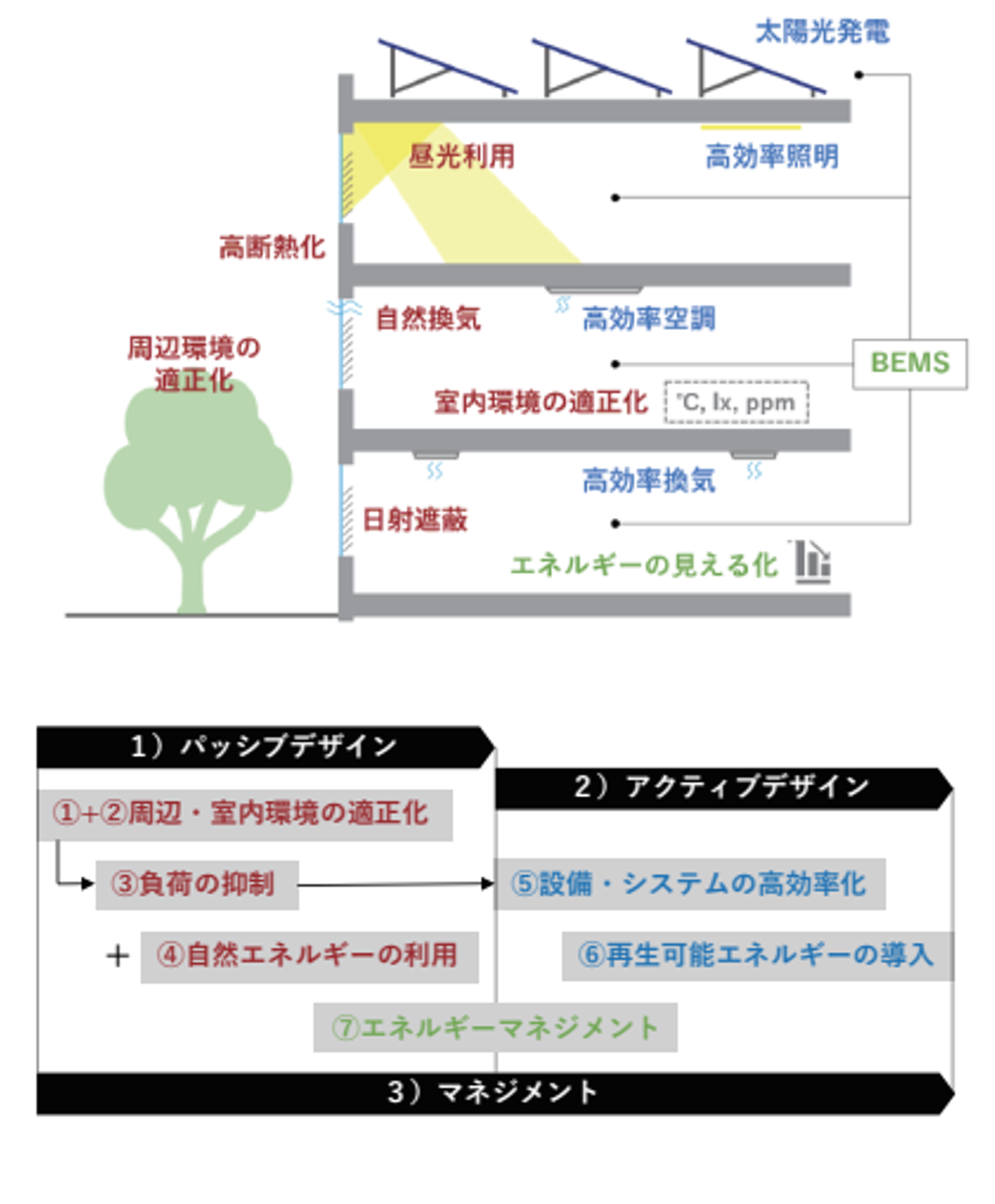

キャンパスのカーボンニュートラル達成のため、パッシブデザイン、アクティブデザイン、マネジメントによるキャンパス内の各建物の ZEB 化を推進を目指す。

パッシブデザイン:

周辺環境や室内環境を適正に保ち、建物への負荷を制御する。その上で、光· 風等の自然エネルギーを積極的に活用する。

アクティブデザイン:

高効率設備システムの導入により、エネルギー消費量を最小限とした上で、再生可能エネルギーを導入する。

マネジメント:

ゼロエミッションキャンパスを永く適切に運用するために、建物の生涯にわたるライフサイクル·エネルギーマネジメントが求められる。

図 大学建物のZEB実現のイメージ

エネルギー・インフラ その2

ベンチマークを基準としたエネルギー使用量の削減

現状 ベンチマークの取得状況

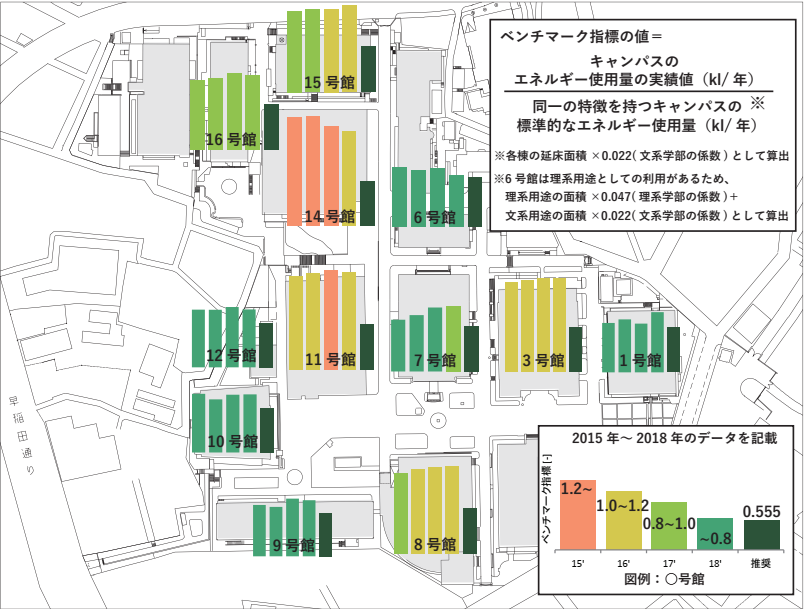

経済産業省資源エネルギー庁は「大学」事業者に対し、1年度間のエネルギー使用量に対するベンチマーク制度 3) を導入し、省エネ法の定期報告書におけるベンチマーク達成状況の報告を求めている。ベンチマークとは、対象となるキャンパスのエネルギー消費量(原油換算)を同一の特徴を持つキャンパスの標準的なエネルギー消費量(原油換算)で除する指標であり、ベンチマーク指標が 1.0 より小さい場合は他キャンパスと比べて省エネをリードしていることを示し、目指すべき水準はサンプルデータにおいて上位 15% が達成できる水準である 0.555 以下に設定されている。早稲田キャンパスでベンチマーク指標の対象となる棟を各棟のベンチマークを算出し評価した。各棟で 4 年間のベンチマークは大幅な減少などの傾向は見られず、棟ごとでベンチマーク指標の差が大きかった。2018 年時には全棟で 1.2 未満を満たしており、平均的なキャンパスから大幅な遅れはないことが確認された。早稲田大学が目指す 2030 年度までに 2013 年度比で 20% のエネルギー使用量の削減に向けて、まずはエネルギー消費量の多い棟に重点的な対策が求められる。

図 早稲田キャンパス各建物のベンチマーク取得状況

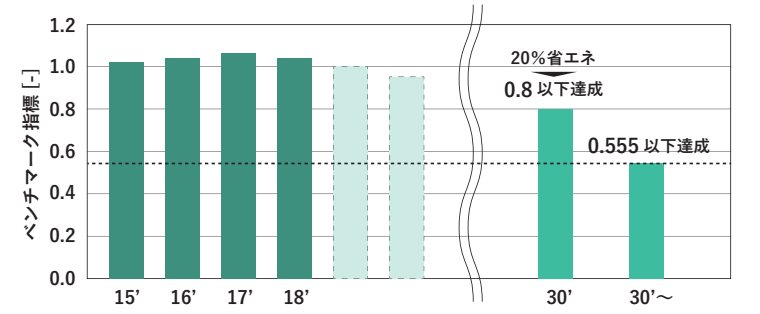

キャンパスのカーボンニュートラル達成に向けたベンチマークの取得目標

早稲田キャンパス全体のベンチマーク指標は 2015 年度~ 2018 年度で 1. 02 ~ 1.05 を推移し、全国の平均的なキャンパスと比べて大幅な遅れはみられない。しかし、早稲田大学は 2032 年を目途に 2013 年度比でエネルギー使用量を 20% 削減する目標を示している。この場合に目標とすべきベンチマークは他の大学事業者の省エネ状況により変化するが、およそ 0.8 以下に抑えることが最低目標となる。また、2030 年以降のカーボンニュートラル達成に向けてはさらなるエネルギー消費量の削減により、大学事業者の上位 15% が達成できる水準の 0.555 以下となるように対策を進める。

図 早稲田キャンパス全体のベンチマーク取得目標

エネルギー・インフラ その 3

さらなるエネルギー使用量の削減

エネルギーマネジメント

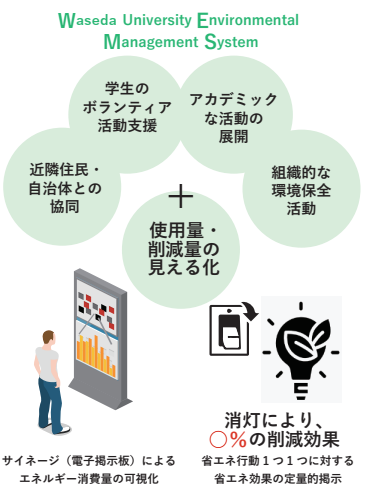

早稲田大学独自の環境マネジメントシステムとして WEMS(Waseda University Environmental Management System)がある。WEMS はエコ·キャンパスの実現を目指した環境負荷低減と環境保全活動の推進を継続し、改善していく仕組みである。学生のボランティア活動支援、近隣住民·自治体との協同、組織的な環境保全活動、アカデミックな活動の展開をテーマに活動している。

そこで、エネルギー使用量·削減量の見える化を新規に検討する。消費電力の見える化や省エネ活動推進ポスターの掲示は早稲田キャンパスで行っているが、削減可能なエネルギー消費量の見える化は行われていない。エネルギー消費量·削減量の見える化により、学生に向けて省エネ行動を促し、キャンパス一体となった環境マネジメントを推進する。

新築建築物の木造化・木質化

建築物の木質化は、エネルギーと教育的効果の 2 つの面でメリットが挙げられる。エネルギー面では、炭素貯蔵効果や CO₂排出原単位が挙げられる。住宅中に備えられる炭素量は、木造住宅は鉄筋コンクリート住宅や鉄骨プレハブ住宅と比較して約 4 倍であり4)、また単位面積当たりのCO₂排出原単位では、木造の非住宅は非木造と比較して約 2/3 の数値5) であることから、建築物の木質化は省エネルギーに貢献すると考えられる。

教育的効果の面では、ストレス反応の緩和や健康性改善効果などが挙げられる6)。内装を木質化した学校では、児童のストレス反応を緩和させる可能性が示された7)。また木造校舎や木質内装校舎では、インフルエンザの蔓延が抑制される傾向も見られている8)。

キャンパスの木質化は床材の変更や家具の更新などが挙げられ、大規模建築でも木質化が推進されている。一方で、木造は耐火性能が低いことが課題点としてある。それに対する解決策として、燃え代設計という炭化部分を除いた面積で構造強度を担保する設計を行うことで、耐久性·耐火性を満たす建築物の実現が可能となる。

キャンパス間連絡バスへの ZEV 導入

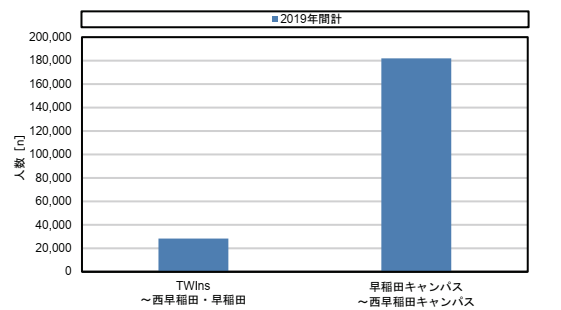

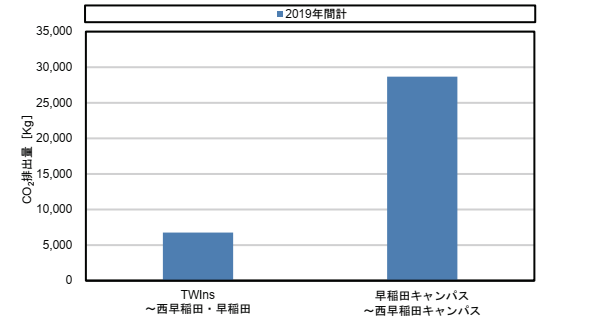

ガソリン車の主要な排気ガスは CO₂である。右図に 2019 年度の大学間連絡バス年間利用者数と CO₂排出量を示す。TWIns ~西早稲田·早稲田間を利用する学生は20,000 人程度であったが、早稲田キャンパス~西早稲田キャンパス間を利用する学生は年間 180,000 人程度であり、多くの学生および教職員が利用している。上記 2 系統合計の年間 CO₂排出量は約 35t であった。2030 年、2050 年に向けてキャンパス間連絡バスの CO₂排出量を削減するために走行時に CO₂などの排出ガスを出さないゼロエミッションビークル(ZEV)の導入を検討してゆく。

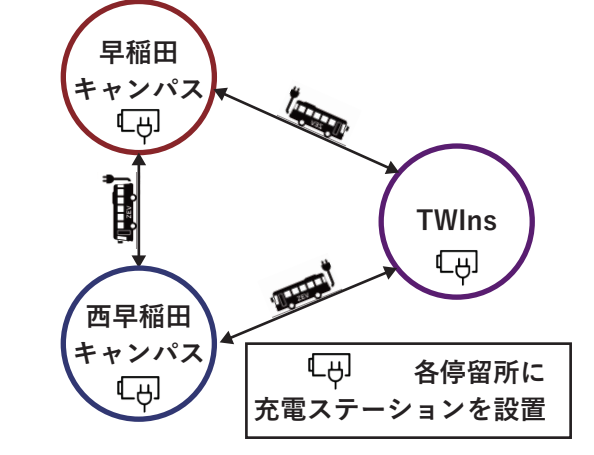

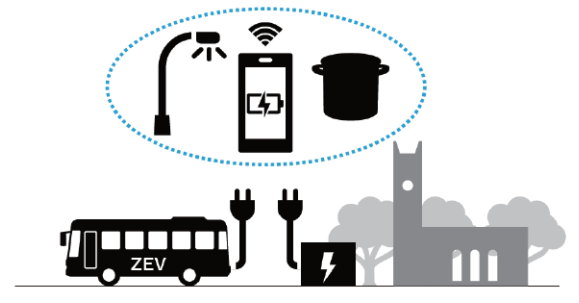

ZEV の導入にあたって、電力を供給する充電ステーション(蓄電池)も同時に各キャンパスに設置する。充電ステーションは各キャンパスの停留所付近に設置し、バスの駐車時にスムーズに充電可能出来るようにする。充電のための電力には太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーを使用する。

また、充電ステーションについて、太陽光発電と蓄電池を用いた電力自給が災害時に活用されることも期待されている。充電ステーションの蓄電池は携帯電話やパソコンの充電に使用したり停電時の簡易照明の電源に使用したり非常用電源として利用ができる。非常用電源を常備することで、災害時にもインフラ設備として機能することが期待出来る。

図 WEMSの環境マネジメント利用

図 キャンパス間連絡バス年間利用者数

図 キャンパス間連絡バス年間CO2排出量

図 充電ステーション設置イメージ

図 災害時のZEV活用イメージ

【参考文献】

3) 国土交通省 , 3 公共交通機関の利用促進による二酸化炭素排出削減に向けた課題 , 2005

4) 大熊幹章 ,「地球環境保全と木材利用」, 2003

5) 一般社団法人日本建築学会 ,「建物の LCA 指針ー温暖化·資源·消費·廃棄物対策のための評価ツールー改訂版 LCA データベース ver.101「付録 2.3.2 建築物の床面積あたりCO₂排出原単位」

6) 林野庁 , 木材利用の意義と効果

7) 浅田ら , 児童のストレス反応に及ぼす学校の内装木質化の影響 , 第 57 回日本木材学会大会研究発表要旨集 ,2007

8) 橘田ら , 木造校舎の教育環境(p68),(財)日本住宅·木材技術センター,2004