- Featured Article

キャンパスマスタープランの3つの基軸と具体的な整備方針

2. キャンパスマスタープランの基軸 / Waseda Campus Master Plan 2023

Mon 01 Apr 24

2. キャンパスマスタープランの基軸 / Waseda Campus Master Plan 2023

Mon 01 Apr 24

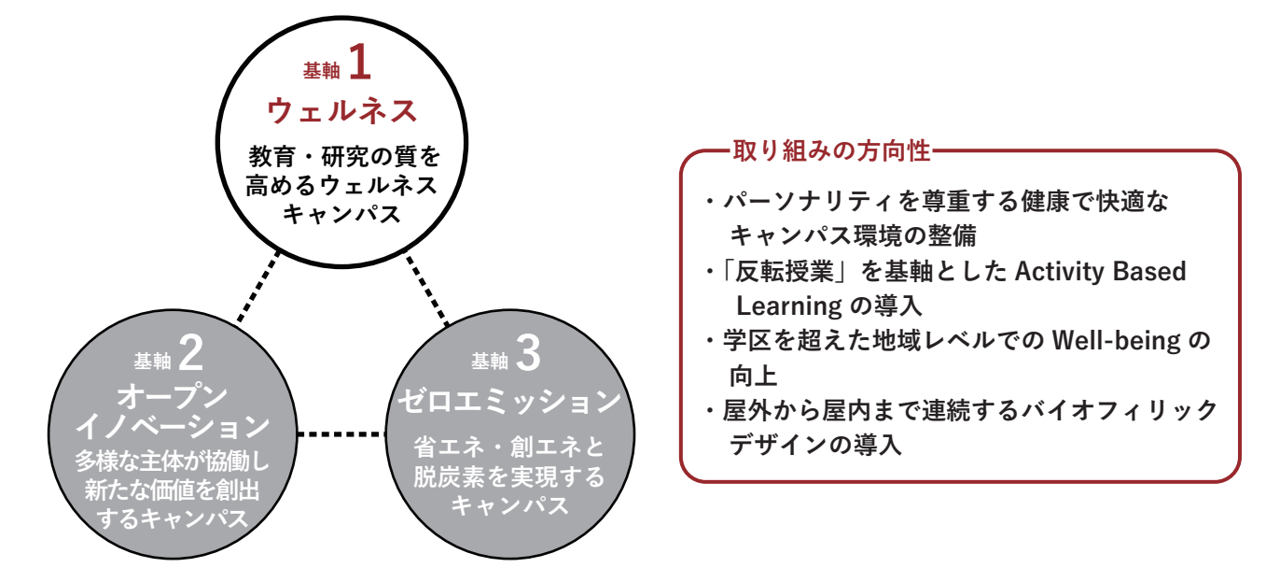

基軸1—ウェルネス

教育・研究の質を高めるウェルネスキャンパス

図 基軸1「ウェルネス」の概要

キャンパスマスタープランの第1の基軸は、キャンパスで過ごす学生・教職員の健康に寄与し、創造性を高める「ウェルネス」の環境をつくることである。

学びの場におけるウェルネスの向上とは、早稲田キャンパスの全ての関係者が心身ともに健康で快適かつ創造的な生活を行える環境の整備を意味する。そのため、ウェルネスの向上を目指すことは、「成長するキャンパスから、成熟するキャンパスへ」を実現することと重なる。

本学では新型コロナウイルス感染症の流行以前より、旧来の講義型授業から学生の能動的な学修意欲を高め主体的に考える力を育成する大学教育への質的転換を打ち出している(反転授業)。これは感染症拡大により加速されているが、オンラインと対面を併用して教育・研究を進めていくうえで、物理的なキャンパス空間の意義が「主体的・能動的・対話的な学び」にあることを示すものであり、感染症対策を超える普遍性をもつと考えられる。

このように、これからのキャンパスでの学びのありかたが模索される中で、対話的でフレキシブルな空間が鍵となることは明らかであり、大小さまざまなコモンスペースがキャンパス計画の中心となるべきである。「反転授業」とともに、キャンパスの主役は机や椅子が固定された教室から、フレキシブルな利用ができる「余白空間」へと反転する。

同時にまた、個人の多様性に応じてキャンパスにも多様な空間を設けることで、目的に沿って場所や方法を積極的に選択できる学修環境(後述する Activity Based Learning=ABL)を導入する。また、屋外だけでなく屋内まで連続する緑の環境整備(バイオフィリックデザイン)も、キャンパスのウェルネスを向上させるうえで重要である。以上の取り組みによって、個の学びの場が、各自のニーズに応じて、屋外空間から屋内空間にいたるまで矛盾なく連続している環境をはぐくむことを目指す。

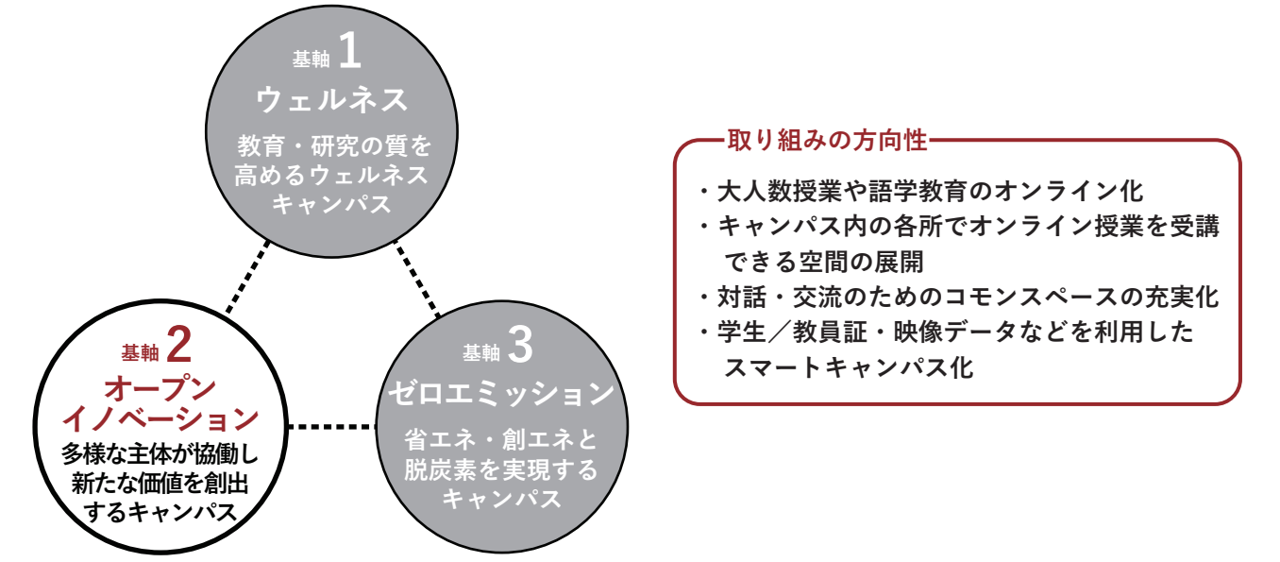

基軸2—オープンイノベーション

多様な主体が協働し新たな価値を創出するキャンパス

図 基軸2「オープンイノベーション」の概要

キャンパスマスタープランの第2の基軸は、デジタルとフィジカルを横断する教育・研究環境により、多様な主体が協働し新たな価値を創出する仕組みの実現である。

新型コロナウイルス感染症の流行は、教育・研究環境の DX(デジタル・トランスフォーメーション)を加速させ、オンラインによる教育・研究が充実する一方、対面による交流の重要性も浮かび上がっている。これを機会にデジタル・フィジカルを使い分けるハイブリッドな環境を構築することが目指される。そのためには、物理的な環境での研究・教育と、オンライン環境でのそれとの特色を理解し、それぞれの特長を最大限に活かす空間・仕組みづくりが必要である。

キャンパス内には分散して各所でオンライン授業を受講できる空間を展開し、学びの特性にあわせて様々な特徴のある空間を用意することで国内最高レベルの「教育大学」としての環境を整える。さらに異分野間や産学官のコラボレーションなど、様々な主体が議論し新たなアイディアを生むコモンスペースを充実させ、世界レベルの「研究大学」としての環境を整える。

同時に学生証・教員証や映像データ等を解析し混雑具合の可視化、キャンパス利用の効率化などスマートキャンパス化を進める必要がある。キャンパスのコモンスペースは、学生や教職員が最大限に活用できるように、利用の可視化・予約の受付などをオンラインで行うことのできる「バーチャル・キャンパスマップ」の整備が目指される。

基軸3—ゼロエミッション

環境問題解決に率先して貢献するキャンパス

図 基軸3「ゼロエミッション」の概要

キャンパスマスタープランの第3の基軸は、脱炭素、省エネ・創エネにより環境問題解決に率先して貢献するキャンパスを目指すことである。

日本政府は成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げ、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする脱炭素社会を目指す宣言をした。早稲田キャンパスの所在する東京都においても2050年CO2排出実質ゼロに向けた「ゼロエミッション東京戦略」を公表し、その行動を後押しするマイルストーンとして、2030年までに都内温室効果ガス排出量を50%削減すること、再生可能エネルギーによる電力利用割合を50%程度まで高めることを表明した。

世界の研究をリードする大学として多くの地球環境問題を扱う本学は「WASEDA Carbon Net Zero Challenge 2030s」を宣言し、率先して脱炭素化を目指すこととした。この宣言では、最先端の研究成果を活用した大学キャンパスのカーボンニュートラルのベースモデルを示すことで、大学における脱炭素化を国際的に牽引していく。中期的な目標として、2032年度までにキャンパス全体の使用エネルギー20%削減を目指し、長期的な目標として2030年代に運用時のエネルギー消費に関する脱炭素化を目指す。

一方で、「キャンパスのエネルギー問題」と「教育の質」という一見相反する2つの課題をプラスに転じるには双方を同じ視野に入れ、同じベクトルに向かわせていくような取り組みが重要となる。具体的には「反転授業」を基軸とした Activity Based Learning やバイオフィリックデザインの導入など、人間の行動的特性や心理的特性を活用することで、従来のハードウェアに頼る対策では実現不可能とされていた、キャンパスのエネルギー消費と教育の質という難題を解決する抜本的な改革を目指す。

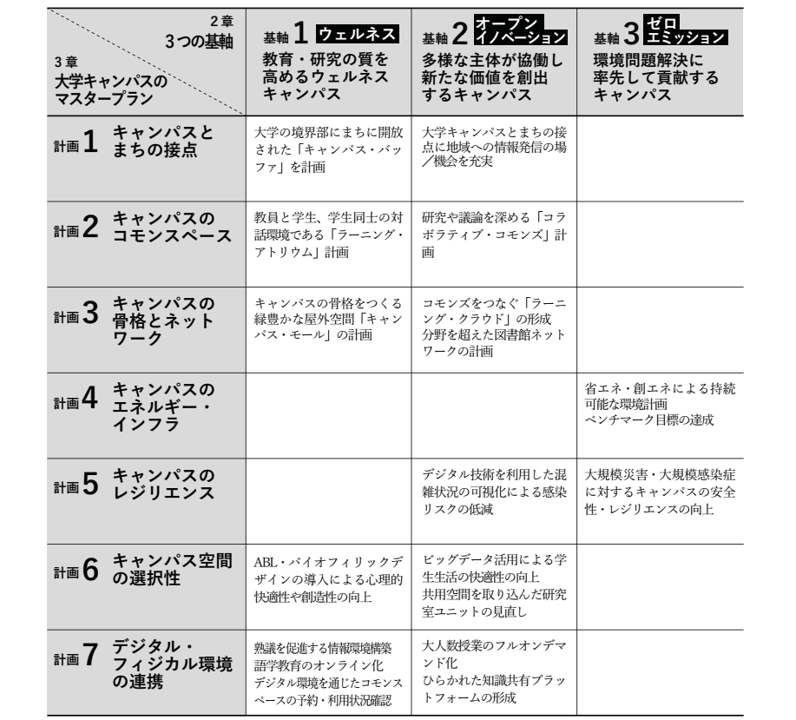

3つの基軸に対応する具体的な整備方針

先に挙げた3つの基軸に沿ってキャンパスを整備していく具体的な方策として、本計画では次の7つの観点からマスタープランを構成している。

1.キャンパスとまちの接点

キャンパスの外周部分の考え方と空間イメージを示す。ここでは、外周部のリデザインによって大学キャンパスとまちの断絶を解消するだけでなく、キャンパスとまちにまたがるコモンスペースの計画によってキャンパスの「エッジ(線的な境界)」を「バッファ(厚みをもった緩衝空間)」へ転換することを目指す。

2.キャンパスのコモンスペース

キャンパスの外周部からキャンパス内部までに配置される4種類のコモンスペースの概要を示す。これらのコモンスペースは学生・教職員たちの主体的な学びや議論の空間であるだけでなく、キャンパスの象徴的な存在となる。

3.キャンパスの骨格とネットワーク

キャンパスの骨格を形成する通りのそれぞれの位置づけ・性格付けを示す。

4.キャンパスのエネルギー・インフラ

省エネ・創エネによるエコキャンパスを実現するためのインフラ等の整備イメージを示す。

5.キャンパスのレジリエンス

キャンパスの安全性や防災性、災害に対するレジリエンスの獲得に向けた整備方針を示す。

6.キャンパス空間の選択性

キャンパスに多様な空間を設け、学ぶ場所や方法を積極的に選択できる Activity Based Learning(ABL)の考え方に基づき、キャンパス空間に多様性と選択性をもたらす整備方針を示す。

7.デジタル・フィジカル環境の連携

物理的な環境とオンラインの環境を横断するキャンパス整備の方向性を示す。

3つの基軸とマスタープランの対応関係は以下のマトリクスに示すとおりである。マトリクスに示されたこれらの内容の実現を通して、良好な教育・研究環境が総合的に実現される。

表 3つの基軸と具体的な取り組みの関係