- Featured Article

早稲田キャンパス計画の変遷

1. キャンパス整備の背景と目的 / Waseda Campus Master Plan 2023

Mon 01 Apr 24

1. キャンパス整備の背景と目的 / Waseda Campus Master Plan 2023

Mon 01 Apr 24

早稲田キャンパスの変遷

早稲田大学は、大隈重信によって1882年に設立された「東京専門学校」をその前身にもつ。ここでは、早稲田大学のキャンパスの変遷を概観し、創世期のキャンパスの計画理念を整理し、その延長で現状に即した方針を見据える。

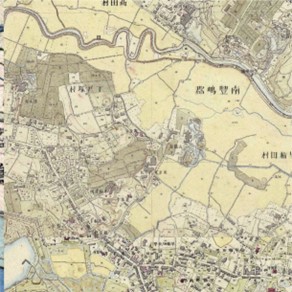

東京専門学校設立直後に描かれたとみられる、陸軍参謀本部による「東京図測量原図」には、文明開化期のこの地は「早稲田村」と呼ばれる神田川南方にひろがる水田地帯であった様子が描かれている。夏目坂から連なる馬場下町の道沿いにはすでに建物が立ち並んでいたが、そこから北へ少し離れたところに、大隈重信は自邸を構えた。そして、その邸宅から道を挟んだ向かい側にほんの数棟からなる小さな東京専門学校がつくられた。周囲には水田のほかに寺や竹林、畑などが学校を取り巻いていた。

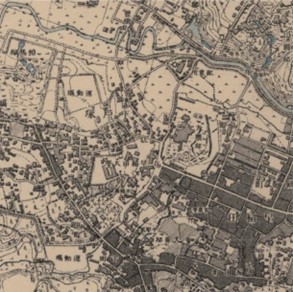

東京専門学校は1904年に専門学校令にもとづき「早稲田大学」となる。1910年ごろの地図をみると、まだ周囲に水田は残るものの、早稲田周辺はこの20年で成長し、建物の立ち並ぶ街路やまちの雰囲気をたたえた界隈が各所に顕れていることがみてとれる。早稲田大学のキャンパスには5つの校舎がばらまかれたように配置されているが、それらは渡り廊下で結ばれていた。そして、その中央には広場的な性格をもった空間が残されていたという。

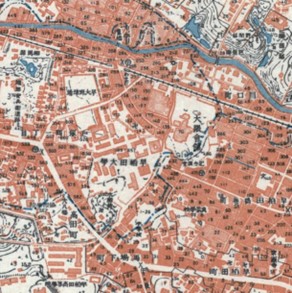

1920年前後までには、瞬く間に水田地帯は市街地に覆われ、曲がりくねっていた神田川は概ね直線に整備された。東京市電の路面電車が引かれ、大学の付近に鉄道車庫と「早稲田駅」が設けられたのもこのころである。大学のキャンパスには校舎が敷地一杯に建て込んでいる。

大きな変化があったのは1923年の関東大震災直後であり、ここで早稲田大学の敷地は北側へ大きく拡張され、下戸塚の運動場は早大野球場となった。1915-25年には天皇の御即位御大典記念事業により、キャンパスは広場中心型からグリッドによるキャンパス構成へと再編成された。続く1922-28年の故総長大隈侯爵記念事業では大隈記念講堂が建設され、続いて演劇博物館が建設された。1932-38年の創立50周年記念事業では、正門から大隈重信像までのメインストリートと演劇博物館までのモールが整備されていった。

そして1950年代後半、戦後復興から高度経済成長期へと差し掛かるころには、キャンパスのグリッドはより強固になっている。キャンパスの南側、馬場下町のあたりには早稲田高等学院が設置され、大学との間には早大グラウンドがつくられている。大学周辺のまちの様子はその他には大きな変化はないが、19世紀末から長らく隣接地に広がっていた陸軍戸山学校用地には、ついに大規模な新興住宅地が形成された。その最後の残余地に大久保キャンパス(現西早稲田キャンパス)が建設されるのは、創立80周年にあたる1962年から67年にかけてのことである。

図 文明開化期:水田のなかの東京専門学校

出典:陸軍参謀本部「東京図測量原図」|測量:1876-1884 年

図 明治の終わり:村のような早稲田大学

出典:陸地測量部「1 万分1 地形図」/測量:1908-1909 年

図 関東大震災直前:建て込んだキャンパス

出典:陸地測量部「1 万分1 地形図」/測量:1916-1921 年

佐藤功一のキャンパス計画理念

建築学科が開設され、初代建築学科教員のひとりである佐藤功一が講師(翌年教授)となったのが1910年のことである。これは、先の振り返りでいえば「村のようなキャンパス」が形成されたちょうどそのころであった。佐藤はその前年、建築学科の開設にむけて西欧諸国の都市や建築を視察し、そこで都市計画家レイモンド・アンウィンに出会い、大いに触発されて「都市美論」を著している。

佐藤の影響下でのキャンパス整備は1915年前後からで、これまでに示した地図の3枚目から4枚・5枚目へと至る過程に相当する。ここでは「古い不規則の建築物」を移転し整然としたグリッドに整えること、その先に大隈講堂や演劇博物館といったアイストップを配置することが進められた。通り沿いの校舎立面の意匠では水平線が強調され、軒や窓の高さを揃えることで、街路の統一の美が目指された。また、大隈重信の銅像はこのころ製作され(以前は軍服姿の大隈像が別の場所に設置されていたが)、広場から正門、大隈講堂へと視線を向けるように設置された。これにより、キャンパスの強固な中心軸がもたらされた。

この中心軸にぶつかるように大隈記念大講堂が建設されたのは1927年のことであったが、その配置は、大学校舎群のつくるグリッドから大きく角度を振っており、大学と講堂のふたつの軸線をその間にある広場(講堂前広場・正門前広場)が受け止めるという格好をしている。これにより、佐藤の主張する「変化」と「統一」のバランスによる、景観の動的な連続性が生まれている。

図 第二次大戦前:佐藤功一による空間再編

出典:陸地測量部「1 万分1 地形図」/測量:1928-1936 年

図 戦後復興期:キャンパスの景観統合と高層化の前夜

出典:地理調査所「1 万分1 地形図」/測量:1955-1960 年

今日のキャンパス空間

高度経済成長以前の早稲田キャンパスの成り立ちを振り返ってきたが、その後のキャンパスの建物は高層化し、これに対応すべく1997年に提出された整備指針では、「歴史継承」と「高機能化」のエリアをゾーニングする方針を打ち出した。現在は必ずしもその方針と一致しない現状であり、新たな整備方針が必要とされている。