- Featured Article

早稲田キャンパス整備の目的

1. 早稲田キャンパス整備指針 / Waseda Campus Master Plan 2023

Mon 01 Apr 24

1. 早稲田キャンパス整備指針 / Waseda Campus Master Plan 2023

Mon 01 Apr 24

成長するキャンパスから、成熟するキャンパスへ

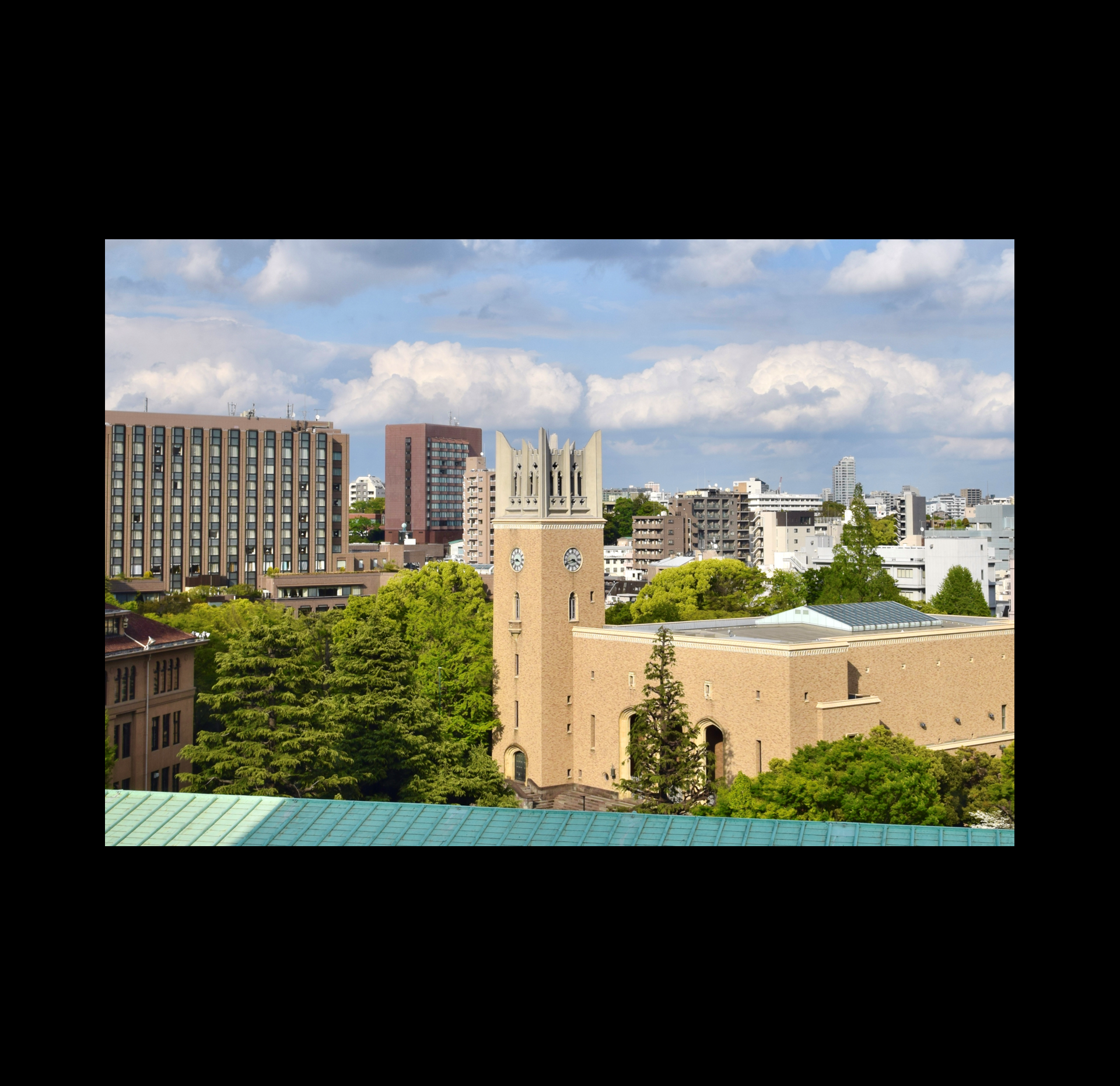

早稲田大学は 2032 年に創立 150 周年を迎えるにあたり、教育・研究のビジョンとともに、キャンパスをどのように整備していくかというキャンパス空間のビジョンも改めて問われている。

本整備指針に先行して 1997 年に提出された整備指針は、キャンパスの建物が高層化し、「情報技術革命の波」が現れつつある時期に描かれた早稲田キャンパス整備の方針であった。その大きな役割は、キャンパス計画の歴史と思想を読み解き、「歴史継承」と「高機能化」のエリアをゾーニングしたことだった。これにより、キャンパスの高層化と伝統の保持の両立が目指された。

これに対して本整備指針では、先行する計画から 26 年が経過したことに鑑み、キャンパスを拡大・高層化していく「成長」とは異なる目標を掲げる。現在の早稲田キャンパスでは、教育・研究のための空間の「量」を求める需要に応えて床面積を増やす計画は最終局面に向かっている 。これを転換点として、本整備計画では「成長するキャンパスから、成熟するキャンパスへの転換」を目指す。

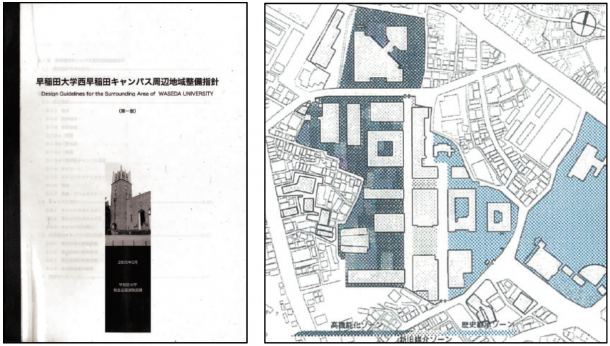

図 早稲田大学西早稲田キャンパス(現・早稲田キャンパス) 整備指針

キャンパスのゾーニングを示した右図では、道のグリッドに沿ってキャンパスを縦に3分割している。

右は歴史継承ゾーン、左は高機能化ゾーン、その間は新旧媒介ゾーンを表す。

キャンパス整備の3つの基軸

創立150 周年を迎える 2032 年の大学のあるべき姿を定めたものとして、「WASEDA VISION 150 Next Stage」(2019 年)が挙げられる。ここでは、教育・研究に関する基軸(1~3)と、大学経営に関する基軸(4)が掲げられている。

基軸1 人間力・洞察力を備えたグローバルリーダーの育成

基軸2 未来をイノベートする独創的研究の推進

基軸3 校友・地域との生涯にわたる連携の強化

基軸4 進化し続ける大学の仕組みの創設

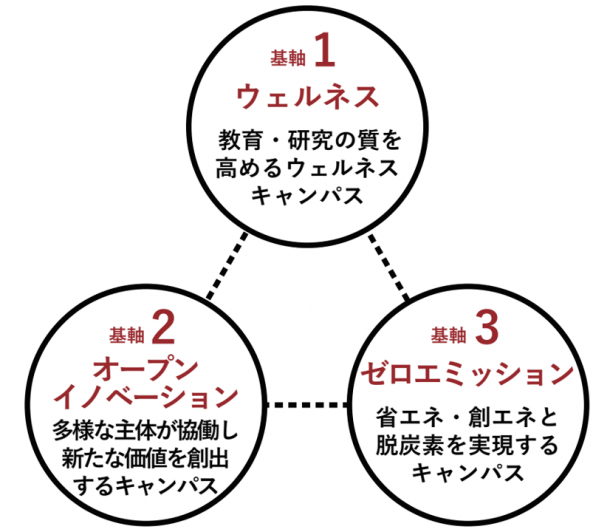

こうした教育・研究活動の目標に向かって、その舞台となる大学に求められる環境として 、本計画では以下の3点を掲げる。これが、「WASEDA Campus Master Plan」の3つの基軸である。

図 キャンパス整備指針「WASEDA Campus Master Plan」の3つの基軸

基軸1 ウェルネス

教育・研究の質を高め、学生・教職員の健康に寄与し、創造性を高める「ウェルネス」の 環境を実現すること。

基軸2 オープンイノベーション

デジタルとフィジカルな環境を横断し相互補完する教育・研究環境により、イノベーションを創出する独創的研究環境を実現すること。

基軸3 ゼロエミッション

脱炭素、省エネ・創エネにより環境問題解決に率先して貢献する大学キャンパスを実現すること。

キャンパス整備の考え方

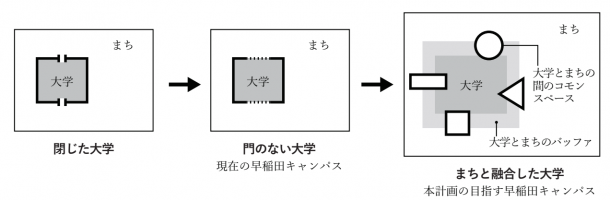

本整備計画は、早稲田大学構内の研究や教育の環境だけでなく、大学と周辺地域との相互関係を包含する視野をもつ。大学を中心としながら、まちと大学が共存し、融合した地域を創ることをデザイン理念とし、将来イメージを提示するものである。そして、早稲田大学が将来「門のない大学」を超えて、「まちと融合した大学」となることを目指す。

「まちと融合した大学」に向けて、本整備計画では図に示すように「エッジ(線的な境界)からバッファ(厚みをもった緩衝空間)へ」の転換、すなわちキャンパスとまちの両方に開かれた豊かなコモンスペースによってキャンパス外周部を彩る方針を掲げる。

図 「エッジ」から「バッファ」へ——「門のない大学」から「まちと融合した大学」へ

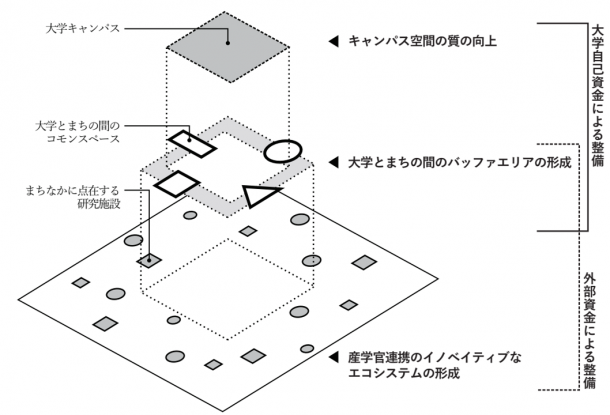

図 キャンパス整備の考え方

キャンパスの整備は、次の三段階の考え方に基づいて行う。

1)キャンパス内部は、原則として大学の自己資金により、教育研究機能の「質」を高める計画に注力する。

2)キャンパス境界部には、まちに開かれたコモンスペースを充実させ、学生・教職員だけでなく地域住民や訪問者たちに開かれた環境(バッファエリア)を形成する。

3)キャンパス周辺では、原則として外部資金によって産学官連携のための施設整備を進め、まちなかに小中規模の研究施設が展開するイノベイティブな大学まちを形成する。