- Featured Article

変革期にあるモビリティ業界の面白さ

一般社団法人日本自動車工業会主催 大学キャンパス出張授業2023

Thu 16 Nov 23

一般社団法人日本自動車工業会主催 大学キャンパス出張授業2023

Thu 16 Nov 23

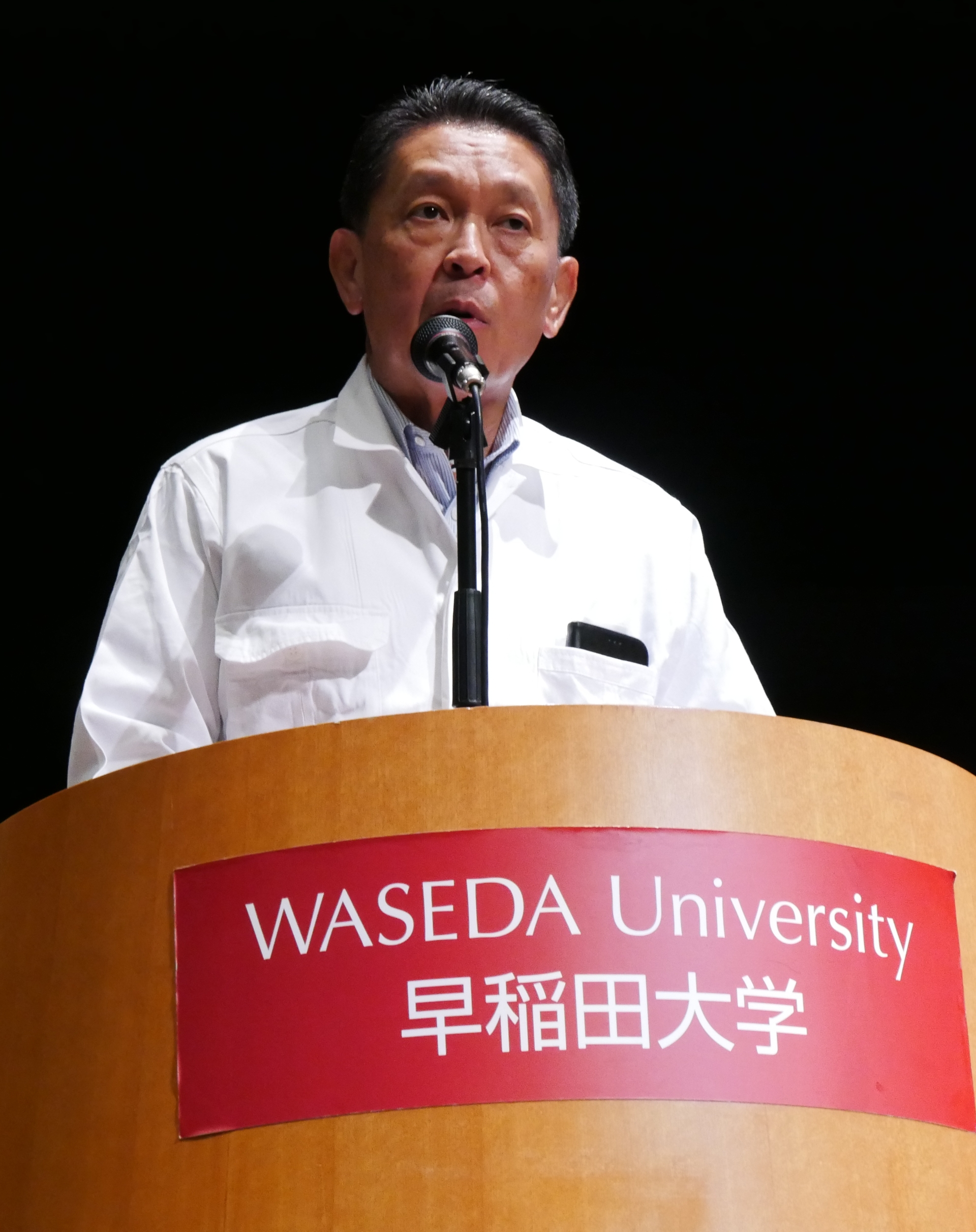

2023年10月16日(月)、一般社団法人日本自動車工業会の主催、早稲田大学次世代自動車研究機構の共催による大学キャンパス出張授業2023にて、「大変革期にあるモビリティ業界の面白さ~新たな技術で社会にインパクトを与えよう~」と題し、本田技研工業株式会社 取締役代表執行役副社長である青山真二氏をお招きした講演会が井深大記念ホールにて行われました。

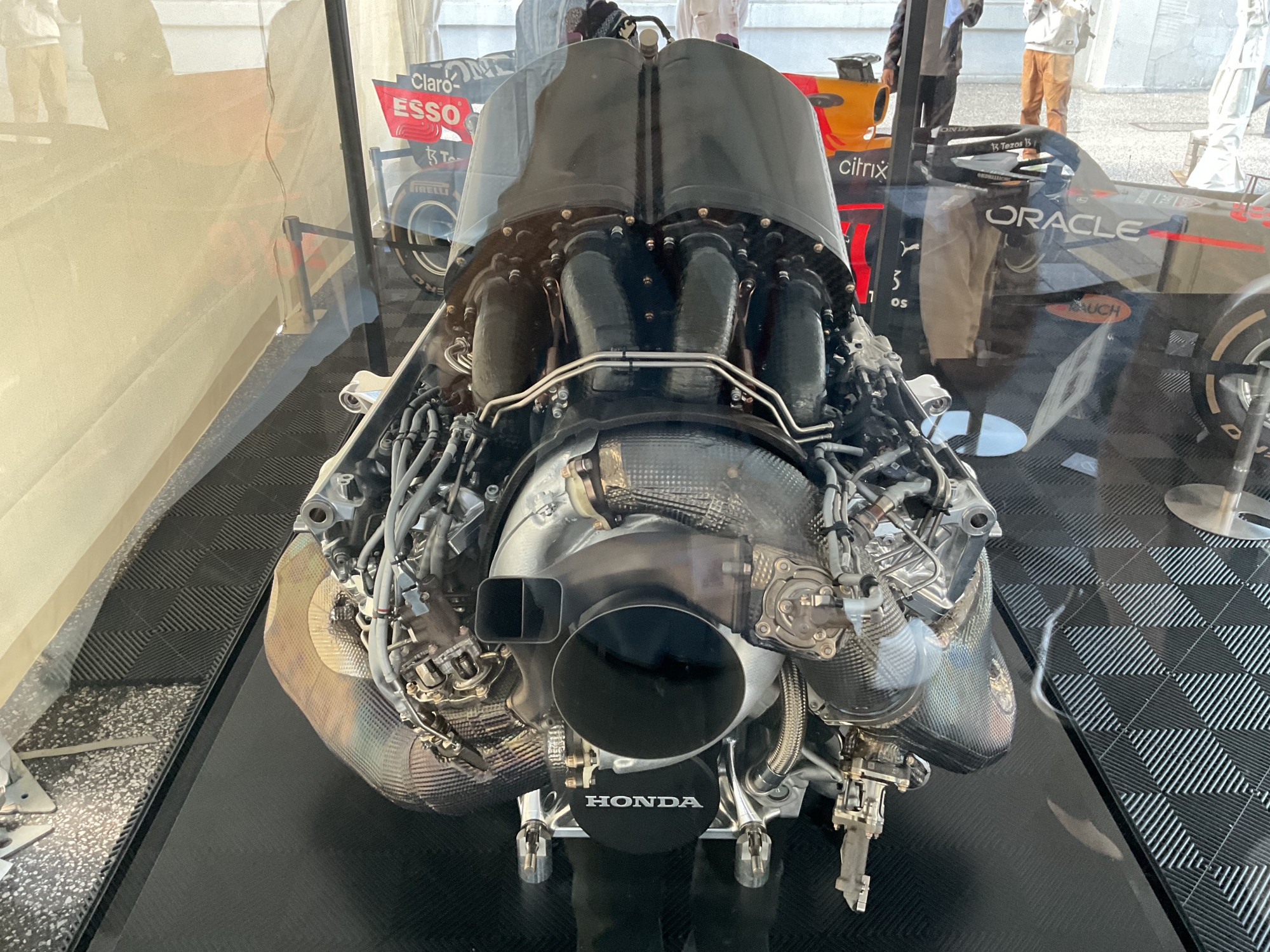

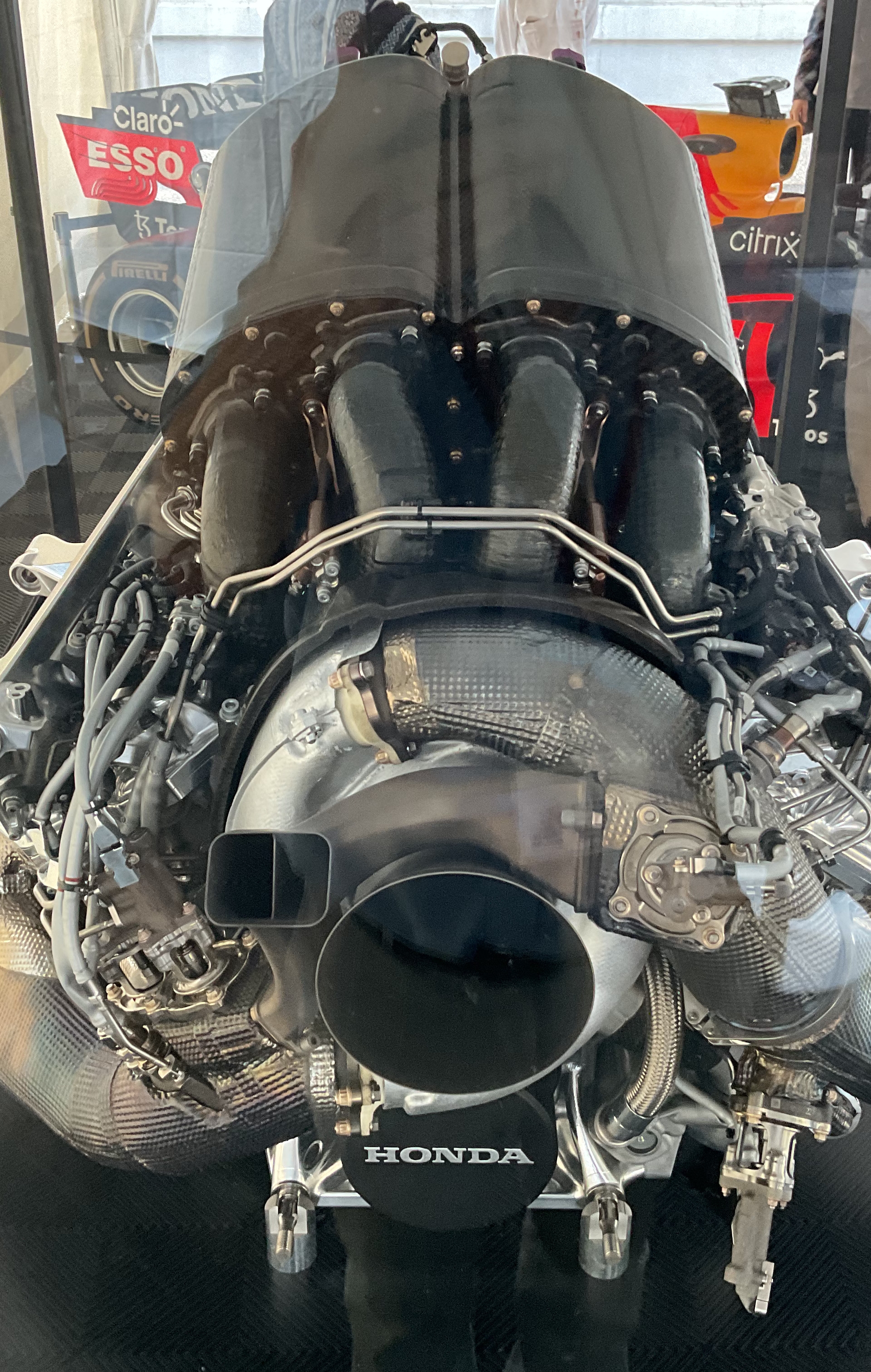

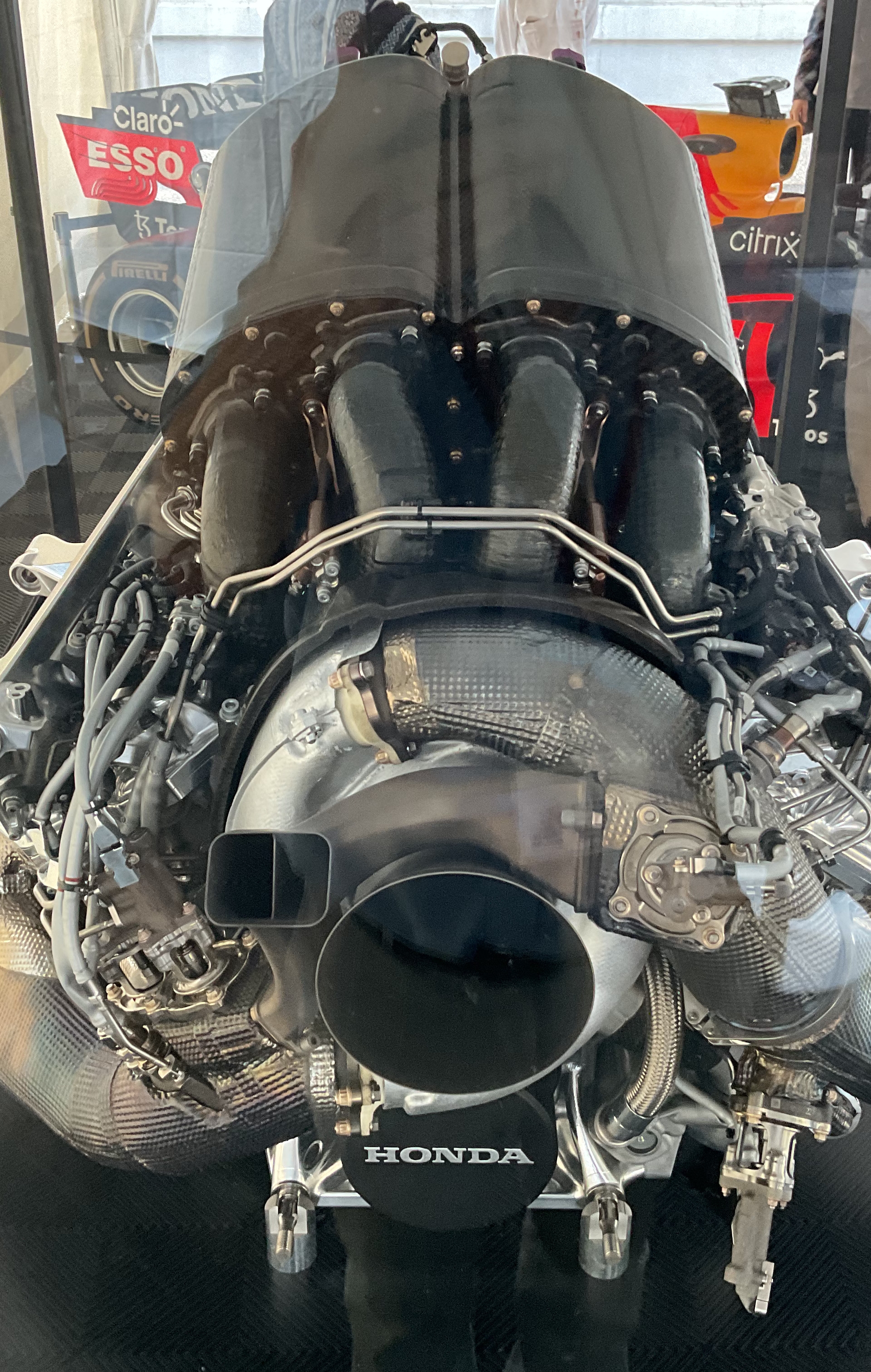

当日は講演に先立ち、早稲田キャンパス10号館前と西早稲田キャンパス57号館前にて、F1マシンや電動垂直離着陸機「eVTOL」1/10モデル、ハンズフリーパーソナルモビリティ「UNI-ONE」などが展示され、来場した本学学生らが観覧したり乗車体験することができました。

変革期こそ自らの存在価値を高める好機となる

青山副社長はまず、本田技研工業に入社後のご自身の経歴紹介から講演を開始しました。二輪車の営業を経て、若手の頃から欧州・アジア・北米などに駐在しつつ、キャリアの半分以上を海外で過ごして幅広い事業領域に関わってきた経験についての具体的な言及がありました。文系の学部出身でありながらも、同社創業者の本田宗一郎氏への憧れが入社に至るきっかけとなった過去についても触れ「文系出身の私も今、こうして皆さんの前でお話をさせていただく機会に恵まれるようになりました」と述べると、ほぼ満員となった会場は早くも熱気に満ちあふれた雰囲気となります。

青山副社長は続けてホンダのこれまでの歩みを振り返り、原動機付自転車の製造販売から事業をスタートした同社が、やがて二輪車・四輪車のほかにも次第に事業領域を拡大し、近年では世界中で多様な製品を提供するモビリティメーカーへと変貌してきた道のりについての説明がありました。

話題はモビリティ業界全体を取り巻く現在の環境に関することになり、「地球環境への課題からくる新たなルールメーキングや、モビリティの電動化・自動化をはじめとした革新的なテクノロジーの台頭、人々の生活スタイルを変える新たなデジタルサービスの浸透などが重なった今はまさに『100年に一度の大変革期』。この新しい潮流に対してどのように融合していき、好機ととらえ、新たな価値変革を生み出していくかということが、モビリティ業界全体の課題となっている」と熱意を込めて語りました。さらに、今のような大きな変革期こそが自らの価値を高める大きなチャンスであり、社会により大きなインパクトを与える好機となり得るとの見解を示しました。

その一つの事例として、1970年代の初め、世界的な大気汚染が社会問題となった頃のエピソードを紹介し、「当時は世界中の自動車メーカーが厳しい環境規制と向き合う必要に迫られ、ホンダは日本の四輪メーカーとしてはほぼ最後発のスタートでした。しかしホンダの創業者は、当時のその状況をとても恵まれた時代ととらえて果敢に挑戦を続けた歴史があります。そのような激変の時代にチャレンジし続けた経験こそ、ホンダが大きく飛躍するきっかけとなり、今日に至るまでの原点となりました」と述べ、これまで変革期が同社にとって強みとなってきたことを強調しました。

さらにホンダという会社のあり方について「意志を持って動き出そうとしている人を支えるパワーとなる。そうした会社であり続けることが、創業以来変わらない我々の存在価値だと確信しています。そのために、モビリティを通じて社会変革の原動力になるスケールとインパクトを生み出すことを常に目指しています」と力強く語りました。

人をつなぎ、新しい価値を連鎖させていく

青山真二 副社長

小栗浩輔氏

四竈真人氏

ついで青山副社長は、2023年現在のグローバルブランドスローガンである「The Power of Dreams How we move you.(夢の力であなたを動かす)」の紹介と、そこに込められた意図を解説しました。

「新たな一歩を踏み出そうとしている、意志ある誰かのための原動力となることで、将来にわたり人や社会から期待される企業であり続けたいとの思いを込めて、このスローガンを掲げています。夢の力で人を動かし、心を動かし、世界中に夢を広げていくことを目指し、今後も企業活動に取り組んで参ります」と述べ、講演のパートを締めくくりました。

青山副社長からの紹介により、続けてともに技術者である小栗浩輔氏(エネルギーシステムデザイン開発統括部 統括部長)、四竈真人氏(ソフトウェアデファインドモビリティ開発統括部 統括部長)が登壇し、ホンダのこれからのチャレンジを実現していくための具体的な技術面での方策を、スライドを用いながら解説しました。

小栗氏は「エネルギーが変わると、人の暮らしは根本的に変化します。これは、ただ単にクルマが電気自動車になるということだけにとどまりません。まだ誰も想像がつかない未来がこの先に待っており、皆さんがこれから約40年間、社会に出て仕事をしていく中で作り出す時代になるのです」と述べました。従来の集中管理型の発電から今後は分散化が進み、一台一台のモビリティが乗り物という枠組みを超えてエネルギーの媒体となっていくことの可能性を示唆しました。

続いて登壇した四竈氏は、これからの時代のモビリティについてソフトウェアの観点から解き明かしました。かつてはハードウェアにソフトウェアを合わせるという考え方が当たり前だったのが、今では逆にソフトウェアにハードウェアを合わせるほうが合理的であるとし、「今後のモビリティ業界は、人と人とをつなげ、全てをつなげていくようになるでしょう。そのことで全く新しい社会を創造していく段階に移行しつつあるのです」と見解を示しました。

その後再び青山副社長が登壇し、「従来の個人とモビリティという関係性だけではありません。社会におけるモビリティの役割というものを踏まえ、これからはさまざまなデータに全てがつながっていくことになります。これにより、モビリティとエネルギーとコミュニケーションとを連鎖させていくことで、全く新しい価値が生まれると考えています。そのような構造変革が確実に起こる世の中で、従来のフレームワークで物事を語れなくなる時代がすぐそこまで来ており、文系・理系といった区分けすらもなくなりつつあるでしょう。どのような社会を迎えるにせよ将来的に役に立つのは、学生時代から何事も真剣に取り組むことです。自らが感動するような経験を積み、その経験が将来、人や社会を変えていく原動力になると確信しています」と述べ、講演パートを結びました。

今後のモビリティ業界を見据えた有意義な討論

続く第二部として、青山副社長、小栗氏、四竈氏の三名が登壇しテーマごとのパネルディスカッションが行われました。「モビリティ業界が社会に与える影響力」「仕事を通じて成長していく面白さ」というテーマで、まず参加した学生にそれぞれ質問を投げかけ、それに答えるというかたちでディスカッションが進行しました。第一部で登壇した三氏がざっくばらんに語り合い、終始和やかな雰囲気で議論は深まりましたが、やはりここでも従来のモビリティから、ソフトウェアを含めたデータでつながっていく世界、あるいはバッテリーEVという電池を持つことによりエネルギーでつながっていく未来像を浮き彫りにする展開となりました。

第二部の後半では「学生の皆さんからのフリーQ&A」として質疑応答のコーナーがあり、来場者に自由形式で質問を投げかけたところ、多くの参加学生が積極的に挙手をし、時間の許す限り登壇者の各氏は丁寧に、熱のこもった回答をされました。すっかりくつろいだ雰囲気となった会場では終始笑いが絶えず、活発に質問をする学生の積極的な姿勢がより具体的なアドバイスを引き出す結果となり、本講演会は大盛況のうちに幕を閉じました。

講演後、文系学部の本学学生は「自分は文系ということで、今日の講演には少し気おくれする気持ちもあったが、技術に関する説明もとてもわかりやすかった。講演やディスカッションを通して、文系・理系といった区分けにとらわれず自由に夢を持つことの大切さを教えられ、とてもやる気が湧いてきた」と熱を込めて語りました。また、博士課程に在籍する参加者は「クルマといえば脱炭素の話になるのだろうと予想していたが、今日のお話はそれにとどまらず、社会全体をつなげていくという内容になり、とても興味深く聞いた。社会のルールづくりが重要だと今回の講演で気づいたので、今後モビリティ業界に携わっていきたいと思うようになった」と今後の可能性や選択肢が広がる講演会となったことを話してくれました。

青山 真二(あおやま しんじ)

1963年12月生1986年4月 本田技研工業株式会社入社2007年6月 ホンダモーターサイクルアンドスクーターインディアプライベート・リミテッド取締役社長2012年4月 執行役員2013年4月 二輪事業本部長2013年6月 取締役 執行役員2017年4月 アジア・大洋州本部長兼 アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド取締役社長

2018年4月 常務執行役員

2019年4月 北米地域本部長

兼 ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長

兼 アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド 取締役社長

2021年7月 電動化担当

2021年10月 執行役常務

2022年4月 執行役専務 事業開発本部長

兼 コーポレートブランドオフィサー

2022年6月 取締役 執行役専務 事業開発本部長

兼 四輪事業本部部長、コーポレートブランドオフィサー2023年4月 取締役 代表執行役副社長

兼 最高執行責任者、リスクマネジメントオフィサー、渉外担当

*太字は現在の職務

参加した本学学生らに熱いメッセージを送る青山副社長(中央)

日本自動車工業会 大学キャンパス出張授業2023

早稲田大学は古くから、本田技研工業株式会社やその関連会社と自動車関連技術や、先端科学技術の研究・開発において、数多くの共同研究の実施、講師派遣、技術指導、社会貢献分野での協力など、様々な形式で教員、研究者、学生と共に連携を深めて参りました。

例えば、2010年代は理工学術院の大聖研究室、草鹿研究室では委託研究を受けてガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、排出ガス浄化触媒に関する研究技術開発に取り組んでおりました。

また、2010年代を通じて、ホンダ・リサーチ・インスティテュート(HRI)と理工学術院の菅野重樹教授らの研究グループとの間で寄付研究・講座が設けられ、HRIから研究者が3名客員教員として派遣され共同研究と大学院生への講義および研究指導等が行われていました。

2020年代に入っても、理工学術院の上杉繁教授、太田有教授、所千晴教授、関根泰教授、草鹿仁教授などを中心に共同研究や委託研究などにて様々な連携が進められています。

さらに、草鹿教授が主担当をしている大学院講義科目「自動車工学」においては、非常勤講師として2020年度から岩城慎氏(現所属:Sony Honda Mobility社)、2023年度からは波多野邦道氏に加わっていただき、毎年80名近くの大学院生にデザイン・商品戦略、自動運転、の最新のトピックスに関する講義を担当いただいています。