ハイエントロピー合金メソ多孔体の合成に初成功

複数の金属原子を組み合わせて高性能を実現

本研究のポイント

- 5種類(Pt、Pd、Rh、Ru、Cu)の金属イオンを高分子ミセル表面に安定化させ、化学還元法によるハイエントロピー合金メソ多孔体の合成に初めて成功した。

- 広範囲pH領域にわたって水素発生反応(HER)に対して優れた活性と安定性を示す電極触媒であることが分かった。従来のHER触媒電極の性能を大きく上回っている。

研究概要

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院工学研究科の山内悠輔卓越教授(JST-ERATO山内物質空間テクトニクスプロジェクト研究総括、及びクイーズランド大学教授兼任)、カン ユンチンERATO研究員(物質・材料研究機構ERATO拠点内)らは、早稲田大学の江口美陽准教授、奈良洋希研究院准教授、朝日透教授との共同研究で、ブロック共重合体注1ミセル注2を鋳型として使用する化学還元法注3による、5種金属からなる多孔体骨格の合成法を新たに開発しました。その結果、ハイエントロピー合金(HEA; High Entropy Alloy)注4からなるメソ多孔体注5の合成に世界で初めて成功しました。

(左から)(早稲田大学)奈良洋希研究院准教授、(早稲田大学)朝日透教授、(JST-ERATO)カン ユンチン研究員(元早稲田大学博士課程学生)、(名古屋大学)山内 悠輔卓越教授、(早稲田大学)江口美陽准教授。

今回得られたHEAメソ多孔体(金属種:PtPdRhRuCu)は、広範囲なpH領域にわたって水素発生反応 (HER) に対して優れた活性と安定性を示す電極触媒であることが分かりました。HERに対する触媒活性は、既存の電極触媒を大きく上回り、豊富に存在するメソ細孔注6は電極中における効率的な反応物や生成物の移動を促進しています。

また、合成過程での金属析出挙動、そしてそれに伴うミセルの自己組織化を把握することで、細孔構造の形成メカニズムと各金属の役割について理解することを可能とします。これにより、本知見は他のHEAのメソ多孔体へと展開する上で極めて重要になってきます。

本成果は、電極触媒の進歩に貢献し、エネルギー変換および貯蔵用途向けの効率的で安定した触媒の開発への道を切り開くと期待されます。

本研究成果は、2023年7月13日付Nature Communicationsに掲載されました。

(1)研究背景と内容

ゼオライト、活性炭、シリカゲルに代表されるナノ空間を有する多孔質材料は、環境、エネルギー、光学、医療、エレクトロニクスなどの幅広い分野での応用が期待されています。

2013年からの国の戦略目標である「選択的物質貯蔵・輸送・分離・変換等を実現する物質中の微細な空間空隙構造制御技術による新機能材料の創製」に基づき、いくつかのPRESTO(さきがけ)注7とCREST注8(例えば、さきがけ:超空間制御と革新的機能創成など、CREST:超空間制御に基づく高度な特性を有する革新的機能素材等の創製など)のプロジェクトがこれまで実施されてきました。

多孔体が有する高い比表面積と大きな細孔容積の機能は魅力的で、ナノ多孔体としては伝統的にはゼオライトが研究されてきました。更に、1990年代からは、それよりも大きな細孔を有するメソ多孔体の研究が世界中で活発になっています。

一方で、有機種を基本ユニットとする空間物質、または有機配位子と金属イオンの「配位結合」からなるPCP/MOF注9は、その制御された空間によりガス吸着、分離、分子認識などとしての応用展開がなされてきました。一方で、電気化学反応を伴う(電極)触媒、キャパシタ、二次電池、燃料電池などへの応用を考えると、原子が共有結合または金属結合によって結合されている安定な無機固体であり、かつ導電性を有する骨格で形成された新規な多孔体を発見する必要があります。

これまで山内らは、導電体の組成になりうる無機種を選択し、設計された鋳型との新しい自己組織化を世界に先駆けて提案し、今まで合成が不可能であった組成による物質の多孔化を次々に達成してきました(例えば,Nature Protocols, 15, 2980–3008 (2020)など)。高度に空間制御された金属メソ多孔体は、それ自体が(電極)触媒として作用する金属表面を有しており、また高い比面積を有しているため、化学反応の促進に寄与する反応場が多く見られます。

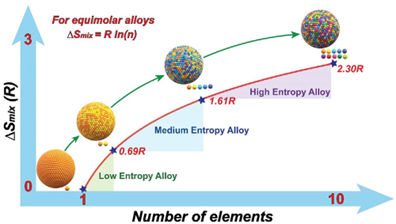

これまで報告されてきた合金メソ多孔体には2-3種類の金属元素が含まれるものはありましたが、5種類以上の元素を含むHEAは報告されていませんでした。HEAは、複数の金属元素(通常、5種以上)が均一に混ざり合っている合金のことであり、結晶構造、電子状態が非常に複雑になることが特徴で、これにより通常の合金よりも高いエントロピー(乱雑さ)が実現されます(図1)。

図1.多種類の金属原子からなるハイエントロピー合金の形成

(構成原子数(横軸)とエントロピー(縦軸)の関係、構成原子数の増加に伴いエントロピーが大きくなることを示しています。)

この乱雑さは、合金内の原子の配列や結晶構造を制御し、物理的・化学的性質に影響を与え、これらの優れた特性を用いることで、触媒、フォトニクス、生物医学において多様な用途へ用いられてきました。さらには、HEAでは所望の複数の金属元素を選び、それらの量を制御することで特性を最適化することが期待できます。

これまで、HEAからなるナノ材料ではナノ粒子などの研究が主流であり、そのナノ粒子表面の凹凸や粒子内部のコアーシェル構造化などにより、機能の向上が達成されてきました。

一方、HEAを取り扱った多孔体の例はなく、メソ細孔の細孔壁中に5つ以上の金属元素を組み込むことは、複雑な共析出反応下による核生成と結晶成長の制御の難しさにより困難でした。

本研究では、世界で初めてHEAメソ多孔体の合成に成功しました。また、ブロック共重合体ミセルをテンプレートとして使用して、Pt、Pd、Rh、Ru、Cuからなる骨格を有する多孔体を合成する化学還元法を開発しました。そして、PtPdRhRuCu多孔体は、広範囲のpH領域にわたって水素発生反応 (HER) に対して優れた活性と安定性を示す電極触媒であり、他のHER電極触媒を大きく上回る触媒活性と安定性を有することが分かりました。これにはHEAによる効果だけでなく、豊富に存在するメソ細孔により電極中の効率的な反応物や生成物の移動が容易になることも寄与していると考えられます。

(2)成果の意義

多孔構造形成のため、ブロック共重合体からなるミセルをソフトテンプレート(鋳型)として使用し、Pt、Pd、Rh、Ru、Cuを適切に金属析出させてHEAメソ多孔体を得るための化学還元法を新規に開発しました。多孔体の細孔サイズは、用いる調整ブロック共重合体ミセルの大きさで制御可能です。

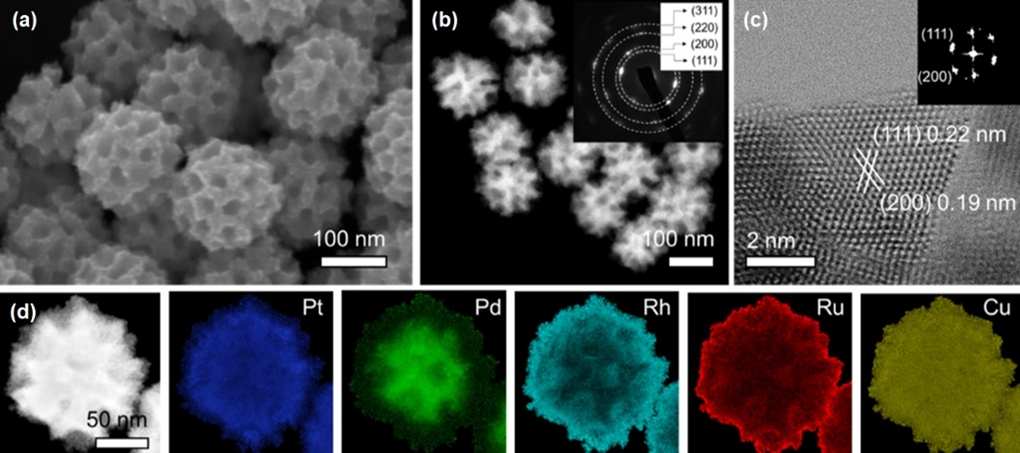

得られたHEAメソ多孔体は均一なサイズの細孔を有しており、結晶性を有する細孔壁中にはPt、Pd、Rh、Ru、Cuの各原子が均一に分散します(図2)。

図2: 得られたHEA多孔体の電子顕微鏡像と元素マッピング

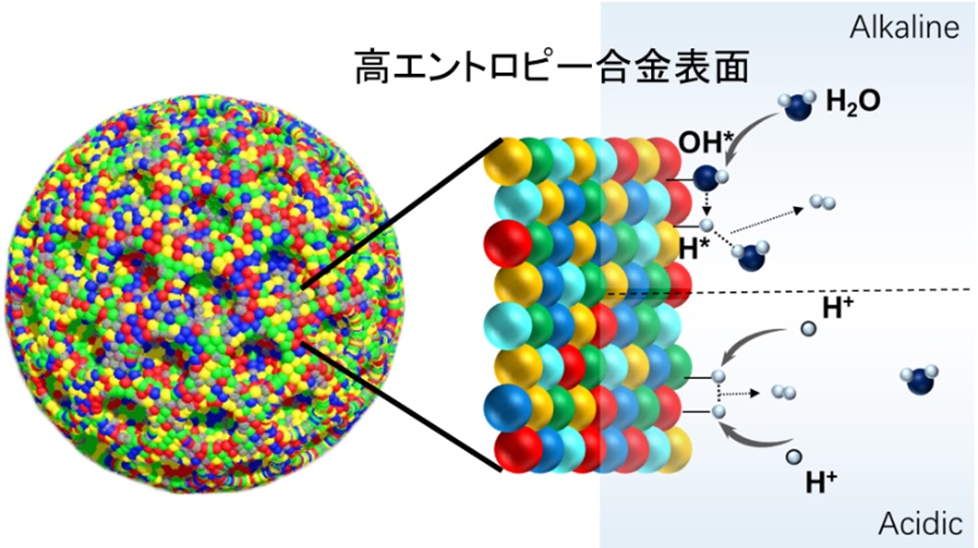

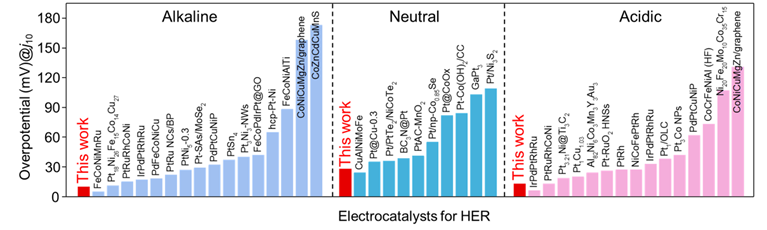

得られたPt、Pd、Rh、Ru、Cuからなる新規HEAメソ多孔体は、従来の電極触媒よりもHER に対して優れた触媒活性があり、それも広範囲のpHにわたって顕著な活性と耐久性を示しています。この並外れた性能は、細孔内の異種金属元素間に形成する活性金属部位に起因します(図3)。特定のpH下でHERに対して優れた活性を示すものは今までもありましたが,同じ触媒を用いて酸性,中性,アルカリ性下すべての条件において,優れたHER活性を達成することはできませんでした(図4)。

図3:HEA上で起こるHER反応のモデル図

図4:酸性,中性,アルカリ性下における10 mA cm−2 (η10)でのOverpotentialの比較

(Overpotentialが低いほど,より高い電位でHER反応が起こり,水の電気分解の効率が良いことを示している。)

また本研究により、HERに対して優れた触媒の合成に成功しただけでなく、金属の析出挙動とそれに伴うミセルの自己組織化を把握することで、メソ細孔構造の形成メカニズムと各金属元素の役割について理解することが可能となりました。この知見は、他のHEA合金システムへの展開を見据えた際に非常に役立ちます。

本成果は、電極触媒の進歩に貢献し、さまざまなエネルギー変換および貯蔵用途向けの効率的で安定した触媒の開発への道を切り開くと期待されます。本研究は、2020年度から始まった『JST-ERATO山内物質空間テクトニクスプロジェクト』の支援のもとで行われました。

(3)用語解説

注1)ブロック共重合体:

2種類以上の異なる化学構造をもつ繰返し単位セグメントを、互いに連結させた重合体がブロック共重合体である。ブロック共重合体は様々なナノ構造を発現する自己組織化材料としても知られている。

注2)ミセル:

ミセルとは、両親媒性分子が集まってできたコロイドのことである。両親媒性分子は、水になじむ「親水部」と、水になじまない「疎水部」を合わせて持ち、水溶液中で形成するミセルでは、親水部が外側に、疎水部が内側にある構造をしている。

注3)化学還元法:

溶液中などで、金属塩などを化学的に還元して、粉末を析出させる方法。還元方法としては、還元剤の添加による方法が一般的である。

注4)ハイエントロピー合金(HEA; High Entropy Alloy):

複数種類の金属(多くの場合5種類以上)が含まれた合金の総称。種々の合金元素が結晶格子にランダムに配置されることで、系のエントロピーが高くなるという意味で、高エントロピー合金と呼ばれている。

注5)メソ多孔体

メソ細孔を有する多孔体をメソ多孔体と呼ぶ。メソポーラス物質とも呼ばれている。

注6)メソ細孔:

IUPACでは、直径2 nm以下の細孔をマイクロ細孔、直径2―50 nmの細孔をメソ細孔、直径50 nm以上の細孔をマクロ細孔と定義している。メソ細孔を有する多孔体をメソポーラス物質、またはメソ多孔体と呼ぶ。

注7)PRESTO(さきがけ):

科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業の一つで、研究領域の責任者である研究総括が定めた研究領域運営方針の下、研究総括が選んだ若手研究者が、研究領域内及び研究領域間で異分野の研究者ネットワークを形成しながら、戦略目標の達成を目指し、若手ならではのチャレンジングな個人型研究を推進している。

注8)CREST:

JSTの戦略的創造研究推進事業の一つで、研究領域の責任者である研究総括が定めた研究領域運営方針の下、研究総括が選んだ、我が国のトップ研究者が率いる複数のベストチームが、チームに参加する若手研究者を育成しながら、戦略目標の達成に向けて研究を推進している。

注9)PCP/MOF:

Porous Coordination PolymerやMetal-Organic Frameworkの略語。金属と有機配位子からなる結晶性の多孔質材料であり、用いる金属や配位子の種類により、孔径や表面の性質を分子レベルで設計できる。

(4)論文情報

雑誌名:Nature Communications

論文名:Mesoporous multimetallic nanospheres with exposed highly entropic alloy sites

著者:Yunqing Kang, Ovidiu Cretu, Jun Kikkawa, Koji Kimoto, Hiroki Nara, Asep Sugih Nugraha, Hiroki Kawamoto, Miharu Eguchi, Ting Liao, Ziqi Sun, Toru Asahi & Yusuke Yamauchi

掲載URL:https://doi.org/10.1038/s41467-023-39157-2

DOI:10.1038/s41467-023-39157-2