「電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発」の採択および事業開始について

~国内初となる「DERフレキシビリティシステム」に必要な技術開発を実施~

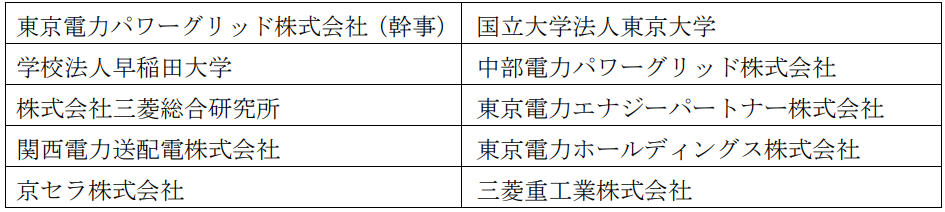

東京電力パワーグリッド株式会社、学校法人早稲田大学、株式会社三菱総合研究所、関西電力送配電株式会社、京セラ株式会社、国立大学法人東京大学、中部電力パワーグリッド株式会社、東京電力エナジーパートナー株式会社、東京電力ホールディングス株式会社および三菱重工業株式会社の10者は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、「NEDO」)が公募した「電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発」(以下、「本事業」)に応募し、6月3日に採択されました。

事業期間は2022年6月から2025年3月までの予定です。

2021年度までのNEDO事業※1において、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」)のさらなる普及拡大を目的に、先進事例の海外における分散型エネルギーリソース(Distributed Energy Resources、以下「DER」)の管理・制御方式や関連するサービスの調査が行われました。その結果を踏まえ、DERフレキシビリティ※2の活用が、再エネの大量導入時における電力系統の混雑緩和※3に有効であることが示され、それらを活用するための、「DERフレキシビリティシステム※4」を日本へ適用するための課題等が整理されています。

本事業では、2021年度までの調査結果を踏まえ、国内初となる「DERフレキシビリティシステム」に必要な技術開発を行い、システム要求仕様のとりまとめとフィールド実証におけるシステム活用の実現性を評価します。

10者は、本事業を通じて、DERを最大限活用できる仕組みを実現することにより、国内における再エネの更なる普及拡大への貢献を目指してまいります。

※1:以下2つの調査事業

- 2020年度「再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発/分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けたフィージビリティスタディ」

- 2021年度「再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発/電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発に向けたフィージビリティスタディ」

※2:発電電力や負荷の消費電力の大きさを柔軟に変化させることが可能な能力。欧州等では系統運用者からの指令等により、需給調整や系統潮流のコントロールに活用されている。

※3:再エネの大量導入時に、再エネにより生産された電力が電力系統へ大量に送り込まれること により、電力系統の送配電線の電力潮流が増加し送配電可能電力量が減少することを電力系統の混雑という。逆に、この混雑を解消する取り組み(負荷の消費電力を大きくし再エネの発電電力を吸収する等)により送配電可能量が回復することを混雑緩和という。

※4:DERフレキシビリティを電力系統の混雑解消等に活用するため、一般送配電事業者とアグリゲーターを仲介するシステム。DERフレキシビリティの調達におけるマッチングや制御量の配分、指令の発出等の機能を保有する。

以上

別紙

「電力系統の混雑緩和のための分散型エネルギーリソース制御技術開発」の概要

1.実施体制

2.事業期間

2022年6月~2025年3月(予定)

3.事業概要

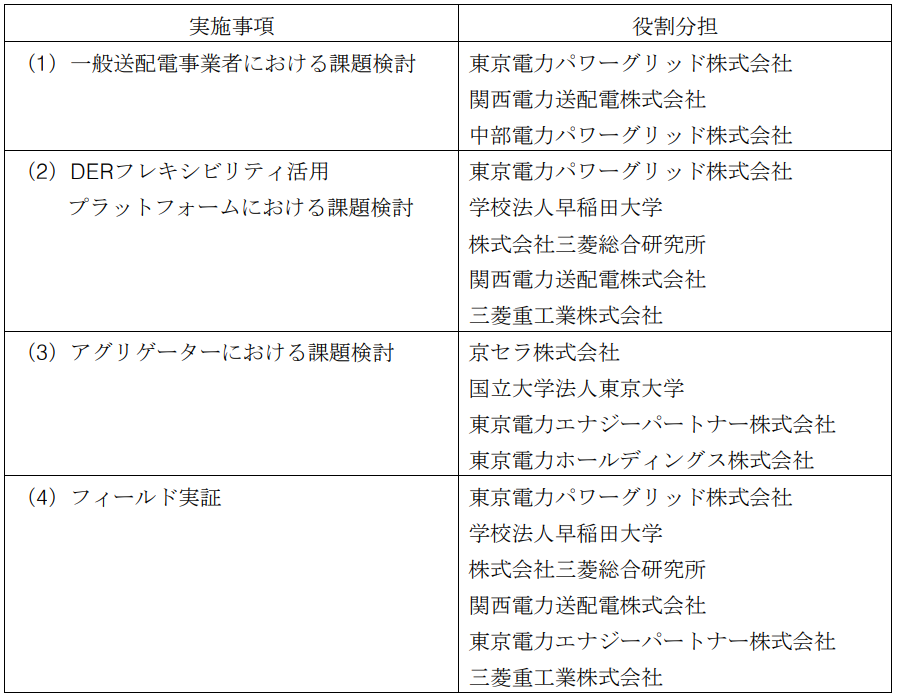

第6次エネルギー基本計画における「再生可能エネルギーの主力電源化」に向け、分散型エネルギーリソース(DER)を活用し、再生可能エネルギーの主力電源化を基盤とする次世代型の送配電ネットワークの実現が求められている。そのための技術開発として、DERの活用状況を共有し、DERの制御を可能とするDERフレキシビリティ活用システムの構築が必要となる。本事業では、DERフレキシビリティを活用した系統混雑解消を実現することで、出力制御回避に伴う再生可能エネルギーの更なる導入拡大および、系統混雑回避に伴う系統設備増強の抑制の2つの課題解決を実現する技術開発を実施する。具体的な実施事項は、以下4項目を予定。

(1)一般送配電事業者における課題検討

- DERフレキシビリティ活用のために必要な募集要件やセーフティーネット等に関する技術課題

- DERフレキシビリティ活用に伴う電力系統への影響評価

(2)DERフレキシビリティ活用プラットフォームにおける課題検討

- DERフレキシビリティ活用プラットフォームの要求仕様

- プラットフォームを介したDER活用の業務フローと課題の検討

(3)アグリゲーターにおける課題検討

- DERフレキシビリティ活用のために必要なアグリゲーターによる管理・制御などの技術課題

- DERフレキシビリティの社会実装に向けた新しい市場の仕様要件に関する検討

(4)フィールド実証

- 東京電力パワーグリッドサービスエリア内でのフィールド実証を通じ、上記(1)~(3)で検討した課題について検証を実施

4.役割分担

「3.事業概要」の実施事項に対する役割分担は、以下のとおり。

以上

補足

本事業における早稲田大学の担当部門は、スマート社会技術融合研究機構(機構長 林 泰弘)です。