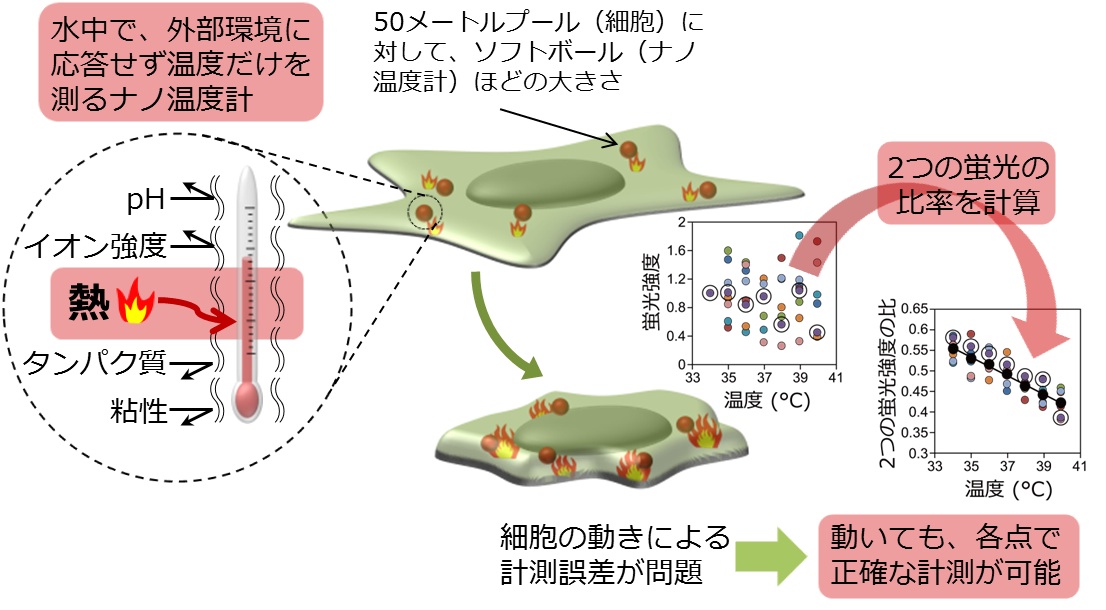

早稲田大学 早稲田バイオサイエンスシンガポール研究所(WABIOS)の鈴木団主任研究員、理工学術院の武岡真司教授、同大大学院生の武井義明氏らのグループは、2012年、動物の細胞内の局所的かつわずかな温度変化の測定を可能にする細胞内を歩くナノ温度計を開発したのに続き、水中で触れることなく細胞の中の温度を測定する「レシオ型ナノ温度計」の開発に成功しました。これまでの蛍光強度を測るナノ温度計では、対象の温度変化のみの測定でしたが、今回の開発では細胞が動いても正しい温度を測定することが可能となりました。本研究成果は「A Nanoparticle-Based Ratiometric and Self-Calibrated Fluorescent Thermometer for Single Living Cells」というタイトルで米国化学会(ACS)発行のナノテクノロジー専門誌『ACS Nano』に掲載予定で、それに先立ちオンライン版に掲載(2013年12月19日)されました。

本研究の背景と目的

温熱療法の分野など、生・医学分野の研究開発においては、生体の各部位の細かい温度分布とその時間変化を捉えることが重要な場面が多々あります。その際、家庭で用いる温度計でも温度感度は十分なのですが、正確な計測には時間がかかり(5〜10分程)、また細胞を対象に計測するには温度計が大きすぎます。また、赤外線カメラで温度の広がりを確認することもできますが、ミクロな温度の様子や時間変動を追うには不十分な現状があります。さらに、以前、鈴木主任研究員、武岡教授、および石渡教授らのグループで開発した蛍光強度を測るナノ温度計の計測法では温度変化しかわからないため、単一細胞レベル(大きさ、感度、速度)で測定できる温度計と計測法を確立する必要性がありました。

本研究で開発した新しい手法

そのため、水中で触れることなく温度イメージングできる新しい技術、「レシオ型ナノ温度計」の開発を行いました(レシオ;2つの値の比率)。蛍光顕微鏡を用いる他の観察・計測手法と高い親和性があり、一般的な生・医学研究の手法と併用可能な方法です。温度に応答するEu-TTAという蛍光色素(A)と、応答しないRhodamine 101という蛍光色素(B)を混ぜて、一つの粒子の中に閉じこめます。そのAとBの値の比率A/B(レシオ)を測ることで、レシオと温度を一対一に対応することができました。またレシオは顕微鏡の焦点ずれに影響されませんでした。pH(4-10)、イオン強度(0-500 mM)、タンパク質濃度(牛血清アルブミン0-45 wt%)、粘性(1-220 cP)といった外部環境に応答せず、温度だけを測ることも本開発の特徴の一つです。

本研究で得られた結果と知見

今回、レシオ型ナノ温度計をヒト由来がん細胞モデルであるHeLa細胞に応用しました。検証したところ、細胞が動いても正しく温度を測ることができました。刺激の無いときには、細胞の中と外とで温度差がみえませんでした。しかし細胞内のカルシウムイオン(Ca2+)濃度を強制的に上げる試薬を加えると、細胞の内部で温度が上昇し、さらに細胞の場所ごとに上昇の程度とタイミングが異なりました。細胞全体では細胞内Ca2+濃度の変化が大きいほど温度上昇も大きかったことから、ここで見られた温度変化を引き起こす熱源は、Ca2+の濃度に関係していることが判明しました。

開発したナノ温度計の特徴と機能

本研究の波及効果

今回の研究により、温度変化を利用するドラッグデリバリーシステム(DDS;微小粒子の中に閉じ込められた薬を適切な場所に、適切なタイミングで、適切な量だけ投与する方法。副作用の大幅な軽減などのメリットが期待される。)の開発・改良において当該技術を利用できます。実際、臨床試験に進んでいる刺激応答性DDSの多くは外部から操作される温度変化を利用していることから、その利用効果は高いと見込まれます。また温熱療法や、工学的用途としてはたとえば微小流路デバイスなどへの応用も期待されます。

論文題目

A Nanoparticle-Based Ratiometric and Self-Calibrated Fluorescent Thermometer for Single Living Cellsレシオ測定による自己校正機能を持つナノ粒子型の細胞用蛍光温度計

著者

武井義明1・新井敏2・村田篤1・高林昌生1・大山廣太郎3・石渡信一2,3,4・武岡真司1,2,4,*・鈴木団2,4,* (1早稲田大・先進理工・生命医科、2早稲田大・早稲田バイオサイエンスシンガポール研究所(WABIOS)、3早稲田大・先進理工・物理、4早稲田大・重点機構、*Corresponding authors)