2013年5月28日、内閣の教育再生実行会議(座長・鎌田薫早稲田大学総長)から、内閣総理大臣に第三次提言「これからの大学教育等の在り方について」が提出されました。知識基盤社会における大学の役割の重要性、教育・研究機能の充実化等について言及されていますが、その提言内容には、すでに早稲田大学が長年に渡り取り組んできた大学の国際化をはじめとする数々の改革内容が含まれています。また、2012年11月に発表した創立150周年に向けた中長期計画Waseda Vision 150で目指す大学像との共通点も数多くあり、本学の進むべき方向について意を強くした次第です。

早稲田大学は、自らのビジョンが社会の要請に応えているのか、「進取の精神」にふさわしく時代を先取りしたものなのかなどについて常に点検を重ねながら改革を進めていく所存です。そこで今回の第三次提言につきまして、これまでの本学の改革実績、Waseda Vision150との関連性を項目別に整理いたしました。

教育再生実行会議では、今後5年間を「大学改革実行集中期間」と位置づけ、速やかな改革の実行を求めていますが、早稲田大学では、すでに総長を本部長とするWaseda Vision150推進本部を設置し、具体的なプロジェクトの実現に向けた大学改革をスタートしています。早稲田大学は、これまで取組んできたグローバル化推進等の実績をもとに、今後も日本の大学の先頭に立って改革を進めることで、世界に伍して戦える大学を目指してまいります。

これまでの歩みをさらに進化させ、アジアのリーディングユニバーシティとして確固たる地位を築くために、早稲田大学はWaseda Vision 150を不断に改善し、より良いものへと進化させ、実現していきます。

なお、本資料全文のPDF版をご用意しています。あわせてご参照下さい。

ご参考

教育再生実行会議 第三次提言の主要項目と「Waseda Vision 150」

教育再生実行会議 第三次提言の主要項目と「Waseda Vision 150」

※第三次提言からの抜粋は、早稲田大学が行ったものです。

教育再生実行会議提言1

グローバル化に対応した教育環境づくりを進める。

世界で活躍できるグローバルリーダーを育成すること、グローバルな視点をもって地域社会の活性化を担う人材を育成することを求める提言。また、優れた外国人留学生の受け入れ等により大学の国際化を促進し、教育・研究を向上させ、日本の学術・文化を世界に広めることなども求めている。

教育再生実行会議提言1

①徹底した国際化を断行し、世界に伍して競う大学の教育環境をつくる。

- 日本における世界水準の教育提供、海外研究者との国際共同研究などを充実させるための海外トップ大学の教育ユニットの誘致、ジョイントディグリーの提供など、現行を越えた取り組みを可能とする制度設計。

- 優秀な外国人教員増加のための待遇、生活環境面の整備・支援。

- 日本人教員の英語による授業比率の上昇。

- 海外キャンパスの設置による日本の教育プログラムの実施や研究活動の促進。

- 外国人教員の積極的採用、海外大学との連携、英語授業による卒業などの国際化を進める「スーパーグローバル大学(仮称)」への支援。

- 国際共同研究等を充実させ、世界大学ランキング100位以内に10校以上ランクイン。

- グローバルな視点から地域社会の発展を支える知的推進拠点への支援。

早稲田大学の取り組み

早稲田大学では、1882年の創立以来「進取の精神」のもと、たゆまぬ改革を続けており、ここ十数年間については、「21世紀の教育研究グランドデザイン」「Waseda Next 125」を策定し、さまざまな改革を実施しています。特に「Waseda Next 125」においては、「早稲田からWASEDAへ」をスローガンに、積極的に国際化を推進してきました。

そのなかで、コロンビア大学、北京大学等とのダブルディグリープログラムを構築し、世界の有力大学との教育的連携を進めただけでなく、シンガポールのナンヤン工科大学との共同研究を推進するなど、教育・研究の両面での国際化を進展させています。

2010年9月には、グローバル30による学生の受入れを開始するなど、全体で6学部11研究科において、英語による授業のみで学位取得が可能な「英語学位課程」を設置しています。また、優秀な外国人研究者が日本での研究に専念できるよう、生活支援(Visa支援、住居サービス、家族交流会、学校紹介等)や研究支援を充実させる体制を構築しました(International Scholar Services)。

これらの実績を基盤に、「Waseda Vision 150」では、さらなる教育研究環境の充実を目指しています。例えば、海外トップ大学とのダブルディグリープログラムを充実させることや、早稲田大学の研究者と海外大学の研究者の研究内容のマッチング方法を検討し、国際共同研究を推進するなどの施策を、積極的に展開していきます。

<Waseda Vision 150の関連プロジェクト(PJ)>

教育再生実行会議提言1

②意欲と能力のある全ての学生の留学実現に向け、日本人留学生を12万人に倍増し、外国人留学生を30万人に増やす。

- TOEFL等の活用、英語教育プログラムの充実による実践的な英語力の習得と海外留学の促進。

- 多様な言語、例えば実践的中国語等の充実。

- 海外大学との交換留学、単位互換の促進。

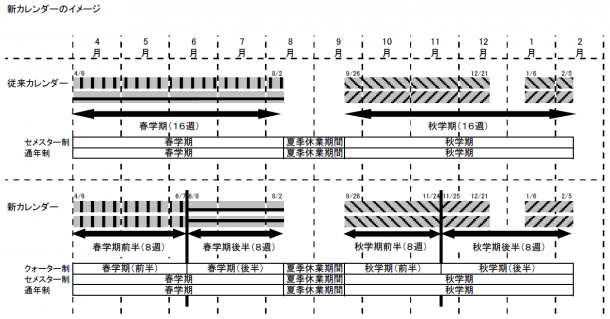

- クォーター制度など国際化に対応した学事暦の導入。

- 海外インターンシップなど、海外で活躍する学生に対する支援と単位認定の促進。

- 留学等の海外での活動を支援するための給付型奨学金制度充実を目的とした、企業、個人等からの寄付促進のための仕組みの構築。

- 企業や国家公務員の採用において、留学経験を持つ学生の積極的な採用の促進。

- 外国人留学生受け入れの拡大のための海外拠点整備、渡日前の奨学金決定等の仕組みの構築。

- 外国人留学生への日本語教育、寮整備、日本企業への就職支援の充実。

- 日本企業による優秀な外国人留学生の積極的採用。

早稲田大学の取り組み

早稲田大学は、創立2年後の1884年に最初の留学生を受入れ、その後も多くの留学生が学び、帰国後に母国のリーダーとして活躍しています。

現在、受入留学生数、派遣留学生数は日本一となっていますが、Waseda Vision 150では、それをさらに推進し、受入留学生数10,000人、全学生の海外留学を目標に教育環境の整備、留学プログラムの充実化を進めています。

http://www.waseda.jp/jp/news13/130610_ryugakusei.html

早稲田大学のグローバル化推進の基盤として確立した英語教育は、Tutorial Englishとよばれる徹底した少人数授業です。講師1名対学生4名の対話を中心とした授業により、学生は生きた英語に触れることができます。これまでに延べ80,000人以上が受講し、海外留学等に役立てています。なお、この手法は現在では中国語教育にも取り入れられています。

また、国際アドミッションズオフィスを設置し、海外オフィス(中国、台湾、シンガポール、タイ、ドイツ、フランス、米国)の活用による、現地における機動的、日常的な学生募集活動、渡日前奨学金の拡充、協定大学との交換留学促進、日本における留学生生活支援を充実させるなど、全学的なグローバル化の推進により受入留学生数は2008年度の2,951名から、2012年度には4,427名となりました。また、学生の多様なニーズに応える中期・短期の留学プログラムの開発により、さまざまな形態による派遣留学生数も2008年度の1,850名から2012年度には2,576名と増加しています。

制度面の改革としては、2013年度から導入したクォーター制をさらに充実し、留学を促進するとともに、教員の海外派遣、受入れを活発化させ、教育研究両面におけるグローバル化を進展します。

http://www.waseda.jp/jp/news13/130409_quarter.html

現在建設中の中野国際コミュニティプラザにおいては、居住する外国人留学生と日本人学生を対象に、教室だけでは学べない全人教育プログラムを実施し、多様な価値観を持ったグローバルリーダーの育成に取り組みます。また、2010年度から重点強化した外国人留学生向けのキャリア形成・就職活動支援などをさらに充実させ、個々のニーズに沿った支援を行っていきます。

<Waseda Vision 150の関連プロジェクト(PJ)>

- 多様で優秀な学生獲得のための方策の検討と推進PJ

- TSA/ISAから交換留学プログラム(EX)へのシフトPJ

- 学部・研究科におけるクォーター制の促進PJ

- 学部のカリキュラムに密接に連携した国際教育プログラム(SSA)の開発PJ

- 奨学金制度設計PJ

- 中期・短期留学プログラムの開発PJ

- 中野国際コミュニティプラザ推進PJ

- 社会貢献・ボランティア活動を通じた人材の育成PJ

- 常時資金獲得体制の構築PJ

- 留学経験者キャリア支援の強化PJ

- 海外拠点の役割の明確化と、その活用PJ

- 多様で優秀な学生獲得のための方策の検討と推進PJ

- 社会の変化に対応して定常的に入試を改革できる体制の確立PJ

- 外国人留学生就職活動支援の強化・整備PJ

- 語学と教養科目を組み入れた留学生受入プログラムの開発PJ

- 日本語を中心とした外国学生導入プログラムの拡大PJ

教育再生実行会議提言1

③初等中等教育段階からグローバル化に対応した教育を充実する。

- 小学校における英語学習の拡充、中学校における英語による英語授業の充実。

- JETプログラムの拡充等により英語に触れる機会の拡大。

- 教員の海外派遣を含めた研修の充実。

- スーパーグローバルハイスクール(仮称)の指定による、国際的素養の育成。

- 国際バカロレア認定校の大幅な増加。

早稲田大学の取り組み

早稲田大学には、2つの附属校(早稲田大学高等学院および中学部、本庄高等学院)と5つの系属校(早稲田実業学校、早稲田中学校・高等学校、早稲田渋谷シンガポール校、早稲田摂陵中学校・高等学校、早稲田佐賀中学校・高等学校)があります。

2002年度からは、学部の正規授業を高校在学中に聴講できるよう、語学や国際関連を含む科目(年間で約70科目)を高校生に開放しており、これまでに延べ1,679人が聴講しています。また、ICC(国際コミュニティセンター)アウトリーチプログラムとして、早稲田大学の外国人学生と日本人学生がペアで授業案を作成し、小・中・高生の教育現場に出向き、異文化理解力を養うための支援も行ってきました。

今後は、スーパーグローバルハイスクール(仮称)や国際バカロレア認定校を意識した教育も展開していきます。

<Waseda Vision 150の関連プロジェクト(PJ)>

教育再生実行会議提言1

④日本人としてのアイデンティティを高め、日本文化を世界に発信する。

- 日本人としてのアイデンティティを高めるための、国語教育、伝統・文化への理解を深める取り組みの促進。

- 海外における日本語学習や日本文化の理解促進。

- 日本文化を指導できる人材育成・指導プログラムの開発

早稲田大学の取り組み

早稲田大学では、1905年に「清国留学生部」を設置するなど、設立当初から海外に広く門戸を開いています。これは、人材を育成すると同時に日本文化を海外に広める役割も果たしています。

現在は、国宝2件、重要文化財7件、重要美術品8件を含む図書資料、美術品、書画、博物資料、映像資料、記録文書類 など約500万点以上が、図書館、坪内博士記念演劇博物館、會津八一記念博物館、大学史資料センターなどに所蔵されています。これら貴重な文化資産を、早稲田の教育・研究に資するのみならず、広く社会に公開するための文化事業を積極的に行っています。

さらに、「Waseda Vision 150」においては、「世界に向けての文化発信プロジェクト」により、本学の文化資産を海外にも積極的に紹介し、日本文化、アジア文化の発進の一助としていきます。また、文化資産をデータベースに登録、公開するバーチャルミュージアムなど、発信力を強化する方策を検討しています。

<Waseda Vision 150の関連プロジェクト(PJ)>

教育再生実行会議提言1

⑤特区制度の活用などによりグローバル化に的確に対応する。

- 提言書に示すグローバル化に対応した大学への、国からの規制改革や支援措置。

早稲田大学の取り組み

国による規制改革や支援措置などのうち、早稲田大学の方向性と合致するものを積極的に活用し、大学のグローバル化、教育研究の高度化を加速させていきます。

教育再生実行会議提言2

社会を牽引するイノベーション創出のための教育・研究環境づくりを進める。

イノベーション創出のため、技術力、発想力、経営力等の複合的な力を持ち、新たな付加価値を生み出す人材の育成が必要とする提言。特に理工系人材の育成や、産学連携が重要としている。ライフサイエンス分野を含む理工系分野の強化とともに、産学連携による持続的なイノベーションを創出することも重要としている。

- 文理横断型プログラム開発の支援と文系理系双方の基礎知識、基礎的教養、表現力、文化的素養等を育成するための、教養教育の充実。

- 「理工系人材育成戦略(仮称)」による、理工系人材の戦略的育成と、「産学官円卓会議(仮称)」による推進。

- 大学の理工系分野強化を目的とした教育・研究組織再編と先端的基礎研究への支援。

- 起業家精神を育てるとともに、世界で活躍できる人材育成のための、経済・経営を中心とした学部・大学院カリキュラムの強化。

- 専門分野を超えた体系的な博士課程教育の構築、大学院教育の充実とイノベーションが創出されるような大学院入試の見直し。

- テニュアトラックの普及・定着、研究費や研究スペース確保など若手研究者の環境整備。

- 産業界、国による博士課程修了者の積極的な採用促進。

- 企業人の学び直しを通じて、研究者と企業の連携による事業化をマネジメントできる人材の育成。

- スーパーサイエンスハイスクール、科学の甲子園等の取り組みへの支援。

早稲田大学の取り組み

「Waseda Next 125」では、全学基盤教育充実の取り組みのなかで、すべての入学者を対象とする初年次教育として、あらゆる学問分野の基礎的能力を身につけるための導入科目(WASEDA式アカデミックリテラシー科目)を2002年度から設置しています。例えば、数学的な論理的思考を身につけるための「数学基礎シリーズ」や、書く力を鍛えて思考を深めるための「学術的文章の作成」などの授業を実施しています。今後の教養教育の在り方については、2011年度から2012年度にかけて「教養教育シンポジウム」を8回開催し議論を重ねました。

http://open-waseda.jp/academic_lite/index.php

http://www.waseda.jp/jp/news11/120117_v150sympo.html

また、これまでの基盤・教養教育に関する議論を経て、グローバル人材を育成することを目的に、2013年4月グローバルエデュケーションセンターを設置しました。専門分野を学ぶ基礎となり、社会に出てから様々な世界で活躍するために必要となる基盤教育・リベラルアーツ教育(共通基礎教育含む)・国際教育をより充実させていきます。

http://www.waseda.jp/jp/news12/130222_gec.html

高校における取組については、高等学院、本庄高等学院がスーパーサイエンスハイスクールに指定され、大学での学術研究へとつながるような高度な理数系領域について学習しています。

研究面においては、研究重点化施策として、全学を横断した研究を展開するプラットホームとして研究院体制を構築し、その体制のもと文理連携研究、基礎・基盤研究など多様な研究が重点領域研究として、展開されています。更に、全学の研究活動の調査・分析や新しい研究推進制度の立案、大型競争的資金獲得の支援等を担う組織として研究戦略センターを設置する等、研究環境、支援体制の整備に取り組んでいます。これらの取り組みを基盤として、研究の組織化(チーム型、組織型研究の拡充・強化)、研究指向の展開(社会の課題と結びついた分野への新たな挑戦)、国際化の推進(国際共同研究への一層の推進、国際人材の活用)を柱として研究力強化に資する制度、組織改革に取り組み、国際研究大学としての地位の確立を目指しています。若手研究者の育成に関しては、高等研究所において理工系人材を対象にテニュア・トラック制度を導入し、若手研究者に競争的環境のなかで自立性と活躍の機会を与える仕組みを構築しています。

今後は、「Waseda Vision 150」の各プロジェクトのなかで、学部と大学院のプログラム連携、大学院カリキュラムの体系化など、イノベーションを創出する人材を育成するための教育内容を強化するとともに、国際競争力の高い研究者の育成と優れた研究成果の創出のためにさらなる研究環境の充実を図ってまいります。

<Waseda Vision 150の関連プロジェクト(PJ)>

教育再生実行会議提言3

学生を鍛え上げ社会に送り出す教育機能を強化する。

社会から求められる人材を育成するため、大学は、教育内容を充実し、学生が徹底的に学ぶことができる環境を整備すべきという提言。

- 課題発見・探求能力、実行力などを持つ人材を育成するため、アクティブラーニング、双方向授業など、教育方法の質的転換。

- 学修時間の確保、学修成果の可視化、厳格な成績管理などの実現。

- インターンシップ、フィールドワーク等の体験授業を通じた社会との接続を意識した教育。

- 地方公共団体や地域産業界との連携、実践教育プログラムの提供。

- 教員養成学部における、質的充実への転換。指導経験のある大学教員の採用増と実践型のカリキュラムへの転換。学生による学校現場でのボランティア体験。

早稲田大学の取り組み

創設者大隈重信は、学問の成果を世のため人のために用いるという利他主義的な人格の養成が重要であると説いています。早稲田大学では、大隈の精神を基に、学生の社会貢献を通し、社会と大学をつなぐことを設立理念として、平山郁夫記念ボランティアセンターを2002年に設置しました。2011年度からは全学共通副専攻「社会貢献とボランティア」を開設し、海外での実習科目も含め、講義と実践による「一歩踏み出す」学生を育成しています。

また2007年から始まった企業・自治体の抱える諸課題を、学生が企業人や自治体職員と一緒になって解決策を提案する「プロフェッショナルズ・ワークショップ」やPBL(プロジェクト・ベースド・ラーニング)による「学生の地域活性化フィールドワーク」、「企業経営者と外国人留学生の協働セミナー」も成功させています。

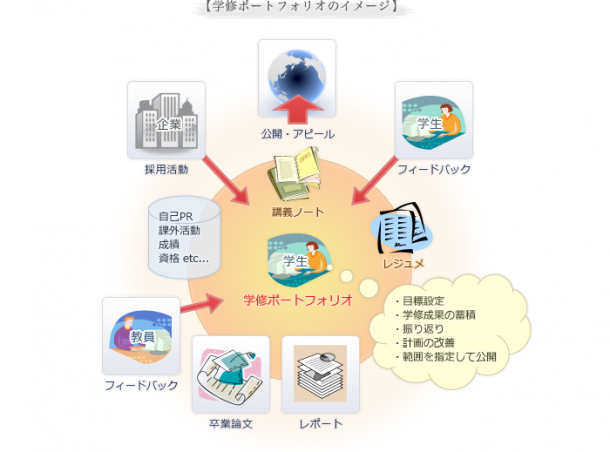

http://www.waseda.jp/wpo/propro/

一方、「Waseda Vision 150」では、対話型、問題発見・解決型教育への移行を掲げ、そのための環境整備を進めていきます。こうした授業の増加により、学生の学修時間は大幅に伸びて欧米並みになりますので、ICTを活用し、場所や時間を問わずあらゆる場面で学ぶことができる仕組みが必要になります。具体的には、説明型の講義は可能な限りデジタル化され、学生はモバイル機器等で事前に講義を視聴したうえで授業に参加、教室ではグループワークやディスカッションが中心となる、というスタイルに変えていきます。さらには、教室で学ぶだけではなく、ボランティアやインターンシップ、フィールドワーク等の提供機会を増大させ、実践力のある学生を育成していきます。そして、授業や課外活動等の学生生活の軌跡をポートフォリオとして蓄積できる仕組みを構築し、就職活動も含めあらゆる場面で学生が活用できるようにします。

<Waseda Vision 150の関連プロジェクト(PJ)>

教育再生実行会議提言4

大学等における社会人の学び直し機能を強化する。

大学=18歳入学という日本型モデルを打破し、社会人が新たな能力を獲得するための学び直し機能を強化すべきという提言。

- 職業上必要とされる高度な知識、キャリア転換に必要な知識などのニーズに応じたオーダーメイド型教育プログラムの開発。女性の活躍に資する学び直しも支援。

- 社会人教員の活用による先駆的な授業、産業界との協働による実践的職業プログラムなどの開発。

- 「理工系人材育成戦略(仮称)」に基づいた理工系分野の学び直し環境整備への支援。

- 環境整備のための、短期プログラム、通信教育、ICTの活用の促進。

- 企業による、サバティカル、労働時間弾力化等の促進。

- 5年間で社会人受講者数の倍増(12万人→24万人)のための奨学金制度や事業主への経費助成等の支援。

早稲田大学の取り組み

現在、早稲田大学では延べ約35,000人の社会人が学んでいます。30年以上の歴史を持つエクステンションセンター(オープンカレッジ)と、2000年以降に設立した6つの専門職大学院が中心となっています。

今後は、学位プログラムを充実させるとともに、社会人が学びやすい環境を整えてまいります。学習者のキャリアアップとライフステージに沿った体系化されたプログラムサイクルとして再構築し、50,000人の受講生を目指していきます。特に、国内のエグゼクティブ向け研修事業や海外からのビジネスマンを受入れるプログラムも展開、個人や企業などの団体まで、対象に応じたきめの細かいプログラム設計を実現し、社会のあらゆるニーズに対応します。また、オープンカレッジについては、2014年度竣工の中野コミュニティプラザ内に設置するエクステンションセンター中野校の開校に向けた準備を進めています。

http://www.waseda.jp/wbs/wbsrc/02nondegree/index.html

ビジネス教育の分野においては、企業の役員・役員候補を対象に、トップマネジメントとして求められる高度な経営管理能力の開発を目的とした短期集中の「エグゼクティブプログラム」、経営を担うマネジメントクラスの人材を対象に、激変するグローバル競争や国内の構造変化に対応できる企業幹部の養成を目的とした短期集中の「トップマネジメント研修」、最新のMBAナレッジを求めるマネージャーやビジネスパーソン、あるいはMBA受験・入学準備を考える方を対象とした「MBAエッセンシャルズ」、企業・団体等の委託によりプログラムを開発する「オーダーメードプログラム」などを実施し、こうしたノウハウが学位を授与するMBAプログラムに反映される仕組みが確立されています。今後もこの循環型の教育システムの強化を図っていきます。

また、地域の企業経営者や地域リーダーを対象とした人材育成セミナーを自治体と連携して行い、これまで大学が培ってきた教育のノウハウやコンテンツを企業の人材育成、女性のキャリア開発、シニア世代のスキルアップに適用し、大学のキャンパスのみならず企業や地域を「教室」として、社会人と学生が共に学ぶ学習空間(新たなラーニング・コモンズ)の創出を目指します。

<Waseda Vision 150の関連プロジェクト(PJ)>

教育再生実行会議提言5

大学のガバナンス改革、財政基盤の確立により経営基盤を強化する。

これら提言の実現のためには、大学ガバナンス改革、官民からの財政支援による経営基盤の強化が必要という提言。

- 学長が全学的リーダーシップをとれる体制の整備。

- 学長の選考方法等の在り方の検討。

- 教授会の役割の明確化。

- 理事会、役員会の機能の見直し、監事の業務監査機能強化。

- 法令改正および学内規定の見直し。

- 国からの私学助成等の基盤的経費へのメリハリある配分。

- 教員評価等、教員の能力を発揮させる改革への評価。

- 公募型資金への間接経費の設定と効果的な活用。

- 寄付拡充、民間資金導入のための、税制面を含めた環境整備。

- 高等教育の大部分を担う私立大学が、グローバル人材の育成に積極的に取り組むことができるよう、国は財政基盤の確立を図る。

- 大学教育の質を保証する総合的な仕組みの構築。

- 学長、知事、産業界から構成される総理大臣主催の「大学将来構想サミット(仮称)」の開催。

早稲田大学の取り組み

「Waseda Vision 150」では、社会の要請に応えるだけではなく、時代を先取りし行くべき方向に先導していくことも大学の重要な使命ととらえ、教育研究改革を支える基盤を整備するための核心戦略12「進化する大学の仕組みの創設」を中心に、改革を進めていきます。

例えば、高等教育機関の在り方、役割について常に検討する組織の設置、戦略的な広報発信による早稲田ブランドの構築など、これまでの枠組みを超えた取り組みを進めていきます。また、教育・研究、大学事業等の諸活動について、PDCAサイクルを基本とした評価制度を構築し、常に改善していく組織となります。

財政面においては、寄付金獲得100億円、受入研究費200億円という数値目標を設定するなど、財政基盤・収支構造の抜本的見直しにも着手しています。また、私立大学としての適切な財政基盤を確立するためには、国庫助成、民間資金などの積極的な活用を目指し、他私立大学とも協働していくことが必要であると考えます。

<Waseda Vision 150の関連プロジェクト(PJ)>

以上