理工学術院の大貝晴俊教授(情報生産システム研究科)は博通テクノロジー(北九州市)と共同で、LED(発光ダイオード)などの照明の明るさを無線で自動調整できるシステムを開発しました。オフィスの自然光や人の動きに応じて調光できるシステムで大きな節電効果が期待できます。研究成果の概要は以下の通りです。

無線ネットワークを用いた室内照明の節電制御システムの開発

我が国の年間需要電力量は高効率機器の導入など省エネルギー化努力によって約9,200億kWhで推移している。しかし地球温暖化を防止する低炭素社会を実現するための国際的な約束を果たすには、更なる省電力を実現する効果的な施策が求められる。それにも増して、平成23年3月11日に生じた東日本大震災における原子力発電所の被災事故によって、効果的な節電施策は喫緊の重要課題となっている。

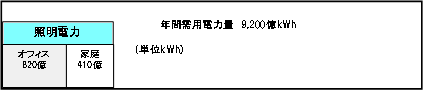

オフィスビルは年間需要総電力量の約1/3を消費し、その1/3が照明に消費される(図1)。消費エネルギーから見ると、オフィスビルが消費する全エネルギーの21.3%が照明で消費される(省エネルギーセンター)。したがって照明の節電は最も容易な省エネルギー対策であり効果も大きい。しかし多くの施策は個人の意識や努力に依存しているのが現状である。

図1 我が国の年間消費電力量と照明に使われる電力

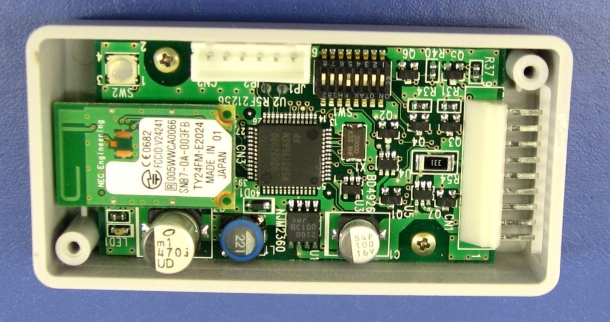

早稲田大学大学院情報生産システム研究科大貝研究室と博通テクノロジー(株)は、自然採光の変化や執務者の離席に応じてダイナミックに調光制御を行う、小規模オフィスでも導入可能な「無線ネットワークを用いた室内照明の節電制御システムの開発」を共同して提案し、平成21年度北九州環境未来技術開発助成事業FS研究に採択された。インバータ40W直管蛍光灯x 2 4基、照度センサ3個およびネットワーク制御装置1台からなる評価システムを試作して節電効果を検証し、提案システムの有効性を示した。 平成22、23年度の実証研究では、FS研究で開発したハードウェアおよび制御ソフトウェアの機能を拡充し、実際のオフィスを模擬した実験環境を構築して試験を行うことにより、高い動作安定性を持つ実用レベルのシステムを完成した。様々な条件下で省電力効果のデータを蓄積して早期事業化を開始した。また進展の著しいLED照明にも対応した。

1. 無線による室内照明制御システム

本提案の室内照明制御システムは、

(1)天井に設置する複数の調光可能な照明装置(インバータ蛍光灯、LED照明など)

(2)所定の場所の照度を測定する複数の照度センサ

(3)1台のネットワーク制御装置

から構成する。これらの装置間を、ネットワーク制御装置を中心としてネットワーク接続してメッセージを交換することによって、所定の場所の照度を所定の値に制御することを可能にする。相互接続に無線ネットワークを用いることによって配線に必要なコストを削除し、安価なシステムを実現できる。

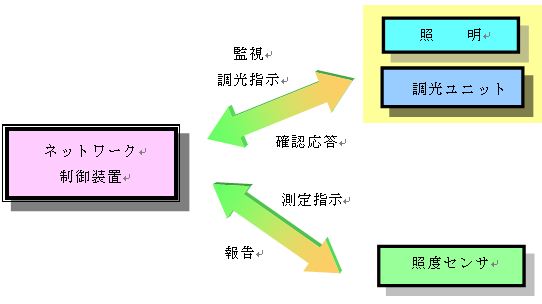

この節電制御システムでは図5に示すように、ネットワーク制御装置を中心としてメッセージの交換が行われる。更新頻度を高くすればシステムの安定性が高まり制御誤差も小さくなるが、照度センサは頻繁に無線メッセージを送信することになり電源の消費が増大する。一方、更新頻度を小さくすればシステムは自然光の変化に追随できなくなり、調光最適演算の結果が振動してしまう。照度センサ電源の消費とのトレードオフで実験的に2分間隔で照度測定値を更新することとしている。

2.調光最適化ソフトウェア(最適化エンジン)

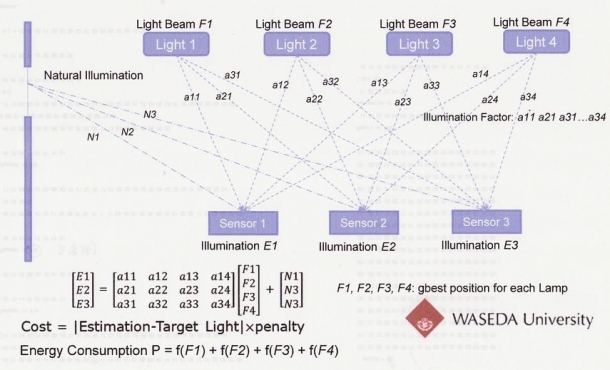

図6 照度予測モデル

図7 PSOを用いた調光率の設定

図9 PSOでの最適化例(1)

図10 PSOでの最適化例(2)

図6に照度を予測する計算モデルを示す。ある場所の照度はそれぞれの照明からの光と窓を通して入射する自然光の結果である。各照明の明るさが変わらなければ、その場所の照度は自然光の明るさの変化に対応して変化する。逆に、自然光の明るさが変化したとき、それぞれの照明の明るさを調節すればその場所の照度を不変にすることができる。複数の場所における照度を不変に保つためのそれぞれの照明の明るさの条件を求める方法が照度予測モデルである。一般的に、要求条件を満足する照明の明るさの組み合わせは多数ある。

照明が消費する電力は明るさに比例すると仮定する。それぞれの照明の多数の明るさの組み合わせのなかから、照明全体での消費電力を最小とする明るさの組み合わせを選び出すのが調光最適化演算である。

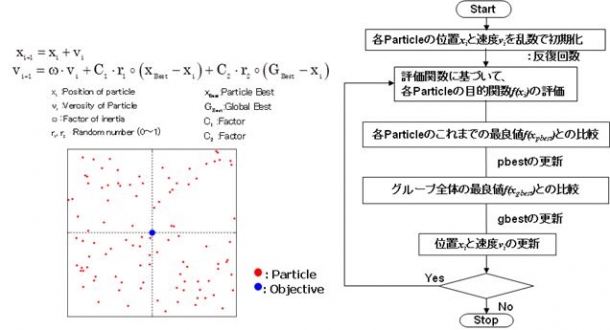

処理能力の大きくないマイクロプロセッサで効率的に最適化演算を行う手法として粒子群最適化(PSO, Particle Spam Optimization)を採用した。

図7にPSOの処理フローを示す。個々の粒子が望ましい方向に向かっているかどうか(Particle Best)、全体としてはどうか(Global Best)の両面から判断することによって、効率よく最適方向に収束することができる。

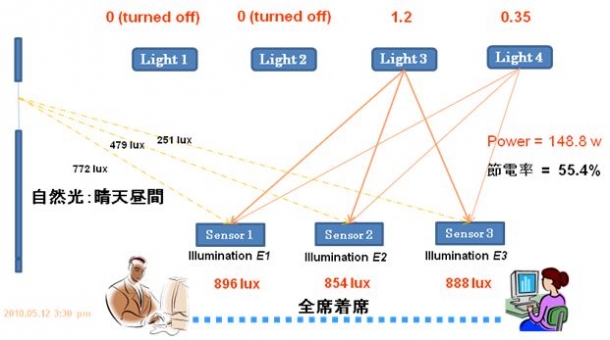

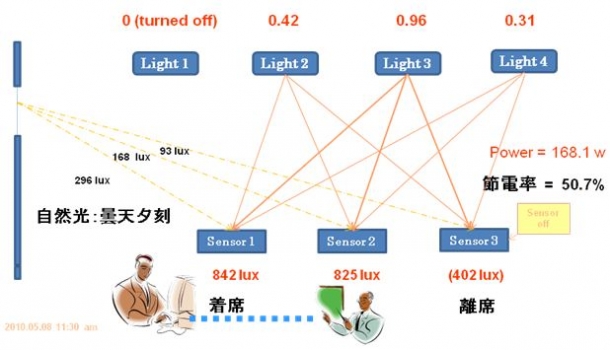

図8および図9は簡単な1次元モデルでの調光最適化の例である。3人の席の照度が所定の値になるように4台の照明の明るさが最適値に設定される。図9では1人が席を離れたのでこの席は暗くてもよい。残った2人の席の照度が所定の値に維持され、かつ節電できるように各照明の明るさが再設定された。

3.照明制御の実証実験結果

表1 実証研究施設(蛍光灯)での調光制御による節電量

図11 LED照明制御の電力消費

照明を調光することによって節電できる主な要因は3つある。

(1)発光は動作時間の経過と共に低下し暗くなる。70%に低下する時点を寿命とするので、当初は過度に明るい。過度に明るい部分を調光する(初期照度補正)。

(2)部屋の窓側は自然光が入るので明るい。自然光の明るさ部分を調光する(昼光連動)。

(3)部屋を一様の明るさに照明するのではなく、各エリアに必要な明るさに応じて調光して照明する。

部屋全体を1,000ルクスに制御するとき、日照がある時間では48%、雨天でも33%の節電が可能である。うち26%は照明が明る過ぎるのが要因で、調光によって夜間でも節電できる(初期照度補正)。表1に蛍光灯実証研究施設での結果をまとめる。

実証研究第2年度において、北九州産業学術振興機構(FAIS)産学連携センター1号館展示ホール会議室に設置されたLED照明を利用して実験を行った。

LEDは半導体素子であるので、蛍光灯に比し発光の大きさをはるかに高速に制御できる。調光できる範囲(ダイナミックレンジ)は蛍光灯が約20%~100%に比べて5%~100%と非常に広い。

LED照明に交換する前のHF蛍光灯のよる積算消費電力(9時~17時)は6.34kWhであったが、LED照明に交換後の積算消費電力(9時~17時)は5.95kWhであった。

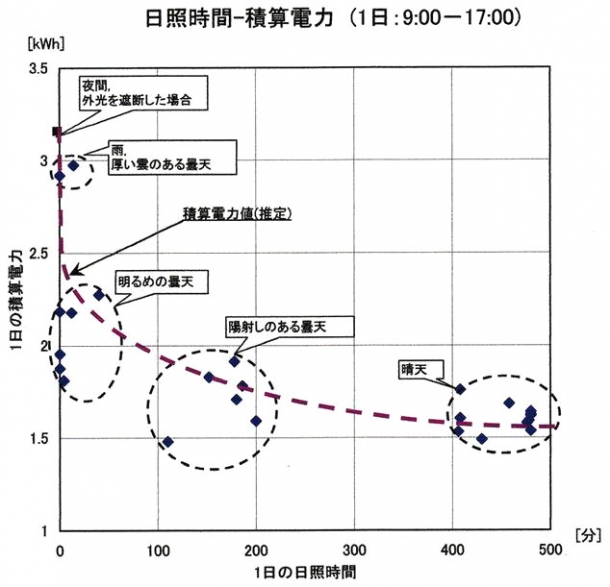

2012年3月5日~4月10日までの平日の25日、9時~17時のLED照明制御実施時の積算消費電力を図11に示す。夜間(外光遮断の場合)では3.2kWh, 雨、厚い雲のある曇天の日では2.95kWh、明るめの曇天の日では2.2kWh、陽射しのある曇天では1.8kWh、晴天では1.6kWhであることがわかる。

1日平均では、日照時間は242.4分、積算消費電力は1.85kWhで、蛍光灯からの削減積算消費電力は4.49kWhで70.9%であった。また、LED(調光無)からの削減積算消費電力は4.11kWhで69.0%であった。

リンク

以 上