豊国が描いた7代目の弁慶

9月21日より演劇博物館で開催されている近世後期の江戸歌舞伎を代表する名優、7代目市川團十郎の企画展「七代目市川團十郎展―生誕二百二十年によせて―」に関連し、歌舞伎俳優で早稲田大学特命教授を務める当代・12代目市川團十郎さんの演劇講座「七代目市川團十郎の芸と波乱万丈の生涯」が、大隈講堂で開かれました。

講座では演劇博物館の木村涼助手が聞き手、当代が講師となり、「歌舞伎十八番」を制定し、お家芸の荒事のほか時代物、世話物、和事、所作事など芸域の広さで知られた7代目について紹介。地方興行で全国各地を旅してまわり、天保改革の風俗取締りで江戸を追放され、長男・8代目の自殺という悲運にも見舞われるなど、波乱に満ちた生涯を講義しました。

團十郎さんは企画展のチラシにも使用されている豊国作の弁慶の錦絵について、右足が親指を寝かした能の摺り足になっているのに、左足は親指を立てる荒事の足になっていると指摘。正面に松のある羽目板の描かれた能舞台を模した松羽目物を、「勧進帳」で初めて行った7代目の意図が見て取れる見どころなどを紹介しました。

また市川家と縁深い成田山新勝寺にあった1821年に7代目が寄進した「三升の額堂」が1965年に焼失してしまった時の父・11代目が大変悲しんでいた様子、16歳の時に父から勧進帳の台本を自ら書けといわれ苦労したこと、同じ勧進帳の弁慶でも役者によって違いがあることなど、様々なエピソードを披露しました。

企画展「七代目市川團十郎展―生誕二百二十年によせて―」は、11月13日(日)まで演劇博物館で開催されています。

身振りをまじえて講義する團十郎さん。右は聞き手の木村助手

成田山新勝寺にある7代目の石像

七代目團十郎展の様子

寄託・寄贈された7代目直筆の屏風や書籍

多くの錦絵が展示されている

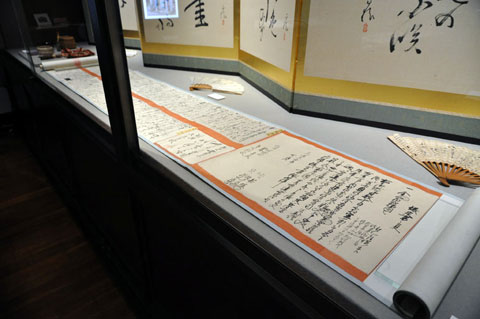

農家に残されていた書簡。全長7メートルの巻物になっている

以上