未公開の屏風など一部は生誕220年展で展示します

7代目團十郎が滞在先で使用した茶道具

滞在先で着ていた宿着

近世後期の江戸歌舞伎を代表する役者で「歌舞伎十八番」を制定した7代目市川團十郎(1791–1859)が、江戸期天保12(1841)年に信州・伊那(現長野県飯田市)で歌舞伎興行を行った際に使用した大道具・小道具・衣裳や滞在中に使用した浴衣や下駄のほか、台本や書簡などが、当時7代目と親交のあった庄屋(関島家)に残されており、合計約370点を現当主から早稲田大学坪内博士記念演劇博物館に寄託・寄贈いただきました。

これらの寄託・寄贈資料はこれまで未公開の屏風などの物品約50点のほか、歌舞伎への造詣が深かった当時の関島家当主の劇評などが書き込まれた台本や7代目が書いた学会未調査の書簡などの歌舞伎興行関係資料が合計319点あります。いずれも江戸後期の歌舞伎研究に必要な学術的に貴重な資料であり、今後の調査・研究によっては新事実の発見も期待されます。

寄託・寄贈資料の一部は9月21日から始まる企画展「七代目 市川團十郎展──生誕二百二十年によせて──」にて展示いたします。

木村涼・演劇博物館助手の話

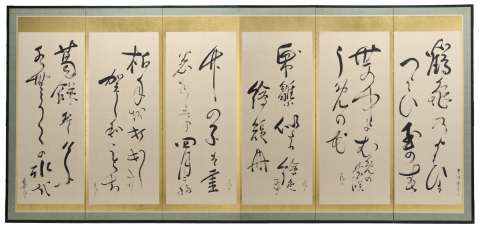

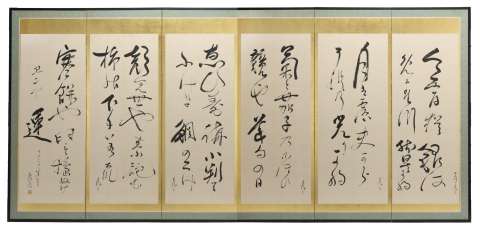

「歌舞伎十八番」で知られる7代目團十郎は地方巡業も盛んに行っていました。12枚の屏風は7代目團十郎が関島家のために直筆で歌を書いており、親密さをうかがわせる貴重な資料です。團十郎が地方でどのように受け入れられたのか、当時の芝居環境はどのようなものだったのか、江戸文化がどのように地方に伝わっていったのか、寄託・寄贈資料から7代目團十郎の新たな一面を発見したいと思っています。

12枚一組、正月から12月までの歌が書かれた屏風

団十郎の俳名「白猿」などの記述も見られる

企画展「七代目 市川團十郎展 ──生誕二百二十年によせて──」

開催期間:2011年9月21日(水)~11月13日(日)

※9月23日(金)・11月3日(木)は休館

場 所:演劇博物館 2階企画展示室Ⅰ

演劇講座「七代目市川團十郎の芸と波乱万丈の生涯」

日 時:2011年9月26日(月)14:45~16:15(開場14:00)

※10:00~14:00 大隈講堂前にて先着順に入場整理券配布

講 師:12代目市川團十郎丈(歌舞伎俳優・早稲田大学特命教授)

聞き手 :木村涼(早稲田大学演劇博物館助手)

会 場:大隈記念講堂大講堂

※企画展・演劇講座ともに入場無料

以上