私たちの睡眠・覚醒サイクルに代表される、約24時間周期の生物リズム(概日リズム)の発生には、従来、時計遺伝子自身の発現リズムが必要とされてきました。光合成細菌の一種シネココッカスでは、暗条件に移すと時計遺伝子の転写・翻訳が直ちに停止するにも関わらず、主要な時計蛋白質KaiCのリン酸化リズムが持続しますが、暗条件下では大部分の遺伝子発現も停止してしまうため、時は刻めるものの遺伝子の発現リズムを駆動することができない「針なしの時計」のような状態だと考えられていました。

今回、岩崎准教授と細川徳宗大学院生らは、暗条件下で例外的に転写レベルが上がってくる「暗誘導遺伝子群」に着目し、概日時計が様々な暗誘導遺伝子群の転写を強力に制御し、発現リズムを駆動できることを見いだしました。これは、時計遺伝子の転写・翻訳が止まってしまう条件でも、概日時計が発現リズムを駆動することができることを示す世界初の発見です。

本研究の進展により、暗条件のようなエネルギー産生が著しく低下する環境下においても、概日時計が効率的に時刻依存的な転写・翻訳を制御できる仕組みを解明することや、厳しい生育環境における生物の柔軟な環境適応システムを明らかにすることが期待されます。

本研究成果は、2011年9月6日以降、近日中に米国科学誌「Proceedings of National Academy of Sciences, USA(米国科学アカデミー紀要)」のオンライン速報版で公開されます。

研究の背景と経緯

概日時計が、どのようにして時を刻み、様々な生理活性を調節するのか、ということが活発に世界中で研究されています。従来、さまざまな生物に見られるゲノムワイドな転写の概日リズムには、概日時計を構成する時計遺伝子の発現リズムが重要であると考えられてきました(転写・翻訳フィードバック・モデル)(注3)。

これに対して、岩崎准教授らは2005年に概日リズムが観察される最も単純な生物種である単細胞性シアノバクテリアのシネココッカスを用い、転写・翻訳フィードバック・モデルを反証しています。シネココッカスは、生育に光合成が必須のため、連続明条件下では活発に増殖し、時計遺伝子(kaiABC)を含む多くの遺伝子の転写・翻訳は概日リズムを呈します。しかし、暗条件下では代謝活性が極端に落ち、時計遺伝子群の転写が直ちに停止してmRNAも数時間以内に消失し、時計蛋白質の翻訳も停止します。それにも関わらず、すでに細胞内に存在するKaiC蛋白質は安定化し、KaiC蛋白質のリン酸化リズムが24時間周期で安定に継続することを明らかにしたのです。さらに、KaiA、 KaiB、 KaiC蛋白質を特定の濃度比でATPと混合するだけで、24時間周期のKaiCのリン酸化リズムが試験管内で再構成できることから、シアノバクテリアの概日振動の発生は、基本的に翻訳後修飾のレベルで生じることが証明されました。

しかし、代謝が著しく制限される暗期中では、 時計遺伝子以外の多くの転写・翻訳も強く抑制され、概日時計はリン酸化の概日リズムを維持しながら時を刻むものの、転写(遺伝子発現)リズムを駆動することができない「針なし時計」のような状態に陥ると考えられました。

研究の内容

従来どの生物においても、時計遺伝子の転写・翻訳が止まった状態で、そのほかの遺伝子の発現リズムが報告されたことはありません。しかし、岩崎准教授らは、暗条件下で転写が活性化されてくる比較的少数の「暗誘導遺伝子群」に着目し、その暗条件下での遺伝子発現パターンが概日時計の制御を受けることはありうるではないかと考えました。

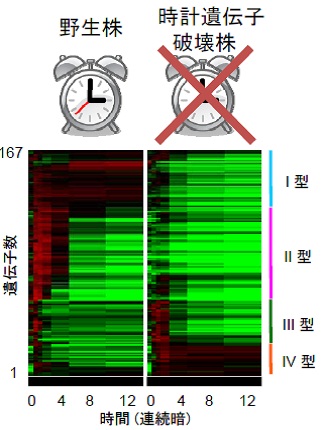

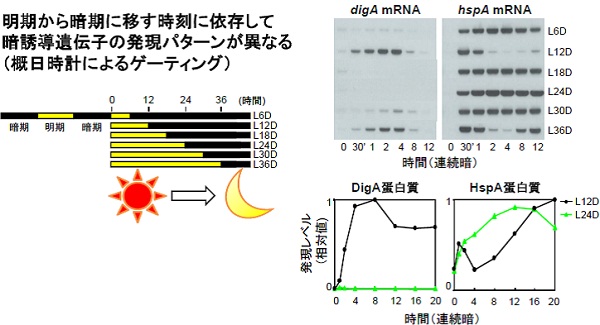

そこで、明条件から暗条件に移したシネココッカスの全2,515遺伝子を対象に、マイクロアレイ解析技術(注4)を用いて転写パターンを調べたところ、9割以上の遺伝子の転写は暗条件で直ちに低下しましたが、約7%程度の遺伝子群(暗誘導遺伝子群)の転写は活性化されていました。概日リズムの消失するkai遺伝子欠損株では、暗誘導遺伝子群の殆どの発現パターンが非常に大きく変化しており、おおよそ4つのグループに分類できることが分かりました(図1)。さらに、明条件から暗条件に移す時間帯を色々変えて調査したところ、一日のどの時刻に暗条件に移すかによって、発現パターンが大きく変化することがわかりました(図2)。以上のことから、従来の予測と異なり、暗条件下での暗誘導遺伝子群の発現パターンが、概日時計によって強く調節(ゲーティング)されていることが明らかになりました。

図1. 時計遺伝子破壊によって夜間(暗期中)の転写パターンが変化する167個の暗誘導遺伝子群。4種類のパターンに分類できることがわかった。時計遺伝子kaiABCは、暗条件に移した途端に転写が止まり、mRNAは直ちにゼロレベルにまで低下する。

図2. 細胞を明暗サイクルに同調させ、特定の時刻から細胞を明条件から暗条件に移すと、その時刻に依存して暗誘導遺伝子(ここではdigA, hspA)が転写されたりされなかったりした。これは、暗条件下での転写を概日時計がコントロール(ゲーティング)していることを示している。

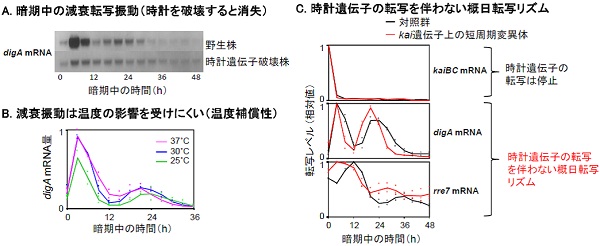

さらに、いくつかの暗誘導遺伝子群の転写については、暗条件下でも約24時間周期で減衰振動することを発見しました。この減衰振動は、概日リズムの基本特性である温度補償性(注5)を満たすことなどから、Kai蛋白質に基づく概日時計の支配下であることが明らかになりました(図3)。

図3. 時計遺伝子の転写が止まっても、概日時計が、暗誘導遺伝子の転写リズム(減衰振動)を駆動できる。

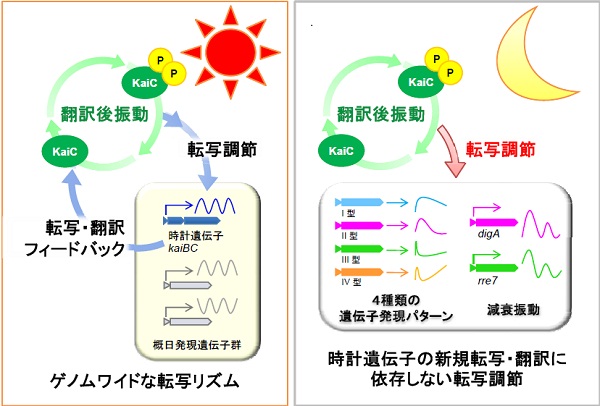

以上の結果から、従来のモデルとは異なり、時計遺伝子の転写・翻訳がまったく起こらず、転写・翻訳フィードバックが起こらない暗条件下においても、概日時計を構成する時計蛋白質が遺伝子発現リズムを駆動できることが、あらゆる生物に先駆けて明らかになりました(図4)。

図4. 連続的な明条件下(左)では、KaiC蛋白質のリン酸化振動に見られる翻訳後修飾レベルの基本振動が、ゲノムワイドな転写リズムを駆動して、二次的なループとして転写・翻訳フィードバックを生じる。一方、暗期(右)では、時計遺伝子の転写・翻訳が完全に停止するので、時計遺伝子の転写・翻訳フィードバックは消失する。にもかかわらず、概日時計の基本振動(KaiCリン酸化振動)は持続し、限られたエネルギーを使って暗誘導遺伝子の転写を時刻依存的に制御したり、減衰振動を駆動できる。

今後の展開

今回の成果は、転写・翻訳フィードバックに依存しない概日時計が、どのように遺伝子発現リズムを駆動できるのか、という問に、新たな知見を提供すると考えられます。転写・翻訳が行われない条件での蛋白質の翻訳後修飾レベルの概日振動は、2005年以降、シアノバクテリアに特異的な現象とみなされがちでしたが、今年になってヒトの赤血球や微細な真核藻類においても報告されるようになり、より一般的な現象である可能性が高まっています。このことから、今後さらに解析を進めることで、人間も含めた真核生物の生物時計の仕組みの理解にも重要なヒントを与えることが期待されます。また、今回の成果は、栄養条件が極端に下がり、増殖がままならない飢餓状態でも、概日時計が積極的かつ効率的に遺伝子発現を制御することを意味しており、省エネ型の巧妙な環境適応システムのモデルとしても興味深い知見と考えられます。

用語解説

注1. 概日時計……殆どの真核生物とシアノバクテリアで観察されている、約24時間周期の生物リズム(概日リズム)を駆動するメカニズム。概日リズムは、温度や光条件を一定に保った状態でも約24時間の周期性を維持している。地球の自転に伴う環境変化に適応するために、進化の過程で生物が獲得してきた機能と考えられている。

注2. 時計遺伝子……概日リズムを生み出すために必須の遺伝子のことで、時計の部品と考えられる遺伝子。シアノバクテリアでは、kaiA, kaiB, kaiCと名付けた隣接する三種類の遺伝子が該当する。これらを遺伝子破壊すると周期性が消失する。

注3. 転写・翻訳フィードバック・モデル……時計遺伝子と呼ばれる特定の遺伝子の転写を、自身がコードする時計蛋白質が自己抑制するネガティブ・フィードバック制御を行うことで、まず時計遺伝子の転写・翻訳リズムが引き起こされ、概日リズムの最も基本的な振動が発生するというモデル。このモデルでは、時計蛋白質の量的なリズムに伴って、何らかのメカニズムにより下流の遺伝子発現(転写・翻訳)がリズミックに制御されることが提案されている。

注4. DNAマイクロアレイ……シネココッカスは全ゲノム中に約2500強の蛋白質コード遺伝子を持っている。これらの転写の変化を一つ一つ調べていくことは事実上不可能だが、DNAマイクロアレイは、微小なシリコンウェハー上に各遺伝子に対応するDNA断片が精密に配置されているマイクロデバイスで、mRNAを鋳型とするcDNAを蛍光ラベルしたものとウェハー上で複合体を形成させることにより、全遺伝子の転写レベルを網羅的に解析することが可能になる。

注5. 温度補償性……概日リズムは、生理的な温度条件であれば、24時間に近い周期で比較的安定に振動し続ける性質がある。これを周期の温度補償性と呼ぶ。つまり、冬でも夏でも時計のスピードが変わらない、ということ。概日時計が生化学的なプロセスによって構成されていることを考えると、この性質は大変興味深い。シアノバクテリアの場合、KaiCの自己リン酸化やATP分解活性自体も温度の影響を受けにくいことが知られているが、温度補償性の詳しいメカニズムは、どの生物でもまだよくわかっていない。

研究情報

本成果は、以下の事業・研究領域・研究課題によって得られました。

戦略的創造研究推進事業 さきがけ(個人型研究)

研究領域:「生命システムの動作原理と基盤技術」(研究総括:中西 重忠 大阪バイオサイエンス研究所 所長)

研究課題名:環境適応に関わる時空間パターン形成現象の分子ネットワーク

研究者:岩崎 秀雄(早稲田大学 理工学術院 准教授)

研究期間:平成19年10月~平成23年3月

JSTはこの領域で、生命システムの動作原理の解明のために新しい視点に立った解析基盤技術を創出し、生体の多様な機能分子の相互作用と作用機序を統合的に解析して、動的な生体情報の発現における基本原理の理解を目指しています。上記研究課題ではシアノバクテリアを用いて体内時計や周期的なパターン形成を長時間連続観測し、理論モデルの実験的検証により、その分子ネットワークの解明を目指します。

論文名および著者名

“Circadian transcriptional regulation by the posttranslational oscillator without de novo clock gene expression in Synechococcus”

(時計遺伝子の新規の転写・翻訳を欠く条件下でのシネココッカスの翻訳後振動子による概日転写制御)

細川徳宗1、畠山哲央1、小島崇1、菊地欣之1、伊藤浩史1,2、岩崎秀雄1,3

(1 早稲田大学理工学術院・先進理工学研究科、2 お茶の水女子大学アカデミックプロダクション、3 科学技術振興機構さきがけ)

お問い合わせ先

岩崎 秀雄(イワサキ ヒデオ)

早稲田大学 理工学術院 先進理工学研究科 電機・情報生命専攻 准教授

http://www.f.waseda.jp/hideo-iwasaki/

以上