4月1日に挙行された2010年度入学式において、日枝久氏、松浦晃一郎、桜井正光氏、周其鳳氏に名誉博士学位を贈呈しました。

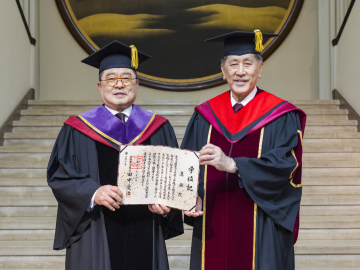

名誉博士学位:日枝久氏

1937年、東京生まれ。1961年に早稲田大学教育学部を卒業し、株式会社フジテレビジョンに入社。編成局長、取締役、常務取締役を経て、88年から13年にわたり代表取締役社長を務めた。2001年には代表取締役会長に就任。現在、2008年10月に放送法による認定放送持株会社に体制を移行した「フジ・メディア・ホールディングス」の代表取締役会長兼CEOとして、同社経営の最高責任を担っている。

社長就任以来、卓越した指導力と先見性を持った経営戦略の展開によりフジテレビを牽引し、放送、制作事業はもとより、映像音楽、生活情報、広告、出版など幅広い事業領域を持つ、日本を代表するメディア・コングロマリットへと押し上げた。2005年、ニッポン放送株式取得を巡る諸問題において、マスメディアの公共性に関する強い信念を明確に発信しながら、強力な指導力と粘り強い交渉力によって事態の収拾を図ったことは記憶に新しく、難局におけるトップのリーダーシップの見本を示したといえる。情報通信技術の進展にも早くから注目し、とりわけ放送事業におけるデジタル化の必要性を主張。「変革に取り組まなければ、放送産業は衰退する」との強い危機感を持って放送のデジタル化推進に取り組み、目覚しい成果を収めた。時代を先取りした理念と、それを実現に結びつける熱意、行動力は、早稲田大学が掲げる「進取の精神」そのものである。

社外においても、外務省海外交流審議会委員、内閣府安心社会実現会議委員、日本経済団体連合会国際協力委員会共同委員長、国際連合世界食糧計画(WFP)顧問、日本美術協会会長など多くの公職、民間の要職を歴任し、各分野の発展に貢献。早稲田大学においても、メディア教育の展開に助言・協力しているほか、「大学の維持・発展および財政基盤の確立に貢献する」ことを趣旨として組織されている商議員会の会長、創立125周年記念事業募金委員会副委員長を務めるなど、大学の発展に多大な貢献を果たしている。

名誉博士学位:松浦晃一郎氏

1937年9月、山口県生まれ。1959年に外務省に入省し、独立間もない西アフリカのガーナ日本大使館への着任を経て、外務省経済協力局長、北米局長などの要職を歴任。1999年秋には、アジアからは初となる第8代ユネスコ事務局長に選出された。就任当初は、アジアから初の選出である上に、最大の拠出金出資国である米国が脱退して運営面で厳しい経済状況下にあり、困難な舵取りを強いられたが、数々の改革を行い、2期10年間にわたり要職の重責を果たした。

事務局長として、まず取り組んだのは米国のユネスコ復帰。「米国を欠く国際機関は普遍的なものとは言えない」という固い信念のもと、地道な働きかけを続け、2003年10月に復帰を実現させた。また、ユネスコ第一の使命である教育の普及や、文化財保全のための法整備においても強力なリーダーシップを発揮した。さらに、社会科学分野での生命倫理に関する勧告、アンチ・ドーピング条約の採択、自然科学分野での津波観測ネットワークの構築、コミュニケーション分野での世界の記憶プログラムの推進など、数々の新機軸を打ち出し、複雑な世界情勢の中で、国連機関のトップとして果たした功績は長く歴史に刻まれるものである。

早稲田大学との関係においては、2000年3月、本学が単独の大学としては初の包括協力協定をユネスコと締結するにあたり、中心的な役割を果たした。2001年に開講されたオープン教育センターのテーマカレッジ「ユネスコの文化、技術活動への参加」では、ユネスコ本部からインターネット中継により、ユネスコの役割について特別講義を行った。2002年8月には来学し、「文化の多様性とユネスコ」と題して特別講義を開催。2003年、広島長崎連携講座「平和学」での秋葉忠利広島市長との対談録は、今日に至るまでテーマカレッジ「ユネスコ」「平和学」の教材として提供されている。このように、本学学生の国際理解にも大きく寄与している。

名誉博士学位:桜井正光氏

1942年、東京生まれ。早稲田大学第一理工学部工業経営学科卒業後、株式会社リコーに入社し、技術畑を歩んだ。1993年、Ricoh Europe B.V.取締役社長に就任し、オフィス情報機器の製造販売を成功させ、欧州におけるリコーの確固たる地位の礎を築いた。約8年にわたる欧州での企業人としての活動は、欧州各国から称えられ、2003年には英国から名誉大英勲章第三位(C.B.E)、2006年には仏国からレジオン・ドヌール勲章オフィシエ(4等)が授与されている。

1996年から11年間、代表取締役社長を務め、2007年に代表取締役会長となり現在に至る。この間、リコーをコピー機メーカーから総合オフィス機器企業へと躍進させるとともに、業界でいち早く取り扱い機器のデジタル化に取り組み、新たな競争力を得たことにより、日本の製造業全体が不況にあえぐ中、代表取締役社長就任時と比較して、売上高、従業員数ともに約2倍、純利益を約5倍へと成長させた。このことは、企業のトップとしての高い経営手腕の証明といえる。

企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)の取り組みの先駆者でもあり、リコーは日本企業で最も早く、社内にCSR室を設置した。社内に「環境経営」という概念を確立し、ともすると、企業にとって環境保全活動と利潤追求行動とはトレードオフの関係にある―と考えられていた経営理論を打ち破り、生産性向上活動をベースとして環境保全を全うしつつ、利潤追求をも可能とする経営技術を打ち立てた。この結果は、業種を問わず他企業の模範となっており、この分野で新たな経営パラダイムを築いたといっても過言ではない。

早稲田大学に対しては、創立125周年記念事業計画諮問委員会委員として数々の提言を行い、記念事業成功に大きく貢献。2010年4月開講の大学院創造理工学研究科経営デザイン専攻の設立にあたっても、第一線の経営者の立場から卓抜した助言を与え、発足の推進役として大きく寄与した。経営者としての秀でた創造力と実行力、社会貢献への取り組み、そして人材育成への熱意は、まさに、早稲田大学建学の理念である「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就」を体現するものといえる。

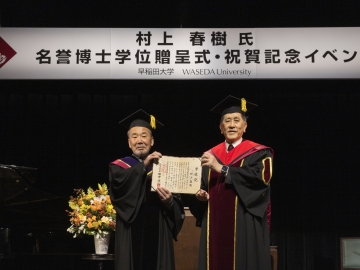

名誉博士学位:周其鳳氏

1947年、中国湖南省劉陽市生まれ。1970年に中国北京大学化学学部を卒業すると同時に、同大学に助手として採用され、その後、同大学大学院に進学し、高分子化学を専攻。1980年に中国政府国費留学生として米国マサチューセッツ大学(UMASS)ポリマーサイエンス・エンジニアリング学部に留学し、1983年に理学博士号を授与された。帰国後、母校北京大学の教壇に立ち、1990年に教授に嘱任された。その間、北京大学化学学院高分子科学・エンジニアリング学科主任、高分子科学研究所所長、大学院常務副院長、中華人民共和国国務院学位委員会霎ヲ公室主任、教育部大学院生管理霎ヲ公室主任、国務院学位委員会委員兼同委員会副秘書長、吉林大学校長等を歴任。2008年、北京大学校長に就任し、現在に至る。

長期にわたり液晶高分子学の研究およびハイレベルの人材の育成に従事し、独創的な発見が海外でも高く評価され、米国の学術専門誌に多数のSCI論文が収録されている。数多くの業績に対し、中国化学学会高分子基礎研究「王葆仁賞」、中国国家教育委員会「科学技術進歩賞(二等)」、中国「自然科学賞」(三等、代表受賞)等、多数の賞が贈られている。学会活動にも積極的に携わり、国際液晶学会(ILCS)『Liquid Crystals Todasy』、『中国高分子学報(Chinese journal of Polymer Science)』、米国『Polymer Composites』誌、『Macromolecules』誌等の論文審査委員、編集委員等を歴任し、高分子学研究分野をリードしてきた。その功績が認められ、1999年には中国科学院院士に選出された。学者として、中国液晶高分子学の発展に力を注ぐ一方、中華人民共和国国務院学位委員会副秘書長、教育部大学院生管理霎ヲ公室主任などの要職も歴任し、中国の大学改革に大きく貢献し、教育行政面でもその手腕を遺憾なく発揮した。

早稲田大学との学術・教育交流活動に対しても深い関心を有し、北京大学校長就任後、両大学の共同教育研究運営機構の体制強化、ダブル・ディグリー制度の充実、共同大学院の設立準備等で主導的な役割を果した。アジア太平洋地域における「知の共創」を目指す本学にとって、北京大学は最重要のパートナーであり、今後、北京大学との一層の交流活動の進展が期待されている。