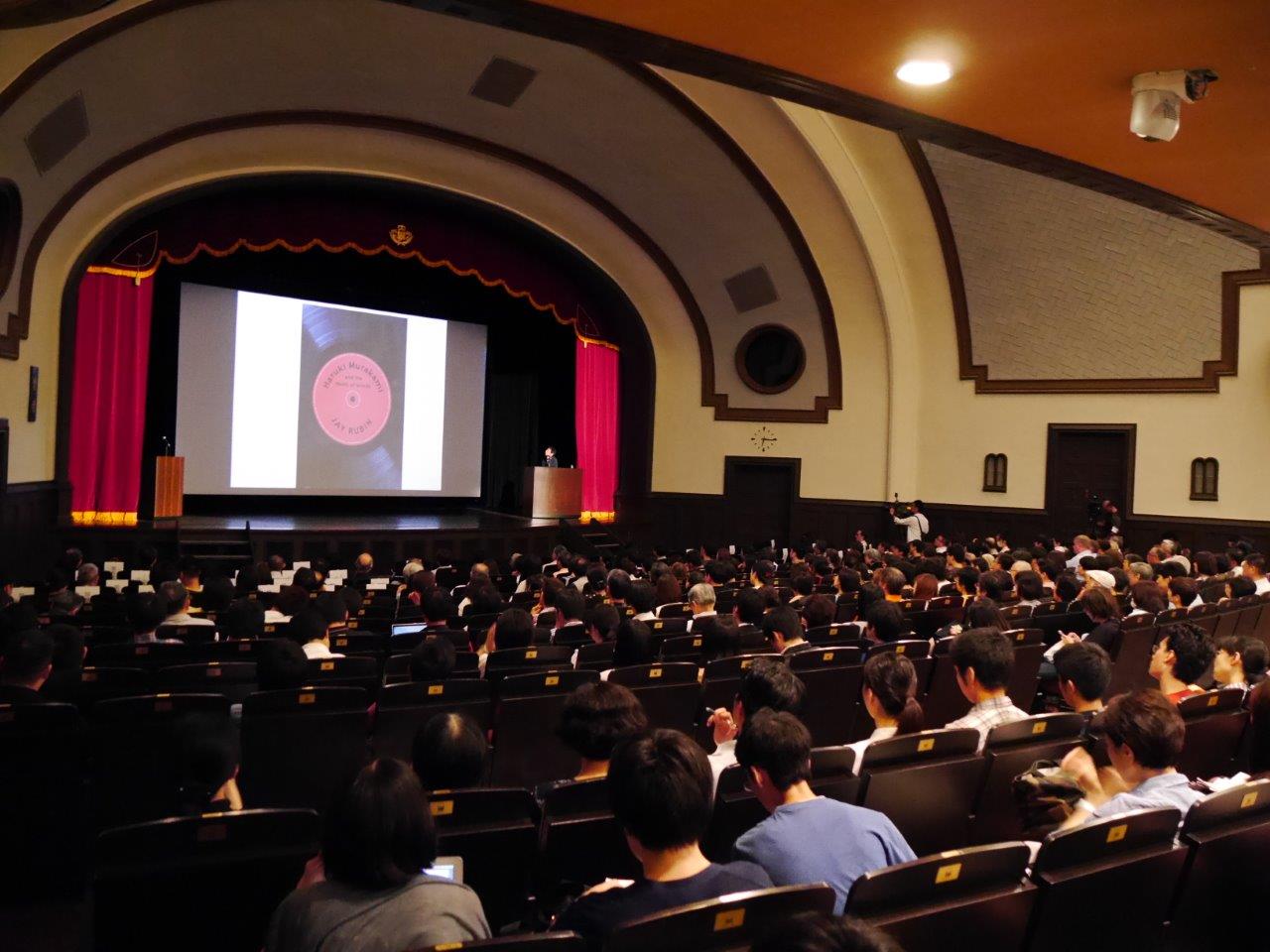

7月30日、ジェイ・ルービン、柴田元幸氏講演会『日本文学を読む、訳す、書く―漱石、芥川、村上春樹、その先へ-』が開催され、大隈講堂に約500名の参加者のもとで盛大に行われました。

本講演会は、戦後70周年の節目の機会に刊行された、ジェイ・ルービン氏(ハーバード大学名誉教授・翻訳家)の小説『日々の光』(新潮社)出版を記念して開催されたものです。

第一部、『日々の光』の共訳者でもある柴田元幸氏(東京大学特任教授・米文学者)による「ジェイ・ルービンの仕事」と題した講演では、「村上春樹作品の翻訳者は何人もいますが、ジェイ・ルービン氏の翻訳はその正確さに定評があります。ただ、僕が申し上げたいポイントとしては単に正確なだけでなく、英語の文学になっているということです。」

「たとえば、村上春樹の『かえるくん東京を救う』という短編小説では、『ぼくのことはかえるくんと呼んで下さい。』という部分を“Call me Frog”と訳しています。ほとんどの翻訳者は『かえるくん』というところに注目して“Froggy”(かえるを可愛らしく呼ぶときの表現)と訳すと思いますが、ここで“Call me Froggy”としないところにすごくセンスを感じます。」と、ジェイ・ルービン氏の翻訳がいかに繊細で卓越しているかを、具体的に例示しながら解説されました。

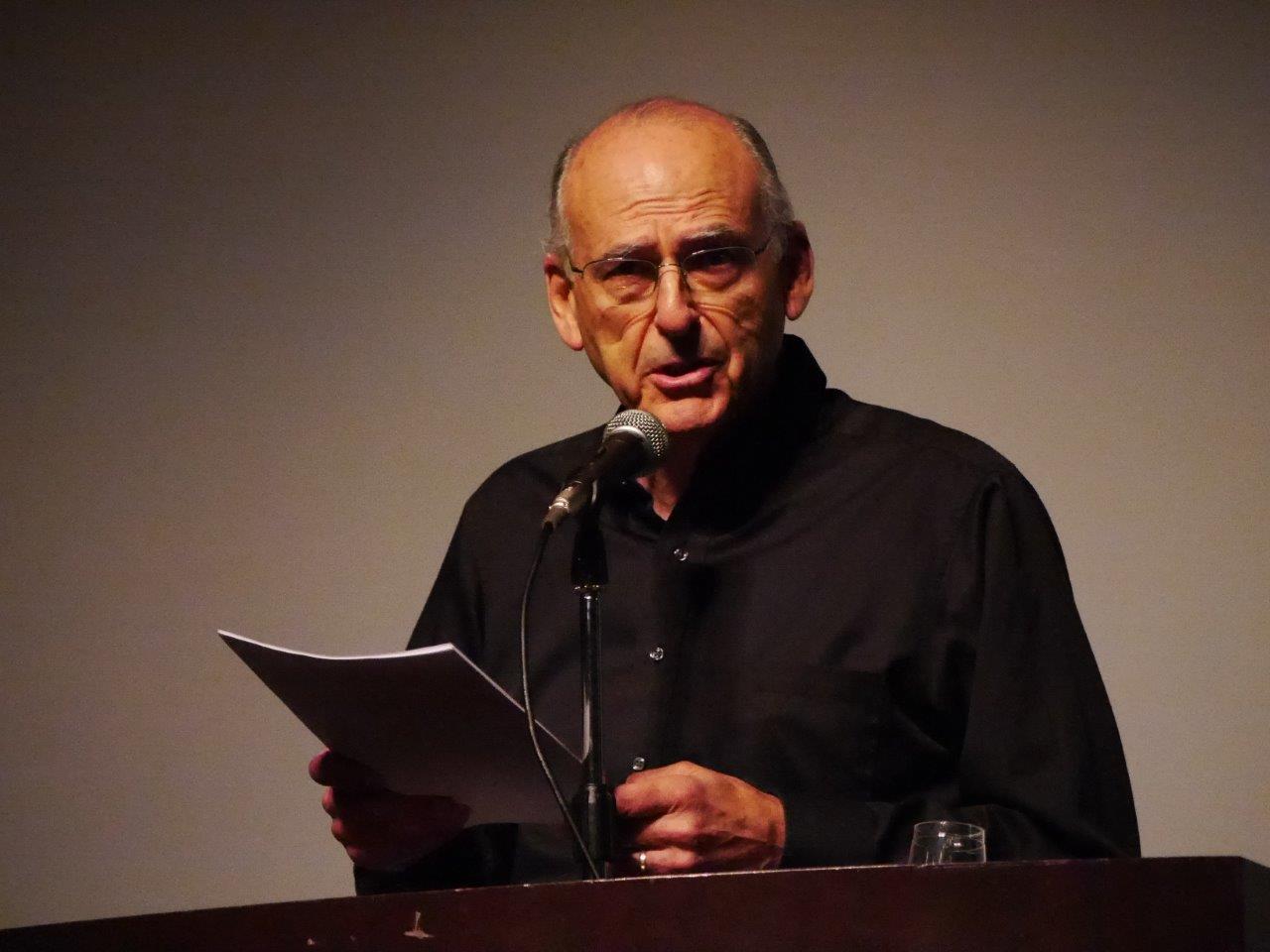

続いて、ジェイ・ルービン氏による「未熟な学者」と題した講演が行なわれました。

「私が初めて村上春樹の作品を読んだ1989年には彼は40歳、まだ若い作家と呼ばれていました。彼の主な読者は、10代から20代の人々でした。私は48歳になろうとしていましたので、そういう作家を研究対象とするには、歳を取り過ぎているはずでした。しかし、本当のことを言えば、私は彼の作品に魅了されたのです。わざわざ私のために書かれたかのようでした。村上の、ユーモアのセンスが気に入りました。時間のテーマや、記憶の頼りなさをテーマに書いている書き方が好きでした。彼の物語には、私が10代で一番好きな音楽であったジャズのサウンドトラックが多く登場しました。主人公の頭のなかにある井戸におりて、井戸の中から世の中を見ている気持ちを読者に抱かせる力が好きでした。そういう力は、漱石だけでなく、能楽者の世阿弥とも共通するところです。世阿弥の偉大な作品、『井筒』では、“井戸の底にあるのは心の水”と言われていますが、村上春樹はほとんど文字通りに、その心の水を汲んでいる作家だと思います。」

そして、自著『日々の光』に触れながら、時代と人間、戦争と文学についての深い洞察を語り、最後に、「この歴史を誇る大隈講堂で、このような未熟な講演を行うのは恥ずかしいですが、大変光栄に思っております。長らくのご清聴ありがとうございました。」と締めくくると会場からは大きな拍手がおこりました。

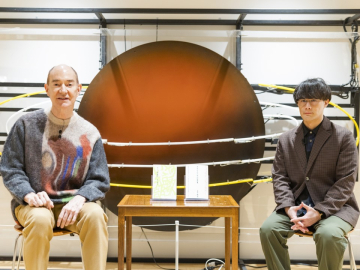

第二部では、ジェイ・ルービン氏、柴田元幸氏による対談が行われました。

ジェイ・ルービン氏にとっての翻訳は、個人の尊厳を巡る営みなのではないかという柴田氏の提起から始まり、戦前のシアトル、戦時下の日系人収容所などについて描かれた作品である『日々の光』について背景を語るなどしました。

会場からも多くの質問が飛び交い、「私が初めて読んだ村上春樹の作品は先生が翻訳したノルウェイの森でした。そこから日本に留学し、現在大学で村上春樹の研究をしています。すべてのきっかけはルービン先生の翻訳でした、ありがとうございました。ルービン先生にとって最初に訳された夏目漱石はどのような存在でしたか。漱石の翻訳はどのように『日々の光』の創作に影響を与えたのでしょうか。」

という中国からの留学生の質問に対しルービン氏は、「『日々の光』では明治神宮での場面がある。主人公が拝み、友達の子供を肩車している。それが急に重く感じる。あれは漱石の『夢十夜』から盗んだものです。僕は19歳から日本語という沼にはまりました。漱石の青臭いところは、非常に僕にアピールするところがありました。」と回答し会場を沸かせました。

また、「英語圏で日本文学は衰退しているのではないか。今後の国際社会での日本文学の展望はあるか」という学生からの問いに対し、ルービン氏は「今の時代の研究の方が豊富で、生き生きとしており、何よりも正確だと思います。」続いて柴田氏が「素晴らしい研究者、翻訳者が沢山おり、日本文学の未来は明るいと思います。」と述べ、盛況のうちに幕を閉じました。