Special Report 世界とつながる早稲田の研究

Pick Up 加速する教育・研究モデル拠点

健康スポーツ科学 健康で楽しく生きるための社会づくりに貢献する

スポーツ科学学術院長 友添秀則 スポーツ科学学術院教授(右)、

拠点リーダー 彼末一之 スポーツ科学学術院教授(左)

現代社会には、こどもの不活動や要介護高齢者の増加といった心身の健康にかかわるさまざまな問題があります。人が楽しく生きるためには心身の健康が不可欠で、運動(スポーツ)が大切だということは世界における共通認識です。しかし、世の中には間違った健康法やトレーニング法などが横行しています。これは、健康スポーツにおける科学的知識が乏しいことによります。そのため私たち研究者には、研究レベルの向上と同時に、優秀な人材を育成し正しい情報を発信していく使命があります。

これまで健康スポーツ科学分野の研究を牽引してきた早稲田大学は、2003年にスポーツ科学学術院を設置し、従来の学問領域の中で個別に行われていた研究を「スポーツ科学」として統合してきました。2009年の文部科学省グローバルCOEプログラムでは、健康スポーツ分野で唯一、本学の「アクティヴ・ライフを創出するスポーツ科学」が採択され、スポーツや健康科学の分野で世界的に活躍できる優秀な人材の育成に努めてきました。2014年からは早稲田大学校友会と連携し、健康づくりに関する壮大な研究調査「WASEDA’S Health Study」を開始しました(P.14-15「研究最前線」参照)。

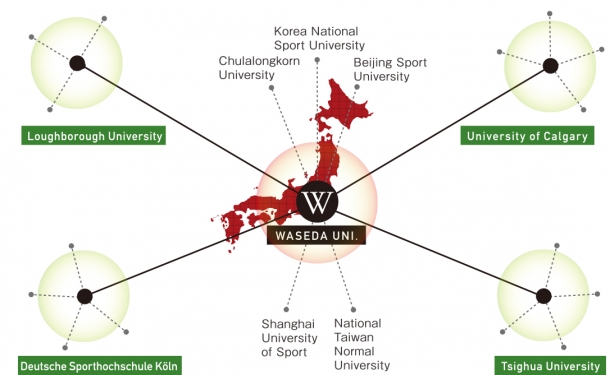

健康スポーツ科学拠点では教育・研究のさらなる活性化を図るため、①スポーツ活動を通じたこども・青少年の健全育成、②スポーツ参加による中高年の健康増進、③スポーツ環境構築のためのマネジメント方策、④スポーツ技能向上の基盤形成という4つの教育・研究プロジェクトを設置しました。5年間のグローバルCOEプログラムで培ったドイツ・ケルン大学やイギリス・ラフバラ大学、中国・清華大学、カナダ・カルガリー大学など欧米・アジアの体育系大学との国際連携をさらに強化し、ジョイント・アポイントメント制度による外国人研究者の短期招聘や、優秀な外国人留学生の受入と早大生の派遣、博士課程に設置している英語学位プログラムの学部・修士課程への導入など、新しい制度の整備を計画しています。教育面での国際交流を通じて教育・研究レベルの向上を図り、多くの優秀な人材が集まり成長できるハブを目指します。

「政治経済学実験」

3月4日に東伏見キャンパスで健康スポーツ科学モデル拠点の第1回国際シンポジウムを開催。ハンガリー体育大学のZsolt Radak教授をはじめ複数の招聘研究者が登壇し、「HealthPromotion: The Joy of Sports and Exercise~スポーツ科学で楽しく健康に~」をテーマに講演しました。今年度内には招聘研究者の集中講義を開講する予定です。