- Featured Article

革新的な組織再生型靭帯で、世界へ

Wed 30 Oct 24

Wed 30 Oct 24

膝前十字靭帯損傷の革新的な再建技術で、世界へ

理工学術院 岩﨑清隆教授は、膝前十字靭帯の再建手術に有効な「組織再生型靭帯」を研究開発し、実用化に向け活動を進めています。2024年8月には独立行政法人医薬品医療機器総合機構で治験届が受理され、11月には東京女子医科大学で治験が開始。スポーツ医療の世界に革新をもたらす岩﨑教授の技術は、どのようにして生まれたのでしょうか。本記事では、その開発ストーリーをお届けします。

靭帯を取り巻くアスリートの課題と、医療水準の限界

多くのスポーツで発生する、膝前十字靭帯損傷。その再建手術は日本で年間1万9千件、米国では17万5千件に上り、治療後の再発リスクも高いことから、アスリートたちを悩ませている。この課題に取り組んでいるのが、理工学術院の岩﨑清隆教授だ。

岩﨑清隆教授(理工学術院 先進理工学研究科 共同先端生命医科学専攻)。CoreTissue BioEngineering株式会社を創業し、最高技術顧問を務める

「膝関節にある前十字靭帯は、大腿骨と脛骨をつなぐ重要な組織。損傷した場合、アスリートは再建手術により競技に復帰します。しかし手術後の再発を完全に防ぐのは、現在の医療水準では困難です。その原因は、標準的な治療方法の限界にあります」

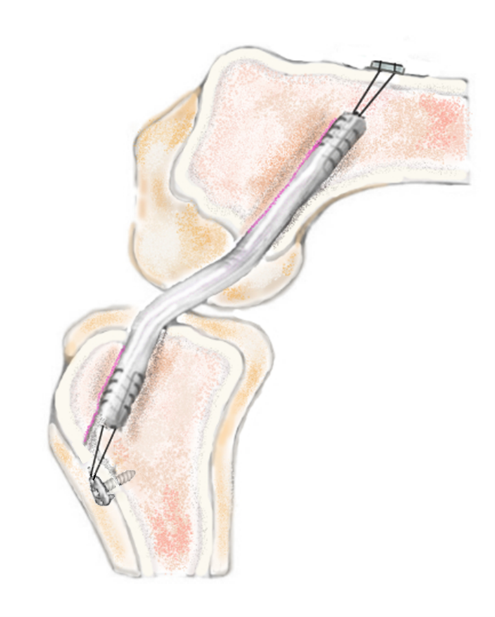

膝前十字靭帯の再建手術では、「グラフト」と呼ばれる靭帯の代替組織を、骨に開けられた穴に固定する。グラフトの材料は患者の体内にある別の組織だが、この点にいくつかの課題があると、岩﨑教授はつづける。

「主にグラフトの材料になるのは、ハムストリング腱(太ももの裏側にある腱)や骨を一部つけた状態での膝蓋腱です。術後に再発しないためには、太い腱が必要で、世界的な水準は径8mm以上とされています。しかしハムストリング腱は細く、個人差もあり、4つ折りに重ねても現実には8mmに満たないことが多いです。加えて、ハムストリング腱の採取に伴って、神経麻痺や筋力低下が発生することもあります。膝蓋腱では、術後に膝前部の痛みが長引き、膝伸展機能が低下することもあります。また、複数の靭帯を損傷した場合には、採取する腱自体が不足してしまう。それでも現在の日本では、この方法がほぼ100%採用されています。他に方法はないのです」

前十字靭帯の位置(左)とグラフトのイメージ(右)。材料のハムストリングス腱は4つ折りにして使われるが、その平均径は7.4mmにとどまる

世界初の脱細胞技術で、太く強靭な再建組織を開発

こうした課題に対し、岩﨑教授は全く新しい角度からアプローチした。その方法は、患者の組織ではなく、動物の組織を材料にすること。ウシの腱を用い、再建組織を作り出す試みだ。

「基本的に哺乳類はコラーゲンなどの構造が共通であり、ウシの腱には十分な太さがあります。ただしそのまま移植すると炎症などの拒絶反応を起こしてしまうので、ウシの組織から細胞を除去しなければなりません。そこで私たちが採用したのが、『脱細胞化技術』です」

岩﨑教授の脱細胞化技術は、細胞の中にある細胞成分だけを、組織を破壊することなく除去する。脱細胞化技術自体は1990年代後半から存在していたが、1mm以下の薄い膜などに限られる上、細胞を溶かす液体を使用するためコラーゲンの構造も壊れてしまう課題もあった。ヒトの靭帯と同様の強度を保つためには、技術をアップデートさせる必要がある。

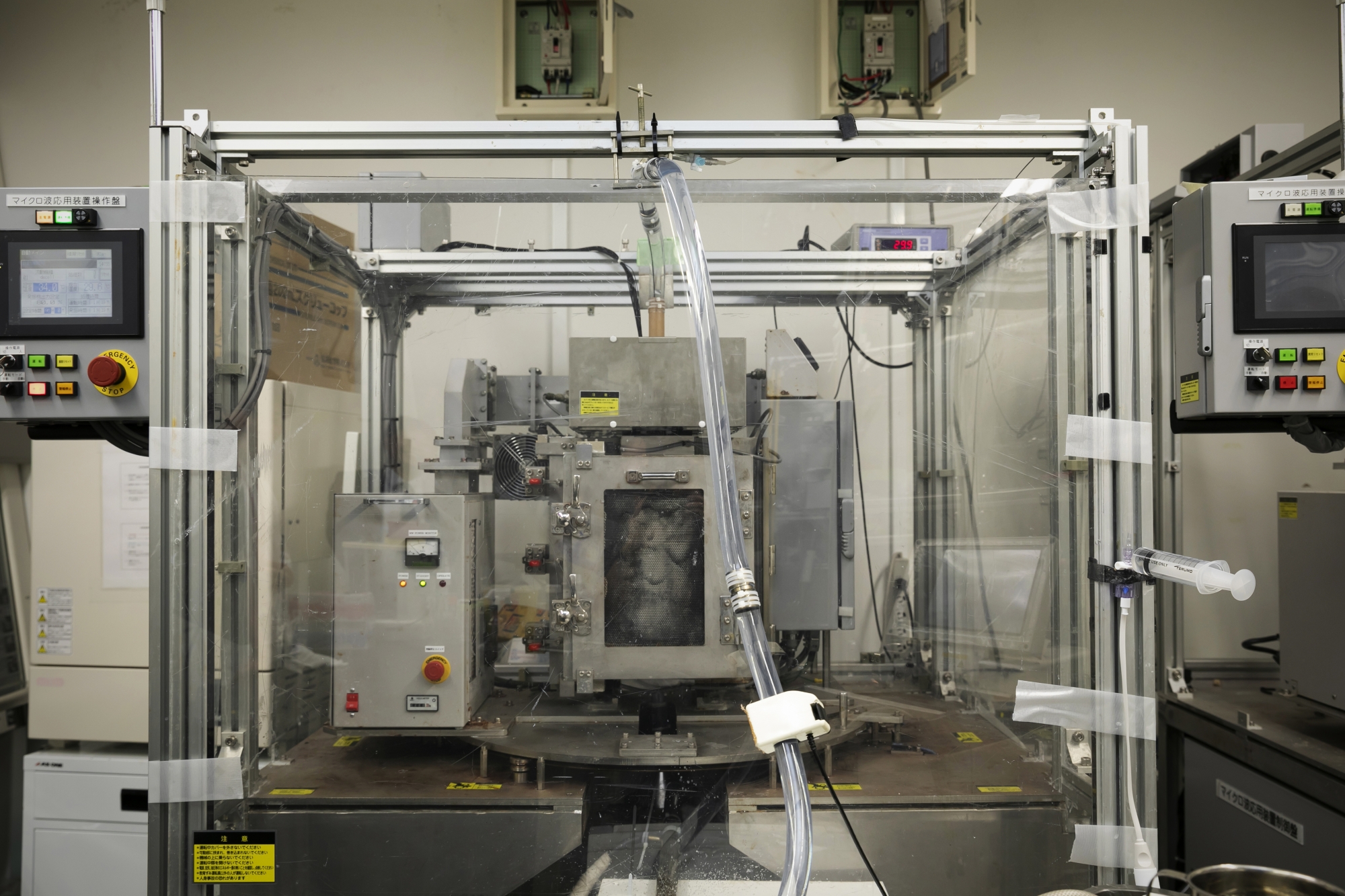

「まず着眼したのは、電子レンジのようにマイクロ波を照射し、水分子を振動させること。1秒間に24億5000万回振動させ、37℃以下で処理し、細胞膜の溶解液を厚い組織の奥まで浸透させます。また、細胞膜の溶解液を、拍動流と圧力で循環させる仕組みも導入。私たちの血液が、心臓の拍動により体内の隅々行き渡ることから、この着想を得ました。安全なDNA残留量を達成した二つの技術で、国際特許を取得しています」

岩﨑教授の脱細胞化技術で用いる機器。中央部分に格納した腱にマイクロ波を照射しながら、手前にあるチューブと接続された中央部分の容器内の組織に溶解液を拍動ポンプで送り、細胞を取り除く

細胞を取り除いた後は、滅菌も欠かせない。組織を壊さずに菌だけを死滅させることは、医療機器の世界でも大きな課題だ。ガンマ線はコラーゲンも壊してしまうため、凍結乾燥させてエチレンオキサイドガス(EOG)で滅菌することが必要になるが、この方法では乾燥後に組織を水に浸しても水が入らない。岩﨑教授は解決の糸口を見つけなければならなかった。

「ヒントを与えてくれたのは、アフリカの砂漠で雨が降らない時に冬眠状態に入る、ネムリユスリカという生物。他の生物とは異なる特殊な糖があることに気づき、試しに取り入れてみました。凍結乾燥の前工程で、組織を適量の糖溶液に浸すことで、強度を保護し、滅菌後に水分のある組織に戻すことに成功したのです」

乾燥の工程。糖溶液への浸水処理が、凍結乾燥とEOG滅菌の両方に組織保護効果があることを発見した。この技術も国際特許を取得している

自己組織化する「組織再生型靭帯」を、大学発スタートアップで事業化

こうして開発された脱細胞腱は、ヒトのハムストリング腱や膝蓋腱と同等の強度を実現。ヒトでは体格等によって細い組織しかないことも多いが、必要とされる太い組織で高い強度を両立する、新たな医療機器が誕生した。さらに、実用化に向けた動物試験を重ねたところ、優れた特性が確認されることになる。

「56頭ものヒツジに対し、ウシの脱細胞腱とヒツジ自身の腱を用いて膝前十字靭帯の再建手術を実施。約3カ月後と1年後に比較評価をしました。すると脱細胞腱において、再建組織(靭帯)と骨がしっかりと付着していることが判明。また、3カ月後と比較し、1年後にコラーゲンの密度が上昇していることもわかったのです。つまりこれは、再建組織にヒツジ自身の細胞が入り込み、自らの細胞が自己組織を再生しだして機能しているということ。特徴は、人工材料では実現できない、優れた生体適合性です」

骨との付着やコラーゲン密度の上昇は、再建組織の安定性を飛躍的に高める。細胞を除去しながらも有機物としての構造を残すことで、自己組織として機能する「組織再生型靭帯」が実現したのだ。

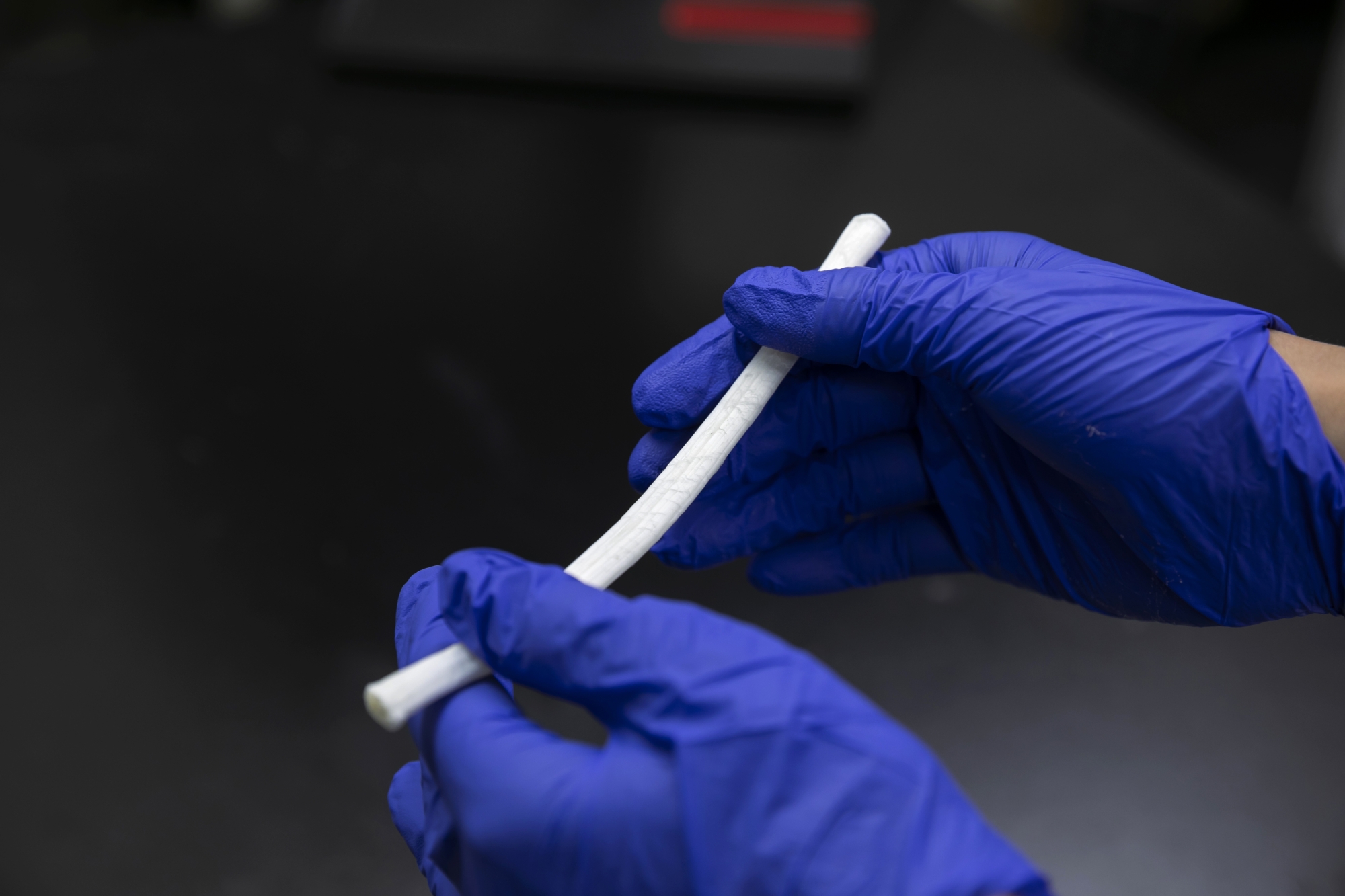

開発品である脱細胞腱。生物的な弾力性と伸縮性がある一方、無機物的な白色は動物由来であることを感じさせない

「ヒトに応用できれば、体内で患者さん自身の靭帯組織に置き換わり、文字通り“靭帯化”そして“人体化”することになります。世界初となるこの治療機器を展開しようと、2016年にCoreTissue BioEngineering社を設立しました」

CoreTissue BioEngineering社設立後は、製品の商用化に向け、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の支援を得ながら、ヒトに応用する前の安全性や性能を研究してきた。2024年8月には厚生労働省、独立行政法人医薬品医療機器総合機構で治験届が受理され、11月に先行して東京女子医科大学で治験が開始。今後は全国6施設で治験が実施される予定だ。

「治験を終えた後は、本格的な実装です。前十字靭帯損傷を損傷して手術を必要とする患者は、全世界で年間約80万人いるとされています。また私たちの技術は、肩や肘、足首の腱や靭帯の損傷にも応用できるはずです。広大なマーケットの中で着実に事業を成長させられれば、スポーツ医療の世界で革新を起こせるでしょう」

CoreTissue BioEngineering社では現在、実装に向けた生産体制の整備や資金調達を進めている。

再建手術の向上を通じ、世界中のアスリートに貢献したい

世界初の技術で、ベンチャービジネスに挑む岩﨑教授。どのようなモチベーションにより、これまで事業を進めてきたのだろうか。最後に、研究に対する思いを聞いた。

「早稲田大学の理工学部にいた学部時代から博士論文をまとめるまで、私は人工心臓に用いる心臓弁の研究をしていました。その後、一生機能するような体内で再生するような治療機器を作りたいと思い、脱細胞化組織の研究を開始しました。その後、スポーツ領域の研究者から靭帯を取り巻く課題を聞き、前例のない領域に挑みたいと、靭帯に関する研究に着手したのです。私自身もスポーツは好きで、安定した靭帯がいかに重要かを理解しています。アスリートを含むスポーツをする方々にとって、ご自身の組織を採ることによる負担がなく膝が安定して機能し、何度でも復帰できることは、かけがえのない価値につながるはずです。

この技術によって、少しでも多くの方々の心配が無くなり、豊かな人生を送る手助けとなれば、これほど嬉しいことはありません」

撮影=早稲田大学 先端生命医科学センター(TWIns)