- Featured Article

未来世代に、正しい熱中症対策を届ける

動画『汗のやくわり』制作ストーリー

Wed 05 Jun 24

動画『汗のやくわり』制作ストーリー

Wed 05 Jun 24

地球温暖化や気候変動を背景に、深刻化する熱中症の問題。子どもの発症を防ぐことも重要課題であり、社会全体で熱中症予防教育が進められています。早稲田大学の細川由梨准教授は、新潟大学の天野達郎准教授と共同で、小中学生向けのアニメーション動画『汗のやくわり』を制作。インターネット上で公開し、熱中症に関する基礎知識をわかりやすく発信しています。

本記事ではインタビューを通じ、細川准教授の研究・アウトリーチ活動をお届けします。

専門家の基礎知識を、一般教育に反映させる

スポーツ科学学術院で環境運動生理学を研究する細川教授は、アスリート以外の人々に向けたアウトリーチ活動にも尽力している。子どもの熱中症対策にアプローチしたきっかけは、教育機関からの講演依頼が年々増加していることだった。

「普段はアスリートに向け専門的な知見をフィードバックしているのですが、『研究者が当たり前と捉えている生理学の基礎知識は、もっと一般教育に反映されてもいいのではないか』と感じていました。“手洗い・うがい・水分補給”のような感覚で習慣に落とし込んだり、発汗のメカニズムを誰もが知っていたりすれば、社会全体の熱中症予防につながるはずです。こうした思いをモチベーションに、教育委員会や保育士の勉強会で、情報提供を行ってきました」

細川准教授

※動画「Innovators: Research Recap 2024, Waseda University」より

注目度が高まる熱中症対策は、メディアで取り上げられることも多い。身体が暑さに慣れる「暑熱順化」といったワードも、ここ数年で普及してきた。情報が溢れる中で重要なのは、「エビデンスに基づいた正しい知識を把握すること」だと、細川准教授はつづける。

「メディアの情報は科学的根拠に基づいた情報が少なく、行動変容を促す本質的な知識も共有されていない印象でした。このように話すと難しく感じるかもしれませんが、熱中症対策の本質はシンプルなんですね。大切なのは情報の受け手が、正しい知識に基づいて判断し、行動をとることです。そのために有効なのは、幼い頃から基本を学ぶことだと考えました」

こうして細川准教授は、同じ課題意識を抱えていた新潟大学人文社会科学系の天野教授とタッグを組み、子ども向け動画制作のプロジェクトを始動する。

親しみやすいアニメで伝える、発汗や脱水のメカニズム

細川准教授らが最初に着手したのは、水分補給にフォーカスした動画『からだと水分』の制作だった。体内で水が占める割合、脱水のメカニズムが解説されるとともに、「喉が乾く」「おしっこの色が濃い」が脱水のサインであることなど、実践的な経験と照らし合わせながら学ぶことができるのが特徴だ。「運動前後の体重変化を図り、体外に出た水分量を知ろう」「友だちといっぱい遊んだ後に、おしっこはどんな色になる?」など、自由研究のように知識を深められる工夫も施されている。

「熱中症予防の前提知識として、水分と身体の関係を伝えたいという意図がありました。デザインはあえて教科書などの専門の方ではなく、デザイナーさんに依頼。親しみやすい色合いやタッチ、ユーモアのある動きを意識しています」

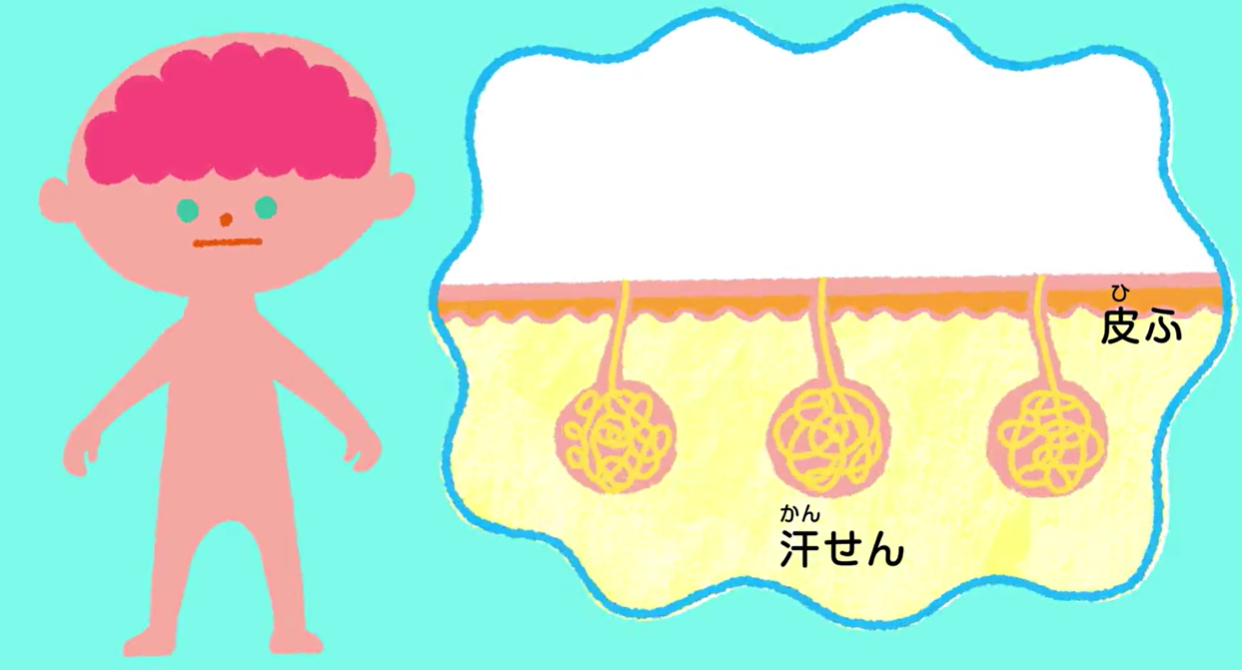

つづく第二弾として制作されたのが、今回の『汗のやくわり』だ。皮膚と汗腺の仕組み、汗が蒸発することの重要性などが、子ども目線で丁寧に解説されている。「汗をかく力は、使うことで鍛えられる」という暑熱順化のメカニズムも伝えられ、単に室内にいればいいわけではないことも、自然と理解できる。

「運動をしないことのリスク、汗で濡れた服を着替えることの重要性など、大人も見落としがちな部分に力点を置きました。高温多湿な日本では、乾いた服を着て汗を蒸発させないと、体温調節が難しくなるんですね。多くの方は、『脱水はよくない』といった知識は漠然と持っているものの、『どうすれば脱水に気づけるか』『どうすれば発汗を促せるか』と聞かれると、明確に答えられないと思います。実践に結びつけられる知識こそ、動画で訴求したいことでした」

動画制作の目的は、対話と行動が生まれること

プロジェクトにおいて細川准教授は、コンセプト設計、動画の構成、ナレーション原稿、デザイナーとの擦り合わせなど、制作の細かなフローにも携わっている。特に注力したのは、子どもの興味を惹きつけることだった。

「天野先生と二人で、やわらかい言葉でナレーションを作成したのですが、わかりやすさや面白さを重視しすぎると、科学的根拠から逸れてしまいます。エビデンスに基づく範囲で極力噛み砕くことに、言葉選びの難しさを感じました。新潟大学が持つ教育機関とのネットワークを生かし、小学校の先生に教材の視点からアドバイスをいただくなど、さまざまな方の協力も得ています。『汗をかく力を鍛える』の部分には筋肉のイラストを入れていますが、これはデザイナーさんのアイデアです」

子ども向けコンテンツの制作では、子どもの視点に立ったアプローチが必要だ。細川准教授は知人の子供や小学生の親戚などにもヒアリングを重ね、ニーズを把握していったという。

「学校で習っていることを教わったり、絵コンテの段階でチェックしてもらったりしました。子どもたちと接していて感じるのは、素直に情報を吸収する力が高いこと。みんな言われたことをすぐに実践するんですね。だからこそ、行動変容のきっかけを与えることが大切だと気づきました」

動画は現在、オンラインで配信されており、誰もが自由に閲覧できる。学校はもちろん、家庭や保育園、イベントなど、幅広いシーンで活用されているようだ。

「動画の一つの目的は、視聴した後に対話が生まれることです。『熱中症について考えてみようか』『水分補給も重要だね』と、子ども同士、子どもと大人のコミュニケーションが生まれれば、自ずとアクションも促されるはず。そうした会話がなるべく多くの場所で生まれるように、動画の普及にも力を入れたいです」

行動変容を促し、救える命を救いたい

細川准教授は早稲田大学スポーツ科学部の出身。学部時代はアスレティックトレーニングを学び、卒業後は米国のアーカンソー大学大学院に進学した。渡米した同年、アーカンソー州内で労作性熱射病により高校生アスリートが死亡する事故が発生している。この出来事を通じ、細川准教授は“安全”を研究の中核に据えるようになった。

「ちょうど同じ日に、別の場所で高校生アスリートが労作性熱射病にかかる事故があったのですが、その学生は助かりました。二つの事故で生死を分けたポイントは、現場にアスレティックトレーナーがいて、アイスバスによる適切な救急処置がなされたかどうかでした。労作性熱射病による死亡は100%防げるはずなのですが、環境が整っていなかったゆえに、命を救えなかったのです。私は大きな衝撃を受けたとともに、日本は米国と比べても対策が不十分だと感じました。以来、アスリートはもちろん、一般の方々にも正しい知識や環境整備が必要だと考え、行動変容の促進に従事しています」

研究と社会貢献を両立させ、一人でも多くの人に安全を届けようとする細川准教授。アウトリーチ活動の一番のやりがいは、子どもたちのアクションが変わることだと語る。

「動画を観てくれたお子さんが、帽子をかぶって遊びに行く写真をいただいたことがあり、とても嬉しい気持ちになりました。子どもたちが正しい知識を身につけ、実践に落とし込んでいるのを見ると、活動をつづけて良かったと実感します。私自身も昨年に子どもを出産しており、今後はいっそう未来世代に寄り添っていきたいと考えています」