シチズンサイエンスで挑む雷の謎

―宇宙線と雷雲の相互作用は、雷の始まりに影響を与えるのか?―

概要

京都大学大学院 理学研究科 鶴見美和 特別研究学生 (青山学院大学 理工学研究科 修士2年)、榎戸輝揚 同准教授(理化学研究所 開拓研究本部 理研白眉研究チームリーダー兼務)、金沢大学 人間社会研究域 地域創造学系 一方井祐子 准教授らの研究グループは、岐阜大学、名古屋大学、早稲田大学他と共同で、雷雲から地上に降り注ぐガンマ線を、市民サポーターと連携したシチズンサイエンス(※1)「雷雲プロジェクト」で観測しています。このプロジェクトでは、市民サポーターの自宅に小型の放射線モニタ「コガモ」を設置することで観測網を構築し、雷雲から地上に降り注ぐ「雷雲ガンマ線」を多地点で観測します。

2021年12月30日に、金沢市の5地点で、雷雲から放射されたガンマ線の検出に成功しました。これは、上空の雲の中に電子を相対論的な速さまで加速する強い電場が存在することを示します。さらに、電波やレーダー観測と組み合わせ分析した結果、ガンマ線を出す電子を加速する強い電場領域の近くから雷放電が始まったことが明らかになりました。これは、「雷がどのように始まるか、宇宙のはるか彼方から到来する宇宙線が関係するのか」という長年の未解決問題を解く上でも鍵になると期待され、本研究グループでは今後も類似の現象を観測し、宇宙線と雷雲の相互作用や、それが雷の始まりに与える影響を検証しようとしています。さらに、本研究で用いたシチズンサイエンスという手法を通して、科学研究や自然現象を市民サポーターとして楽しむ文化も実践していきます。

本成果は2023年7月3日に米国の国際学術誌「Geophysical Research Letters」に掲載されました。

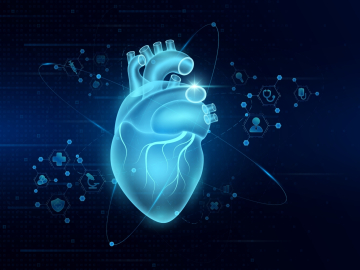

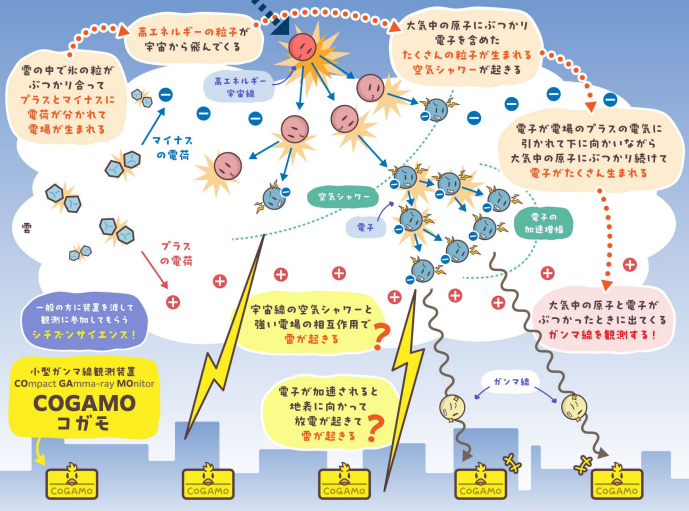

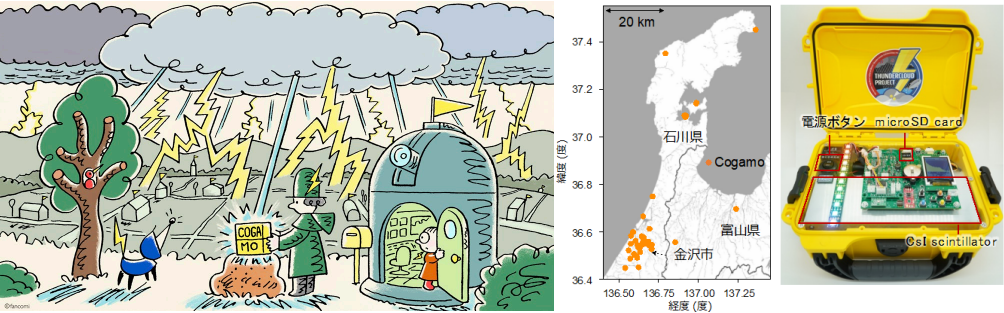

宇宙から降り注ぐ宇宙線の空気シャワーと雷雲の相互作用で、電子が加速されてガンマ線が発生する様子と、それが雷放電のトリガーになる可能性を示す模式図(イラスト製作:ひっぐすたん)

1.背景

雷は太古の昔から身近な存在ですが、実はどのように発生するのかよく分かっていません。雷放電がひとたび始まると、数十メートルずつ進展しながら放電路を形成する前駆段階「ステップトリーダー」が発展し、これが地上に到達して、雷鳴と雷光を伴い大電流が流れる「リターンストローク」が発生します。歴史的には、18世紀にベンジャミン・フランクリンが「雷は電気現象である」と突き止めてから3世紀が経ち、ステップトリーダーが始まった後の現象には多くの知見が蓄積されてきました。しかし、雷がどのように開始(トリガー)されるかは未解明なままです。

空気は電気を流さない絶縁体のため、雷のような放電を引き起こすためには、大気中の電場(電気の力が働く強さ)が強くなり、絶縁破壊電場 (300万 V m-1)と言われている値に達する必要があります。しかし、実際に気球などを使用し雷雲内の実際に電場を計測すると、それより1桁以上も低い電場で放電が起こるため、雷の発生のきっかけには電場だけではない別の何か(要因)が関わっていると考えられています。その雷発生要因の候補の一つが、宇宙の彼方から到来する高エネルギーの粒子「宇宙線」です。宇宙線が大気中の物質にぶつかると、大量の粒子をねずみ算式に生み出す「宇宙線の空気シャワー (※2)」が起こります。これが雲内の電場と相互作用した際に局所的に密度の高い相対論的なエネルギーを持つ電子の流れが生じ、雷放電を誘発するのではないか、という仮説があります。

雷のトリガーや高エネルギー粒子の反応といったミクロな現象を、上空の雲の中で調べることはとても難しい研究テーマです。しかし、日本海側の沿岸に冬季に襲来する雷雲には、「雷雲ガンマ線(※3)」と呼ばれる、この研究の鍵となる現象を起こしています。雷雲内の強い電場の領域に、宇宙線の空気シャワーが飛び込むと、この宇宙線の空気シャワーで種となる電子が電場で加速され、相対論的なエネルギーの電子の数を雪崩的に増やし、増幅されていきます。これらの電子はさらに、大気にぶつかって制動放射を起こし、1000万電子ボルト(10 MeV)を超えるエネルギーを持つ光(ガンマ線)が地上に降り注ぎます。これが雷雲ガンマ線で、サーチライトのように地上を数分以上にわたって照らし続けます。この現象は雷放電そのものではないですが、雲の中で電子が加速されるほどの強い電場が存在することを示す「雷が起きる前駆現象」となっています。

そこで本研究では、この雷雲ガンマ線をたくさん見つけ出し、電波観測で特定できる雷放電の発生場所と詳細に比較することによって、雷雲ガンマ線や雲内の電子加速が雷発生の前駆現象であるのかを調べています。さらに、宇宙線と雷雲の相互作用が雷を引き起こすという仮説を検討し、関係するならどのように雷が始まるかを検証したいと考えています。

(左) 市民サポーターと進めるシチズンサイエンス「雷雲プロジェクト」のイメージイラスト(製作: fancomi)、(中) 石川県周辺でのコガモの設置場所(黄色い丸点)。(右) 雷雲プロジェクトで製作・設置した「コガモ」検出器(Compact Gamma-ray Monitor, C)の写真。Tsurumi et al., GRL, 2023 から改変。

2.研究手法・成果

大気中では電子はあっという間に吸収されてしまうため、雷放電の鍵になる相対論的な電子を地上で観測するのは極めて困難です。ガンマ線はそれより遠くまで飛びますが、数百メートル程度のため、たくさんの場所にガンマ線を測定できる放射線モニタを設置して、ガンマ線を出す雷雲を追跡することが大切です。そこで本研究グループは、シチズンサイエンスを活用した「雷雲プロジェクト」を立ち上げ、ボタン一つで作動する小型の放射線モニタ「コガモ (Compact Gamma-ray Monitor = CoGaMo)」を開発しました。そして、冬季に雷雲が多数到来する金沢市周辺の市民サポーターの自宅の庭にコガモを設置することで、約70台の大規模な観測網を構築しています。コガモでは環境放射線のデータに加えて、温度、湿度、照度などの情報をモニターし、リアルタイムにサーバーに送信して雷雲を監視します。さらに雷雲ガンマ線をサーバーで検知すると、自動でアラートがTwitterに発出されるシステムも構築しました。

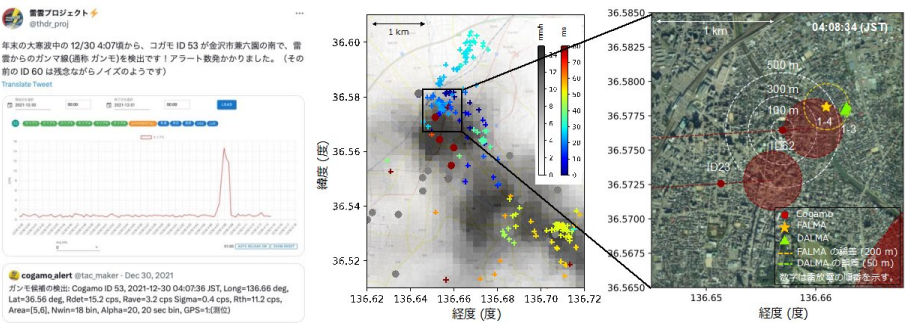

2021年12月30日、金沢市の中心部で雷雲ガンマ線を出す雲を複数のコガモ検出器が検出し、Twitterでもアラートが発出されました。詳しくデータを解析したところ、04:08頃に雷放電が発生し、同時に雷雲ガンマ線が途絶していることも分かりました。雷により雲の中の電荷が中和されて電場が消え、電子加速が発生しなくなり、ガンマ線も出なくなったと考えられます。さらに、金沢市の周辺は、すでに岐阜大学が運用するFALMAやDALMA (※4)という雷放電の発生場所を高精度で調べる観測システムが運用されており、それらと詳しく比較してみると、雷雲ガンマ線が発生している領域から雷放電が始まっていることが分かりました。これは、ガンマ線を発生するために必要な相対論的な電子の加速が起きている領域の内部かその近くで、雷放電が始まっていることを示す証拠と言えます。また、気象レーダーのデータから雲内の粒子を判別した解析でも、その近くに強い電場の存在することが示唆されました。

(左)雷雲プロジェクトの公式Twitterアカウントによる当時のツイート。(中)雷雲ガンマ線を観測したコガモ周辺の地図。レーダーで観測した降水強度をグレイスケール、雷放電の発生位置をカラーで示す。(右)雷放電の開始位置の拡大マップ。赤いマークは雷雲ガンマ線の放射領域、黄色星と緑三角はそれぞれFALMAとDALMAによって観測された雷放電の最初の数回。Tsurumi et al., GRL, 2023 から改変。

3.波及効果、今後の予定

雷のトリガー問題は未解明の大問題であるため、雷の発生メカニズムの決着までには道のりが長いと言えます。雷のはじまりの仕組みも、「雷雲の電場で加速された電子の数が増えて雷になる」のか、「この電場の領域に稀に入ってくる宇宙線の空気シャワーに含まれるエネルギーの高い粒子が引き金になっている」のか、あるいは「宇宙線には全く関係なく起きるのか」などは、今後の研究を待たなければなりません。しかし、今回の結果から、雷雲の中で発生している高エネルギー現象の観測を積み上げていくことの重要さが示されました。

また、市民サポーターと連携して多数のコガモ検出器を設置できたことが、今回の成果につながっており、シチズンサイエンスが最先端の科学においても有効と示されました。今後は、より多くの人に参加してもらえるような、扱いやすく安価な検出器の開発も重要であると考えます。さらに科学的には、ガンマ線を放射する雷雲の特徴を探るためにレーダーや電波との比較解析をさらに詳細に行い、雷放電の発生場所との位置関係との比較を精度良く行うことも求められています。そして何より、シチズンサイエンスを通して多くの人に科学を一緒に楽しんでもらえる共創的な科学 (Collective Power of Science)を実践していきたいです。

4.研究プロジェクトについて

本研究では、コガモ検出器の設置や観測データのリアルタイム監視などのシチズンサイエンス「雷雲プロジェクト」に参加されている約50人の市民サポーターと共に進めてきました。今回の学術誌では文字数制限の都合で全員のお名前を記載することはできませんでしたが、改めてこの場を借りて研究チームからお礼を申し上げます。また、シチズンサイエンスとして科学を楽しむ交流を今後も継続していきます。

本成果は、鶴見美和(京都大学大学院理学研究科 特別研修生、青山学院大学 理工学研究科 修士2年)、榎戸輝揚(京都大学大学院理学研究科 准教授)、一方井祐子(金沢大学 准教授)、Ting Wu (岐阜大学 准教授)、Daohong Wang (同教授)、篠田太郎 (名古屋大学 准教授)、中澤知洋 (同准教授)、辻直希 (京都大学 研究員)、Diniz Gabriel (同研究員)、片岡淳 (早稲田大学 教授)、三宅晶子 (茨城高専 准教授)らを中心とした研究メンバーで実施しました。コガモ検出器の製作はTAC社(高垣徹 社長)らを中心に実施しました。本研究やそれに至る一連の活動では、JSPS 科研費 16H06006、19H00683、20K21843、22H00145、22F21323、21K03681、20K14114、 21H00166、22KF0190、理化学研究所の理研白眉制度および京都大学の白眉プロジェクト、JST創発的研究(JPMJFR202O)、JST/ERATO (JPMJER2102)、およびacademist社の学術系クラウドファンディングの支援を受けて進められてきました。

<用語解説>

※1 シチズンサイエンス:一般に、専門家や科学機関と共同で一般市民によって行われる科学的活動を意味する。その目的は、研究、教育、社会変革など、プロジェクトによってさまざまである。

※2 宇宙線の空気シャワー:宇宙からやってくる陽子やヘリウムなどのエネルギーの高い放射線である宇宙線が、大気中の原子核に衝突して電子などの二次粒子が生成され、それがさらに崩壊、生成を繰り返すことで、たくさんの粒子が地上に降り注ぐ現象。

※3 雷雲ガンマ線:雷雲の通過時に、地上にガンマ線が1分程度降り注ぐ現象。専門用語では、gamma-ray glow と呼ばれる。発生領域の大きさや継続時間、雷との関係といった未解決問題が多く残されている。

※4 FALMAとDALMA :岐阜大学が運用する電波観測を用いて雷が発生した位置や時間を記録するシステム。

<研究者のコメント>

- 研究を始めて日が浅い大学院生でも、検出器のメンテナンスから観測データの解析までを行い、サイエンス成果を出せることにやりがいを感じています。今後はガンマ線だけでなく、雷雲や雷から発生する中性子にも着目しながら、雷トリガーと雷雲内の電子加速の関係に解明に貢献していきたいです。 (鶴見美和)

- 雷雲プロジェクトは雷の多い金沢市周辺ならではのシチズンサイエンスです。今後、より楽しんで参加していただける仕組みをサポーターの皆さんと一緒に考えていきたいです。 (一方井祐子)

- 私たちの研究室では、宇宙放射線を使った月の水資源探査も狙っています。雷雲ガンマ線の観測と同じ手法で、大学院生が手を動かせる金沢での研究をいずれは宇宙探査にも応用したいです。(榎戸輝揚)

<論文タイトルと著者>

タイトル:Citizen science observation of a gamma-ray glow associated with the initiation of a lightning flash (シチズンサイエンスを使って観測した雷雲ガンマ線と同期した雷放電のはじまり)

著者:鶴見美和、榎戸輝揚、一方井祐子、Ting Wu、Daohong Wang、篠田太郎、中澤知洋、辻直希、Diniz Gabriel、片岡淳、越川 七星、岩下稜司、鴨川仁、高垣徹、三宅晶子、富岡大、森本健志、中村佳敬、土屋晴文

掲 載 誌:Geophysical Research Letters

DOI:10.1029/2023GL103612