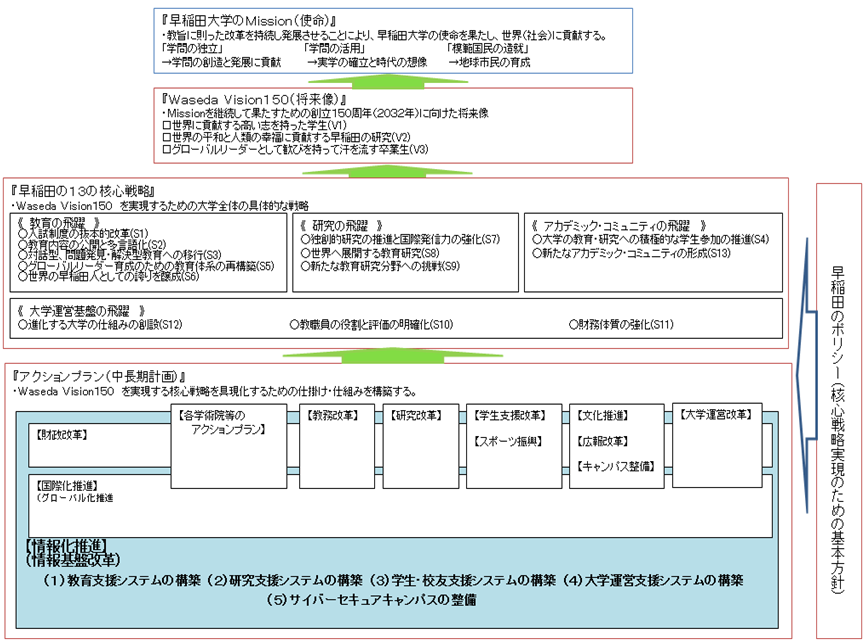

Information Technology Promotion Program情報化推進プログラム(1997年~2014年)

情報化推進プログラム

情報化推進プログラムとは、

などで掲げられた目標、本学が進むべき方向に対して、情報化推進という視点から策定された中長期計画です。

情報化推進プログラムは10年先を見据えつつ、3年×3期の9か年で構成され、社会情勢や情報化の進展に伴い柔軟に見直しを行いながら進めてきました。

本学では、これまで第1次情報化推進プログラム『情報化推進プログラム(1997-2005年度)』、

第2次情報化推進プログラム『情報化推進プログラム(2006-2014年度)』を策定し、

それに沿って情報化推進の各施策を進めてきました。

第1次情報化推進プログラム

第Ⅰ期実施概要(1997~1999年度)

「グローカル・ユニバーシティの実現」のための前提となる「教育研究のオープン化」を具体化するため必要な変革の中でも、「5万人の学生・教職員が共通に利用できる情報環境の整備」がそれらを実現するための必要最低限の前提条件であると位置付けたのが第Ⅰ期でした。

第I期では、「情報ネットワークシステムを構築するための情報インフラの整備」を実現するため、具体的には「5万人の学生教職員が共通に使える情報環境の提供」と「多様な研究を支える柔軟な情報環境の提供」を目標として掲げ、学内PC等インフラの拡充、ネットワーク型授業の導入、教務事務システムの更新などを実施しました。

第Ⅱ期実施概要 (2000~2002年度)

第Ⅰ期で整備された情報インフラを活用して、第Ⅱ期では、「教育・研究スタイルの変革」を実現するため、「教育のオープン化」と「研究のオープン化」をテーマとして掲げました。

特に「教育のオープン化」に関しては、ネットワーク型授業やネットワーク型共同ゼミといったIT技術を活用した新しい教育形態の導入が進み、これらを推進する拠点として遠隔教育センターを新設しました。

またネットワーク型オフィスの実現に向けて、全専任職員を対象とした「情報スキルアップ研修」を実施しました。

第Ⅲ期実施概要 (2003~2005年度)

第1次情報化推進プログラムの最終期である第Ⅲ期では、「グローカル・ユニバーシティの実現」に向けて、技術的な側面より情報化推進を進めてきた第I期、第Ⅱ期に対し、「情報化」と「国際化」や「学外連携」を有機的に結び付けようとする取り組みを行いました。

ネットワーク型教育が海外大学との連携や国際教育に活用されるようになり、あわせて産学連携に向けた取り組みを本格化しました。またネットワーク型オフィスを実現するための基盤としてWaseda-netポータルを構築し、教職員・学生・校友に対し情報サービスを提供するための共通プラットフォームを整備しました。

第2次情報化推進プログラム

第Ⅰ期実施概要(2006~2008年度)

2006年度から2008年度までの第I期では、「いつでもどこでも安心して学べる環境の提供」を目標に、「教育研究支援基盤の充実」による教育研究の活性化、「学生サービス・教育研究支援体制の確立」による教育研究支援体制の充実、にそれぞれ焦点を当てた取り組みを進めました。

第Ⅱ期実施計画 (2009~2011年度)

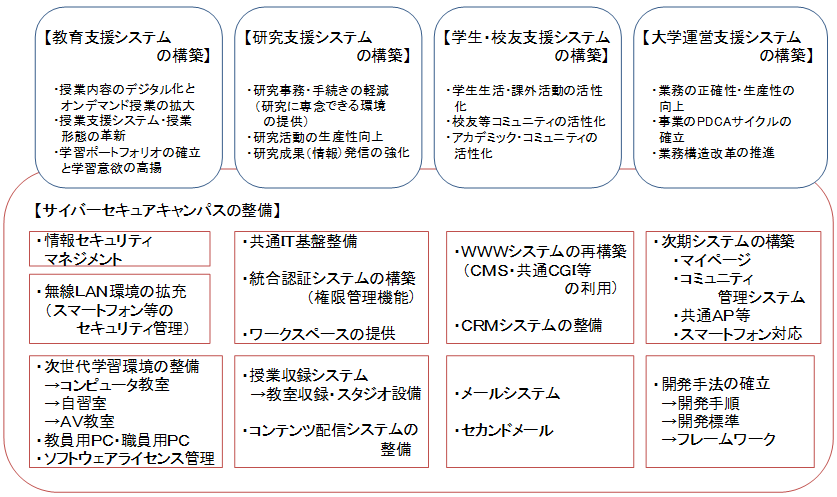

情報化推進プログラム第Ⅱ期計画では、すべての施策の基盤となる「サイバーセキュアキャンパス」の構築を推進しつつ、「教育支援」「研究支援」「経営情報管理」「情報教育カリキュラム」「職員の人材育成」を柱として、それぞれの観点から『教育研究の高度化・国際化』を実現するための以下の施策を実施しました。

- サイバーセキュアキャンパスの構築計画

- 教育支援システムの将来計画

- 研究支援システムの将来計画

- 大学経営に寄与するシステムの将来計画

- 情報カリキュラムの将来計画

- 職員研修プログラムの構築計画

第Ⅲ期実施計画 (2012~2014年度)

2012~2014年度の第Ⅲ期計画は、創立150周年を迎える2032年頃の本学のあり方を想い描き、それを実現するには当面3か年の情報化戦略として何をすべきかを検討するとともに、次の5つのポイントを考慮したものとします。

- 情報化推進プログラム第Ⅲ期計画(2012~2014年度)は、これまでの到達点(成果)を踏まえ、Waseda Vision 150 実現に向けた計画とする。

- Waseda Vision 150 の核心戦略を具現化する仕掛け・仕組み(アクションプラン)を構築する。

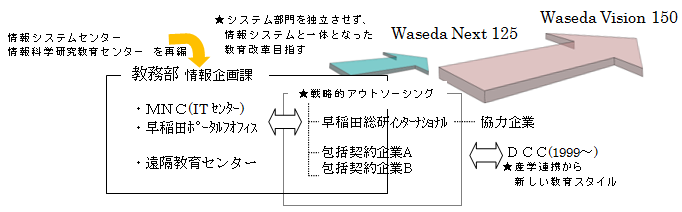

- 教務部による大学全体の情報化統括、戦略的アウトソーシング、外部資金獲得など現状の体制をベースとして組織再編も視野に入れる。

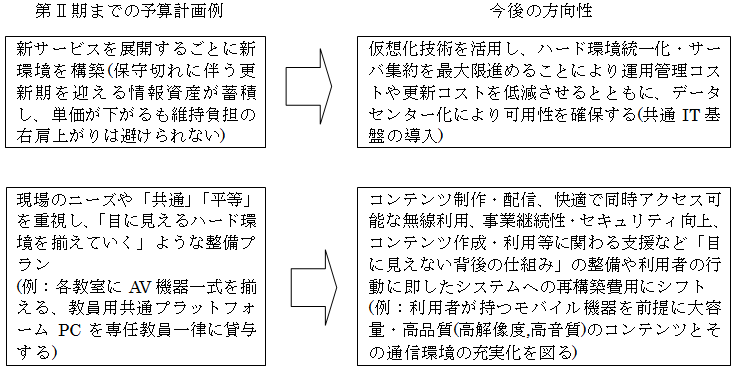

- ハード環境整備コストを低減し、利用者支援環境構築コストへシフトするなど、情報化予算を戦略的に組み替えながら費用対効果を最大化する。

- 教育(授業・学習)形態の革新や研究支援、大学運営等に資するとともに、学生・教職員(利用者)の行動に即したシステム・サービスを提供する。

第Ⅱ期までの成果を踏まえて「世界レベルの教育研究の提供」を目指すことになるが、これは「情報化推進」の枠組みの中とはいえ早稲田大学の将来像そのものであり、Waseda Vision 150を実現する核心戦略を具現化する仕掛け・仕組みの構築を、次の5つの柱立てのもとで進めることが適切なアプローチになる。

Waseda Vision 150と情報化推進(中長期計画)の関係

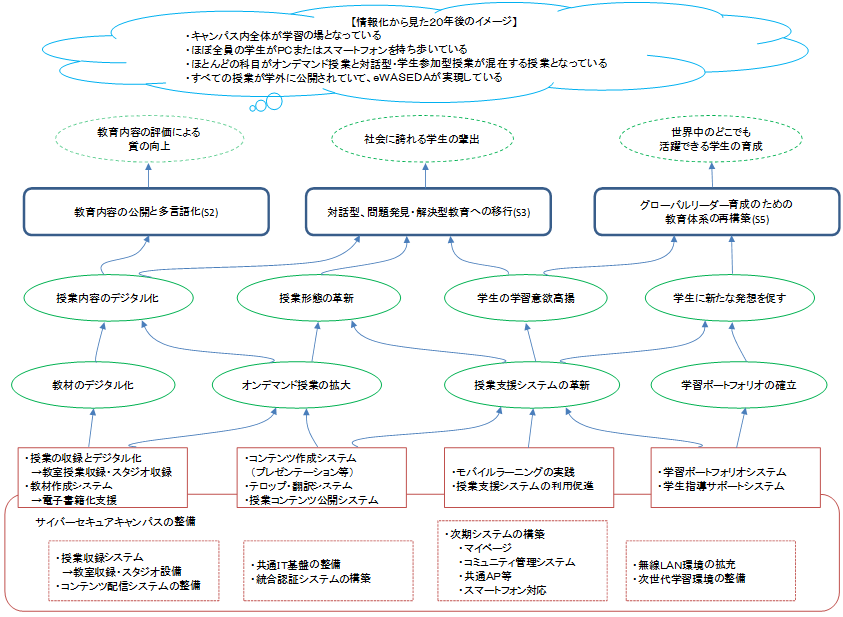

ICTを活用した教育支援システムの提供とさまざまな授業での利用促進により、教育内容のオープン化と教育の質向上を図るとともに、授業形態を革新し、学生の学習効果を高める。

すなわち、以下の図で示すように、授業内容のデジタル化とオンデマンド授業の拡大により授業内容を公開し、そうした教育のオープン化や授業支援システム・授業形態の革新、学習ポートフォリオの確立と学習意欲の高揚を図る施策によって、「教育内容の公開と多言語化」「対話型、問題発見・解決型教育への移行」「グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築」に寄与する。

教育支援とVision 150の関連性

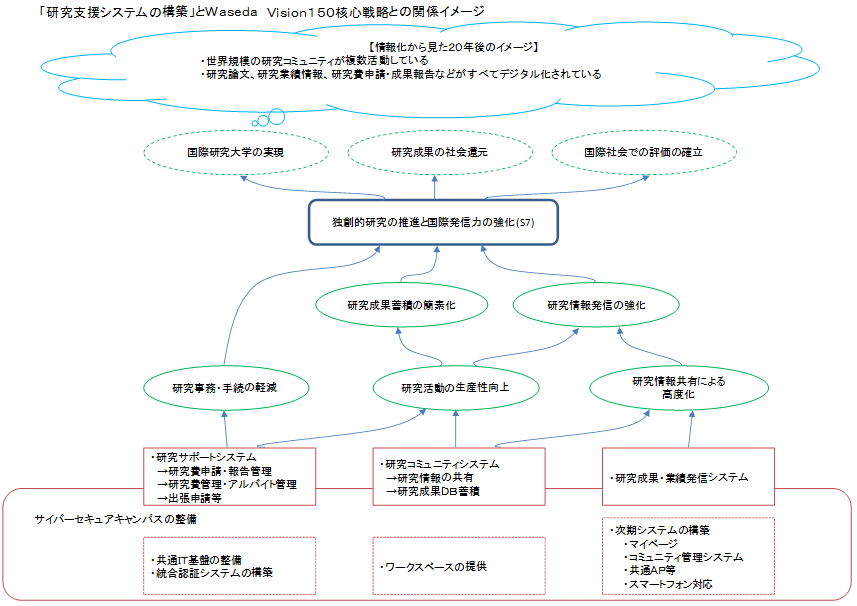

研究費管理に係る事務手続きを軽減する仕組みおよび研究者間の情報共有や研究成果の蓄積・発信をサポートする研究支援システムの提供により、研究活動を支援し、研究成果情報の社会発信を促進する。

すなわち、以下の図で示すように、研究事務・手続きの軽減(研究に専念できる環境の提供)、研究活動の生産性向上、研究成果(情報)発信の強化を図る施策によって、「独創的研究の推進と国際発信力の強化」に寄与する。

研究支援とVision 150の関連性

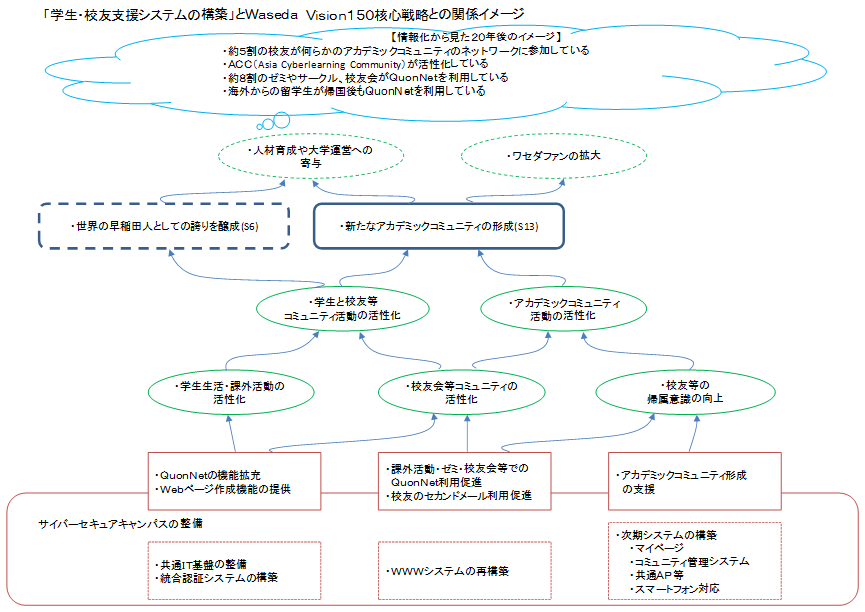

ゼミやサークル、校友会などさまざまなコミュニティで学生・校友・社会人の交流をサポートするシステムの提供により、学生生活を活性化させるとともに、早稲田への帰属意識を高め、ワセダファン拡大を図る。

すなわち、以下の図で示すように、学生生活・課外活動の活性化、校友等コミュニティの活性化、アカデミック・コミュニティの活性化を図る施策によって、「新たなアカデミック・コミュニティの形成」に寄与する。

学生・校友支援とVision 150の関連性

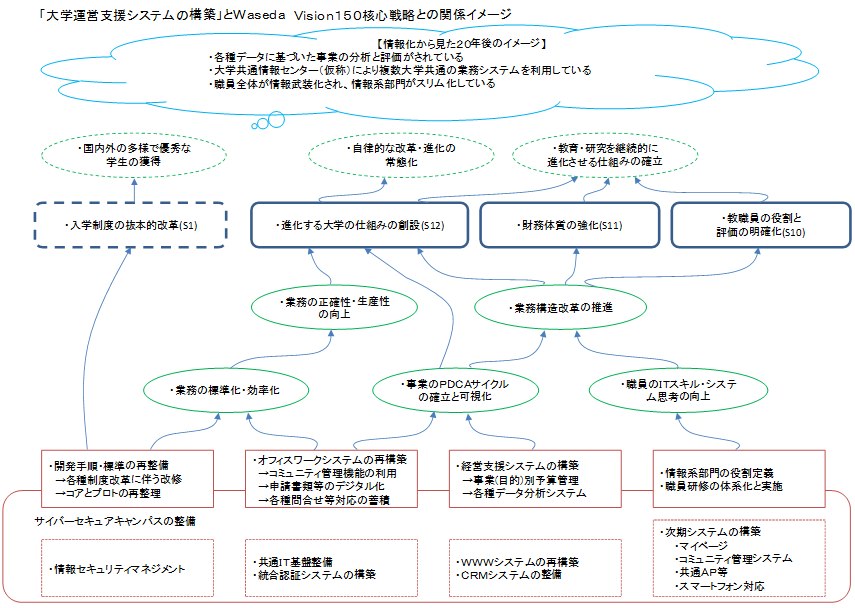

制度変更等に応じたシステム改修や機能拡張および、業務の効率化・標準化を支援するシステムの提供により、職員業務の構造改革を推進する。

すなわち、以下の図で示すように、業務の正確性・生産性の向上、事業のPDCAサイクルの確立と可視化、業務構造改革の推進を図る施策によって、「進化する大学の仕組みの創設」「財務体質の強化」「教職員の役割と評価の明確化」に寄与する。

大学運営支援とVision 150の関連性

利用者が安心して安全に利用できる情報環境の提供と、日常的な各種情報システムの利用促進により、本学の情報資産を守り、ICT活用をベースとした全学のグローバル化に寄与する。

具体的には以下の図で示すように、情報セキュリティの維持、情報インフラの整備、次期システムの開発(整備)、利用者支援サービスの向上を図る施策によって、「教育支援システムの構築」「研究支援システムの構築」「学生・校友支援システムの構築」「大学運営システムの構築」を実現することとする。

サイバーセキュアキャンパスの整備と各支援システム構築の関係

なお、これまでの成果は、教務部が大学全体の情報化を企画・調整・統括し、関連会社を中心に据えた戦略的アウトソーシングを最大限活用した情報化推進体制と、教育における産学連携の仕組みであるデジタルキャンパスコンソーシアム(DCC)によるところが大きかった。

情報化の推進体制

よって、Waseda Vision 150の実現に資する第Ⅲ期計画の推進においても、現状の体制をベースとした、教務部による大学全体の情報化統括、関連会社と全体最適を図る戦略的アウトソーシング、DCCを活用した21世紀型大学モデル実現への取組みとなることは疑う余地はない。さらに効果的な推進のためには、教育システム・授業方法改善等を検討する組織との連携や現状組織の再編も検討しなればならない。

また、情報化予算、特に学生一人当たり情報化投資額は増やしていくべきであるが、大学財政に鑑みると、単に拡大するのではなく戦略的に組み替えながら費用対効果を最大化することが必要となる。

今後の情報化に向けた予算組み替えの考え方

「教育内容の公開」「対話型、問題発見・解決型教育への移行」「グローバルリーダーの育成のための教育体系の再構築」に寄与し、Vision 150を実現するためのプラットフォームとして教育支援システムを構築する。

構築にあたっては、a)教育内容のデジタル化とオンデマンド授業の拡大、b)授業支援システム・授業形態の革新、c)学習ポートフォリオの確立と学習意欲の高揚を柱とし、それぞれを実現するための具体的な施策を実施する。

「教育内容のデジタル化とオンデマンド授業の拡大」では、全授業のデジタル化を見据えた新たな収録システム(簡易収録、自動収録など)の構築、従来の動画中心の形式にとどまらない新たなオンデマンド授業方式の検討、電子教材を作成・共有する仕組みの構築、オンデマンド授業およびコンテンツの自動翻訳(多言語化)・遠隔交流授業の拡充と著作権対応、授業内容を公開するための仕組みの構築などを行う。

「授業支援システム・授業形態の革新」では、ICTを活用した授業モデルの開発・普及、モバイルラーニングシステムの構築、授業支援システム(Course N@vi)の再構築とさらなる利用促進、対話型、問題発見・課題解決型の授業形態への移行を支援するために新たな授業モデルの構築などを行う。

「学習ポートフォリオの確立と学習意欲の高揚」では、学習履歴を電子化し、保存することにより学習ポートフォリオを構築し、学生自身が振り返りに利用するだけでなく教員が学習指導に活用するための仕組み(学生カルテ)についても検討する。また、学生自身が学習成果として作成したコンテンツを公開するための仕組みを構築し、ラーニングアウトカム(Learning Outcomes)を可視化することにも取り組む。

なお、各施策の実行にあたっては、「調査・分析」「システム・利用モデル開発」「普及・展開」のサイクルを考慮し、循環しながら成長していく教育支援システムとして構築する。

授業内容のデジタル化とオンデマンド授業の拡大

- 全授業のデジタル化に向けた収録システムの構築

- 次世代型オンデマンドコンテツおよび教材作成システムの開発

- オンデマンド授業および遠隔交流授業の拡充と著作権対応

- 教育内容を公開するための仕組みの構築

授業支援システム・授業形態の革新

- ICTを活用した授業モデルの開発・普及

- モバイルラーニングシステムの構築

- 授業支援システムの革新と利用促進

- 新たな授業モデルの構築

学習ポートフォリオの確立と学習意欲の高揚

- 学習ポートフォリオ、学習履歴の電子化

- 学習指導サポートシステム(学生カルテ等)の構築

- 学習成果(ラーニングアウトカム-Learning Outcomes)の公開

「研究の早稲田」として、研究者個々の高度で独創的な研究をさらに支援することを目的として、a)研究事務・手続きを軽減し、研究活動に専念できる環境の提供を行う。また、学内外の研究者間の情報共有・情報発信をグローバルに支援し、総合的・学際的な研究を推進することを目的として、b)研究活動の生産性向上を支援する。さらに、大学として研究推進戦略の策定に寄与するため、研究者の基本情報、研究業績等を統合的に管理するための基盤を整備するとともに、c)研究成果(情報)発信の強化を行う。

「研究事務・手続きの軽減(研究活動に専念できる環境の提供)」では、研究サポートシステム、発注システム、財務システムを中心に、出張や購買など学内の研究に関わる各種手続きの電子化や研究費管理システムの提供、臨時雇用者の契約管理や勤務管理のシステム化を進める。

「研究活動の生産性向上」では、研究者のスケジュール共有や研究者ごと、研究グループ単位で利用可能なオンラインストレージの提供を行う。また、コミュニティサービスの仕組みを設け、各研究者間の情報共有を強化し、研究活動の生産性向上を目指す。研究活動の結果の一つである特許情報を適正に管理し、大学特許戦略の推進に寄与するためのシステム構築を行う。

「研究成果(情報)発信の強化」では、現状の研究業績管理機能のみの研究者データベースの機能を強化し、研究シーズや特許情報を管理・公開する仕組みを構築する。また、ReaD & Researchmap (以下、R&R)、e-Radなどの外部機関のシステムとの連携を強化するとともに、研究者が直接執筆する以外に、インターネット上で世界中に公開されている研究者の研究業績の情報を収集し、学内のデータベースに蓄積する仕組みを検討する。登録・蓄積された情報を分析して、研究推進戦略策定に寄与するデータを抽出する仕組みについても検討する。

研究事務・手続きの軽減(研究活動に専念できる環境の提供)

- 研究費管理システムの検討・開発

- 出張申請のシステム化

- 臨時雇用者勤務管理・給与支払業務のシステム化

研究活動の生産性向上

- 研究活動支援機能の構築

- TLO特許管理システムの構築

研究成果(情報)発信の強化

- 研究シーズ・特許シーズ情報の研究者データベース連携

- 研究者データベースと学外機関システムの連携

- 閲覧状況把握機能の開発

学生・校友支援の主要な施策は、a)学生生活・課外活動の活性化、b)校友等コミュニティの活性化、c)アカデミック・コミュニティの活性化を大きな柱とする。

「学生生活・課外活動の活性化」では、分散しているキャリア支援サービスや機能を整理、統合したプラットフォームを構築し、キャリアナビゲート機能やポートフォリオ機能などを活用して、学生がキャリアに関する情報やサービスを容易に検索/活用でき、自己分析などの活動に役立てることができる環境を構築する。また、中野国際コミュニティプラザ(2014年3月オープン予定)の開設に向けた学生寮の運営に必要なシステムの構築を通じて、学生が異文化理解・交流を通じて人間的に成長し、グローバルリーダーとしての素養を身に付けられる環境の構築を目指す。さらに、奨学金の電子申請や申請システムの多言語対応を進めることで国内外の多様な人材の受け入れに寄与し、さらに、現行制度や運用に即した仕組みを提供することで、職員の業務効率を高め、奨学金制度の企画/運営に専念できる環境を整備する。

「校友等コミュニティの活性化」では、QuonNetを活性化ツールとして位置付け、メインターゲットである在学生・校友向けサービスの充実化や機能拡張を進める。また、在学生・校友の交流促進を実現できる機能やサービスに特化することで、外部サービスとの棲み分けを明確にし、利用者および利用頻度の増大を図る。また、セカンドメールを生涯アドレスの拡張機能として位置づけ、大学と校友、校友相互をつなぐ連絡手段として定着させ、QuonNetと併用することにより校友等コミュニティの創出や交流促進を実現する。

「アカデミック・コミュニティの活性化」では、大学と留学生の関係強化および留学生の組織化を行う。具体的には、増加する海外からの留学生と大学との関係を卒業後も保つために、住所や職業等の情報を収集し、情報発信を強化するため、校友会員管理システムの英語化対応を行う。また、海外の留学生が連絡を取り合うために、留学生が既に登録済のFacebook等の既存SNSと連携することで大学と留学生のコンタクトチャンネルを増やすことを検討する。また、現在Course N@viを利用して行われている授業以外の活動について、汎用的なコミュニティ支援システムを提供し、大学が主体的に運営する学生・教職員・校友のほか地域住民・父母を交えた活動で利用できるようにすることで、アカデミック・コミュニティを活性化する。

学生生活・課外活動の活性化

- キャリア支援システムの構築

- 寮運営システムの構築

- 奨学金システムの再構築

校友等コミュニティの活性化

- QuonNetの活用

- セカンドメールの利用促進活動

アカデミック・コミュニティの活性化

- 留学生の情報収集促進

- コミュニティ支援システムの提供

今後の大学を取り巻く環境変化に柔軟かつ機能的に対応するために、大学運営を支える各種システムを安定的に提供し、随時機能強化を実施するとともに、大学運営に関わる業務内容の標準化・効率化を進めることにより変化に強い大学運営を目指す。また、大学内の既存の人的資源・情報資源を最大限有効活用することにより、戦略的な大学運営を支援する。

「業務の正確性・生産性の向上」では、各種システムの開発手法を標準化するとともに、Accessによる箇所独自の機能について、共通処理部分と箇所独自機能部分の切り分けについて、見直しを行う。各種手続きの電子化により、業務の適正化と効率化を進めるとともに、現在各箇所で実施している各種相談・問い合せ履歴をデータベース化して集約し、受験生・学生・校友のニーズを把握できる環境を構築する。大量データ処理と正確性が求められる入試志願・手続関連業務のシステム化を推進し、志願については特に海外からの志願者増加に寄与していく。また、調達の適正運用を目的とした購入手続業務の再構築などを進め、学籍・履修システムについても整理、見直しを行い、今後想定される制度変更(クォーター制移行、9月入学)等で必要となる各種事項にも柔軟に対応する。そのほか各箇所でばらばらに管理されている海外機関情報を統合し、出張申請など新規システム導入にあたって共有する海外出張者の情報との連携についても実施していく。

「事業のPDCAサイクルの確立と可視化」では、目的別予算への対応とともに、部門別決算における機能科目体系の見直しにより、事業ごとの投資対効果を把握できるようにする。また、学内の既存の情報資源の有効活用のために、現状、各箇所に点在しており、大学全体で有効に活用されているとは言い難い学生の各種情報や校友の情報を集約し、それらを有機的に統合・活用することで、経営戦略策定に寄与するためのデータ指標を分析・調査・提示できる環境を構築する。

「業務構造改革の推進」では、職員業務の改革を継続的に進めるために、職員の情報リテラシー教育を体系的に整備し、実施していくとともに、業務構造改革検討WGでの検討内容を踏まえ、情報関連部門の役割を再整理していく。

業務の正確性・生産性の向上

- 開発手順の整理およびコア・プロトの整理

- 各種手続きの電子化

- 全学での相談・問い合せ管理機能の導入

- 各システムの開発改修

事業のPDCAサイクルの確立と可視化

- 事業(目的)別予算・決算管理の導入

- 経営戦略策定に寄与するデータ分析・調査環境の構築

業務構造改革の推進

- 職員情報リテラシー教育

- 情報部門の役割再整理

サイバーセキュアキャンパスの構築は、(1)~(4)の各施策を実現するための基盤整備として位置づけられる。a)情報セキュリティの維持、b)情報インフラ整備、c)次期システムの開発(整備)、d)利用者支援サービスの向上の4つの柱から構成される。

「情報セキュリティの維持」では、学生を対象とした情報セキュリティ教育、教職員を対象としたセキュリティ啓発活動を行う。また並行して、2002年9月に一度まとめられ、2011年11月には本学が管理するすべての情報資産を対象とするよう新たに制定された「早稲田大学情報セキュリティポリシー」を徹底するため、セキュリティガイドラインの策定や情報セキュリティ監査を行う。

「情報インフラの整備」では、既存環境の維持・更新を行いつつ、新しい取り組みを進める。

ネットワークに関しては無線LAN環境を拡充し、学内のより多くの場所で無線によりネットワークが利用できるようにする。また、学会等における一時利用者(ゲスト)向けに、IDの一時貸出しの仕組みを構築する。

コンピュータルームに関しては、現在は全学的に統一した環境で構築・更新しているが、今後の教育研究活動に求められるスタイルに合わせた実験的なコンピュータルーム、あるいはコンテンツ作成やグループ学習・自習ができる環境の構築を行う。一方、DaaS(Desktop as a Service)を活用し仮想デスクトップを利用者に提供することで「SPSS等の高額な統計解析ソフトを個人所有PCにて学内外から利用できる」環境を整備していく。今後はこのような環境構築を基本としコンピュータルームを新設するのではなく、これまでコンピュータルームでしか利用できなかったサービスを様々な環境で提供できるよう整備していく。

教員用共通プラットフォームPCについては、昨今のPCの普及状況を勘案し、ハードウェアとしてのPC整備から、教育研究に必要とされるソフトウェアの整備に移行する。

教室のAV環境については、これまでの「DVD・VHS・ブルーレイディスクプレイヤー、書画カメラ、教卓PC、ディスプレイ(プロジェクタ)、マイク」といった機器構成から、利用の多い「PCとディスプレイ(プロジェクタ)」中心のシンプルな構成にし、タブレットPCなどの持ち込み機器から簡単に投影できるような仕組みや、双方向の授業を支援する機器・ソフトウェアの導入も進め、学生・教員が双方向でコミュニケーションできる教室環境にシフトしていく。加えて、これまで専門の機材やスタッフが必要であった授業収録を、より簡便にできるシステムの導入・展開を進める。

WWWシステム(教員用、授業用、ゼミ用、プロジェクト研究・学会用、箇所用、サークル用)については、箇所用のWebサイトから段階的にCMS(Contents Management System)を導入していく。また、教員個人や学生個人、あるいは複数人で共有できるような安心かつ安全なオンラインストレージを導入し、USBメモリの紛失など情報セキュリティに関するリスク軽減をはかる。

IT基盤の強化については、仮想化技術の活用により集約を図り、共通的なIT基盤として再構築し、増え続けるサーバ運用管理コスト低減の達成を目指す。また、各システム・サービスが抱えるリスクと影響を洗い出し、優先的に復旧すべきシステム・サービスを明確にし、そのシステム・サービスを復旧させるために必要な設備を検討し、導入する。データの遠隔地バックアップ方式の見直しも実施し、事業継続性を高める。

コンテンツ配信制作環境については、既に進めているコンテンツ規格の統一(Silverlight化)およびアクセス分散対応(Contents Delivery Network)を完成させるとともに、専門のスタッフを必要としない簡易収録スタジオの整備や、教員や学生が自身のPC環境で収録したコンテンツを配信できる仕組みの構築を行う・

次期システムの開発(整備)では、統合認証システムをベースとし各種基盤システムの開発、整備を行う。

認証システムについては、ID(Waseda-net ID含む)を統合管理し、システム毎に権限管理を実現することにより、利用者に適切なサービスを提供できるようにする。また外部サービスとの認証連携(シングルサインオン、Shibboleth対応)を行いeduroamに対応するなど、利用者の利便性を向上させる。

Waseda-netポータルをはじめとする各種基盤システムについては、利用者のライフサイクルに即したシステムとして再構築する(付録4.システムの利用イメージに詳述)。具体的には学生、校友、教員、職員等の資格別に利用者の活動を分析し、共通システム、共通AP、専用APから構成されるシステムとして構築していく。共通システムは、コミュニティやメンバーの管理を行う(1)コミュニティ管理機能、各コミュニティ内で行われる活動を記録・保管する(2)コンテンツ管理機能、それらを利用するためのポータル機能としての(3)マイページから構成され、コミュニティ管理機能とコンテンツ管理機能の組み合わせによりCMSやLMSを実現する。共通APはお知らせやアンケート、各種申請、スケジュール管理、動画コンテンツ配信等の機能を有し、専用APでは共通APで実現できない教育支援・研究支援、大学の業務に特化した機能を提供する。これらの組み合わせでシステム全体を構成し、Course N@viのような教育支援ポータル、研究支援基盤としての研究者ポータル、業務基盤としての業務ポータル等を、各利用者のマイページから利用できるよう実現する。

「利用者支援サービスの向上」では、業務手順の分析を行い、利用者対応の改善を行うことで品質向上をはかる。また、ソフトウェア貸与については対象ソフトウェアの拡充を行っていく。非常時に備えた情報伝達手段については、現在、大学トップページ、Waseda-netポータル等、複数のサイトを用意しているが、各サイトの実効性を定期的に検証しながら安定稼働および改善を行う。さらに、より確実に安否確認が行える体制を実現するため、技術動向を見極めながらシステムの見直しを行いつつ、定期的に通知訓練を実施・サポートし、利用者への定着をはかる。

情報セキュリティの維持

- 情報セキュリティ管理

- 情報セキュリティ教育

情報インフラの整備

- ネットワークの整備・拡充

1)無線LAN拡充

2)一時利用者(ゲスト)向け無線LANサービスの仕組みの構築

3) eduroamの検証環境構築

4) キャンパスネットワークの整備・拡充 - Web/メール環境強化

1) Webシステムの性能強化(容量、通信帯域)・CMSの導入

2) メール機能の拡充 - 教育研究環境強化

1) コンピュータルーム等の標準環境整備

2) 教員用共通プラットフォームPC整備の見直し

3) 次世代学習環境の整備

4) 教員・学生が双方向コミュニケーションできる教室環境

5) 教室授業のコンテンツ化に向けた簡易収録、自動収録システムの整備 - IT基盤の強化

1) 共通IT基盤化

2) 事業継続計画に合わせた災害対策 - コンテンツ配信環境の構築

1) 配信環境

2) 配信コンテンツの形式

3) モバイル向け配信

次期システムの開発(整備)

- 統合認証システム

1) 認証システム(Waseda-net ID)の再構築

2) 学内システム・学外サービスと連携したSSO(シングルサインオン)の展開

3) システム利用権限の統合管理 - 各種基盤システム

1) 共通システムの構築

2) 各種システムのモバイル対応

3) 開発基盤の整備

4) OSS化と大学共通情報センター(仮称)の実現

利用者支援サービスの向上

- 利用者対応の品質向上

- 利用者向けサービスの拡充

- 非常時の情報伝達手段の確立