本学が運営事務局を担っている、米国首都ワシントンDCのNPO・日米研究インスティテュート(USJI)が、9月9日~15日までUSJI Weekと題した連続セミナーを開催しました。

このUSJI Weekは、2010年より毎年2月と9月に開催しており、今回は、「Challenges and Opportunities for future Japan」という大きなテーマのもと、戦後70年を総括するとともに、日本社会のイノベーションの実現、世界の平和と繁栄に貢献するための国家戦略の形成に寄与するべく、政治・経済・環境エネルギー・医療など幅広い視点から9つのセミナーを開催しました。

本学からは、古谷修一法学学術院教授、柳井俊二特命教授・元駐米日本大使、黒田一雄国際学術院教授らが登壇しました。

「Seeking an Effective Framework of International Legal Order in the Asia-Pacific Region」では、古谷教授がモデレーターを務め、現地の研究者、弁護士からの説明を交えながら、アジア太平洋地域における中国の台頭とそれに伴う南・東シナ海での領土問題を含む外交問題について、国際法の観点から検証を行いました。

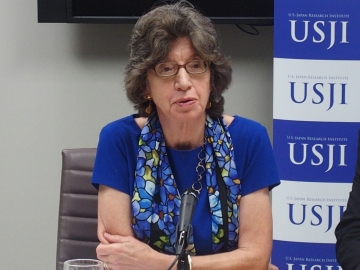

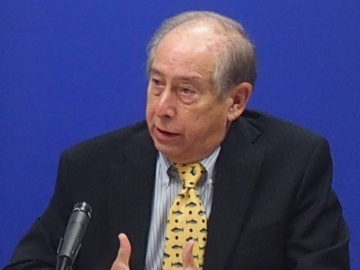

柳井特命教授・元駐米大使は、シーラ・スミス米国外交問題評議会日本担当シニアフェローがモデレーターを務める「A New Era for the Asia-Pacific: Challenges for US-Japan Relations」と題するセミナーに出演しました。このセミナーでは、ラスト・デミング元駐チュニジア米国大使、デニス・ブレア元米国太平洋軍司令官、カート・キャンベル元米国国務次官補ら米国要職歴任者とともに、戦後70年という節目の年に際し、今後の新たな日米関係の構築を目指すべく対談と会場との質疑応答を行いました。

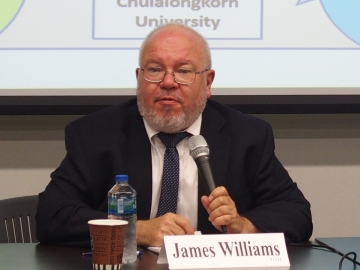

黒田教授は、上智大学・廣里恭史教授がモデレートする「Japan-US Partnership towards the formation of Asian Higher Education Area focusing on ASEAN」にコメンテーターとして登壇しました。黒田教授は、高等教育におけるアジアと北米の協力ネットワークの構築や今後の平和、相互理解、持続的発展のために、東アジアとして共通の目標を掲げることの重要性を説きました。

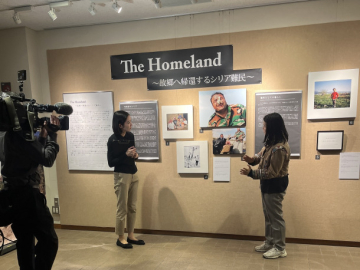

また、これらセミナーの他にもジョージワシントン大学、ジョージタウン大学など、ワシントンDC周辺の大学生を対象とした勉強会を開催しました。そのなかの一つとして、退役軍人であり日系アメリカ人2世のテリー・シマ氏らに、第二次世界大戦中の経験をふまえ、戦争の恐ろしさや戦後の米国内での日系人の戦いを、当時の映像を交えて講演いただきました。会場に集まった学生からも多くの質問が飛び、活発な議論が行われました。

日米研究インスティテュートでは、大学の持つ学術的基盤に立ちつつ、産業界、官界とも連携し、日米間にまたがる様々な課題の解決に寄与すべく活動を進めていきます。

USJI Weekでの各セミナーの映像はサイトからご覧いただくことができます。