早稲田大学電子政府・自治体研究所(所長:大学院アジア太平洋研究科小尾敏夫教授)は国際CIO学会傘下の世界主要大学と提携して、2015年6月20日に「第11回世界電子政府進捗度ランキング調査2015」の結果を発表しました。

この研究調査は毎年実施しています。今回の研究調査は、世界のICT先進国を中心に63か国が対象となり、研究活動11年目の成果として世界中の関心を集めています。トップは前年1位の米国に代わってシンガポール、米国が2位、3位にデンマーク、4位にイギリスと続き、5位に韓国、6位に日本が入りました。

なお、日本は部門別指標「政府CIO」及び「電子政府振興」の2項目でトップグループに入りました。

調査結果の概要

早稲田大学電子政府・自治体研究所が中心になるこの調査研究は、世界中の電子政府情報を収集把握するために、世界12大学の調査チームがシンガポールとポルトガルでの2回の専門家による分析会合、国際会議の開催や参加、さまざまな国際機関並びに関係国政府、研究所などとの意見交換によって集大成された。

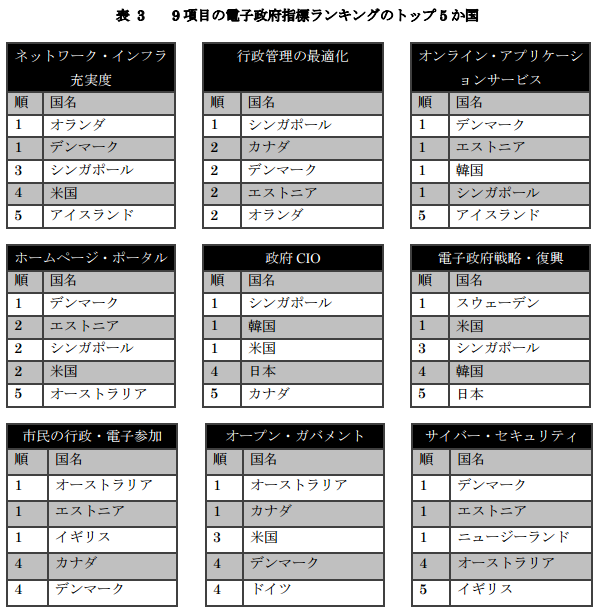

協力関係機関には国連、OECD、APEC、ITU、世界銀行、EUが含まれる。電子政府分野の課題を詳細に評価するために、9項目の部門別指標がランキング策定に活用された。9項目とは「ネットワーク・インフラ」「行政管理の最適化」「オンライン・サービス」「ホームページ」「政府CIO」「電子政府振興」「市民の電子参加」「オープン・データ」と「サイバー・セキュリティ」である。

国連調査の3項目のみと比較すると、部門別指標は計9項目、部門別のサブ指標は計32項目と多岐にわたる。最新で、かつ最も正確な情報を得て、関連データを分析評価するために、世界中の提携大学を代表する研究者12人によるチームを編成。この世界的に著名な専門家たちは、ジョージ・メ-スン大学(米国)、国連大学、ボッコーニ大学(イタリア)、トルク大学(フィンランド)、北京大学(中国)、タマサート大学(タイ)、連邦経済大学(ロシア)、ラサール大学(フィリピン)、バンドン工科大学(インドネシア)、シンガポール国立大学、チェコ工科大学(チェコ)、それに統括拠点の早稲田大学で活躍している。

11年間に及ぶ調査の結果、電子政府進捗度の顕著な特徴を5項目に集約した。

- 主要政府が、「クラウド」などの新技術を導入して行政コスト削減に着手。急成長する「ソーシャル・メディア」と電子政府サービスの連携を模索。ソーシャル・メディアの重要性が災害時などで立証され、両者の融合度合いがユーザ指向サービスの課題に。

- 「オープン・データ」を提供し始めた先進国の教訓から、途上国や非民主主義国が情報開示へ政治的な壁が打破可能かに注目。「ビッグ・データ」は、政府の積極的支援に基づく新規ビジネスの環境整備を奨励し、オープン・データ施策と相乗効果を狙う。

- 被害急増中の「サイバー・セキュリティ」問題は、高度な電子政府ネットワーク/インフラの構築を官民挙げて実現するために、電子政府推進の重大要素に位置づけられる。

- 「CIO、CTO、セキュリティのCSIO、データ管理CDO」などICT専門職の世界的人材不足を鑑み、イノベーション進化に適応できる高度ICT人材育成の必要性が高まる。

- 新興国や上位途上国の電子政府化はクラウド、IoT、EA、BCPなど最新のアプリケーションを要求しており、「持てる国」と「持てない国」の格差が表面化してきた。

今回の調査でOECD及び国連の両電子政府グループとの定期意見交換会をパリとニューヨークで開催した。注目すべき新潮流として、次の4点を明記しておきたい。

- OECDは電子政府(e-GOV)の概念をデジタル政府(D-Gov)と変更して、多様なe-ヘルスアプリケーションやサイバーセキュリティなど、広範囲の行政活動をカバーする。

- 上記に関して「デジタル経済」の枠組みで、IoTをはじめ、オープン/ビッグデータのデジタル革命を最大限行政活動に取り入れる。PPP(官民連携)を有効に活用する。

- 中央政府と地方政府(電子自治体)との連携や相互作業が効果的に出来ている国は少なく、資金、サービス、人材面で課題が多い点を指摘された。早大と国連で中央対地方自治体の詳細な調査を行うことで一致した。

- 国連が来年から実施する「持続可能な開発目標(ポストMDG2015-SDG)」での高齢者、障害者など社会的弱者を行政がサポートするサービス活動で、電子政府の役割を明確にする要請がある。

日本の評価

日本の評価に関してだが、今回は国連の昨年評価ランキングと同じ6位にランクされた。国連は今まで日本に対して厳しい点数をつけてきたが、やっと早稲田大学と同じスタンスの結果を出した。

その点、早大による調査分析で下記の8項目の課題が浮き彫りになった。

- 第1に、2013年6月に決定した「世界最先端IT国家創造宣言」の実施状況からして、目標通り世界トップに飛躍できるのか。

- 第2に、年金機構の事例のごとくサイバー攻撃に対する防備が不十分。

- 第3に、今回の評価から、電子政府と電子自治体の統一性が乏しく、例えばワンストップ・サービス、各ホームページは統一的な共通利活用の可視化がいまいちである。

- 第4に、政府CIOの役割と権能は制度開始から2年余が経過した。PDCAによる徹底的な外部検証が必要である。

- 第5に、CIO、ビッグデータ、サイバーセキリティなど高度ICT人材の不足が顕著。

- 第6に、“マイナンバー”はIOT、ビッグデータ、多彩なアプリケーションにより電子政府の新機軸となりえるが、同時に国民の理解と支持が大前提である。

- 第7に、世界一の超高齢社会に直面する日本は“シㇽバーエコノミー(経済)”対応と電子政府主導型IT革命の融合によるシナジー効果を発揮すべきである。

- 第8に、米韓などが推進する途上国向け「電子政府、行政のIT化パッケージ輸出」を我が国が強い防災や安全・安心システムと組んで積極的に促進すべき。

お問い合わせ

- 早稲田大学電子政府・自治体研究所

- 所長:大学院アジア太平洋研究科教授 小尾敏夫

- 〒169-0051新宿区西早稲田1-21-1西早稲田ビル321号室

- e-Mail:[email protected]