- Featured Article

【早稲田大阪高校】地域とつながる、大学とつながる

早稲田大阪高校で「科学実験教室in大阪」を開催

Fri 29 Aug 25

早稲田大阪高校で「科学実験教室in大阪」を開催

Fri 29 Aug 25

早稲田大学と早稲田大阪高等学校は2025年7月26日、大阪府茨木市と箕面市の小学生を対象にした「科学実験教室in大阪」を開催しました。会場となった茨木市にある早稲田大阪高校は、今年4月に校名を「早稲田摂陵」から「早稲田大阪」へと改称して新しいスタートを切り、早稲田大学の系属校として高大連携教育のさらなる展開を目指し取り組んでいます。本記事では、早稲田大阪高校の村上徹校長、早稲田コースの米田謙三コース長へのインタビューを交えながら、科学実験教室の当日の様子とともに、高大連携や地域連携の取り組みについて紹介します。

早稲田大阪の目指す教育

早稲田大阪高校の村上徹校長

「早稲田大阪」への改称と、早稲田大阪高校が目指す教育について村上校長は次のように語ります。

「より早稲田大学に近づこうという意図があり、早稲田大学の教育理念をしっかりと引き継いで、高校でその理念に基づいて勉強してもらう学校を目指しています。本校には『早稲田コース』『文理コース』『総合コース』、3つのコースがあり、そのうち早稲田大学への特別推薦があるのは早稲田コースのみですが、すべてのコースから早稲田大学への進学者を出すことを目標としています。教育理念として『貢献の早稲田』『教育の早稲田』『研究の早稲田』―この3つを軸に、『世界で輝くWASEDA』を目指しています」

早稲田大阪高校では、地域や国際社会への貢献を重視しており、校内にボランティアセンターを設置し、茨木市や箕面市と連携して、生徒が地域課題に取り組む機会を増やしているそうです。

「地域のボランティアにとどまらず、茨木市議会議員と生徒との意見交換会など、生徒たちのアイデアを実際に行政に届け、それによって町や国が動くという体験をさせたいと考えています。高校生のアイデアは奇抜で面白いものが多く、実際に世の中を動かす成功体験を提供できるフィールドを作りたいと思っています。たとえば、箕面市の特産品のゆずを使った商品開発や販売戦略について、商工会議所と高校生が一緒に取り組むプロジェクトを計画しています。さらに海外では、フィリピンの養護施設で子どもたちと一緒に過ごすスタディツアーも毎年実施しており、今後はベトナム、カンボジア、トルコなどへの展開も構想中で、国際交流の輪が広がっています」

日本と台湾・アジアの若者の文化交流を行うことを目的に、台湾・高雄で行われたASEP(Asian Students Exchange Program)では、ホームステイをしながら海外の生徒らと協働作業をし、国際プレゼンテーション大会に参加して英語で発表をしました。

高大連携で「大学を身近に」感じる体験を

早稲田コースを統括する米田謙三コース長

米田コース長は、早稲田大阪高校の高大接続教育や、早稲田コース独自の取り組みについて次のように話しています。

「系属校として、大学のさまざまな教育資源を、早大学進学希望者だけでなく、すべての生徒に還元しています。早稲田大学で学ぶ外国人留学生が生徒に自国の文化や言語について授業を行うICCアウトリーチプログラムや、WAVOCとの共同で行う現役早大生による講演会、早慶戦観戦やキャンパスツアーを組み込んだ関東研修、GECの開講する正規授業を聴講できる特別聴講制度などを展開しています」

また、早稲田コースにおいては、早稲大学の専門研究にも触れ、受験勉強にとらわれない「深い学び」を可能にするといいます。

「早稲田コースでは特に大学につながる学びを重視し、知識技能だけでなく思考・表現・判断の部分も含めて育成しています。 『知に触れる』というプロジェクトでは、早稲田大学の全学部から教員を招き、高校生が実際に大学の講義を体験する機会を設けています。また、2年次から取り組む専門演習では、大学の研究室に近いかたちで行い、3年次には論文執筆も行います。生徒が主体的に問いを立て、研究を深める環境づくりも進めています。ほかにもコース独自の企画を多数設定しており、地域や企業とコラボレーションして、月面探査車のタイヤ開発を試みたり、英語で金融を学ぶプロジェクトなども行っています」

アートを「手段」として、自分や他者の体験をより深くふりかえる方法であるArts-Based Reflection(ABR)を実践するプロジェクトでは、国際教育メディア学会(ICoME)に参加し、成果発表として春の校外学習での出来事を題材にした英語劇を披露するとともに、国内外の参加者らとABRについて英語でディスカッションをしました。

早稲田大阪高校が高大接続教育において大切にしていることとして、村上校長、米田コース長がともに語るのは、「早稲田大学が掲げる理念や教育内容を、身近なものとして生徒に感じてもらう」ことです。単に進学先として大学を意識するのではなく、将来自分が学ぶ場として、早稲田大学をより具体的に想像できるような教育環境を整えています。地域や世界とのつながり、そして、多様な専門性、人材、コンテンツをもつ早稲田大学とのつながりを最大限に生かしながら、未来を切り拓く学びを実践しています。

早稲田大学の地域連携への取り組み

今回開催した「科学実験教室in大阪」は、大阪府の茨木市、箕面市から後援を受け、両市内の小学校への周知など協力を得て開催しています。早稲田大学教務部は、早稲田大学の知的財産の地方への還元を目的に教育などの相互協力が可能な分野において連携・協力する協定を、2019年に茨木市、次いで2022年に箕面市と締結しています。実験教室はその取り組みの一環で、コロナ禍による中止もありながら、2019年より継続的に実施しています。

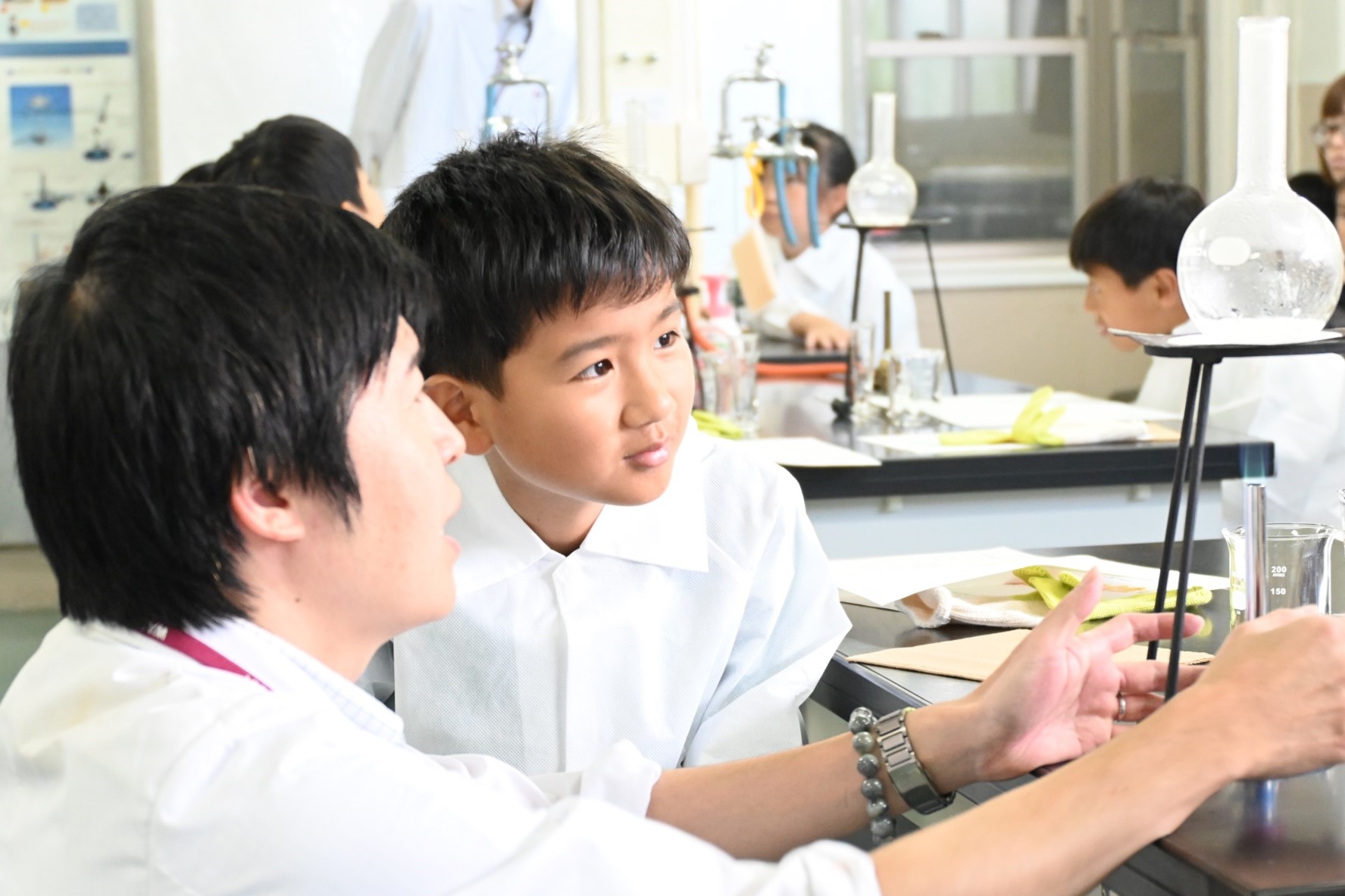

実験教室には48名の小学生が集まり、運営には、早稲田大阪高校1年生の生徒6名もサポートとして参加しました。少人数ではありますが、地域とのつながり、大学とのつながりを肌で感じる機会を少しでも多く創出しようというねらいもあります。

目で見て、体で感じる実験教室

実験教室の講師を務めたのは、早稲田大学教育・総合科学学術院の技術職員です。早稲田大学の技術職員は、専門的な知識と技能を生かし、学生の実験実習をはじめとする教育・研究の現場を、教員と協働して支える実務のプロフェッショナルです。

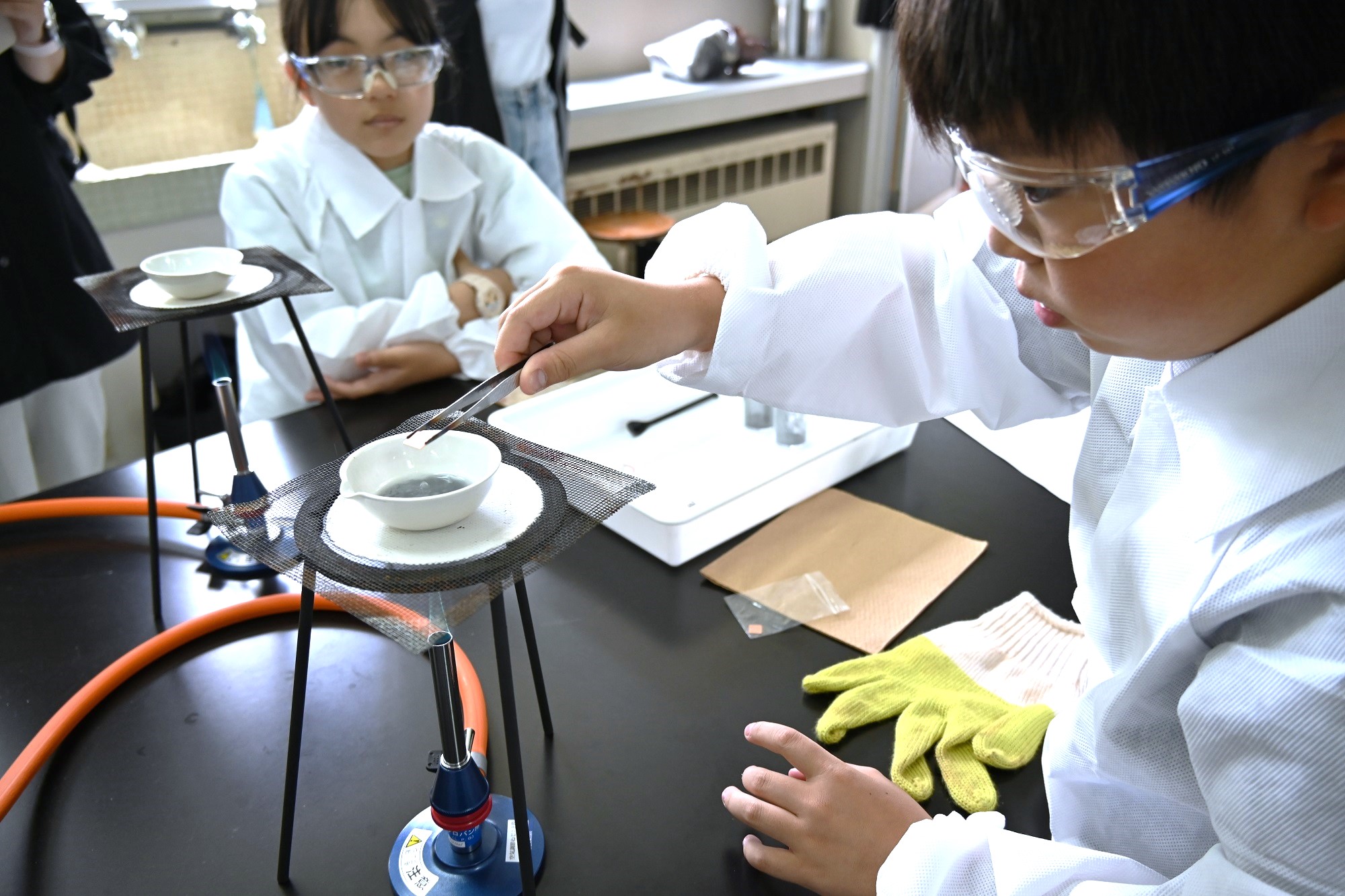

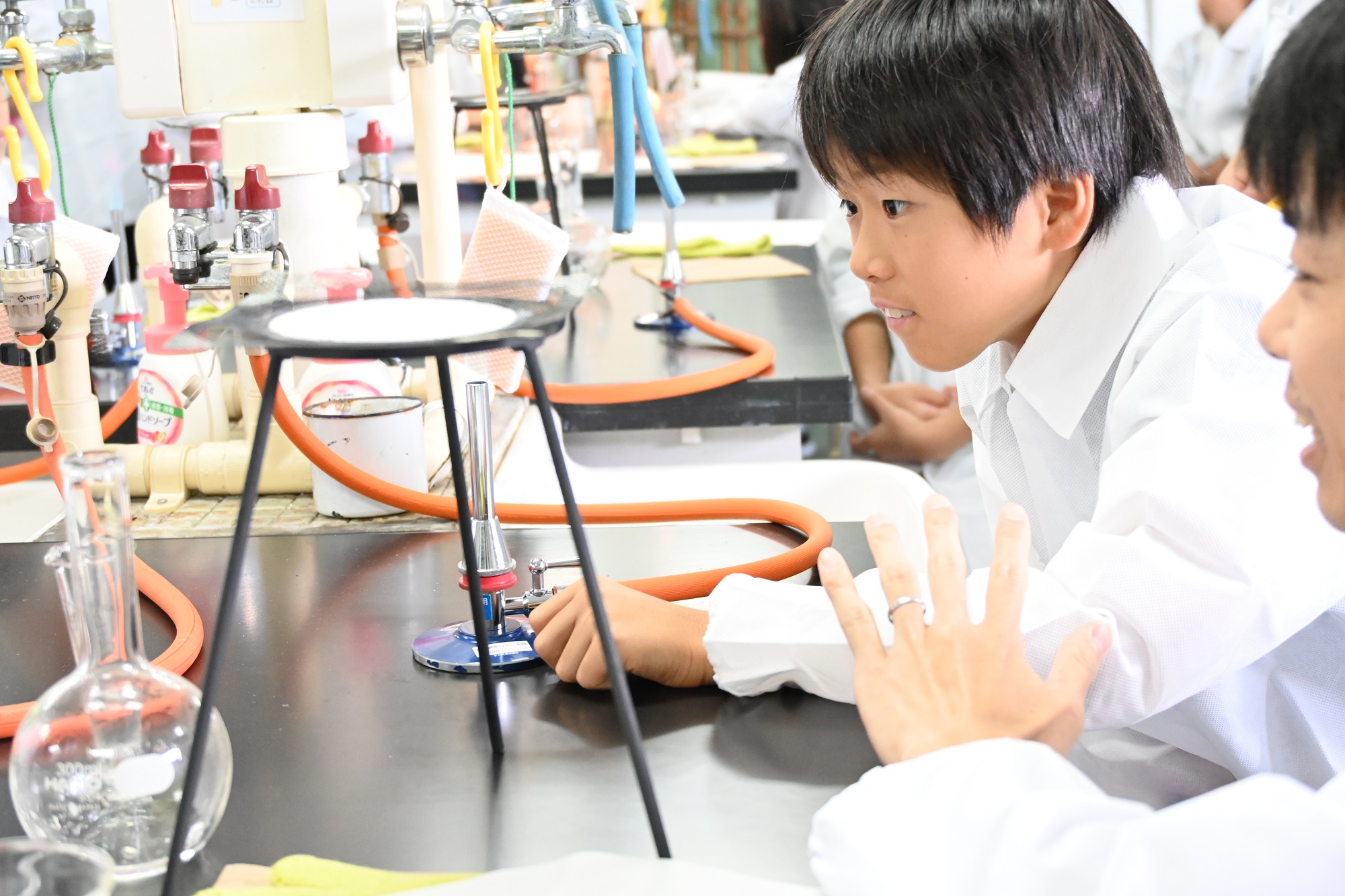

当日実施したのは、「水の三態とボイル・シャルルの法則」「無電解めっきと合金」の2種類。実験の前には講師から、ガスバーナーや薬品使用時の注意事項とともに、実験を通して観察される水蒸気の性質や化学変化を「目で見て、体で感じよう」ということも伝えられました。

実験に際しては、早稲田大阪高校の理科教諭陣も加わり、参加者が安全に取り組めるようサポートします。ガスバーナーの扱いには最初は腰が引けておぼつかない手つきだった参加者も、回数を重ねるうちに、落ち着いてしっかりと火加減の調整ができるようになり、目の前で起こるさまざまな変化に真剣なまなざしを向けていました。

閉会の挨拶で村上校長は、「勉強」と「遊び」の違いについて参加者に問いながら、「『遊ぶ』と『学ぶ』はどちらも楽しいものです。今日はそこに気がついてくれたのではないかなと思います。『勉強』が難しいとか、嫌いだなと思う人がいても、それを『学ぶ』に変えていくいいチャンスにしてもらったらなと思います」と語り、この日感じた学ぶ楽しさを、参加者それぞれが持ち帰ってくれるよう伝えました。

今回の実験教室は、地域の子どもたちに科学の楽しさ、学ぶ楽しさを伝えるとともに、大学と地域をつなぐ貴重な機会にもなりました。今後も早稲田大学ならびに早稲田大阪高校は、地域に開かれた学びの場を広げ、未来を担う人材を育む活動を続けていきます。

- LINK