7月16日~19日まで、本学院と学術交流協定(MOU)を締結した韓国Saeronam Christian School(SCS)を招へいし、Waseda International Summer Exchange (WISE)を開催しました。これは、アカデミックシンポジウムとフィールドワークを核とし、合宿形式で行う2校間の国際学術交流で、昨年度SCSにて開催され本学院生が参加したKorea-Japan International Youth Forumと対になるものです。SCSとは2021年以来SDGs(持続可能な開発目標)を主題としたオンライン学術交流を継続してきましたが、本学院で対面による交流を行ったのは今回が初めてとなります。共通言語は英語で、事前のオンラインミーティングや会期中のシンポジウム、すべての公式アナウンスも英語で行われました。会期中はSCSの生徒一人ずつにアテンド役のバディをつけ、宿舎となった早稲田大学本庄セミナーハウスでもバディとゲストを同室にするなど、短期間ながら密度の濃い国際交流ができるように工夫されました。

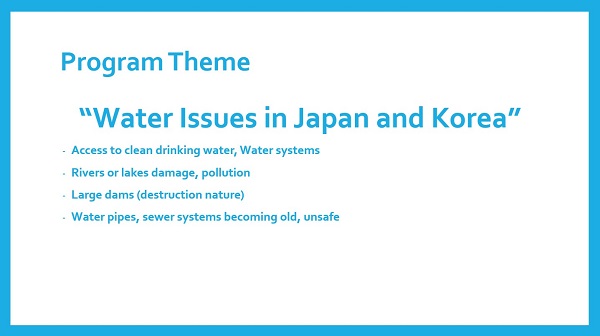

今回のシンポジウムテーマは「Water Issues in Japan and Korea」(日韓で考える水問題)でした。21世紀は水の世紀ともいわれ、両国でも安全な水へのアクセスや治水・河川環境問題などへの関心が高まっています。国境を超えた研究と議論により、持続可能な未来に向けての知恵(WISE)を導き、また隣国である韓国の同世代たちとの友情を深める機会となりました。

(コーディネーター 公民科教諭 羽田)

事前オンラインミーティング(4回)

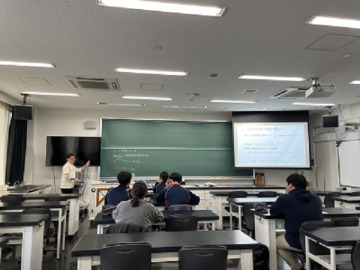

4月から始まった月1回のオンラインミーティングでは、自己紹介や研究内容に関する中間発表を行い、研修当日に向けて準備を進めました。研修中に行うプログラムも、自分たちで案を出し合いゼロから決めていきました。研修前最後となる7月のミーティングでは、担当生徒がミニ体育祭やお茶会についての詳しい説明を行いました。プログラム内容が具体的になっていく実感があり、研修がより楽しみになりました。

ミーティングがテスト前期間に重なることもありましたが、皆が念入りに準備したことで、ミーティングをスムーズに進行させることができました。

(3年 副代表 岩井)

◆Day 1(7月16日)

空港での出迎え、本庄早稲田の杜ミュージアム見学・キャンパスツアー

私を含む学院生3名が引率の三枝教諭(地歴科)とともに、来日するSCSのゲストを成田空港に迎えに行きました。昨年私が参加した韓国研修で知り合った友人と久しぶりの再会を果たし、心からの歓迎の気持ちで出迎えることができました。学院に到着するまでには2時間ほどかかりましたが、バスの中で食文化やSNSで話題になっていることなどお互いの文化について話し合い、とても盛り上がりました。学院に到着してからは、まず「本庄早稲田の杜ミュージアム」を訪れました。担当の学芸員さんが英語で、本庄市内で出土した考古資料や、早稲田大学が所蔵する貴重な文化財について説明してくださいました。SCSの生徒たちも「とても興味深い」と話しており、熱心に耳を傾けていました。その後、学院生がキャンパスを案内しました。SCSの生徒や先生方は、校舎の広さや体育館の近代的なデザインにとても驚き、感激している様子でした。両国の文化を分かち合い、友情を深め、非常に有意義な経験ができました。

(3年 斉藤)

オープニングセレモニー

会場は、テーマである水を元にして作られたWISEのシンボルマークが使われているポスター、水色の風船で装飾されました。オープニングセレモニーでは最初に、WISEのメディア班生徒作成のオープニングムービーを見ました。両校共にプログラムへの期待が高まったように思います。また、本校からは、書道部と軽音部による歓迎パフォーマンスが行われました。SCSの生徒達は、日本の部活動の盛んな様子に非常に驚き、バディと共にそのひとときを楽しみました。

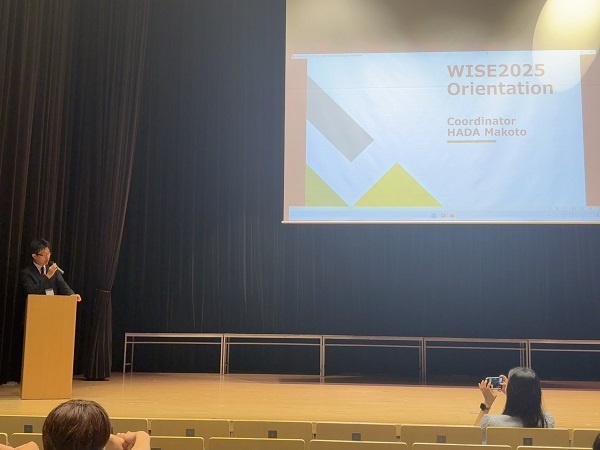

その後、半田学院長、訪問団体代表のHan先生による挨拶、訪問団のメンバーによる自己紹介、オリエンテーションが行われました。

(2年 柴崎)

◆Day 2(7月17日)

シンポジウム:基調講演

2日目の午前には、WISEのメインイベントであるシンポジウムが開催されました。まず、基調講演には本学院卒業生で現在早稲田大学国際教養学部に在籍する谷口明莉さんをお迎えしました。「国際交流と私たちの未来の重要性」と題したスピーチでは、高校時代のオンライン交流や学生マネージャーとしての経験をもとに、異文化理解の大切さや友情が平和の礎となることを語ってくださったのが印象的でした。講演後は活発な質疑応答が行われ、会場は終始前向きであたたかな雰囲気に包まれていました。私の質問にも丁寧に答えてくださり、国際交流に対する考えをさらに深めることができました。この基調講演は、国際社会を生きる私たちにとって多くの気づきと刺激を与える貴重なひとときとなり、シンポジウム全体をより充実したものにしてくれたと感じます。

(2年 山本)

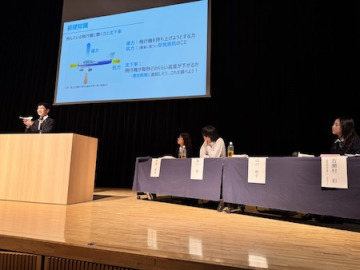

シンポジウム:研究発表・Q&Aセッション

基調講演に引き続き、参加メンバーによる研究発表の時間が設けられました。本学院からは2チーム、参加校であるSCSからは3チームの研究班が「日韓で考える『水問題』」という共通テーマのもと、それぞれ事前に研究論文を提出し、その内容についての10分間のプレゼンテーションを行いました。

「水問題」と一口に言ってもその内容は多岐にわたり、地域の河川に関する問題から、海面上昇や地球温暖化といった地球規模の問題に至るまで、各チームが多様な視点から研究成果を発表しました。また、各発表後にはディスカッションの時間が設けられ、日韓両国の生徒による活発な意見交換や質疑応答が行われました。発表順と論文のタイトルは以下の通りです。(WH=早稲田本庄)

★SCS Team1

Water Quality Evaluation and Management Strategies for the Gapcheon Stream

☆WH Team 1

Research on Urbanization and River Connections

River Pollution, Ecosystem Destruction, and Solutions

★SCS Team 2

Smart Water Cities: The Future of Digital Water Management

☆WH Team 2

The Relationships between Rain and the Arakawa River

Investigating the impact of Rain on River Water and Future Solutions

★SCS Team 3

Glaciers: Importance, Challenges, and the Road Ahead

最後に、英語科の望月教諭によるレビューがあり、今回私たちが行った「水問題」への研究が私たちの暮らしにどう影響を与えることができるのか、またプレゼンテーションやディスカッションや翌日のフィールドワークの在り方について考える機会をいただきました。

なお、このシンポジウムは全学院生に公開して行われました。WISEのリサーチ班やスタッフメンバー、バディなど以外からの参加もあり、多くの学院生がこの国際的な学術交流に積極的に関わる姿が見られました。

(3年 髙木)

ティセレモニー

シンポジウム終了後、中央階段において茶道部による歓迎茶会が実施されました。韓国の先生方や生徒の多くにとって初めての茶道体験であり、皆熱心に参加している様子が印象的でした。私も改めて日本文化の奥深さを感じました。また、韓国の先生お二人にもお茶を点てていただきましたが、お二人ともとても上手で、部員よりも慣れているのではないかと思い驚きました。短時間ではありましたが、両国間の文化理解を深める大変有意義で貴重な時間となったと思います。

(2年 安田)

スポーツ交流(ミニ体育祭)

続いて本学院の体育館で、スポーツ交流(ミニ体育祭)を行いました。私は実行委員を務めました。スポーツの内容としては玉入れ、ドリブルリレー、ドッチボール、お玉リレーを行いました。準備段階では、参加者全員が楽しめるように種目の選定や進行の段取りに細かく気を配りました。当日は笑い声や応援の声が絶えず、和やかで活気あふれる雰囲気でした。言葉や文化の違いがある中で、コミュニケーションを円滑にすることの難しさを実感しましたが、スポーツを通じてお互いが自然に打ち解け合う姿を見ると、やってよかったと心から感じました。競技を通じて互いに助け合ったり励まし合ったりする場面が多く、心温まる交流ができました。この経験を通じて、国際交流の大切さや多様な価値観を尊重することの意味を改めて学び、これからも積極的に様々な活動に挑戦していきたいです。

(3年 原)

夕食(お好み焼き)

この日の夜にはお好み焼き体験のため、本庄駅近くのレストラン「よし」を訪れました。ここでは韓国の生徒と日本の生徒が4~5人ずつに分かれ、それぞれのテーブルでお好み焼きを楽しみました。韓国の生徒はお好み焼きを知っている人が多く、自分で具材を混ぜ鉄板に広げ、ひっくり返すのをとても楽しんでくれていました。上手くひっくり返せた時は全員で喜び、自然と楽しく会話ができていたように感じます。

お好み焼きは知っている人が多かったものの、もんじゃ焼きは知っている人が少なく、韓国の学生たちにとって初めての味だったようです。初めて口にしたとき、日本の生徒から教わった「うまい!」という言葉を何度も使っていて、心から楽しんでくれているということがよくわかりました。

食事を通じてたくさんの交流ができる素晴らしい時間でした。

(2年 宮本)

花火

2日目の夜、旧校舎の中庭で花火を楽しみ、SCSの生徒と学院生の心の距離を一気に縮める素晴らしい時間になりました。手持ち花火を通して自然に会話が生まれ、互いに火を分け合う中で、互いの壁を越えての交流ができたように感じました。特に打ち上げ花火の瞬間には、歓声と共に皆の笑顔が広がり、一体感が生まれたと思います。文化や言語の違いを越えて、感動を共有できる非常に貴重な時間になりました。

(3年 染谷)

※(おことわり)宿舎として使用した早稲田大学のセミナーハウスでは規則により花火が禁止されているため、事前に大学の許可を得たうえで本学院92号館の中庭を利用し、必要な安全対策を講じたうえで行っております。

◆Day 3(7月18日)

川の博物館見学・ワークショップ

フィールドワーク最初のプログラムとして埼玉県立川の博物館を訪れ、「荒川大模型173」の見学とワークショップに参加しました。荒川の流れを1,000分の1の縮尺で再現した全長173mの巨大模型を歩きながら、川の地形や支流、治水の仕組みについて博物館学芸員の方から丁寧な説明を受けました。館内では、鉄砲堰の模型実演や川辺に生息する昆虫の展示も見学し、川の自然環境と人々の暮らしの関わりを多角的に学びました。こうした体験は、「水問題」についての理解をより深める貴重な機会となりました。

(3年 田嶋)

ライン下り・岩畳見学

川の博物館見学後、長瀞へ向かい、荒川ライン下りと岩畳の見学を行いました。ライン下りでは、船頭の方による説明を聞いたり写真を撮ったりして長瀞の自然を堪能しました。バディが通訳をして、特別な岩や日本の動物について説明するなど全員で自然に親しむことができました。流れが急なところでは、水しぶきが船の中まで入ってくることがありました。学院生もSCSの生徒もコミュニケーションをとりながら楽しむことができました。

岩畳見学では、岩の形を見たり石に触れたりしました。岩畳が巨大な一枚岩であることや、地下では関東山地から九州まで続く地質帯の一部であることを知って驚きました。日本の自然と間近で関わることのできるとても有意義な時間になりました。

(2年 加藤)

浦山ダム施設・構造見学

秩父ミューズパークでのピクニックランチのあと、浦山ダムの施設および構造を見学しました。浦山ダムは、日本では2番目の高さを誇る重力式コンクリートダムで、25mプール15万杯の水を貯蔵することができます。浦山ダムの見学は、ダム管理員の方が日本語で説明し、バディが英語に翻訳する形で行われました。ダムの内部にも案内していただき、ダムの安全を確保する設備を見学したり、水の放出を見るなど、普段では味わえない体験をすることができました。また、説明の中で特に興味深かったことは、異常な降雨が予測できる場合には、ダムの水位を調整することで、降雨が集中しても川の氾濫を防ぐことができているということでした。ダムから見る秩父盆地の様子も絶景で、川の博物館で見た荒川の流れる地形を実際に目で確かめることもできました。

(2年 石井)

BBQパーティ・フィールドワーク所感発表会

この日の夜は立食式のBBQでした。約20分ごとにお題を出し、グループごとに交流する形式で進めました。WISEでは、ホスト側の人数が多いだけでなくSCS側との人数差もあったため、全員が密度の高い交流をするのに苦慮する状況でしたが、立食でのBBQを通して自然と会話が生まれ、互いの距離が一層縮まったように感じます。

また、夕食後にはセミナーハウスの食堂でフィールドワーク所感発表会がありました。SCSの代表生徒の発表に続いて、本学院側は立候補制で行い、3年生だけでなく1年生も積極的に発表し、あたたかな雰囲気の会となりました。最後にはビートボックスとラップで感想を伝えるという、注目を集めるユニークな発表もあり、会場全体がとても盛り上がりました。BBQでの交流も含め、最後の夜にふさわしい記憶に残る時間になりました。

(3年 本多)

◆Day 4(7月19日)

クロージングセレモニー

稲稜ホールにてマネージャーのお二方を中心に進行しました。前日までの3日間を振り返るクロージングムービーの視聴から始まり、SCSの生徒よる全体の所感発表や学院長からの修了証書授与が行われました。

その後は本学院とSCSの参加メンバーによる出し物(文化交流)が行われ、私たち早稲田側は日本文化を相手校の方々に感じていただくため“ソーラン節”を披露し、SCSの方々は“PRAISE”という曲に合わせて、非常に完成度の高いダンスを披露してくださいました。

すべての発表や先生方のお話が終わった後、クロージングセレモニーの締めとして参加者全員で“We are the world”をステージ上で歌唱しました。昨年度、本学院生がSCSを訪問した際にも歌った曲で、今後もこの学術交流が継続されるようにという期待が込められていました。この歌をみんなで肩を組みながら歌ったことで、国境を越えて両校生徒の心が一つになったように感じました。

クロージングセレモニーは、参加者一人一人がこの3日間をしっかりと振り返ることが出来たとても充実した時間になったと思います。

(3年 千葉)

川越市立博物館見学・歴史地区自由散策

クロージングセレモニーのあと、みんなでバスに乗って川越へ向かいました。川越市立博物館では、川越の歴史や文化について学びました。都市の発展に河川の利用や舟運の技術が大きく影響してきたことが分かりましたが、私のバディは、特に侍の鎧に興味津々で、熱心に見ていました。その後は自由散策の時間が設けられました。川越は、歴史と文化が色濃く残る街並みが魅力の町で、歩いているだけでも楽しい場所です。私たちのグループは古着屋を目指しましたが、道中でたくさん寄り道もしました。菓子屋横丁では、ソフトクリームやかき氷、お団子などを食べ歩き、小江戸ではお土産を買ったり、写真を撮ったりして楽しみました。みんなでお揃いで買ったキーホルダーは、今でも大切な宝物です。川越歴史地区の散策を通じて、日本人・韓国人問わず、みんなとより仲を深めることができたと感じています。

(1年 芹川)

WISEを振り返って

短い期間でしたが、学院生とSCSの生徒の両方にとって、忘れることのない、かけがえのない思い出として、この4日間は残ると思います。国際学術交流ということで言語の壁に対する不安は大きかったものの、そのような壁があるからこそ、皆がより積極的に会話をしようとしていたので、かえって皆の絆が一層深まったのではないかと思います。4月の準備段階から、SCSの先生方や生徒の方々を迎え入れる側として、本学院側のメンバーで互いに協力して支え合ってきたので、笑顔や思い出で溢れる4日間として本交流を終えられたことに皆嬉しく思う一方、別れを惜しんでいる様子も伺えました。本交流での縁が、今後も続いて、またいつか皆で再会できたらいいなと思います。

(3年 代表 安田)

なお、WISE2025はJST(国立研究開発法人科学技術振興機構)の「国際青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプログラム)」として採択され、一部をJSTの支援のもとに実施いたしました。さくらサイエンスプログラムは、日本の科学技術を海外の青少年に体験してもらうことで、国際的な頭脳循環の促進や、日本と諸外国の友好関係の強化に貢献することを目的とした公的事業です。