2024年5月27日(月)・28日(火)に第2~5回の「これがサイエンスだ!」講義が行われました。

今回は早稲田佐賀高等学校の先生方からも講義をしていただき、交流戦と銘打って連続講義を実施しました。

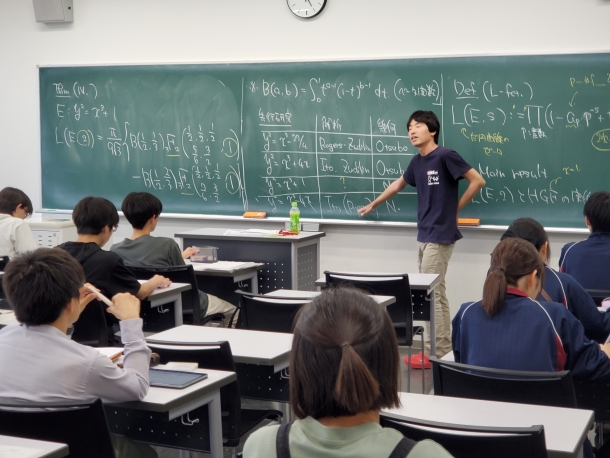

27日(月)は前半戦として、本学院の先生から2本の講義をしていただきました。

第2回は数学科教諭の根本裕介先生から「L-function of CM elliptic curves and generalized hypergeometric functions」というタイトルで講義していただきました。ゼータ関数を調べたいという動機から始まり、そのための方法の一つとして超幾何関数を導入しました。

講義では、ゼータ関数、超幾何関数というものがどのようなものであるかの説明があり、最後には、根本先生ご自身が得られた最新の研究結果を紹介していただきました。

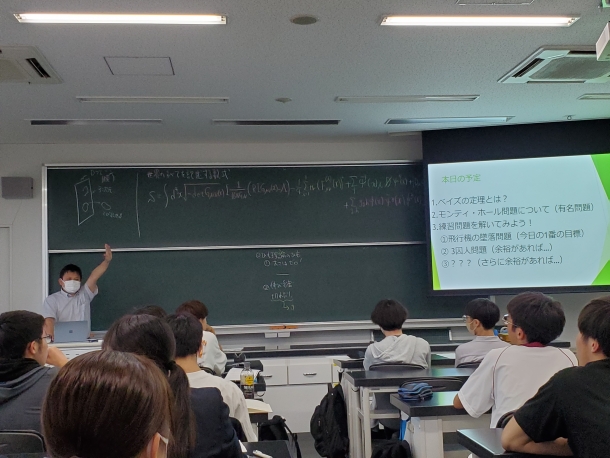

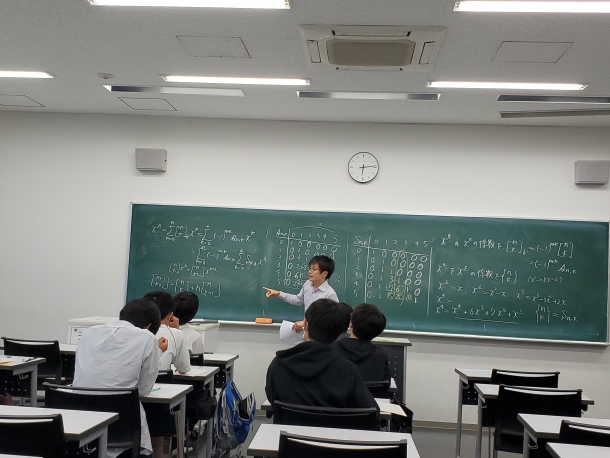

第3回は数学科教諭の太田洋平先生から「スターリング数であそぼ。」というタイトルで講義していただきました。はじめに、シンプルな場合の数の計算からスターリング数の定義がなされました。講義ではこれらの数がどのような特徴をもっているのか、作業を通じて見つけ出しながら「遊び」ました。最後にはスターリング数がどのように活用できるのかを、太田先生の研究上の経験からお話しいただきました。

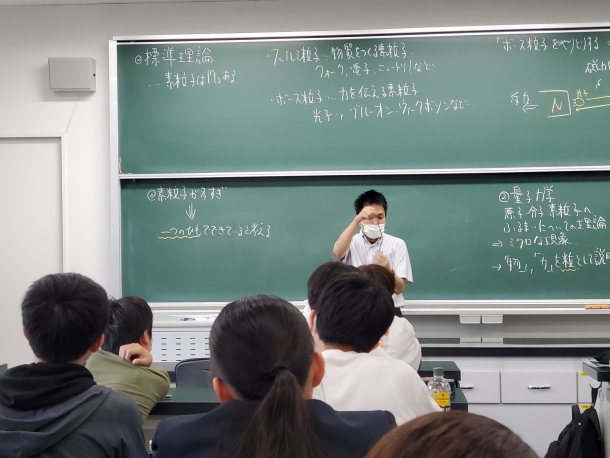

28日(火)は後半戦として、早稲田佐賀の先生から2本の講義をしていただきました。

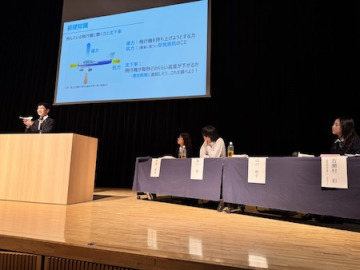

第4回は理科教諭の當山翔平先生から「超ひも理論を学んでみよう」というタイトルで講義していただきました。

「物質はひもでできている」「世界のすべてを記述する式」というキーワードからこの講義が始まりました。エネルギーの密度が無限大になるという問題を入口として、素粒子の種類の違いをひもの振動・ふるまいの違いとしてとらえることが説明されました。

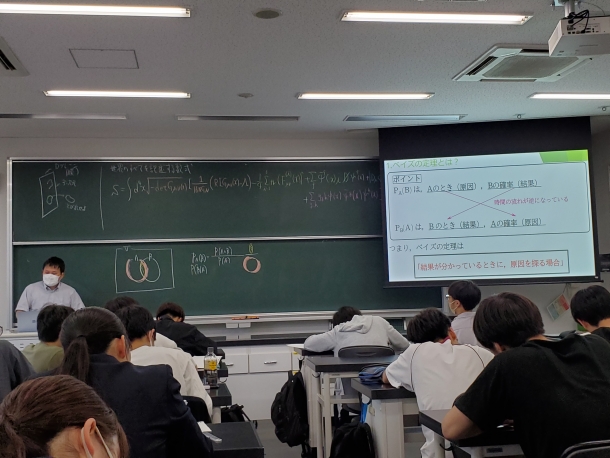

第5回は数学科教諭の伊東哲平先生から「ベイズ統計に触れてみよう」というタイトルで講義していただきました。この講義では条件付き確率を入口として、モンティ・ホール問題や飛行機の墜落問題を扱いました。参加者はこれらの問題を和気あいあいとしながら解いていました。こうした問題を考えることから、直観的に考えたときと確率を計算で求めたときとの違いを楽しみました。