2023年8月6日(日)から8日(火)にかけて、課外講義「これがサイエンスだ!」のゼミ合宿(夏)が行われました。COVID-19禍により、3年ぶりに開催することができました。

この合宿では「授業では扱わない専門性のある内容を探究し、進学や将来について新たな視点をもつ」ことを目的とし、参加者は4つのパートに分かれ3日間かけて探究活動を行い、最終日には成果発表会を行いました。

また、発展的な知識に触れたり、進路選択に向けた新たな視点を持ったりするための課外講義も行われました。

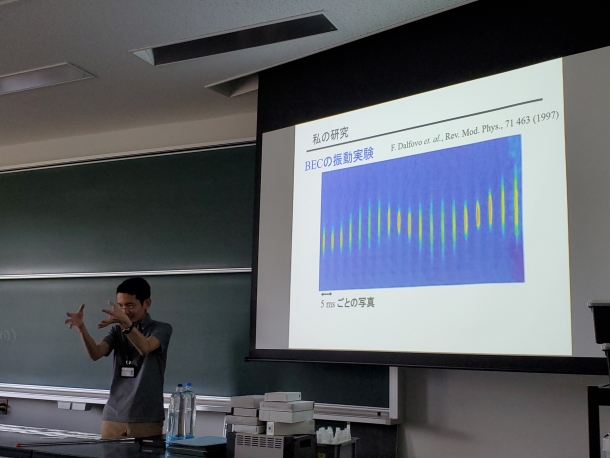

1日目には、基調講演として数学科教諭・峰真如先生より「研究は「人」がするものである」というタイトルでお話しをいただきました。

講演では、第1部として、先生の研究内容である量子力学の基礎知識や「ボース・アインシュタイン凝縮」について、第2部として、先生が研究者として過ごされた中での紆余曲折や「人間臭い」経験についてお話しをいただきました。

参加者からは、「大学での活動などを知ることが出来て非常に有意義だったと感じた」、「どのような進路があるのが具体的に考えられて、面白かった」という感想があがりました。

2日目には、特別講義として数学科教諭・太田洋平先生より「リボン圏を用いた結び目不変量について」というタイトルでお話しをいただきました。

講義では、リボン圏という概念を用いて、両端の閉じた絡まったリボンを分類するための指標となる「不変量」を構成しました。また、構成した不変量がリボンの変形により変化しないというお話しをいただきました。参加者からは、「リボンの結び方が数式で表せるという点で、とても興味深かったです」、「訳が分からなかったが、その分からなさも含めて科学だと思った」という感想があがりました。

また、3日間かけて活動を行ったパートの様子は次の通りです。

理科パートでは、1日目に研究所のデータを用いてボソンやクオークの質量を計算するワークを行いました。2日目は宇宙線μ粒子の数を計測しデータから学校の校舎の内部の構造考察する計測実験を行いました。実験を通じて素粒子の存在を実感しました。

数学パート1では、初日は実数から、複素数、四元数、八元数を順次構成する方法を学びました。二日目は、数学の論文を読みながら、モノイダル圏という概念について学びました。そして、モノイダル圏上で代数の概念が定義できること、八元数はあるモノイダル圏の中での代数とみなすことができることを確認しました。また八元数は非結合的な代数であるが、モノイダル圏の中の代数としてみることで、緩やかな結合律を満たしていることを確認しました。

数学パート2では、平川-松村の定理「辺の長さが全て整数となる直角三角形と二等辺三角形の組の中には、周の長さも面積も共に等しい組が(相似を除いて)たった1組しかない」の証明の概略を理解し、彼らの手法を真似て「周の長さと表面積」および「周の長さと体積」が実4次体の元で、ともに等しい正四面体と正三角錐の組は合同なものしかないという定理を証明しました。また、系として「周の長さ・表面積・体積」が実4次体の元で、すべて等しい正四面体と正三角錐の組は合同なものしか存在しないことがわかりました。

数学パート3では、「数学を分析する」ことを目的とし、今回は「接線」の“生態”を調べました。具体的に、中学・高校・大学・数学史において、接線の定義や求める方法がどのように移り変わったのかを調査し、なぜそのように移り変わったのか考察を行いました。

(夕食後の各パートでの作業の様子)

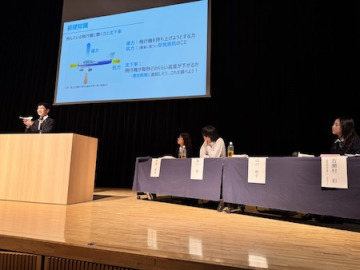

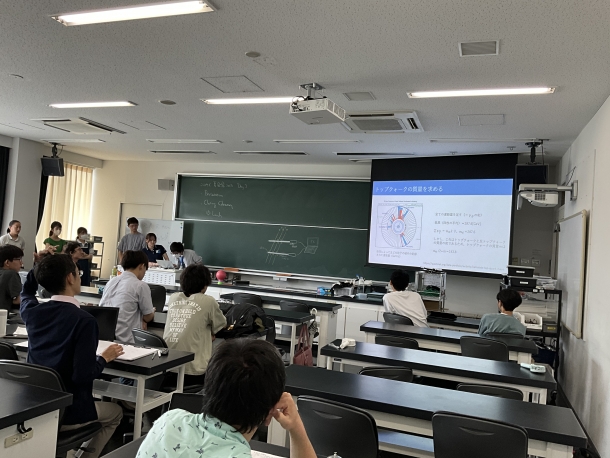

最終日には、成果発表会を行い、各パートでの成果を共有しました。参加者は自分のパートの発表準備も懸命に準備し、当日も活発な議論ができたように思います。

合宿全体を通じて、参加者からは「楽しかったですが大変な部分も沢山あっていい経験になったと思います」、「ひとつの事に常に取り組むという体験が初めてだったので、大変だったけれど学びのある体験になった」という感想があがりました。