物質試行50:DUBHOUSE

鈴木 了二(2009年度紀要AARRより)

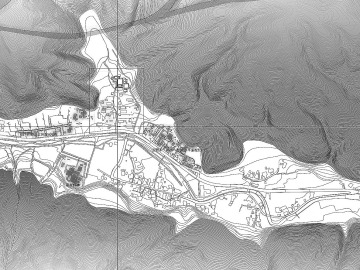

敷地は伊豆の下田からやや山側に入った蓮台寺である。 南の道路側に広い駐車場、北側に母屋、東側には温室やゲストハウスなど、愛着のあるスペースの分散する広いロケーションの一角を占めることになる木造2階建ての住宅、述べ床面積は40坪に満たない。

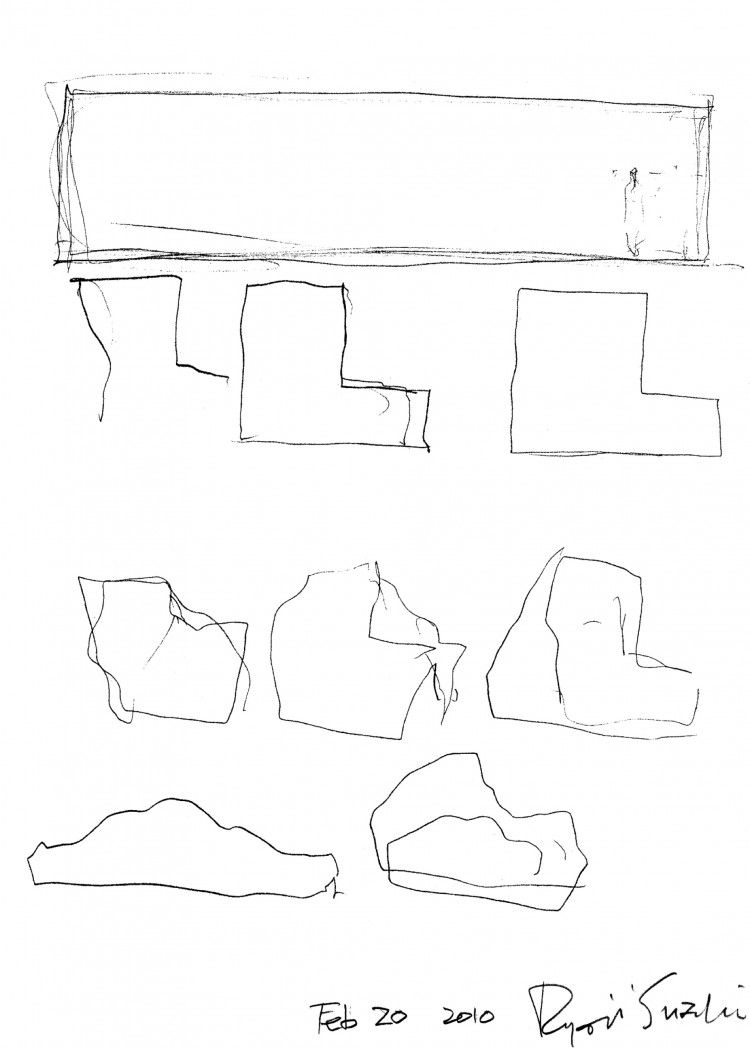

あまり複雑なプログラムを提示せず、私どもに自由な設計を期待してくれたクライアントに導かれて、多様な幾つもの案が考えられた。なるべくシンプルであることが共通の認識で、それは丁度、一枚の布をなるべく裁断することなく繋ぎ合わせて、身体を緩やかに覆うことのできる衣服を考える作業に似ていたかもしれない。

建築的には、それは空洞と空洞、空地と空地と、空隙と空隙とを滑らかに繋ぎ合わせることであり、長い試行錯誤の結果、ロケーションを特徴付けている3つのランドスケープに対応するかのように、大小3つのヴォイドが生じた。それは腕を通す袖や首を通す襟を持ったTシャツのようなものだった、とも言える。それぞれのヴォイドは、周辺環境とのジョイントの役割をもつ中庭やエントランスやデッキなどの半外部的スペースとなり、あるいは内部が外部にまで膨らんだインテリアの一部であり、さらには採光を負担する光のダクトである。眺望と採光を混同せず、それぞれ分離して再考することによって、外壁は「無窓」に限りなく近づいた、一枚の布のように。

そして3つのヴォイドをもつこの住宅を「世界に3つの穴の空いたモデル」として定義したとき、不意に「DUBHOUSE」が始まったのだ。

「DUBHOUSE」の特徴は、第一に、スケール(尺度)とプロポーション(比率)から自由であることである。どんなに縮小/拡大しても、あるいは、縦、横、高さの比率を変えても「DUBHOUSE」の特性は維持される。 ダビング・サンプリング・ミキシングの時代において議論の中心はもはや規模や形態には存在しない。

問題は「世界に幾つ穴が空いているか」である。

もっとも「DUBHOUSE」は、いまここでいきなり始まったわけではない。ただその起源と歴史が、長期にわたって忘れ去れていたにすぎない。 予想ではローマ時代の「ローマンハウス」を起源とし、ルネサンスからバロックに至る間に消滅した。

スケールとプロポーションから自由になろうとする建築の能力を試してみる価値は、21世紀問題としても十分にある。