芸術学校では夜間開講という特長を活かし、早稲田大学の教授陣と、第一線で活躍する建築家や実務家など各専門領域で活躍する講師陣を招へいし、建築デザインに特化した短期集中型の分野横断的なカリキュラムを実現しました。文系・理系の領域を超え、建築をとりまく様々な分野を融合し、総合力ある新しいプロフェッショナルの育成を実現します。

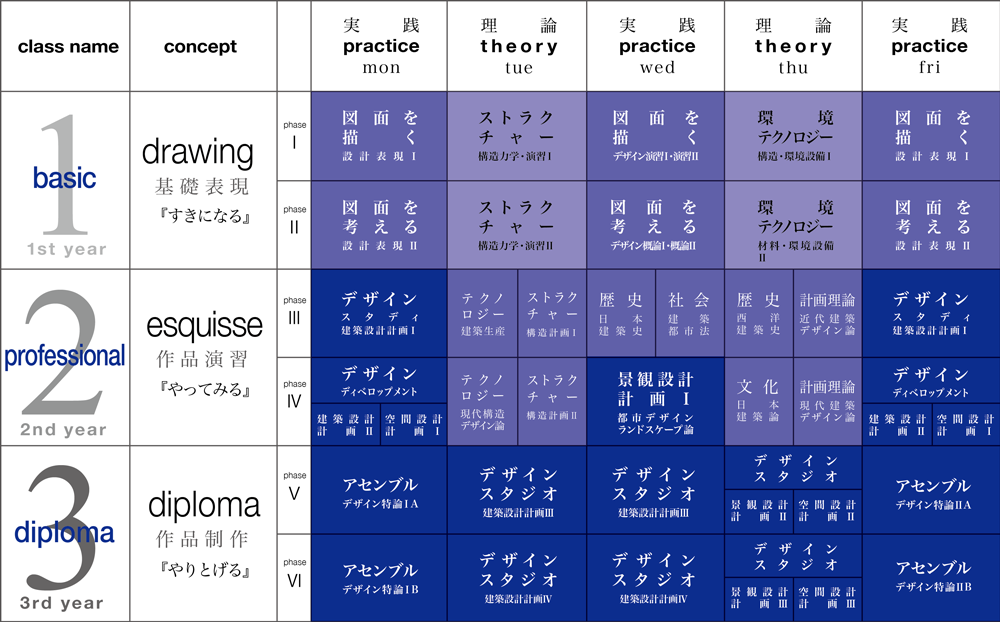

授業は月曜日から金曜日、前段18:10~19:50、後段19:55~21:35に行われており、春学期(4月1日~9月20日)と秋学期(9月21日~3月31日)との2学期制となっています。

両学科とも1・2年次は共通授業です。授業日・休業日などの年間日程は早稲田大学暦に則して定められています。

建築に必要な知識と技術の基礎を総合的に学ぶことを目標とし、最初の演習科目となる建築設計表現では、図面の描き方、読みとり方等を学びながら、建築を支える基礎知識を習得します。講義系科目も含めて建築をデザイン・構造・設備・環境・材料など、様々な基礎的観点から総合的に捉えつつ、同時に図面を通して「建築とは」という視点を学んでいきます。設計演習の後半では前半で学んだ基礎力をもとに、住宅を題材にしてその応用を学び、最終課題では住宅設計の課題に取り組む中で、設計の基本的な考え方・図面表現・デザインなどを総合的に学びます。

建築製図の基礎を学び、図面の読み取り方・図面の書き方等を学びながら、建築設計を支えている基礎的知識を習得し、建築設計に必要となる図面等の制作方法の基礎を学ぶ。春学期は図面表現の基礎知識を手順を追って習得すると同時に、RC 造住宅設計図面を中心に作図法を学び、5mキューブの設計演習を介して製図の技法やエスキス手法を訓練する。秋学期は木造住宅の平面・詳細のトレースを通して製図の技法をさらに深く学び、続けて短期間の演習課題やスケッチの方法、エスキスの進め方などの訓練を終えて、具体的な都市住宅の課題が与えられ、設計の考え方・デザイン・図面表現に総合的に取り組む。

毎回テーマを設定し、授業時間内に各自がテーマに対して考え、スケッチを描き、さらにラフな模型をつくる。思いついたイメージをラフなスケッチに描き留め、ラフな模型をつくる作業を、一定時間内にスピーディーに行う習慣を身につけることが目的である。

1:描きながら考える、2:思いつく、3:スケッチを描く、4:模型をつくるという4段階のプロセスを何回も経験する中で、自分なりの創造的構想感覚を養うことを目標とする。スケッチには、コメントも書き添える癖をつけるようにする。学期前半はラフなスケッチを描くところまで行い、学期後半はラフなスケッチを描き、さらにラフな模型をつくるところまで行う。

構造力学演基礎Ⅰ・Ⅱで学習した構造力学の知識を一層深く理解するため、復習、演習を行う。授業の目的・目標に掲げた各項目について演習の例題を解いた後、類似問題を時間内に解答する。また、チームを組み、構造模型実験を通して力の流れを体験し、報告書の作成方法についても学習する。

担当教員:岡本隆之

1年次で学んだ総合的基礎力をもとに、デザイン論、都市論、歴史、構造、生産、法規などの各分野で、より高度で実践的な建築の理論や技術を総合的に学び、展開することを目標とします。総合演習としての建築設計計画では、1年次に習得した図面の表現力を前提に、美術館、集合住宅、宿泊施設など、実際の敷地を想定した課題に取り組みます。敷地の読み取りや考え方を敷地模型の制作等を通して学習し、その上で建物のプログラムを検討しながら空間の構成やデザインをエスキスして、最終的に図面や模型によって総合的に表現する方法を学びます。

※エスキス(仏):手を使ってスケッチしながら案を推考すること

具体的な設計課題を通して、設計条件の整理、敷地の解読、イメージの発想、コンセプトの組立、デザインのスタディとまとめ方、そして図面表現と模型製作までの設計方法と表現方法の本格的な習得を段階的に行う。2つのユニットに分かれて行われる肌理の細かい指導のもと、春学期は美術館や集合住宅等の比較的小規模の2つの設計課題、秋学期は複合施設や都市的な拡がりを持つ2つの設計課題に取組む。そのプロセスで計画理論やドローイング技術、プレゼンテーション手法の講義も行われ、設計全般に及ぶ設計力を効率的に習得する。空間設計計画Ⅰについてはインテリアを中心にとして課題とする。

担当職員:萩原剛、平瀬有人、稲垣淳哉、西川日満里、木島千嘉、浜渦良明、山下大輔、金井謙介、内木博喜、松尾宙、鈴木学、美和小織

連続的に与えられるテーマ課題の設計実技が集中的に行われ、 最終的には自主テーマである卒業設計をもって卒業となります。このユニット制は、曜日ごとに決められた担当教員と、そこへ配属される学生によって構成されるユニット内での多様な指導を基本とし、計画、デザインに関するマンツーマン的な少数精鋭の集中的で濃密な個別指導を行い、1年間という短期ながら各個人に潜在する能力を発掘し、実践的に通用する高度な専門能力を養います。

デザインを中心とした高度な専門性を目指し、各ユニットでは少数精鋭指導をもとに、それぞれのフォルムデザインをもって演習課題が独自に展開される。各演習課題の途中には、計画理論、建築作品の事例解説などの講義を行い、中間発表を経て全体の講評会を行う。最終的には演習課題で身に付けた理論と実践力をもとに、卒業設計に臨む。

(最終更新日:2023年6月29日)