「人生は一度きり、“やりたい!”という気持ちに蓋をし続けることはできない」

芸術学校の学生って、卒業した後どうしているの? そういった疑問をお持ちの受験生や在校生の方もいるかもしれません。新コラム「卒業生に聞く!」では、芸術学校の卒業生の皆さんのキャリアを紹介します。

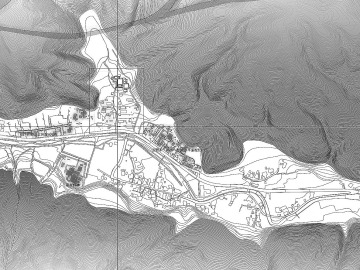

「卒業後のキャリアの拓き方」というテーマで、卒業生の方からお話をうかがいました。1人目は、2017年建築都市設計科卒業の杉拓磨さん。ご自分の設計事務所「SUGI architects」を主宰されながら、「松田仁樹建築設計事務所」の管理建築士をされています。

|

杉拓磨さん プロフィール |

|

| 1990年 横浜市生まれ | ||

| 慶應義塾大学 総合政策学部 | ||

| 伊藤忠建材株式会社 | ||

| 早稲田大学芸術学校 建築都市設計科 | ||

| 中村拓志&NAP建築設計事務所 | ||

| アールテクニック一級建築士事務所 | ||

| アーネストアーキテクツ を経て | ||

| 2020年 SUGI architects 主宰 | ||

| 2022年 松田仁樹建築設計事務所 チーフアーキテクト | ||

| |

受賞歴 |

|

| Circos International Architecture Competition 2014 佳作 | ||

| 東京都技能士会連合会会長賞 2015 | ||

| 建築新人戦2015 100選 | ||

| SMOKERS’ STYLE COMPETITION 2016 佳作 | ||

| 卒業設計日本一決定戦 2016 セミファイナル | ||

メディア掲載歴 |

||

| 新建築、ArchiDaily、designboom、Archello、建設通信新聞 etc |

建築に興味を持ったきっかけは?

中学2年生のある土曜日の朝、何気なくテレビをつけると、「渡辺篤史の建もの探訪」が放送されていました。当時の私にとって、家といえばハウスメーカーの家かマンションというイメージだったので、「こんな面白い家があるのか」と衝撃を受けたのを覚えています。

番組の最後の方に平面図が5秒くらい映るのですが、いつもそこで一時停止し、方眼紙にトレースをしていました。

それ以降、書店で新建築やモダンリビングを足が痛くなるまで何時間も立ち読みしたり、近所の空き地の大きさを測って、自主的に設計課題に取り組んでいました。

建築の世界に飛び込んだ理由

大学では、建築を含むさまざまな分野を横断的に学べる学科に進みました。建築家への強い憧れがある一方で、経済的に不安定になるかもしれないという迷いも抱えていたからです。「自分は惚れてはいけないものに惚れてしまった」──そんな感覚があり、心のどこかで建築を辞める理由を探していました。そこで、「1年以内に見切りをつけるかどうか決めよう」と考えました。

入学早々、大学2〜3年生向けの設計課題に挑戦します。「これで1番になれなければ諦めよう」と臨んだ結果は、まさかの1番。生意気な話ですが、「これはもう辞める理由がない」と思いました。その後、厳しいと噂されるアトリエ事務所でアルバイトを始めました。噂通りの過酷さに、「これこそ辞める理由になる」と自分を納得させました。

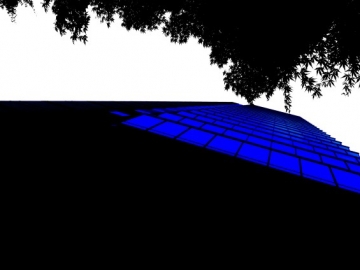

大学2年以降は経済学・政治学を学び、建築以外の道を探りましたが、結局やりたいことは見つからないまま、貿易関係の会社に就職しました。2年目には広島支店に転勤。給料は良かったものの、意義を感じられない仕事に夜遅くまで取り組む日々に疑問を持つようになりました。会社の斜め向かいには、中村拓志&NAP建築設計事務所の「Optical Glass House」があり、「こんな美しい住宅があるんだな」と会社帰りに眺めていました。

そのうちに、「人生は一度きり、“やりたい!”という気持ちに蓋をし続けることはできない」と思い、会社を辞め、芸術学校に入学しました。

芸術学校に入学して

人生のレールを降りることになるんだと思い、とても怖かったのですが、実際に降りてみたら何も怖くありませんでした。芸術学校には、自分と同じく一度社会に出てから建築を志した仲間がいて、世の中にはいくつもの道が広がっているという、当たり前のようで見えていなかった事実に気づきました。

1年生の住宅設計課題

斬新なコンセプトの作品に憧れていましたが、オリジナルな設計思想というのは、技術を高めて実務に揉まれながら生まれてくるもので、むやみに学生時代からオリジナリティーを模索しなくてもいいと考えていました。

同時に独学で木造住宅の基礎を学んでいたので、木造でいかに面白い造形ができるかという制限を自分にかけて試してみました。矩計図等を含む意匠図一式を描き上げたことで、実務でもやっていけそうだという自信を得ることができました。

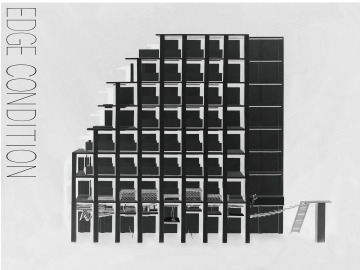

2年生の芸術展

キャンパスの中庭にパビリオンを展示する企画を立ち上げました。

中心メンバー3人で明快なコンセプトを考えたものの、予算の確保、安全性の証明、部材の制作、組み立てに協力してくれる有志集めなど、越えるべきハードルは山ほどありました。

最終的には、先生方や多くの同級生たちが力を貸してくれたおかげで、多くの来場者に見てもらえるパビリオンが完成しました。

この成功体験は、今も私の大きな原動力のひとつです。

さらに、世界一アクセスの多い建築メディアArchDailyなどにも取り上げられ、第三者から評価をいただけたことが大きな自信につながりました。

中庭のパビリオン

3年生での就活と、その後

在学中、日中は日建設計でアルバイトとして働いていました。

最初の数ヶ月は模型制作が中心でしたが、ほぼ毎日社員の方々と肩を並べて仕事をするうちに、自然とさまざまな検討や打合せにも参加させてもらえるようになりました。

組織設計の現場はどんな雰囲気で、どのように仕事が進むのか──その一端を体験できたのは大きな収穫でした。

日建設計は本当に素晴らしい会社だと感じ、就職も検討しました。

しかし、「自分が本当にやりたい建築の種類、仕事の進め方、そして生き残る方法は何か」を改めて考えました。

私が魅力を感じるのは、説明不要の美しさを持つアイコニックな建築や、小・中規模で生活に近い建築です。

仕事のスタイルとしては、目の届く範囲で丁寧な仕事をしたい。複雑な利害調整の末に形作られるデザインは避けたいと思っていました。

また、ローコスト住宅は表現の幅が狭く、設計料の低さからビジネスとして安定しにくいため、富裕層をターゲットにしたいと考えました。

これらの理想を実現するために最も学べる事務所はどこかと考え、中村拓志&NAP建築設計事務所に入ろうと決めました。

NAPはコンペ受賞者が入社しやすいと聞き、いくつかのコンペを取っておくことにしました。とはいえ、アイデアコンペには意義を見出せず、実現を前提としたコンペに応募しました。

そのひとつ、JT主催「SMOKERS’ STYLE COMPETITION」で佳作を受賞しました。

採用面接では、このコンペや芸術展でのパビリオンの経験を話し、無事に採用していただきました。

ご受賞当時の記事

本校在校生の杉拓磨さんが「SMOKERS’ STYLE COMPETITION」のプロポーザル部門で佳作を受賞しました – 早稲田大学 芸術学校

独立とその後

NAPからアールテクニックという事務所に転職をしました。

僕が一番好きなSHELLという住宅を設計した事務所で、代表は井手孝太郎さんです。日建設計時代、井手さんがArchiCADを教えに来られた際、偶然隣に座ったことがきっかけで、尊敬の思いを直接お伝えし、交流が始まりました。

中村さん・井手さんには、建築への向き合い方を間近で学ばせていただきました。この経験には、今でも大きな感謝を抱いています。

その後、大学時代の友人たちから住宅やレストランの設計依頼があり、その勢いで独立しました。

2年前、同い年の松田仁樹さんと出会いました。自分の事務所は構えていたものの、彼と切り拓く未来を信じ、思い切って入社を決めました。

現在は、松田仁樹建築設計事務所の番頭として、多くのプロジェクトの旗振り役を任されています。

将来については、再びSUGI architectsとして独立するかもしれませんし、この事務所に長く勤めるかもしれません。

ただ、どんな道を選んだとしても、今の仕事に全力で向き合うことが、必ず未来につながると信じています。

※本記事は、2024年12月に行われた「稲芽会OB・OG会」の講演を元に加筆・編集を行ったものです。