皆さん、初めまして。LIVSの市村です。3月に入り、在学生の皆さんが春休みの間も、図書館は変わらず開館しています。中央図書館は、年間約340日開館しています。

(開館カレンダー:https://www.waseda.jp/library/services/calendar/)

春休み前の試験期間には図書館を利用した学生の方も多いのではと思います。しかし、その中でも地下書庫を利用したという方は少ないのではないでしょうか。実は、入館ゲートの目の前にある階段は、さまざまな本というお宝が眠る宝庫への入り口なのです。あの階段を降りる勇気がない!という方、そもそも用事がなければ図書館は利用しない、という方もいらっしゃると思います。用事がないときこそ図書館は有意義に時間を過ごすことができる格好の場所。本の背表紙を眺めてなんとなく手に取っているだけでも、授業1コマぶんの時間などあっという間に過ぎてしまうものです。

今回は、「なんとなく空いた時間を図書館で過ごしてみようか。何なら地下書庫に潜ってみようか」という方におすすめの地下書庫活用法を紹介します。「調べる」ということはもちろん、「地下書庫を楽しむ」ことにも重点を置いた内容でお届けします。

地下書庫を利用する

それではまず、改めて地下書庫、正確には研究書庫の利用方法を軽くおさらいしましょう。

書庫というと一般の利用者は立ち入り禁止のイメージがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。公共図書館などで資料を検索し、検索結果ページを見て所蔵場所が「書庫」になっていると、司書の方が関係者以外立ち入り禁止の場所から本を出してくる、という経験をした方だと、WINEで所蔵場所が研究書庫だった場合も同じだという印象を抱きがちかもしれないのですが、そんなことはありません。他のフロアと同じように、一般の学生でも気軽に入れる場所なのです。

地下書庫の利用はとても簡単です。地下への階段を降りたところにある無料ロッカーに荷物を預けて、受付の方に学生証を見せるだけ。特別な手続きなどは一切必要ありません。中央図書館の2階や3階と違い隔絶されたイメージがあるのか、なかなか降りていく人を見かけることがないのですが、他のフロアと何ら敷居の高さは変わりません。

地下書庫の受付 無料ロッカーに荷物を預けましょう。

地下書庫の魅力

さて、次に地下書庫の魅力に迫っていきましょう。私が考える地下書庫の魅力は、年代物の資料がたくさん所蔵されているところです。中央図書館2階や3階にはない明治・大正・昭和初期の100年近く前の本も所蔵されているほか、研究図書だけでなく教科書などの多種多様な本が配架されています。何か調べたいことがあるときはもちろん、なんとなく書架を眺めるだけでも、こういった思いがけない本に出会える楽しみがあるのです。歴史ある本を実際に手にとって、本が積み重ねてきた時間を感じられるのも、地下書庫ならではでしょう。

書庫の自動ドアをくぐると漂う、数多の本の香り。開き癖のついた本、年月を経てかすれてきた背表紙。少し黄ばんだページ、丸くなってきた装丁の角。本の内容は勿論のこと、本それ自体にも魅力があります。

今回はそのような地下書庫の特性を活かして、何か時の流れが感じられるような資料はないか、地下書庫1階を散策してみようと思います。この連載企画では予め調べるテーマが決まっている回が多かったのですが、今回はあえて決めずに地下書庫に潜ります。何せこの連載企画の題名は「地下書庫探検隊!」。なんとなくうろうろ探検するだけでも、地下書庫は十分楽しいのです。

地下書庫にはたくさんの資料がありますが、文字ばかりの資料だけ、というわけでもありません。画集や写真集など、その場ですぐ見て視覚的に情報が得られるものも多くあります。特に写真といったものは、時代時代の著しい変化や、時間の流れを感じるにはよい資料でしょう。空いた時間に眺める本は、ビジュアルに訴えるものが多いものの方が楽しめる、というのもあります。

研究書庫(地下書庫)B1階フロア図

自動ドアを開けて目に入る、書架、書架、書架の数々。とにかく本がたくさん所蔵されています。照明が所々緑と赤の蛍光灯なのも印象的です。これを辿ると入り口へと戻れる構造になっているので、迷子になる心配もありませんね。また、地下1階は図書の分類法が「早稲田分類」という独自の分類になっているので、何か探したい資料があるときは通路に張られている上記の研究書庫の地図を参考にするのがおすすめです。

入り口から見た地下書庫内部

地下書庫を探検する

それでは探検を始めましょう。入り口からまっすぐ書庫の奥へと進んでいきます。「文学」の棚を越えると、たくさんの電動書架があります。このあたりは古い本が多く、また「逍遙文庫」など個人から寄贈された本もあります(ご参考:特殊コレクション(文庫))。こういった「○○文庫」が収められている書架を眺めていると、誰かの本棚を覗いている気分になります。その人の趣味や生きた時代を感じられるのもまた面白みがありますね。

さて、色々と探検しているうちに地下1階奥の「ネ8 商業」の棚にたどり着きました。商業はその時代を生きる人のニーズを考えて発展してきたはず。きっとその時代を感じられる資料がこの書架にも多くあるはずです。電動書架のスイッチを押すと、ゆっくりと棚が動き出します。開く前は暗くなっていますが、スイッチを押せば蛍光灯が自動で点きます。なんだか秘境への扉が開くようで、地下書庫を「探検」しているぞ、という気分になる瞬間です。ここにも歴史ある本たちが眠っています。書架を見上げ、時に腰を屈めて一冊一冊本の背表紙を眺めていきます。商業の棚の中でも、奥には広告に関する資料が並んでいました。広告というだけあって、商品を宣伝するイラストやポスターがまとめられた『商業デザイン全集』や、外国の店先がイラストにされた『店頭意匠集』など、見ているだけで楽しい資料がたくさん所蔵されています。その中でも、目にとまった資料がありました。『広告年鑑』です。

大正14年、15年、昭和3年の『広告年鑑』

『広告年鑑』に目を通す

『広告年鑑』は複数冊所蔵があるのですが、どれも刊行された年代が違います。一番古いものだと大正14年のものが配架されています。大正14年というと、1925年。約90年前に発行された資料です。こんな本に出会えるのも、地下書庫の魅力ですね。丁寧にページを繰ると、様々な広告が載っています。ポスター、ラジオ、新聞や雑誌の広告。掲載されていた広告のイラストがそのまま載っているものが目を引きます。文字ばかりでなくこうしたイラストが載っている資料も興味をそそられます。特徴としては、単純ですが右から左へ読む横書きの文字や、今よりも濃いタッチの劇画調の絵などは年代を感じさせます。

また、テレビCMが全く載っていないのも新鮮です。私たちの生活では当たり前になったテレビというメディアが、この時代には存在していなかったことが本に「記述されない」ことで逆に浮き彫りになります。当時のことが、過去を振り返るという形ではなく、その当時の最先端として記述されているのも年代物の資料が手に取れる地下書庫の魅力です。

広告というのは視覚的に訴えてくるので、ぱらぱらと本を眺めるだけでもすぐ発見があって楽しめそうです。またページをめくっていくと、目に飛び込んできたのはキャラメルの広告。

活動の単位 精力の根源

森永ミルクキャラメル 『広告年鑑』 大正14年 広告ページp.19に掲載

デザインもとてもシンプルな広告です。キャラメルは今でもスーパーの棚に並んでいる馴染み深いお菓子ですが、この本が刊行された当時も同じように変わらず存在していたと思うと、なんだか感慨深いです。

これを見ていて気になったのは、キャッチコピーの変化。キャラメルに限らず、大正期は簡素なキャッチコピーのものが主流でしたが、少しずつ宣伝文句という人の気を引く言葉が見られるようになっていきます。また別の『広告年鑑』を開き、1952年発行のものでは、戦争が終わったからでしょうか、「うれしいお休み続きの計画はきまりましたか」といったような平和な日常生活を感じさせる言葉が見られます。言葉選びにも時代背景が深く関わっていると感じられます。

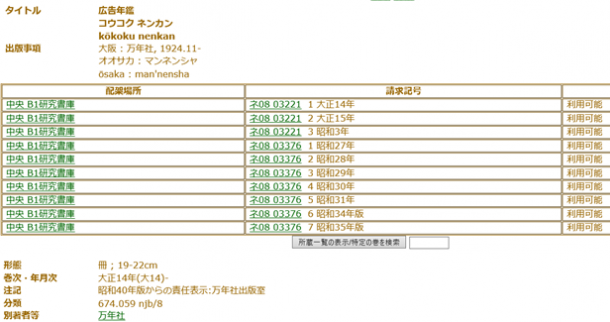

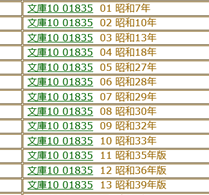

しかしこのネ8の棚に所蔵されている『広告年鑑』は大正14年、15年、昭和3年、そして間が空いて昭和27年から31年、34年、35年のもの。昭和4年から昭和26年までの『広告年鑑』はどうしたのでしょう。

「文庫10」は西垣文庫。早稲田大学政治経済学部のOBの方で、元新聞資料協会会長だそうです。(西垣文庫の紹介:http://www.wul.waseda.ac.jp/collect/b10/b10-exp.html)

WINEで改めて調べてみると、どうやら先ほど少しご紹介した「○○文庫」の内の「西垣文庫」には、昭和7年、10年、13年、18年のものが所蔵されているようです。しかし、昭和19年以降の戦時中から戦後すぐの『広告年鑑』は所蔵されていない、というよりも、そもそも当時は発行されていなかったようです。戦時中、キャラメルは、そして広告はどのように人と在ったのか、『広告年鑑』では確認できない時期のことが気になってきました。まだまだ探る余地がありそうです。

戦時中の広告を調べる

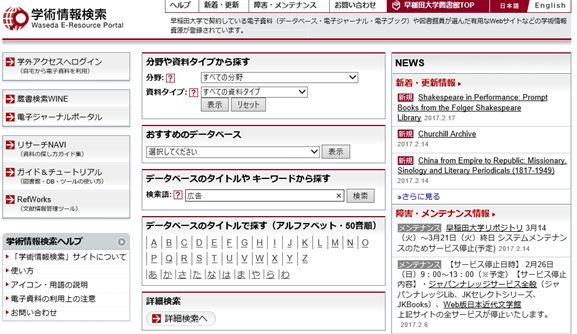

地下書庫に眠る本たちはとても魅力的ですが、本、ひいてはものというのは寿命があるもの。時とともに劣化していくのは避けられません。しかし今、それを乗り越える方法があります。資料の電子化です。時を経て、書架に並べておくのが難しくなった資料も、今やデータベース化され、閲覧しやすい環境が整えられているのです。ここからはこのデータベースを使ってさらに広告を調べていきましょう。早稲田大学が契約する数々のデータベースのポータルサイトである「学術情報検索」を使ってみましょう。早稲田大学の学生ならば、ログインすれば自宅からでも電子資料が閲覧できる、大変便利なシステムです。

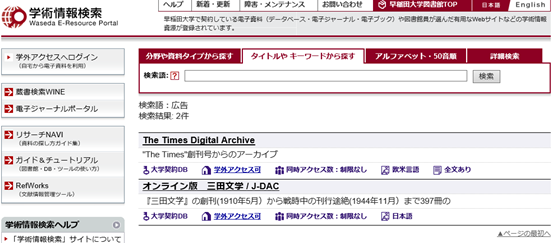

ここで「広告」と検索するとヒットするデータベースは2件。このうち日本語で書かれている方の『オンライン版 三田文学』を見てみることにします。

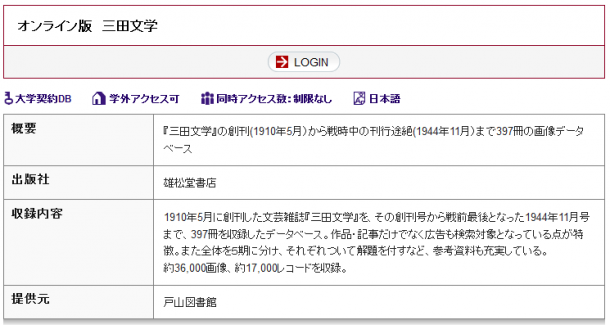

この『オンライン版 三田文学』では、どうやら慶應義塾大学の文芸雑誌『三田文学』を創刊の1910年5月号から戦時中の1944年11月に刊行が途絶するまでの内容が閲覧でき、作品・記事だけでなく広告も検索対象となているようです。なるほど、どうやら広告そのものを網羅的に検索できるデータベースというわけではないようですね・・・。しかし、『広告年鑑』が発行されていなかった戦時中、1944年までの間にどのような広告が当時の雑誌に掲載されていたのか、『三田文学』に限られはしますが、手掛かりの一端が得られそうです。

『オンライン版 三田文学』は記事や広告のタイトルをキーワードから検索して、お目当てのページにすぐたどり着けるようになっています。早速「キャラメル」と検索してみますと、キャラメルの広告に関するものが3件が出てきます。見ていくと、ありました、まさに日中戦争から太平洋戦争にかけての戦時中のキャラメルの広告。

キャッチコピーは・・・、

力をつけるお菓子!

森永ミルクキャラメル 『三田文学』1940年10月号 広告ページに掲載

戦争のただ中、「力をつける」という言葉は人々を惹きつける魅力がある言葉だったのでしょう。そこには、栄養など「力」を求める当時の心理が表れているように感じます。そしてもうひとつが、

良質の糖分は活力の給源

明治キャラメル 『三田文学』1940年11月号p148 および 12月号p.167に掲載

お菓子というより、「活力の給源」としての糖分という売り出し方であることに、やはり栄養など「力」を求める当時の心理を感じます。また、広告が兵隊の絵であることも、時代背景を色濃く感じました。

ちなみにこの『三田文学』は、実物が中央図書館3階のバックナンバー書庫に所蔵されているようです。電子版で見た広告を、実際に手に取って現物で確認することも出来るのは図書館ならではの魅力的ですね。

バックナンバー書庫3階にずらりと並ぶ『三田文学』たち

新聞を使ってさらに戦時中~戦後直後の広告を調べる

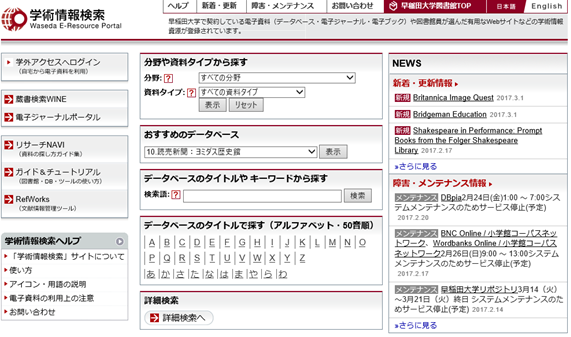

しかし、残念ながら探していた1944年周辺の広告は見つかりませんでした。せっかくですので、この時代の他の資料も「学術情報検索」で検索してみましょう。やはり広告がたくさん掲載されている主要メディアであり、しかも「学術情報検索」で検索できるものとなると、新聞が一番でしょう。これまでの「地下書庫探検隊!」でもご紹介してきましたが、新聞記事のデータベースも簡単に利用できます。ここでは一例として、『読売新聞』を調べてみましょう。「学術情報検索」の「おすすめのデータベース」から「ヨミダス歴史館」を選択して表示ボタンを押すだけ。あとは調べたいキーワードと、必要であれば日付範囲を指定して検索すれば、お目当ての資料にたどり着けます。

読売新聞記事データベース『ヨミダス歴史館』より

今回はキーワードを「キャラメル」、日付範囲を「1941年1月1日から1950年12月31日まで」にして、広告記事のみを対象として検索をしてみました。

すると、その検索結果がこちらです。

読売新聞記事データベース『ヨミダス歴史館』より

1941年3月21日を最後に、そのあとは終戦まで一切キャラメルの広告は掲載されていませんでした。戦時中はそもそも、キャラメルなどはぜいたく品として、広告として紙面上に掲載されることは一切なかったのだろうと推測されます。そして驚かされたのは、戦後もしばらくの間、まったく広告が出てこないことです。

1946年と1947年に1件ずつキャラメルに関するものと思われる広告がありますが・・・

キヤラメルビスケツトドロツプス新発売 代理店特約店募集

『読売新聞』1946年9月10日朝刊 2面

これは、キャラメルそのものを広告しているものではなさそうです。

謹 告

近年弊社名入の旧キヤラメル用*引*紙を利用し飴類を弊社品として街頭に販売せらるるのを往々見受けますが、弊社は全然関係なく目下之等のものの製造も市販もいたして居りませんからご了承願ひ上げます 明治製菓株式会社

『読売新聞』1947年10月21日朝刊 1面 (*は判読不能)

こちらは衝撃的です。1947年時点では、明治製菓株式会社はまだキャラメルの製造も市販も再開できていなかったということ、キャラメルを求める人は多かったのか、明治製菓を装った模倣品が販売されるほどだったようです。

戦後で最初のキャラメルの広告は1949年11月28日の朝刊でした。

日本一のキヤラメル工場からうれしいお知らせです!ほんとうのキヤラメルを自由に買える時代がもうすぐ来ます 森永ミルクキャラメル

『読売新聞』1949年10月28日朝刊 2面

と書かれています!戦時中の厳しい状況が偲ばれ、なおかつ新しい時代の到来を感じさせる広告文です。ここにもまた、時代の変化が映しだされていますね。

1947年はキャラメルの製造をしていなかった明治製菓も、森永製菓に遅れること約1か月半、

嬉しいおしらせ!だれでも、いくらでも 東京・横浜どこでも 12月15日より 明治キャラメルが買へる

『読売新聞』1949年12月10日朝刊 4面

という広告を出していました。すべてが不自由だった時代から、「だれでも」「いくらでも」「どこでも」、ようやく当たり前が戻ってくるんだという喜びを感じることができる広告ですね。ひとつの商品の魅力を伝える、言葉たちの移ろい。その陰に、時代の流れが波紋を広げています。ひとつの商品が辿ってきた変遷が、また時代の変遷をも表す様は非常に興味深いです。

まとめ

偶然出会った、人と商品と本がそれぞれ歩んできた時間のぎゅっと詰まった「商業」の棚の一角。最後は地下書庫を飛び出しましたが、今回の探検は地下書庫の魅力である、移りゆく時間を留めたような空間とそれを作り上げる本たちに、出会うことができました。なんとなく手に取った『広告年鑑』ですが、思わぬ発見と時の流れを届けてくれる本でしたね。皆さんも、図書館を訪れた際はあの階段を降りてみてください。きっと素敵な本たちが地下で待っているはずです。さて、今回の探検はこれにて終了です。次回も地下書庫の魅力をLIVSメンバーがお伝えしていきますよ!どうぞお楽しみに。

今回使った検索ツール

- WINE https://waseda.primo.exlibrisgroup.com/

- 学術情報検索 https://waseda-jp.libguides.com/imas/

- 読売新聞:ヨミダス歴史館 http://www.yomiuri.co.jp/database/rekishikan/ (早稲田大学学生の方は学術情報検索から利用することが出来ます。一般の方は契約が必要です)

- 『オンライン版 三田文学』

今回のお宝

地下書庫

- 『広告年鑑』(万年社編、 大阪:万年社、1924,11-)

- 『商業デザイン全集 第2巻(PR編)』(商業デザイン全集編集委員会 東京:イヴニングスター社 1951年)

- 『店頭意匠集』(アテリエヨシダ編 東京;アテリエヨシダ(非売品) 1924年)

バックナンバー書庫(雑誌記事・新聞記事)

- 「森永ミルクキャラメルの広告」『三田文学』1940年10月号 広告ページ

- 「明治キャラメルの広告」『三田文学』1940年11月号 p.148

- 「明治キャラメルの広告」『三田文学』1940年12月号p.167

- 「森永ミルクキャラメルの広告」『読売新聞』1949年11月28日朝刊2面

- 「明治キャラメルの広告」『読売新聞』1949年12月10日朝刊4面

地下書庫探検隊!バックナンバー

- 第8回 大隈重信も楽しんだ?桃の節句、「ひなまつり」

- 第7回 人類とミツバチのあま~い関係

- 第6回 絵本さがしの旅

- 第5回 節分のふしぎ -投げるは豆だが役に立つ!?-

- 第4回 クイズで分かる流行語 -この言葉、「神ってる」!-

- 第3回 大学入試から見る早稲田の歴史

- 第2回 成人式いまむかし

- 第1回 クリスマスカードのはじまり