スマート社会技術融合研究機構(機構会長 林泰弘教授、機構長 田辺新一教授、以下ACROSS)は、このたび、電力スマートメータ統計データを利用して、宇都宮市内における時間帯別・エリア別(344メッシュ)CO2排出係数のデータをオープンアクセスリポジトリZenodoに公開しました。

なお本統計データは、個人が特定されない形で収集・提供・算出されています。

本研究の背景

世界中で地球温暖化への対策が求められる中、第7次エネルギー基本計画(2025年2月閣議決定)でも言及されているように、日本でも太陽光発電の重要性が改めて認識されるようになりました。事業所や一般家庭への太陽光発電システムの導入が進むに従い、特に昼間、売電により家庭等から送電網に流れる逆潮流量が増えることで、安定した電力供給に影響が出る可能性が高まりつつあります。そのため地域によっては、太陽光発電を抑制する「出力制御」を実施したり、送配電網の制約により太陽光発電を増加させることが難しい事例が生じたりしています。太陽光発電のエネルギーを抑制せず最大限利用するためには、地域で発電した太陽光発電を、できるだけ地域内で活用することが必要であり、これによってCO2排出量の削減に貢献することが可能となります。

当機構研究グループでは、余剰太陽光発電電力を地域内で活用するひとつの手段として、地域の共有財産であり、将来電動化が期待される公共交通EV(電動バス(EVバス)やタクシーなどのパブリックEV)を「走る蓄電池」として活用することの検討を進めており、「実データを使った地域太陽光発電量の見える化」、「太陽光余剰電力量の予測手法」と「余剰電力を最大活用するEVバスの運行スケジュール手法」の開発を進めてきました。

本研究と公開データの概要・公開データの用途等

前述の「実データを使った地域太陽光発電量の見える化」および「太陽光余剰電力量の予測手法」として、2023年度から活用が可能となった電力メータのデータ(電力スマートメータ統計データ)を用いて、宇都宮市全域における電力需要や太陽光等の発電状態を地理メッシュ単位で把握し、予測する技術を開発してきました。そのなかで、低圧スマートメータデータの面的活用方法として、「地域別・時間帯別CO2排出係数」という概念を導入し、これを算出、各種評価に利用できるように整備したものが、本公開データになります。

スマートメータは、家や店舗の1軒に1つだけ設置されるため、電力需要(消費電力量)とその家に設置された太陽光の発電電力量をまとめて計測します。CO2排出係数をより正確に把握するため、スマートメータ統計データを「純粋な消費電力量」と「発電電力量」に分離する手法を開発しました。概要を図1に示します。

図1 スマートメータ統計データ分離手法の概念図

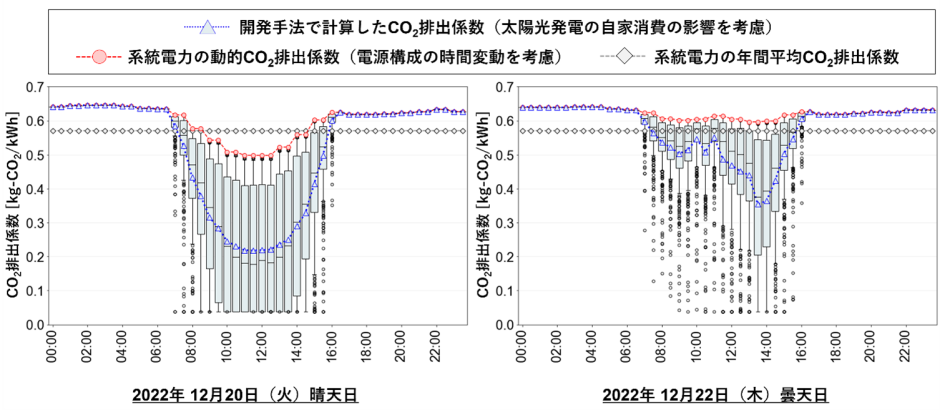

今回開発した手法では、各メッシュ内で発電されたCO2排出係数の小さい太陽光電力について、それが同一メッシュ内でどれだけ消費されたか(自家消費)を考慮することで、より実態に即したCO2排出係数の算出が可能となりました。太陽光発電量は日射量の影響を大きく受けるため、例えば図2に示すように、晴天日と曇天日では算出されるCO2排出係数に顕著な差が生じています。

図2 晴天日と曇天日における宇都宮市内344メッシュでのCO2排出係数の推移

(系統電力のみでの計算値と、今回開発手法での計算値)

本公開データの主要諸元を表1に示します。

表1 公開データの主要諸元

| 項目 | 仕様 |

| 対象エリア | 栃木県宇都宮市・芳賀町 |

| 利用データ (主要なもの) |

1)スマートメータ統計データ(低圧・メッシュ別) 2)日射量データ 3)一般送配電事業者の提供するエリア需給実績データ(電源種別毎の供給実績データ) |

| メッシュサイズ | 1km |

| メッシュ数 | 344 |

| 対象期間 | 2022年度、1年間(2022年4月1日~2023年3月31日) |

家や店舗での電力消費量をCO2排出量に換算する際、従来は固定のCO2排出係数を使っていたため、何時に電気を使っても同じ排出量計算結果になっていました。本データを利用すると、同じ消費量でも、いつ、どれだけ使ったか、を反映して、よりリアルで正確なCO2排出量を試算することが可能となります。EVの充電など、利用場所が変化する場合には、どこで、どれだけ使ったか、によるCO2排出量の変化も反映することが可能です。

例えば、ヒートポンプ給湯機でお湯を沸かす時間帯をずらす、EVの充電時間をずらす、EVの充電場所を変える、など行動によるCO2排出量の削減効果の評価ができるようになります。

また、更に進んだ利用方法として、CO2排出量を減らすためには、いつ、どこで、どれだけ電気を使うのが最適なのか、を計算することも可能です。

本研究は内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期「スマートエネルギーマネジメントシステムの構築/A1:エネルギーとモビリティのセクターカップリング」のうち「(個別テーマ1)公共交通と電力部門のセクターカップリングの総合技術検証」として推進しているものです。当該研究開発においては、本データと、バスダイヤ・運行データおよびACROSS電動車両研究所が有するEVのエネルギー消費シミュレータにより、路線バスがEV化された場合の充電スケジュールに応じたCO2排出量評価や最適充電スケジュールの研究を実施しています。

将来的にカーボンプライシングなどCO2排出量の削減に経済性を与える制度が検討されている中、CO2排出量の把握と削減は自治体・企業・個人にとって重要性を増していきます。地域単位でのカーボンニュートラルへ向けた取組に貢献できるよう、研究を更に進めていきます。

公開データについて

- URL:https://zenodo.org/records/15253615

- DOI:5281/zenodo.15253615

関連論文

S. Sugano, Y. Fujimoto, Y. Ihara, M. Mitsuoka, S. Tanabe, Y. Hayashi, “Quantifying spatio-temporal carbon intensity within a city using large-scale smart meter data: Unveiling the impact of behind-the-meter generation”, Applied Energy, Volume 383, 1 April 2025, 125373

DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.125373