- ニュース

- 「ロシア・フォルマリズム」へのあまりフォルマリスティックでないアプローチ 【文学分野】八木君人准教授

「ロシア・フォルマリズム」へのあまりフォルマリスティックでないアプローチ 【文学分野】八木君人准教授

- Posted

- Wed, 27 Aug 2025

「研究している人たち」を研究するという……

私は、広めにとれば19世紀末から1930年代初頭にかけて、帝政ロシア/ソビエト連邦で起こった「ロシア・アヴァンギャルド」という文化現象について研究しています。この時期、ロシア社会は大きく変動し、その最たる出来事がいわゆるロシア革命ですが、文学、美術、映画、演劇、音楽、ダンス……あらゆる芸術のジャンルでも革新的な運動が次々に発生しました。ロシア・アヴァンギャルドとは、そうやってボコボコとあらわれてきた実験的で多様な芸術運動に対してのちの時代につけられた総称です。私は、ロシア・アヴァンギャルドの中でも、とりわけ「ロシア・フォルマリズム」という文芸理論の運動について研究しています。

そもそも「文芸理論」と言われてもピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんが、ロシア・フォルマリズムは、テリー・イーグルトン『文学とは何か』では現代文学理論の端緒として意義づけられていますし、また、大江健三郎も『新しい文学のために』のなかで、自らの方法論のひとつとして特別な位置を与えているくらい有名なものではあります。ただ、ロシア・フォルマリズムに限らず、70年代から90年代にかけて日本でもそれなりにあった「文学理論」のプレゼンスは、率直にいって、現在ではなくなってしまっているのが残念です。その理由はいろいろ考えられますが、大学院でどんな文学を研究するにせよ、進学する場合は、それなりに文学理論の歴史や、文学作品に対する多様なアプローチ・方法論があることはなんとなく知っておいてほしいと思います。

ロシア・フォルマリズムがどういう特徴をもつ理論で、文芸作品に対してどういうアプローチをとるかということについてはここでは述べませんが(ネットで検索してもらえばあらましはわかると思います)、私は、文学作品や作家を研究しているというよりは(それもしていますが)、「文学作品を研究している人たちのことを研究している」という、ウロボロスの蛇みたいな感じになっています。文学作品に「理論」みたいなのを持ち込むことを嫌う人はいて、そういう人にとっては、理論そのものや文学研究者を研究しているような私のような人間をみると、世も末だと思うのではないでしょうか。でも、念のため言っておきたいのは、私の関心や研究は、そうした文学理論を使って文学作品を読み解くことではありません。あくまで「ロシア・フォルマリズム」を研究対象にする、ということです。どういうことでしょうか。

理論を歴史化すること、その成立条件を問うこと

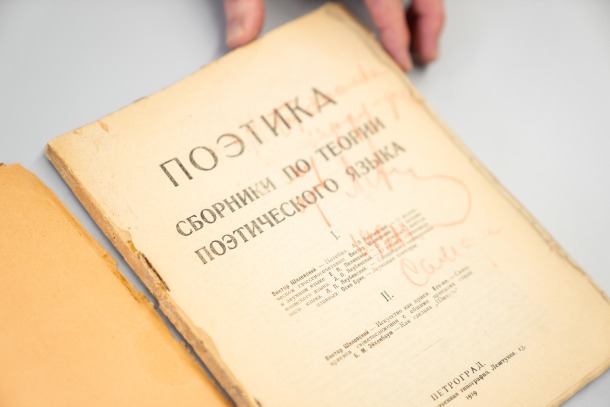

ロシア・フォルマリズムは、素朴ではあれ「理論」というふうに一般的に受け取られています。実際、私も授業などでは、この運動のなかで最も有名なヴィクトル・シクロフスキーの「異化」や、彼らが提起した「ファーブラ/シュジェート(=ストーリー/プロット)」の区別といった、文学作品を分析する際に必要となる基本的な考え方やコンセプトをツールとして教えはします。それはそれで意味があることだとは思うのですが、とはいえロシア・フォルマリズムが提起した理論的な問題は、のちに主にフランスで展開される構造主義やナラトロジーによって、より精緻なものになっていきます。そういう点では、「理論」としてのロシア・フォルマリズムのアクチュアリティってそんなにないでしょう(もっとも、現代の文芸学者であるフランコ・モレッティ(1950-)は『遠読:〈世界文学システム〉への挑戦』のなかでシクロフスキーやロシア・フォルマリズムの着想を高く評価しています)。

では、私がロシア・フォルマリズムについてどういう研究しているかというと、一言でいえば、彼らが提示した文学に関する理論を歴史化することです(彼らが提示した理論を修正したり展開したりすることに興味はないです)。自然科学とておそらく同じでしょうが、人文学系の「理論」は、決して真空のなかで生じるのではありません。ある時代的・歴史的な条件下で生まれるわけで、私の関心は、どういう時代背景でその理論(=ロシア・フォルマリズム)が生まれたか、ということにあります。たとえば、シクロフスキーの「異化」自体それは重要なんですが、それ以上に、なぜ、他ならぬシクロフスキーによって提起された異化が歴史に登記されたのか、時代に受け入れられたかということが問題だと思います(アリストテレスやらモンテーニュやら、シクロフスキー以前にも同じようなことを言っていた人は大勢いるわけだし、普通に誰でも思いつきそうです)。ただ、ロシア・フォルマリズムを理論やツールとしてのみ受容すると、ロシア・フォルマリズムを歴史化し、その成立条件を問うような問題意識はあまり出てこなくなってしまうのですね。

そのなかでも私は、彼らの理論や観念に大きな影響を与えたもののひとつとして、映画や写真、フォノグラフやラジオといった新しいテクノロジーやメディアについて考えています。すごく雑にいってしまうと、そもそも文学作品に対してフォルマリスティックなアプローチを中心に据える発想そのものが、そうした新しいテクノロジーやメディアによって可能になったのではないか、ということです。

こういう文脈では映画(の影響)がフィーチャーされがちで、私自身もそこには興味はありますし、実際、大いに関係しているといえますが、ただ、今、より関心があるのは録音技術です。「文学研究」というと、文字テキストベースで考えがちなところがあると思いますが、ロシア・フォルマリズムの出発点は散文ではなく詩の研究で、とりわけ詩について考えるときには、概して、音読、すなわち朗読することや朗読されたものを聴くことといった要因も考慮せざるを得ません。ここには「声の文化/文字の文化」という対置もあるわけですが、このロシア・フォルマリズムの時期にはさらに、フォノグラフの実用化によって、詩人による自作詩の朗読が録音できるという状況が生まれました。実際、詩人たちが自作の朗読をレコードで出そうとする試みもありましたし、ロシア・フォルマリズムの流れにあるセルゲイ・ベルンシテイン(1892-1970)という学者は、当時の詩人による自作の詩の朗読の録音をたくさん収集しました。収集したのみならず、彼は、「詩(の朗読)」を研究するにあたって、文字テキストでも、生の朗読でもなく、その録音されたものを一次資料としました。新しいテクノロジーが詩の分析の方法論的可能性を広げたということですね。こうした録音技術へ注目したロシア・フォルマリズムやその周辺に関する研究は、比較的新しいアプローチであって、ロシア・フォルマリズムの研究はもう終わったもののように思われてはいるかもしれませんが、まだまだやらなきゃいけないことはたくさんあって興味は尽きません。

|

|

外国人として外国の文化を研究することについて

最後に、決して口に出して言われることはないけれども、潜在的に思われているだろう一般的な疑念について触れておきたいと思います。それは、外国人として外国の文化を研究する意味があるのか(ないでしょ?)、ということです。それに対しては、「いくらでもある」と端的に答えられます。たとえば、私は、ナショナリティとしては日本人、母語も日本語という環境でロシア文化を研究しています。そうした場合の研究のスタイルとして、「できるだけロシア人が感じたり理解したりするようにロシア文化に向き合おうとする」という方向性もあると思うのですが、それはロシア人の研究者に任せれば良いんじゃないかなと個人的には思っています(そもそも、そんな「ロシア人」と括る前提自体も疑うべきでしょうが)。もちろん、そういう方向を目指すのも良いと思うのですが、ただ、そういう同一化を避け、外国人という他者の眼差しでその文化を見ることで初めて明らかになってくることもあるのは言うまでもありません。

ロシア・フォルマリズムの研究に関していえば、たとえば、その全体像を包括的に論じるような古典的研究は、実はロシア本国でなされたものではなく、ロシア国外で英語やドイツ語で書かれたものです(その著者の出身地やナショナリティについては措きます)。それらはロシア語に翻訳されており、ロシア人研究者も大いに依拠しています。また、そもそも「ロシア・フォルマリズム」や「ロシア・アヴァンギャルド」という名称も、基本的には「西側」の研究者たちによって用いられていた言葉です。こうしたことが起こる理由はいろいろ挙げることができますが、話が複雑になるので措きます。ただ、ひとつだけ指摘しておくと、解像度をある程度は犠牲にしないと全体像を描き出すという仕事は難しく、その際、何らかの距離感が有効に機能することがある、ということです。それは、地理的な距離の場合もあれば、時間的な距離もあるでしょうし、文化や言語による距離もあるでしょう。いずれにしても、「外にいるからこそできること」というのも意外と多いし、意義があると思います。一方で、アーカイヴ資料の調査など内にいないとできない(しにくい)研究というのも、もちろんたくさんあります。つまり、それぞれがそれぞれでできることがあるし、それによって、その対象の研究に厚みがでればそれでいいと思うんです。そしてそれは畢竟、ナショナリティや母語、どういう文化圏に属しているかはあまり関係ない。ただ、それを踏まえて、自分にできることはなにか、やるべきことはなにかということは意識はすべきだと思います。世界が狭くなり、大学院生にも国際的な活躍が求められる現在においてはなおさらです。場合によっては、国内向けの発表と国際的な場での発表とでテーマを使い分ける必要も出てくるでしょう。もちろん、根底においては、自分がやりたいことを追求するという気持ちを大切にしてほしいですし、それなくして面白い研究はあり得ないと思いますが。

早稲田大学文学学術院准教授

八木 君人(やぎ・なおと)

専門はロシア・アヴァンギャルド、ロシア・フォルマリズム、ロシア散文史。

1977年生まれ。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。博士(文学)。2014年に早稲田大学文学学術院専任講師として着任、2018年4月より現職。分担執筆に『再考 ロシア・フォルマリズム』(せりか書房、2012)、『テクスト分析入門』(ひつじ書房、2016)、『文学理論の名著50』(平凡社、2025)など。

(2025年8月作成)

- Links

- 受験生の方へ