- ニュース

- 文学作品や先行研究との豊かな対話を味わってほしい【文学分野】武田利勝教授

文学作品や先行研究との豊かな対話を味わってほしい【文学分野】武田利勝教授

- Posted

- Tue, 11 Jun 2024

初期ロマン派のシュレーゲルを中心に研究

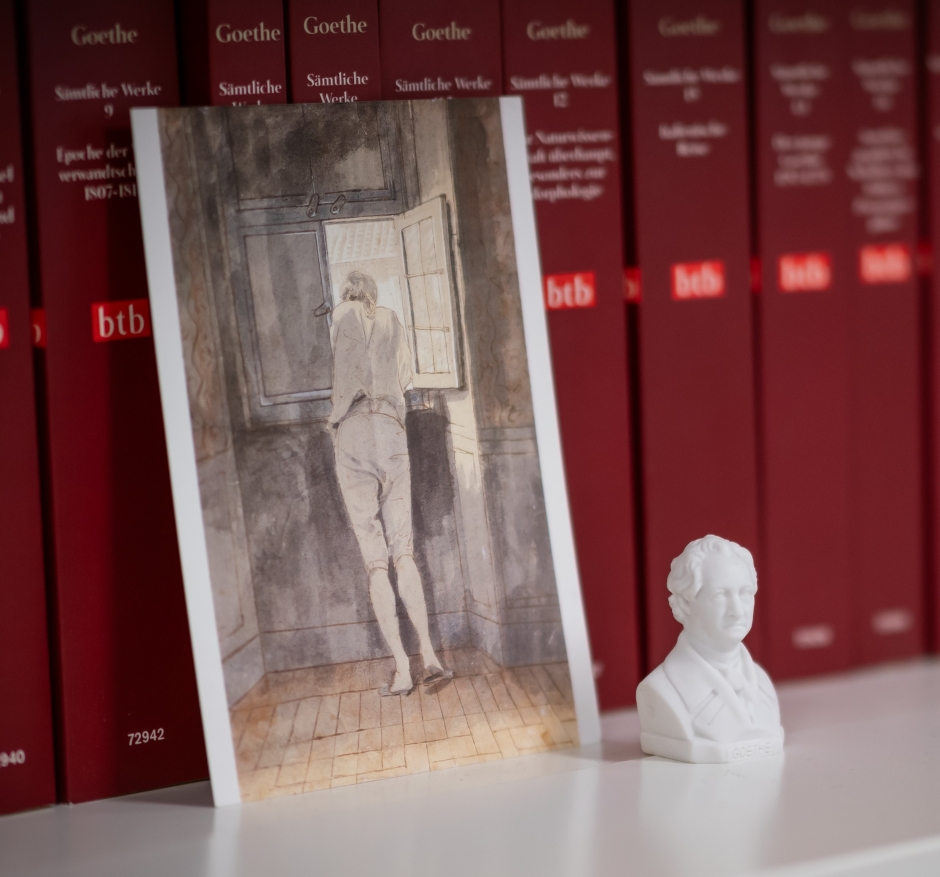

1800年前後の近代ドイツにおける美学、自然哲学、文学を研究しています。中でも中心に据えてきたのが、初期ロマン派の最も重要な理論的指導者の一人とされるフリードリヒ・シュレーゲルです。彼が残した著作や論を分析し、その思想の核心にあるものについて考察を進めてきました。近年は、彼の唯一の小説作品『ルツィンデ』の読解に取り組み、他三篇と合わせた訳書を2022年に刊行しました。

シュレーゲルをはじめとするドイツ・ロマン派を語る上で、キーワードの一つが「フラグメント(断章)」です。文字通り文章の断片のことで、シュレーゲルはこの記述形式を好みました。1798年から1800年にかけて彼が兄のアウグスト・ヴィルヘルムとともに刊行した雑誌「アテネーウム」には、計451個のフラグメントが展開されています。現代でたとえるなら、X(旧Twitter)上に短文のつぶやきがランダムに並ぶ様子をイメージすると分かりやすいでしょう。なぜ彼らはこのようなスタイルに至ったのか。それを知るには歴史をさらに遡る必要があります。

ドイツでは1780年代、カントによって哲学に一つの革命が起きました。ものごとの捉え方を逆転させる新たな概念を提唱し、「コペルニクス的転回」とも呼ばれます。大雑把に説明すると、空間や時間、善や美といったものについて、それまで多くの哲学者が思考を重ねてきましたが、その際、そうした思考の対象の根拠は対象そのものにある、というのが普通の考えでした。ところがカントの批判哲学は、その根拠を外的な対象そのものではなく、それらを認識したり判断したりする私たち自身の主観的なメカニズムに求めようというのです。これをきっかけに、「ドイツ観念論」と呼ばれる新しい哲学の時代が始まるのですが、そのときカントは、哲学を一つの体系(システム)へともたらすべく要請しています。私なりに言い換えれば、「これさえあればすべてが説明できる!」という枠組みが必要とされたわけです。一見、便利そうですが、しかし世の中には体系では分類しきれないものが少なからずあり、それらが取りこぼされてしまう恐れがありました。

この問題を突破しようとしたのがロマン派と言われる人たちです。彼らが行きついたのが「どんな体系も、断片でしかない」という発想で、これが先ほどのフラグメント重視の論法に繋がります。一つの体系は、より巨大なシステムの一部に過ぎず、それ自体が断片として別の体系と結びつき増殖していく。ロマン派の人たちはそこに、果てしなく繁茂し絡まり合う植物のイメージを重ねました。シュレーゲルの思想の核心にあるこの植物性について、私は長く研究に取り組んできました。

現代に繋がるロマン派の哲学的な問い

文学や哲学、美学、思想といった学問が、私たちにとって身近な今の形となって立ち上がってきたのが、18世紀のドイツ語圏においてでした。文学とは何か、哲学とは何かを掘り下げようとするとき、この時代のドイツ語圏における知的・文化的な営みに注目することは必然ともいえるでしょう。

私がドイツ・ロマン派を研究するきっかけは、早稲田大学で師事した故・酒田健一先生がシュレーゲル研究の大家だったことです。当時の私は、20世紀ドイツの思想家ヴァルター・ベンヤミンに関心があり、彼がドイツ・ロマン主義について論じた著作を学部の卒論テーマにしようと考えていました。すると酒田先生は「ドイツ・ロマン派そのものをテーマにしてはどうか」とアドバイスをくださり、その手始めに「ドイツ語の全集の目次を読んで、気になったものを一つ見つけてくるように」とおっしゃったのです。当てずっぽうで読み進めるうちに、目にとまったのがシュレーゲルの「芸術は形成する、だが同時に形成されもする」という言葉でした。一つの芸術作品が歴史を作っていく、それと同時に歴史によって芸術作品もまた作られていく。その見方に心ひかれ、シュレーゲルを研究してみようと決めました。

この一文は、改めて考えると哲学的に非常に重要な命題です。遡ると17世紀オランダの哲学者スピノザは「自然は自ら生み出すと同時に、自然の事物は生み出されていく」というダイナミックな概念を展開しました。「一つの体系は、同時に断片でもあり得る」というドイツ・ロマン派の発想の根底には、スピノザがあると私は見ています。

シュレーゲルの思想世界の根幹を探っていくと、「どこまでも単一であること」と「どこまでも多様であること」はどうすれば結びつくか、という問いに行きつきます。これを聞いて思い浮かぶものはないでしょうか。一つであると同時に、多様であろうとする。まさに、現代も大きな争点であり続けるヨーロッパ統合の道のりにほかなりません。その意味でも、ロマン派は終わっていないというのが私の考えです。哲学的かつ普遍的なこの問いを、私たちは手放してはならないのだと思います。

「常識の外へ出る」ことが研究には不可欠

文学や思想の研究で大切になるのは、自分の常識の外へ出ることです。例えばシュレーゲルが書いたドイツ語の文章を翻訳するとき、学生たちは往々にして自分の尺度で日本語に落とし込もうとし、結果として訳文は意味不明になりがちです。そうではなく、自分の常識の外へと出て、時代も文化圏も異なる他者の言葉を丹念に読み込み、相手を知ろうと努めることが欠かせません。

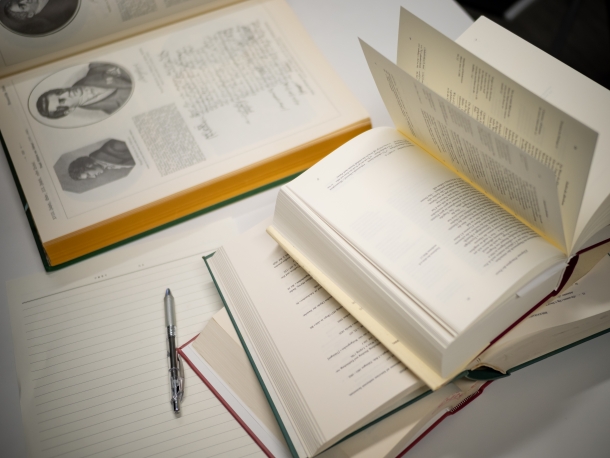

もう一つ研究において重要なことは、先行研究との「対話」を重ねながらテーマに向き合うことです。これも学生に多い傾向ですが、先行研究を調査する際に「この論文ではこの問題が論じられていない」とあら探しのような指摘をしがちです。かつて私はある先生から、先行研究を踏まえるとは、自分が取り組むテーマと同一か近い研究をしている人たちと、論文を介して対話をもつことだ、と教えられたことがあり、以来、それを肝に銘じています。決して容易なことではありませんが、豊かな対話をするためにも、自身の知識や見解を深め、対象について自分の言葉で語れるようになりたいものです。

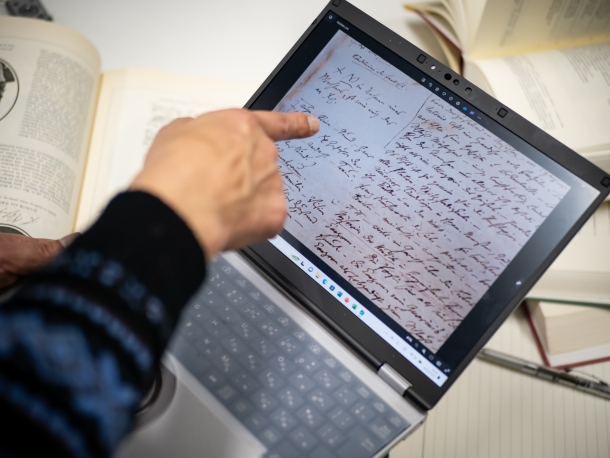

さらにその先に、研究対象とする作家や思想家との時空を越えた対話もかなうかもしれません。先だって私はベルリンの図書館でシュレーゲルの直筆原稿を目にし、この感覚を味わいました。原稿には余白を埋めるようにびっしりと彼自身の手で注釈が書き込まれ、まるで執筆時のシュレーゲルの思考を追うようでした。また、研究では日頃から各時代のさまざまな書物を読みますが、読み進むうちに「この作家はこういうことを言うんじゃないか」と先の展開が浮かび、それがぴったりと当たるときもあれば、それをはるかに上回る言葉に出会うこともあります。いずれも、書き手と気持ちが通じたような、対話が成立したような手応えを覚え、研究の醍醐味を感じる瞬間です。

早稲田大学文学学術院教授

武田 利勝 (たけだ・としかつ)

専門は近代ドイツ思想、文学。

1975年愛知県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科ドイツ文学専攻博士後期課程修了。博士(文学)。早稲田大学第二文学部助手、駒澤大学総合教育研究部准教授、九州大学人文科学研究院准教授を経て、2023年より現職。訳著に『ルツィンデ 他三篇』(幻戯書房)、共著書に『ドイツ文化55のキーワード』(ミネルヴァ書房)、『ノモスとしての言語』(ひつじ書房)がある。

(2024年6月作成)

- Links

- 受験生の方へ