- ニュース

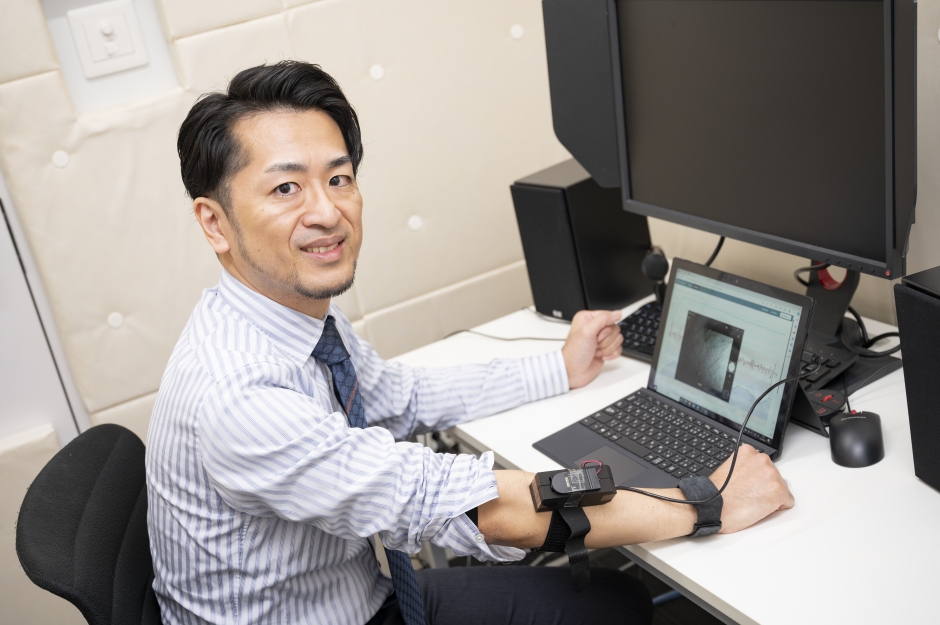

- 心理学実験を用いて「感性」を測定し、その仕組みに迫る【心理学分野】片平建史准教授

心理学実験を用いて「感性」を測定し、その仕組みに迫る【心理学分野】片平建史准教授

- Posted

- Mon, 10 Jun 2024

芸術分野だけでなく製品デザインにも関わる「感性」

「心」という目に見えないものを、人の行動を手がかりに探究するのが心理学です。私はその中で、「感性」を対象とした研究を専門としています。ここで言う感性とは平たく言えば、ものごとに対する主観的な「感じ方」と説明できるでしょう。例として、絵画を鑑賞するときの私たちは、そこに描かれているモチーフが何であるかを理解します。こうした知識や理解が形成される心の働きに加えて、色使いや構図など、その絵がどのように表現されているかという総合的な情報から、印象や好き嫌い、あるいは感動といった心の動きを経験します。これを「感性」と捉え、実験の手法を用いて感性を測定するとともに、感性的な経験が形成される仕組みを探っています。芸術鑑賞にとどまらず、日常生活で触れる製品やサービスの評価にも感性は関係します。そのため感性心理学の知見は、ものづくりや製品デザインにも活かされています。

感性を測定する手法として一般的なのは、質問紙を用いた調査です。さまざまな形容表現を項目として用意し、実験参加者の感情体験がそのどれに当てはまるか、度合いはどれくらいかを回答してもらいます。主観的な報告になるため、実験時の参加者の心理状態や、参加者自身の既成概念によっても結果は左右されます。そこで、発汗や心拍などの生理反応を測ったり、fMRIという技術で脳活動を調べたりと、客観的な計測方法も駆使しながら感性の数値化に取り組んでいます。

遡ると、大学時代は、文学部で音楽学を学んでいました。その過程で音楽に対する感じ方に関心が向き、大学院では音楽心理学を専攻。合奏における演奏者同士のコミュニケーションについて研究しました。「感性」の研究に本格的に取り組むようになったのは、博士号を取得後、感性工学の研究室に職を得てからです。そこでは消費者の感性に基づいたものづくりをテーマに、企業との共同研究にも多く取り組みました。このように私の研究の出発点は「感性とは何か」ではなく、「音楽を聞いてこう感じるのはなぜか」という疑問でした。これ以外にも例えば「絵を見てこう感じるのはなぜか」「この製品を使っていて気持ちがいいのはなぜか」といった疑問も探究の入口になります。そうした間口の広さや、応用の可能性の大きさも、感性心理学の魅力だと感じています。

鳥肌に着目し、感情体験を支える脳活動を解き明かす

近年、力を入れて取り組んでいるのが「鳥肌」の研究です。鳥肌は、身体の表面にある立毛筋が収縮することで、毛穴の周りの皮膚が隆起して起こります。寒いときや恐怖を感じた際に起きる鳥肌は、みなさんも馴染み深いでしょう。加えて鳥肌は、感動した際にも起きます。こうした多様な感情体験に伴う鳥肌について、仕組みを解明したいと考えています。

研究のネックとなるのが、鳥肌は安定して再現することが難しいという点です。「この曲を聴くといつも鳥肌が立つ」という人に実験に協力してもらっても、不慣れな実験室の環境では再現率は下がり、実験データを集めることは容易ではありません。そこで今私がとっている方法は、自分の意思で鳥肌を立てられる人に集まってもらうことです。鳥肌は本来、自分ではコントロールができない生理反応ですが、これまでの研究で、意図的に鳥肌を立てられる人が人口の約0.5%存在することが分かっています。その能力を持つ人たちを実際に募り、実験を進めているところです。これによって鳥肌が生じているときの脳の活動を調べることができるようになり、まずは鳥肌そのものを制御する脳内のメカニズムを明らかにできるのではないかと期待しています。

並行して今後注力したいのが、時間を忘れて何かの活動に集中し入り込む「フロー(Flow)」と呼ばれる心理的状態についての研究です。顕著な例として、画家が寝食も忘れて絵を描くことに没頭しているとき、そこには深いフロー体験が存在していると考えられます。フローが起きる仕組みや、フローが果たす役割について、特に芸術の領域に注目し研究を進める予定です。フロー体験は昨今、ビジネスやマーケティングの世界でも関心が高く、解き明かしていく意義は大きいと考えています。

AIではなく人間が担い続けるべき活動とは

私の研究活動の根底にあるのは、人間性の基盤ともいえる感性的な心の動きを明らかにしたいという思いです。AIが社会に深く入り込む今、絵画や音楽などの芸術制作にもAIが使われるようになっています。また感性工学の領域では、「人間の感性的な反応を予測するAI」も開発されています。この流れが進むとやがては、大切な経験やその経験をもたらす活動をAIが人間に代わって担う社会になりかねません。自らが知覚した情報をもとに感性的な経験を作り上げるプロセスは、人間が人間であるために大切なものだと考えます。鳥肌が立つほど感動したり、フロー体験を味わったりできる活動やタスクを、私たちはAIに委ねることなく、人間が取り組む活動のレパートリーとして確保しておく必要があるでしょう。AIへの置き換えが進むなかで、人間は何をするのか、どうあるべきなのかを、研究を通して考え続けたい。最近はそういった使命感に似たものを感じるようになってきました。

「感性」が心理学の辞典類の項目に盛り込まれるようになったのは比較的最近で、心理学において「感性とは何か」を説明する概念はいまだ確立されていない状態です。それもあり私の研究室では、感性を対象とした研究にとどまらず、感性という切り口からアプローチできる研究テーマであれば、なるべく幅広く学生を受け入れる方針です。歴史が浅い分野だからこそ、学術的な枠組みを整えていくことも重要で、大学院生のみなさんにはぜひその道のりにも参加してほしいと期待しています。

大学院では、研究テーマの設定から手法の選択、その実行まで、学生自身が責任を持って主体的に進めていくことになります。その過程では、何らかの理由や障壁によってこれまでの研究者が取り組めていない課題も見えてくるでしょう。それをどうにかして前に進めるべく知恵を絞り、あの手この手を試す、そのプロセスをぜひ楽しんでください。鳥肌を意図的に立てられる人を集めたのも、あの手この手の一つです。そうやって創意工夫で困難に挑戦し、道を切りひらいていくところに研究の面白みはあると思います。

早稲田大学文学学術院教授

片平 建史(かたひら・けんじ)

専門は感性の心理学、感情心理学、社会心理学、生理心理学。

大阪大学文学部卒業、同大学大学院人間科学研究科人間科学専攻博士前期・後期課程修了。博士(人間科学)。関西学院大学理工学部博士研究員、同・研究特任助教、同・研究特任講師などを経て、2021年より現職。

(2024年6月作成)

- Links

- 受験生の方へ